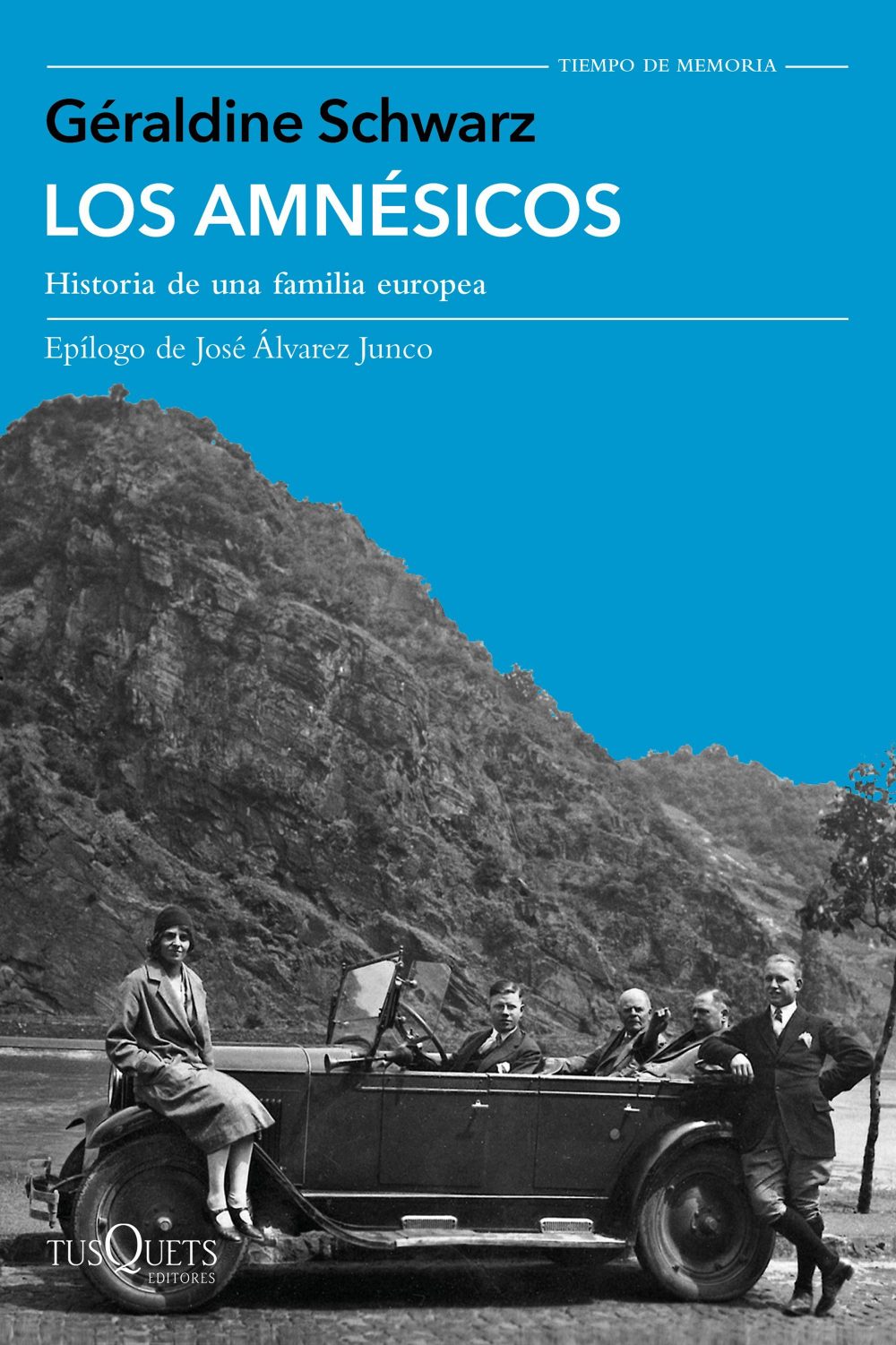

Este texto que el historiador José Álvarez Junco escribió a manera de epílogo a la obra de Géraldine Schwarz Los amnésicos (Tusquets) nos alerta sobre la enorme “complejidad de los problemas pretéritos y de la dificultad de atribuir con nitidez culpas colectivas”. Zenda lo publica en su totalidad como colofón a esta “Historia de una familia europea”, como señala el subtítulo de esta obra.

Desde 1945, Alemania se convirtió en el ejemplo europeo y mundial de país con un «pasado sucio». Las dos grandes guerras del siglo XX, el nazismo y, sobre todo, el genocidio judío o Shoah, habían dejado muy profundas heridas en su cultura, su memoria y su vida política, por no hablar de las pérdidas humanas. Hubo que plantearse la tarea no solo de desnazificar aquella sociedad, sino la de depurar culpas y delimitar responsabilidades por lo ocurrido. Los principales dirigentes nazis fueron condenados en Núremberg y otros juicios. Para ello, hubo que elaborar tipos penales nuevos, como el genocidio o los crímenes contra la humanidad, que se consideraron vigentes pese a ser posteriores a los hechos juzgados. Superado este importante escollo jurídico, tipificar las conductas individuales presentó pocas dificultades. Porque no hacía falta devanarse los sesos para declarar culpables a quienes habían decidido la Solución Final, como no hacían falta sutilezas para distinguir entre víctimas y verdugos en Auschwitz.

Calificar la conducta del conjunto de la población, en cambio, resultó más complicado. Como suele suceder en esas ocasiones, la opinión se dividió entre los que pedían un completo esclarecimiento de lo ocurrido y los partidarios del borrón y cuenta nueva. Estos últimos se escudaban en los trillados argumentos de que los alemanes, como pueblo, habían sido contrarios o ajenos a aquellos crímenes: o bien habían actuado forzados o bien los desconocían, al menos en sus dimensiones reales. En lugar de victimarios, los alemanes habían sido triplemente víctimas: de los nazis, de los bombardeos aliados y de los soviéticos. Éste es un tema que ha dado lugar a infinidad de trabajos históricos y a muy sustanciales reflexiones ético-políticas, como las de Adorno, Arendt o Jaspers, sobre la presencia y el papel del mal en las comunidades humanas o la modificación de la conducta personal en contextos de violencia o de exaltación emocional de masas. Sobre todo ello vuelve Los amnésicos, de la periodista e investigadora Géraldine Schwarz. Aunque su enfoque, como veremos, es original y lo desborda ampliamente.

La primera toma de posición que la autora deja establecida es que todos los alemanes, salvo quienes se opusieron activamente al nazismo –pagándolo muy caro–, fueron responsables de las brutalidades del Tercer Reich. Nadie había sido forzado a ejecutar a judíos, como nadie podía decir que no se había enterado de lo que ocurría, porque era imposible no enterarse; aunque, por supuesto, esa responsabilidad admite grados, pues no es lo mismo la pasividad que la aquiescencia, el apoyo, la delación, el aprovechamiento de la situación para lucrarse o la colaboración voluntaria. Al narrar su pasado familiar, la autora anota que en Mannheim, en octubre de 1940, cuando las SS se llevaron masivamente a los judíos, no hubo protestas ni muestras de reprobación por parte de la población; era la primera redada de Alemania y, de haberse percibido el malestar ciudadano, quizás éstas no hubieran continuado en otros lugares. Puede que el ejemplo no sea el mejor, porque enfrentarse a unas fuerzas armadas, en plena guerra, es mucho pedir. Pero el argumento sería sin duda válido para las medidas antisemitas que se habían sucedido en escalada entre 1933 y 1938, a las que tampoco se opuso nadie. La población alemana, en su conjunto, volvió la vista hacia otro lado, no quiso saber lo que pasaba. Y hubo muchos, por cierto, que se aprovecharon de la situación, ocupando o comprando a bajo precio las casas o las empresas que los judíos se veían obligados a abandonar. Es lo que hizo su abuelo paterno, nos revela Schwarz. La desposesión de los judíos significó la apropiación por otros, operación paralela que ayuda a entender la benévola recepción de aquellas medidas por la población beneficiada.

La autora establece también con nitidez que la responsabilidad no fue exclusiva de los alemanes. Porque nos recuerda la conferencia de julio de 1938 en Évian-les-Bains, sobre la posible recepción de judíos amenazados por Hitler, en la que las democracias occidentales escatimaron al máximo sus ofertas de hospitalidad (el lema de la administración canadiense fue «none is too many»). Y describe con detalle, a medida que el libro avanza, no solo la indiferencia ante las redadas de judíos sino incluso la complacencia y colaboración, por parte de franceses, italianos, austríacos, húngaros, polacos, eslovacos, ucranianos o tantos otros (con notables excepciones, como Dinamarca o Bulgaria, donde las autoridades se negaron a entregar o facilitaron la fuga a sus nacionales judíos). Todos ellos, en 1945, una vez pasada la tormenta, coincidían en percibirse a sí mismos como meras víctimas de los nazis. El lugar común, lo que repetían como un mantra, era que los únicos responsables eran los invasores o una pequeña minoría de traidores locales; del resto de la población, nadie había colaborado, nadie se había beneficiado, todos habían sufrido aquella situación y se habían opuesto a ella. Durante el período nazi, llegó a escribir el Neues Österreich en septiembre de 1945, «Viena fue una olla hirviendo de revolución e indignación». La realidad era que todos aquellos países habían estado divididos, casi desgarrados, internamente, y que en todos habían abundado los colaboracionistas (algo establecido por Henri Rousso sobre Vichy o por Claudio Pavone sobre Italia).

Sentado este principio, Schwarz reconoce de inmediato la dificultad de atribuir responsabilidades a grupos concretos y, sobre todo, de considerar a las generaciones siguientes herederas de tales responsabilidades. Es decir, que, al revés de lo que a veces oímos al reivindicar la «memoria histórica», en relación con traumas colectivos es difícil dividir a las comunidades que los viven con trazos gruesos de verdugos y víctimas, agresores y agredidos. Las responsabilidades grupales, al revés que las individuales en hechos concretos, son borrosas. Y, a medida que pasa el tiempo, y sobre todo en enfrentamientos más ideológicos que étnicos, los bandos tienden a diluirse, porque los descendientes de los protagonistas originarios no siempre perpetúan las posiciones políticas de sus padres o abuelos; e incluso se mezclan y tienen hijos comunes. Es el caso de Géraldine Schwarz.

La autora de este libro es, en efecto, hija de alemán y francesa y ha nacido casi treinta años después de 1945. Es decir, ha heredado una identidad mixta, lo que le permite analizar críticamente a alemanes, ante todo, pero sin ahorrarse comentarios sobre la germanofobia francesa, que ella misma ha sufrido. Y su edad la distancia de los hechos, lo que también ayuda a explicar su posición equilibrada. No es lo mismo sufrir en persona una dictadura, una guerra civil o un genocidio que oírselo contar a nuestros padres; y no digamos vivirlo como tercera generación, a través de nuestros abuelos. Si la memoria individual es traidora, la transmitida puede acercarse a la pura distorsión. Lo cual no quiere decir que no deba ser tenida en absoluto en cuenta.

Pero la identidad mixta y la distancia de la autora no son suficientes para explicar la riqueza de matices del libro. Lo esencial es su modélica actitud como historiadora. Porque no escribe para reivindicar a sus antepasados como víctimas, ni para denunciarlos como verdugos. Schwarz no quiere identificar culpables, sino entender cómo funcionaba aquella sociedad, cómo fue posible aquel horror. Su actitud no es condenatoria ni reivindicativa, sino «comprensiva» (en el sentido de intentar comprender, no de minimizar culpas de nadie).

Un primer indicio de la complejidad de su planteamiento se encuentra en su insistencia sobre el lado seductor del nazismo, clave de algo que muchos niegan: el apoyo popular al Tercer Reich. La autora describe el atractivo que, pese a su paganismo, tenía el discurso hitleriano para las iglesias, luterana sobre todo pero también católica (especialmente, tras el ansiado concordato de 1933), por su el tono antirracional, antidemocrático y antiizquierdista. No todo es represión en una dictadura; o, al menos, en una moderna, que maneja la propaganda, que no se alimenta solo del terror ante un déspota. Estas dictaduras basan su legitimidad en una retórica glorificadora de un grupo humano, que es justamente al que pertenece el ciudadano sometido, lo cual ejerce sobre él indiscutible atractivo. Se le dice que forma parte del pueblo elegido, que volverán los días de gloria que su comunidad merece y de los que en tiempos disfrutó; se halaga su ego, se fomentan sus sueños de omnipotencia. Ésa fue la clave de los fascismos: que no tendieron tanto a enfrentarse con, y someter a, una población rebelde y hostil como a seducirla, entusiasmarla y hasta movilizarla, animándola a ocupar la calle, no como forma de dilucidar problemas y debates internos sino para fomentar los sentimientos de pertenencia a una comunidad homogénea y gloriosa.

«Hay muchas maneras de adaptarse, desde el silencio hasta el servilismo», escribe Schwarz. Y detalla cómo la colaboración es en algunos casos más o menos obligada pero en otros puede ser voluntaria, e incluso entusiasta, hasta llegar a la conversión de un ciudadano normal en un perseguidor (los «verdugos voluntarios», de los que hablaba Goldhagen). Afirma tajantemente que ningún alemán, ni siquiera enrolado en el ejército, fue nunca forzado a ejecutar a judíos (algo sobre lo que hay datos contradictorios, pero que también sostuvo Christopher Browning en Aquellos hombres grises). Y relaciona la colaboración con el nazismo con la lograda más tarde por la Stasi en la Alemania comunista. Lo que no quiere decir que equipare la RDA al nazismo, porque la autora evita cualquier exceso, en este caso comparativo (ambas fueron dictaduras, pero la RDA, observa, ni realizó masacres ni desencadenó guerras).

Igual que evita exagerar el aspecto seductor de aquellos regímenes. Porque, a la vez que atraen, los fascismos reprimen y aterrorizan. Al ciudadano al que se halaga se le hace ver también de mil maneras que, en caso de no someterse, sufrirá las consecuencias. Y recuerda al respecto las 16.000 penas de muerte contra ciudadanos alemanes dictadas entre 1940 y la rendición de 1945 (a los que habría que añadir las decenas de miles de enviados a campos de concentración desde 1933).

Schwarz analiza con detalle a lo largo de sus páginas la evolución de la actitud alemana frente al pasado sucio a partir de 1945. Durante los años de Adenauer, la posición oficial consistió en negar la colaboración de la población con el nazismo, a la vez que se integraba sin pudor a los cuadros del NSDAP entre las elites de la nueva República Federal; no era muy distinto a lo que por entonces hacía De Gaulle en relación con el pasado francés, asumiendo que todos habían sido resistentes. En los sesenta, con la Escuela de Frankfurt, la rebelión universitaria y la libertad sexual, se avanzó en el distanciamiento y la denuncia del pasado nazi. Y en los ochenta se produjo la disputa de los historiadores (Historikerstreit). Para los más conservadores, como Ernst Nolte, el nazismo habría sido un extravío ocasional, obra de un grupo de criminales; incluso podía explicarse como una mera reacción contra los crímenes de Stalin en la Unión Soviética, auténtica inventora del totalitarismo, un derivado de la «barbarie asiática». En cambio, para quienes se enfrentaron a estas justificaciones, como el filósofo Jürgen Habermas o los historiadores «sociales» Fritz Fischer o Hans Rosenberg, la contienda de 1914-18, y el subsiguiente nazismo, fueron la culminación del Sonderweg, o «camino excepcional», alemán, y especialmente de la cultura nacionalista, militarista y beligerante del Segundo Reich.

Aquella polémica permitió abrir finalmente el baúl de los recuerdos y las denuncias, que acabaron por ser en la Alemania occidental más completas que en cualquier otro país europeo. Alemania se convirtió así, desde el punto de vista de la forma de procesar el pasado, en la excepción, más que la norma. Indicio de ello es que, en el segundo decenio del siglo xxi, ante la crisis de los refugiados sirios, nadie ha reaccionado con la generosidad de la Alemania de Angela Merkel. Schwarz describe con emoción la acogida de los trenes de refugiados en 2015, con pancartas de «¡Bienvenidos!» en varios idiomas y cientos de ciudadanos con bolsas de comida, agua, ropa, pelotas u ositos de peluche. Esos trenes redimieron a Alemania, si tal cosa es posible, de los de 1942-1944.

Con lo que llegamos a la tesis central del libro, que no es sino la relación directa que establece entre un honesto «trabajo de memoria» y el desarrollo de actitudes democráticas y tolerantes en las sociedades actuales. Cuando uno comprende que sus padres, sus abuelos, el conjunto de su país, fueron responsables directos o indirectos de algunas atrocidades, cuando uno acepta la complejidad de los problemas pretéritos y la dificultad de atribuir con nitidez culpas colectivas, cuando uno se da cuenta de lo fácil que es convertirse en perseguidor, o en consentidor de la persecución, cuando uno entiende, en definitiva, las muchas caras de la historia y las múltiples y confusas identidades que ha heredado, es probable que se sienta más dispuesto a convivir hoy con otras culturas, otras lenguas, otras creencias, otras posiciones políticas. En cambio, los educados en un mundo mental aislado, en el que solo se celebran los heroísmos del propio pueblo y se recitan cada día las injusticias sufridas en el pasado, los que solo se ven a sí mismos como descendientes de víctimas inocentes, y nunca como herederos de vilezas, tienden con facilidad a adoptar hoy posiciones de intolerancia, de simpleza ideológica, de repudio hacia el extranjero, de nostalgia fascista.

Dicho de otra manera: la multiculturalidad, la aceptación del diferente, el reconocimiento de sus derechos, a la vez que la fuerza en la convicción de los nuestros, se derivan de la comprensión de la complejidad de los problemas pasados o presentes; lo cual es un síntoma de fuerte personalidad y no, en absoluto, de débil, como tiende a creer la opinión común. La amnesia, en cambio, la ignorancia, la simplificación y sacralización del pasado, llevan al dogmatismo y al odio hacia los diferentes; algo que, de nuevo, el sentido común yerra al interpretar como indicio de personalidad fuerte. Repito, porque es la clave de todo: conocer y enfrentarse honestamente con el pasado, aceptar las muchas maneras de evaluar las responsabilidades ante los crímenes y tragedias ocurridos, ser consciente de la fragilidad de las identidades heredadas, crea ciudadanos dotados de mayor sentido crítico, más libres, más responsables, más independientes y más capaces de enfrentarse con autoridades abusivas, de defender los derechos y libertades propios y de reconocer los de otros.

Esta importante idea, que vertebra el libro, se ve ratificada repetidamente por los datos que la autora aporta sobre las actitudes que caracterizan a la cultura alemana actual, en comparación con las de otros países. Como observa Schwarz, los alemanes de hoy tienden a desconfiar de los extremismos, a rechazar hombres providenciales y discursos incitadores del odio contra otras comunidades, a construir una sociedad civil fuerte, a tener mayor independencia y mayor sentido de la responsabilidad individual, a adoptar una relación más sana con la autoridad y con las jerarquías sociales. Valores todos ellos cruciales para una cultura democrática.

En Italia, en cambio, donde no se hizo adecuadamente el «trabajo de memoria», se vuelve a creer en el hombre providencial y a poner el país en manos del Cavaliere Berlusconi o del Capitano Salvini; y se tiende a relativizar y excusar a Mussolini. También en Francia, instalada durante mucho tiempo en una amnesia parcial que borraba de sus recuerdos el colaboracionismo con los nazis (y su propio terror en las colonias) a la vez que exaltaba la magnitud y las gestas de la Resistencia, tiene muchos partidarios la extrema derecha enemiga de los inmigrantes. Como entre los propios alemanes procedentes de la antigua RDA, educados en la glorificación de los «héroes comunistas» opuestos al nazismo y donde nunca se reconoció que nadie, en especial el proletariado, hubiera podido sentirse atraído por Hitler. Por no mencionar Israel, donde acogerse al capital político de los sufrimientos de los antepasados justifica en la actualidad abusos y crímenes propios.

No menos importantes son sus observaciones sobre las distintas maneras como se enfrentan las democracias con los terrorismos. En Francia o en Italia, al revés que en Alemania, hubo intelectuales como Foucault, Sartre o Toni Negri que disculparon a los terroristas de la Baader-Meinhof o de las Brigate Rosse, aceptando sus argumentos de que el capitalismo era intrínsecamente autoritario y propenso al fascismo.

Alemania, en definitiva, ha construido una democracia más sólida de lo que se esperaba, gracias, en parte al menos, a su trabajo de memoria. A partir de la reflexión sobre el pasado, los alemanes han interiorizado unos valores y un espíritu crítico que son hoy los pilares de su democracia.

En el conjunto de la Europa actual, la tesis de Schwarz es que los gobiernos menos europeístas y más proclives al fascismo son también los que se apoyan en una visión simplista y autocomplaciente del pasado. Dicen defender «los valores occidentales», lo que no se refiere para ellos a un continente modelado por múltiples civilizaciones y religiones sino a la Europa de los egoísmos identitarios y las rivalidades nacionales, la que llevó, justamente, a la catástrofe en 1914-1945. En esa visión del pasado se basa también la paranoia de la extrema derecha europea, temerosa siempre de unas «fuerzas oscuras» cuyo siniestro designio es reemplazar a la población europea blanca por inmigrantes musulmanes. Como se basan los neofascismos emergentes en Francia, Italia, Hungría o Polonia.

Así lo resume la propia autora en sus conclusiones:

Nosotros, los europeos, venimos de lejos. Nuestras memorias y nuestros sueños son distintos, a veces contradictorios. Pero, dentro de la diversidad, hay un denominador común: la experiencia del totalitarismo, que aplasta a las personas, niega su individualidad, las aterroriza, las tortura, las ciega, las manipula, para fabricar un ejército de clones al servicio de la locura mortífera de una idea. Tanto en el este como en el oeste hemos conocido el sufrimiento, pero también la apatía ante el crimen, el Mitläufertum, el peligro del conformismo, la ceguera y el oportunismo. […] Esta memoria, la de nuestra propia falibilidad como individuos, es la que tenemos que trasmitir a los ciudadanos europeos.

Pero el catálogo de asuntos que aborda este libro sobrepasa las responsabilidades alemanas ante fenómenos como la Shoah y alcanza la complejidad de la historia humana, la manera de afrontar un pasado sucio, la necesidad de evitar retroproyecciones simplificadoras y reivindicativas. Y sobre cómo ayuda todo ello a construir una cultura democrática.

¿Qué podría añadirse, en relación con estos problemas, sobre el caso español? España no entró en las guerras mundiales, pero tuvo, como tantos países europeos, o incluso más que muchos, un siglo xx sucio, con una guerra civil a la que siguió una larga y muy cruel dictadura. Eso, por no remontarse épocas anteriores, como la de la Contrarreforma y las Guerras de Religión, cuando los esfuerzos de la monarquía hispana por mantener o expandir sus dominios por Europa y América la hicieron protagonizar tantos episodios sangrientos. La «furia española», en su origen, no fue una expresión futbolística. Y hasta finales del siglo xix siguió habiendo posesiones españolas en el Caribe donde sobrevivían la esclavitud y su tráfico de seres humanos, unos fenómenos que otros imperios europeos habían eliminado muchas décadas antes. Se podría reflexionar sobre la actitud de los españoles actuales en relación con aquel pasado y pensar en si quienes hoy se enorgullecen por las glorias imperiales y justifican, o niegan, o se declaran ajenos a, matanzas en Flandes o en América, no son precisamente los menos europeístas y los menos proclives a cualquier tipo de autocrítica, de tolerancia y de apertura hacia culturas ajenas.

Viniendo a un pasado más reciente, el de la Guerra Civil y el franquismo, se trató, desde luego, de un conflicto más ideológico que étnico, y por tanto en el que menos perviven las responsabilidades y en el que más difícil es reivindicar únicamente nuestra herencia como víctimas, señalando a la vez con el dedo a los nietos de los verdugos. Porque no se puede determinar con precisión en qué lado estuvieron «los míos», en muchos casos un abuelo en cada bando. Aunque muchos cultivadores de la llamada memoria histórica tiendan a recordar solo a los abuelos que les convienen –los agredidos, las víctimas– y a olvidar a los otros –los victimarios en la tragedia.

Y si de la Guerra Civil –en la que siempre se pueden precisar conductas concretas– pasamos al franquismo, es insostenible defender que todo el mundo se oponía a la dictadura, que nadie colaboró con el régimen y que si Franco permaneció en el poder cuarenta años fue solo gracias al terror de su policía. Historiadores como Antonio Cazorla testimonian, y quienes vivimos aquel mundo podemos ratificarlo, que existía una amplia opinión favorable al régimen, por razones interesadas en algunos casos, en otros por mero conformismo o hartazgo tras las convulsiones de los años treinta y en otros, por fin, por asunción de la ideología nacional-católica. Quienes hicimos entonces la mili, recordamos bien hasta qué punto estábamos amedrentados, o éramos víctimas, pero tampoco olvidamos el entusiasmo de otros, que dormían en los petates de al lado, seducidos sobre todo por la retórica patriotera.

Llegó luego la Transición, en buena parte producto de la conciencia general de que en las tragedias anteriores todos habían tenido alguna culpa y que lo esencial era evitar su repetición. Y se pactó desmantelar la estructura institucional de la dictadura, eliminando, sin celo jacobino, sus más visibles símbolos, a la vez que se renunció a depuraciones. Aquel proceso convivió con nuevas tragedias, causadas sobre todo por ETA, que los intelectuales casi sin excepción condenaron, lo cual fue buen síntoma. Pero hoy, con la democracia consolidada, la extrema derecha española ha salido del armario. Lo hace, por supuesto, sin el menor trabajo honesto de memoria, apoyada en una visión histórica simplificadora, que enaltece la Reconquista y el Imperio, lo que es preludio de su inmediata recuperación del franquismo. De hecho, ya se opone con fuerza a que se eliminen los símbolos residuales de la dictadura o se retiren los restos del caudillo del Valle de los Caídos. A la vez, en Cataluña ha estallado el problema más grave con que se enfrenta el país, alrededor de una reivindicación de la independencia alimentada por otra visión simplificadora y victimista del pasado; e impulsando políticas lingüísticas de fomento del catalán que recuerdan a las franquistas en pro del castellano.

Permítanme una última reflexión. Si aceptamos la idea, tan común, de que una memoria histórica simplificadora y exaltadora de un pasado glorioso es útil, y hasta necesaria, para consolidar la unidad de nuestra comunidad política, podríamos sentirnos tentados por la propuesta de olvidar el pasado imperial y las banderas victoriosas de 1939 para mitificar, en cambio, la Transición; ensalzar, en suma, a un pueblo que supo repudiar una dictadura y construir el edificio de su libertad en relativa paz y por medio del consenso político. Sería un proyecto de educación política basado en un nuevo relato histórico que haría del nacimiento de la democracia actual su piedra angular.

Pero me temo que eso sería contradecir todo lo explicado anteriormente. Porque, si Géraldine Schwarz enseña algo, es la conveniencia de reconocer las luces y sombras del pasado, en este caso la mezcla de negociación y violencia, de memoria y olvido (así se titulaba el primer y gran libro de Paloma Aguilar), que hubo en la Transición, los poco nítidos papeles desempeñados por algunos de sus protagonistas, las responsabilidades que no se asumieron ni se exigieron a otros y la carga y los límites que todo ello impone sobre la democracia actual.

La complejidad en la mirada sobre el pasado, el honesto reconocimiento de todo lo ocurrido, y no solo de lo que conviene a nuestra tesis o a nuestra propuesta política, y la ecuanimidad, que nada tiene que ver con simetría o equidistancia, son, en definitiva, las claves de bóveda de este libro. Y los principios fundamentales del código ético de un historiador.

—————————————

Autor: Géraldine Schwarz. Título: Los amnésicos. Editorial: Tusquets. Venta: Amazon, Fnac y Casa del Libro

-

Luis Zahera: “Hay que leer, la cultura forja la personalidad”

/abril 26, 2025/Luis Zahera (Santiago de Compostela, 1966) aprendió en Nueva York a llamar por teléfono. Mientras buscaba su rumbo –acabó encontrándolo, a Dios gracias–, conjugó el verbo sobrevivir demoliendo un piso de una de las Torres Gemelas o colgando abrigos en un restaurante italiano de ricachos. En cierta ocasión, se puso a husmear en aquellos bolsillos de piel de visón, de unicornio o de lo que fuera, y se topó con una cabeza de conejo disecada.

-

Una joya contranatura

/abril 26, 2025/Cercas entra en un terreno que le resulta ajeno —y lo reconoce desde el principio—, pero lo hace con las herramientas que ha desarrollado a lo largo de toda su obra: inteligencia sin prejuicios, escucha activa, escritura limpia y cuidada, narración firme pero siempre en estado de duda. No hay impostura, ni impostación. Hay una búsqueda auténtica. Y también hay profundidad, porque no se queda en el morbo, ni en lo superficial. Como en El impostor, Soldados de Salamina o El monarca de las sombras (mi favorita), Cercas no se contenta con la ficción. El loco de Dios es también…

-

Cosas que hacer en Cuba cuando estalla la Revolución

/abril 26, 2025/Eso me pasó con Memorias del subdesarrollo, de Edmundo Denoes, que llegó a casa con los ajuares petróleo de Letras Hispánicas, la colección barata e infalible de Cátedra. ¿Cómo va a ser un clásico esto, que ni sé que existía?, me dije, muy ofendido. Y es un clásico. Yo creo que, si alguna vez oí hablar de este libro, se me fue la referencia sepultada en cine, pues sí me suena más (aunque no la haya visto) una película de idéntico título, adaptación en fin de la novela. El libro es de 1965. El autor, 1930-2023. Analicemos Memorias del subdesarrollo…

-

El amor, suprema libertad

/abril 26, 2025/Me ha surgido este comentario a cuento de la nueva novela de Ernesto Pérez Zúñiga, Veníamos de la noche. En ella, este veterano escritor madrileño, autor ya de media docena de novelas y de varios ensayos, cuenta una historia fuerte y densa sin ningún temor a que los complicados sucesos referidos se conviertan en el corazón del libro y sin aflojar en los elementos que los soportan desde siempre, en especial una buena gavilla de personajes. No quiere decir esto que Pérez Zúñiga desdeñe recursos narrativos que sirven para animar el relato y darle un perfil moderno. Y aquí está…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: