Una parte de la obra de Arturo Pérez-Reverte nace del deseo de recuperar estilos de narrativa que en el momento de publicar sus novelas ya no se cultivaban tanto como antes. Lo hizo con los guerreros napoleónicos de El húsar y La sombra del águila, con las intrigas culturales en La tabla de Flandes, El club Dumas y La piel del tambor, con los espadachines aureoseculares en la saga Alatriste o con los espías en tiempo de guerra en la serie Falcó. Otro elemento importante en él es imprimir su propio marchamo y convicciones personales a esas maneras de narrar, como puede verse también en las hazañas bélicas de Sidi y El italiano, la Guerra Civil Española en Línea de fuego o la Revolución Mexicana en Revolución. En esta ocasión lo recuperado por él son las novelas-problema al estilo de Arthur Conan Doyle o Agatha Christie en su último libro, El problema final, en el que además de homenajear un estilo clásico también deja su sello propio.

En 1992, cuando solo llevaba publicadas tres novelas, Pérez-Reverte escribió en El Semanal: “Hay goces especiales, en literatura. Sobre todo en cierta clase de literatura de la antes llamada popular, cuando vamos a ella con la maliciosa disposición del público que una vez fue ingenuo pero que ya no lo es. En ese caso, cada lugar común, cada repetición del estereotipo, cada vuelta de tuerca o retorno de lo conocido, del golpe de efecto clásico o del recurso a determinados elementos antaño eficaces, supone un golpe de placer mayor aún que la originalidad, que el desviarse de patrones cuya solvencia quedó probada por el aplauso de las masas. Uno acecha con temblor de adicto el momento en que Holmes, envuelto en una nube de humo, toque el violín para aclararse las ideas, o espera anhelante que Edmundo Dantés se lleve una mano a la frente perlada de sudor y exclame “¡Fatalidad!” mientras la tormenta pone siniestro contrapunto a su venganza”. Es uno de los párrafos que mejor aclara y explica su obra casi al completo, y merece la pena tenerlo en cuenta porque, lejos de complejines de parnasistas sobre ser o no el próximo renovador de la novela en español, él pone las cartas claramente sobre la mesa, reivindicando el placer de disfrutar con lo ya experimentado por muchas generaciones anteriores de lectores. Esto demuestra que desde el principio de su carrera como escritor, Pérez-Reverte ha sido consciente del poder que tiene dentro de sí el uso de recursos que el público lector conoce desde antaño, y que la búsqueda de novedades literarias nunca vistas antes no tiene por qué ser lo único que mueva a los lectores a disfrutar con lo que leen. Al contrario: a menudo, lo que te hace disfrutar es saber exactamente qué te vas a encontrar en el libro que has elegido (lo cual no tiene por qué significar tampoco que toda la experiencia se agote en meramente seguir una fórmula sin nada más de interés). “Tan obra maestra es Crimen y castigo como El asesinato de Rogelio Ackroyd“, lleva Pérez-Reverte diciendo desde siempre, y el protagonista principal de esta novela, que quizá podría haber interpretado ambas obras en el cine, lo repite con la misma firmeza.

La imagen exacta de Sherlock y su violín no aparece como tal en El problema final, ni tampoco las opresivas callejuelas londinenses, sustituidas aquí por todo lo opuesto, una soleada isla griega, aislada del resto del mundo durante unos días debido a un temporal en el Egeo (*). Pero sí que hay un cadáver, un número reducido de personas en las inmediaciones y un ambiente en el que, a pesar de los buenos modales, la tensión (entre otras cosas) se puede cortar con un cuchillo. “Y todos, huéspedes del único lugar habitado, nos vimos allí de grado o por fuerza”, dice el narrador. Y antes de que el lector pueda pensar “mira, como en las novelas de Agatha Christie”, la frase siguiente es, precisamente: “Como en las novelas de Agatha Christie”. Todo bien avisado, para que nadie se llame a engaño.

(*) (Hay quien ya ha señalado como una incongruencia que durante la narración la isla esté soleada y que incluso los personajes se puedan pasear por ella tan campantes, mientras que se supone que una tormenta “estilo dana” los tiene aislados. Sobre esto, dos cosas: una, que quien se acuerde de la última “dana”, como se llaman ahora, sabrá que un lugar concreto puede ser un auténtico infierno durante unas horas y acabar inundado hasta el techo, mientras que en el pueblo de al lado ni se han enterado. Y segundo, que Pérez-Reverte, como marino practicante que es, sabrá de sobra cómo pueden estar, a la vez, el mar impracticable para la navegación y la tierra de al lado plácida y segura. Lo que hay en la novela no es una tormenta tipo dana, con nubes y lluvia y tal, sino un temporal de viento del NW, típico mediterráneo (él mismo se ha comido muchos), donde, como cuando sopla el mistral en el golfo de León, no hay ni una nube en el cielo. Sólo viento y olas. Sí, habría quedado muy gótico y muy dramático ambientar todo en una tempestad apocalíptica, con truenos y rayos, personajes calados hasta los huesos mientras ocultan pruebas y resbalones por las escaleras unos en pos de otros, pero así es como usa Pérez-Reverte sus tópicos: añadiéndoles detalles diferentes.)

Si en muchas otras de sus novelas Pérez-Reverte nunca ha ocultado de dónde provienen sus ancestros, aquí va más allá todavía: en este caso incluso saca el álbum de familia, con todas las fotos de hace décadas, y lo pone sobre la mesa para acompañar y aumentar la experiencia. Este es un recurso que también está en su narrativa desde el principio: personajes que tienen exactamente la misma pinta de ser lo que son, y son consciente de ello, desde un mostachudo húsar polaco en su primera obra hasta el profesor universitario de La tabla de Flandes: “Álvaro respondía al más riguroso estereotipo de su profesión; y eso era extensivo a su aspecto e indumentaria: agradable, rozando la cuarentena, chaquetas de mezclilla inglesas, corbatas de punto. Además fumaba en pipa, lo que era rizar el rizo, hasta el extremo que, al verlo entrar en el aula por primera vez —”El arte y el hombre” era el tema de su conferencia aquel día— Julia había tardado un buen cuarto de hora en prestar atención a sus palabras, negándose a aceptar que un tipo con semejante aspecto de joven catedrático pudiera ser, en efecto, un catedrático”.

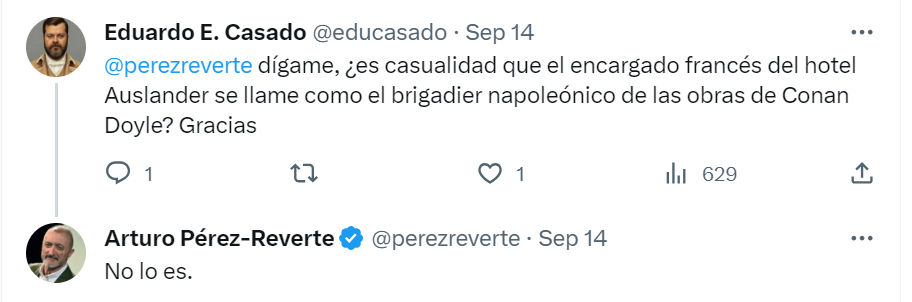

La imagen y su importancia es un tema sobresaliente también en esta novela, porque su ADN no proviene solamente de los libros de los grandes autores del género (añadamos también nombres como Gaboriau, Futrelle, John Dickson Carr, Ellery Queen, Erle Stanley Gardner, etc, que los nuevos lectores podrán explorar), sino también del cine. Pocos estilos de narrativa se dan tanto al cine, y han sido adaptados tantas veces, como los de investigar casos sin resolver, en las múltiples variantes que se han ido generando (gore, científicos a lo CSI, noir, scandi, de ciencia ficción, etc) y si antes se sacaba el álbum de familia, aquí se saca hasta el proyector de cuatro rollos (estamos en 1960) para que los personajes de la trama comparen sus circunstancias no solo con las de los libros que hayan podido leer, sino con las aventuras cinematográficas que hayan podido ver. A esto contribuyen especialmente dos de los principales protagonistas de la novela, el actor semirretirado inglés Ormond Basil, conocido principalmente por haber interpretado a Sherlock Holmes en quince películas (Basil Rathbone, el actor real en quien se basa, solo llegó a catorce, más su voz usada póstumamente en una peli de dibujos animados), y el escritor español de novelas baratas Francisco Foxá (a quien se describe como muy parecido a Cliff Robertson), que mantienen varias conversaciones sobre todo esto, sin miedo a pisar cual flores de un parterre algunas de las convenciones (o posibles soluciones) del caso. ¿Y si hay más de un asesino? ¿Y si el asesino no es ninguno de los personajes, sino alguien oculto hasta el final? ¿Y si el asesino es el narrador? ¿Y si ya se ha revelado y no nos hemos dado cuenta? ¿De verdad se van a poner a discutir sobre quién debería ser el próximo muerto? Y este es quizá el punto donde los lectores más se dividan en cuanto a sus opiniones: mientras que a algunos todo esto les parezca probablemente demasiado meta, demasiado analítico, demasiado titiritero a quien se le ven los hilos, para otros será todo lo contrario: les producirá un deleite espléndido y un deseo de que ojalá siguieran hablando de esto durante horas (aparte, que una obra de marionetas, con hilos a la vista y todo, si está bien hecha, es una gozada, y los hilos y quienes los manejan hasta pueden ser parte efectiva del montaje). Solía decir J. R. R. Tolkien que le asombraba la cantidad de gente que en lugar de pedirle más hazañas heroicas en sus relatos de la Tierra Media le preguntaban por el origen de esas ruinas al lado de las que pasaban Frodo y Aragorn, o por más detalles sobre la complicada genealogía de los reinos de Gondor y Arnor y sus senescales. Algo parecido ocurre aquí: el intríngulis es saber quién lo ha hecho y cómo, sí, y para eso estamos aquí, pero mientras esperamos el momento oportuno, por favor, señor Basil, sigamos con la conversación.

De hecho, algunas de las partes más disfrutables de esas conversaciones, aparte de las reflexiones sobre cómo funcionan diversos tipos de narrativa popular, son las que Basil dedica a mencionar su currículum cinematográfico, basado en parte también en el de Rathbone, pero digno de un caballero actor británico de entre los años 30 y 60. Marlene Dietrich le regaló un mechero Dupont de oro durante el rodaje de La espía y el bribón. Se dio de estocadas con Errol Flynn en El capitán pirata, con Leslie Howard en La máscara de hierro y con Tyrone Power en La espada española. Vio despachar vodka como quien bebe cerveza a Greta Garbo en La reina de Castilla. Hizo un Ivanhoe para la tele con Roger Moore y Dos caballeros y una rubia con Ginger Rogers y David Niven (a quien, por cierto, el padre de Pérez-Reverte, José, se parecía mucho y todos se lo decían. Lógico, pues, que desde su infancia el futuro escritor cartagenero viera que a veces la pantalla y la realidad se mezclan de manera importante). “Los personajes vienen, te habitan y se van, me había dicho Douglas Fairbanks —me refiero al hijo— cuando rodábamos Noches de Montecarlo con Fred Astaire y Claudette Colbert”. Y así muchas más. Esta parte daría para todo un spin-off protagonizado por Basil en una precuela durante lo más dorado de Hollywood, sea con trama de intriga por el medio o no. Y que alguien ruede alguna de esas películas, por favor, aunque sea con inteligencia artificial. Basil es por sí solo el hallazgo de la novela con esa idea de que, como él ha interpretado a Sherlock Holmes tantas veces y algo se le habrá quedado, pues por qué no va él haciendo algunas deducciones como las de las aventuras sherlockianas mientras llega la policía griega. El equivalente sería que un día Pérez-Reverte, por ejemplo, se quedara atrapado en un hotel atacado por unos secuestradores y los demás se dirigieran a él en plan: “A ver, Arturo, tú que has estado en guerras antes, ¿qué hacemos ahora?”. Pérez-Reverte dice mucho últimamente que con respecto a muchas cuestiones se está volviendo “un inglés en Marruecos”. Aquí, yéndose al otro extremo del mismo mar, consigue convertirse en un inglés en Grecia.

En el capítulo de guiños para los seguidores habituales, además de la propia naturaleza de la novela en sí, que no sorprenderá a quien conozca a Pérez-Reverte (más sobre eso aquí), podemos encontrar que su perro teckel se llama Sherlock y que un artículo suyo llamado “Colmillos en la memoria” ganó el premio literario Jaime de Foxá en 2014. En el personaje de Vesper Dundas se juntan la Vesper Lynd de 007, interpretada por Ursula Andress y Eva Green, y uno de los apodos de un personaje de Javier Marías. Pietro Malerba continúa la tradición de personajes con apellidos que comienzan con Mal-, especialmente italianos (Malatesta, Malacalza, Malpica, Malombra). La referencia a Ayante y las huellas en la arena, quizá la primera investigación siguiendo pistas en la historia de la literatura occidental, precisamente escrita en griego, ya había aparecido en El asedio. Hopalong Cassidy era un vaquero de tebeo, favorito de Pérez-Reverte durante su niñez. La marca de tabaco Ducados aún no existía en 1960, pero era la marca que fumaba su padre, y de ahí el homenaje. Y cada lector podrá recolectar muchas más (si encuentran más, pueden añadirlas en los comentarios de esta entrada).

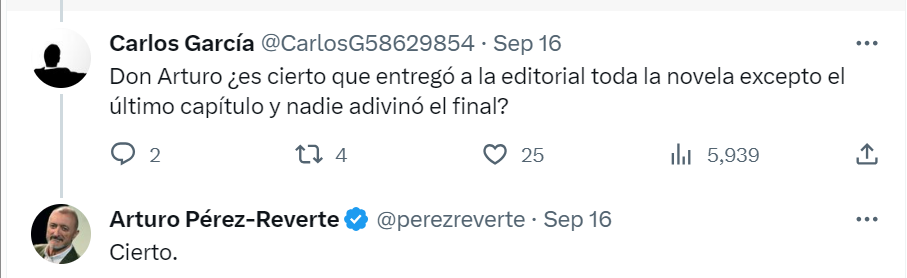

El propio Pérez-Reverte ha dicho en la campaña de promoción que esta novela es más “un duelo de inteligencia entre autor y lector” que entre lector y personajes olvidando que hay un autor por encima, y es bueno ver, por la respuesta en redes de muchos lectores, que la gran mayoría lo han entendido así. El esfuerzo ha sido grande para que la gente sepa exactamente qué se va a encontrar, y ha dado sus frutos. Hay quien ha publicado sus notas a boli y papel mientras iba leyendo el libro para ir descartando o sospechando de personajes, cual partida de Cluedo (juego que aparece mencionado en la novela, y que quien no haya jugado debería), y son multitud los que le están agradeciendo de corazón una novela que les ha hecho recordar cuánto les gustaban este tipo de relatos, y que les ha provocado ganas de volver a leer a Doyle y Christie, entre otros. Personalmente, yo nunca había visto una cantidad tan grande de reseñas de una obra de Pérez-Reverte, de medios, blogueros y booktubers tras solo un mes desde el lanzamiento (y más que habrá), lo cual demuestra que incluso quien la lea soslayadamente y con cara de vinagre sabrá a lo que viene. Quizá solo Línea de fuego llegue a superarla al final en cuanto a volumen de comentarios de entre sus últimas obras, pero mientras que en esa otra novela podía haber un componente de “a ver para qué lado va esto”, dado que está ambientada en la Guerra Civil, quien se acerque a El problema final no ha de preocuparse de nada de eso. Ven a darte el gusto de encontrar justo lo que estabas buscando. O el gusto de ponerte criticón con cómo de conseguido ha quedado. Pero al fin y al cabo, ven a disfrutar. Y luego, alarga el brazo hacia esos holmes o poirots que andan atrapando polvo en las estanterías desde hace años.

Razón lleva usted, sr. Moradan. La originalidad por sí sola no hace buenas obras, ni mucho menos. Incluso, a veces, puede perjudicar a un buen escritor haciendo ininteligible su relato. Creo que hoy hay un exceso de intentos de gran originalidad al escribir (también se puede extender esto a otros ámbitos, por supuesto) en escritores realmente mediocres. Quizás la originalidad hay que dejarla solamente para aquellos escritores verdaderamente notables. E incluso ni eso.

Lo primero que tiene que ser un relato es inteligible y luego… todo lo demás. Al leer algunas desgraciadas obras pienso si el autor realmente ha sabido lo que quería transmitir o realmente no quería transmitir nada. Es triste ver convertida la lengua en ventosidades neuronales.

Creo haber opinado ya l

el excesivo numero citas de Conan Doyle y el apasionante final como de El talento de Mr Ripley