Hace poco he terminado de leer un encantador relato detectivesco. Es una especie de obra de teatro camuflada de novela, y salvo por lo que podemos definir como una estética de las acotaciones, hay páginas en las que está a punto de sonar a la manera en que Valle-Inclán hacía que sonasen algunos de sus cuentos teatrales: Cara de plata es el primero que me viene a la cabeza. De hecho, este libro del que hablo deja pasar aquí y allí ciertos sonidos que ya apenas se oyen, y que traen consigo rastros de ese español antiguo con el que jugaba un poco leoninamente el señor de la lámpara encantada (lo sé: maravillosa), el no menos leonino don Ramón. La mayor parte de las veces son trasposiciones en el orden, pequeños elementos de estilo que nos sueltan de improviso en los tiempos del “Caballero audaz”: “Hizo Karabin un ademán”, “hizo memoria Gérard”, incluso todos esos cuales que se comen al como. El asunto de las descripciones también tiene su deje modernista. Pero esto es fácil de entender: aunque se trate de una novela con el cine en blanco y negro de fondo (y un tipo muy concreto de cine), todo lo que en ella sucede está más cerca del teatro, incluso en el sentido metafórico del habla coloquial, donde “teatro” equivale a un engaño astuto. De la misma manera en que las obras teatrales de Valle son pura narrativa, el cine de esta novela se sitúa mucho más cerca de unas tablas que de una sábana hechizada por unas sombras fantasma. ¿La diferencia? La misma que hay, precisamente, entre un cuerpo y su sombra. Pero también se trata de una cuestión de distancias: en un teatro siempre estaremos más cerca de lo que tiene lugar ante nosotros, aunque estemos ocupando el entresuelo. Y en esta novela andamos siempre tan cerca del protagonista que, como en el cuento de Juan Rulfo, nuestros hombros siempre se van tocando. Lo cual, por otro lado, hace más meritorios sus logros argumentales: de jovencito leí encandilado El club Dumas —busquen las ediciones en inglés publicadas por Centipede y Subterranean Press si quieren disfrutar en paralelo de dos auténticas joyas— y, aunque de otra manera, la sensación de haber caído prisionero de algún encantamiento es la misma de entonces.

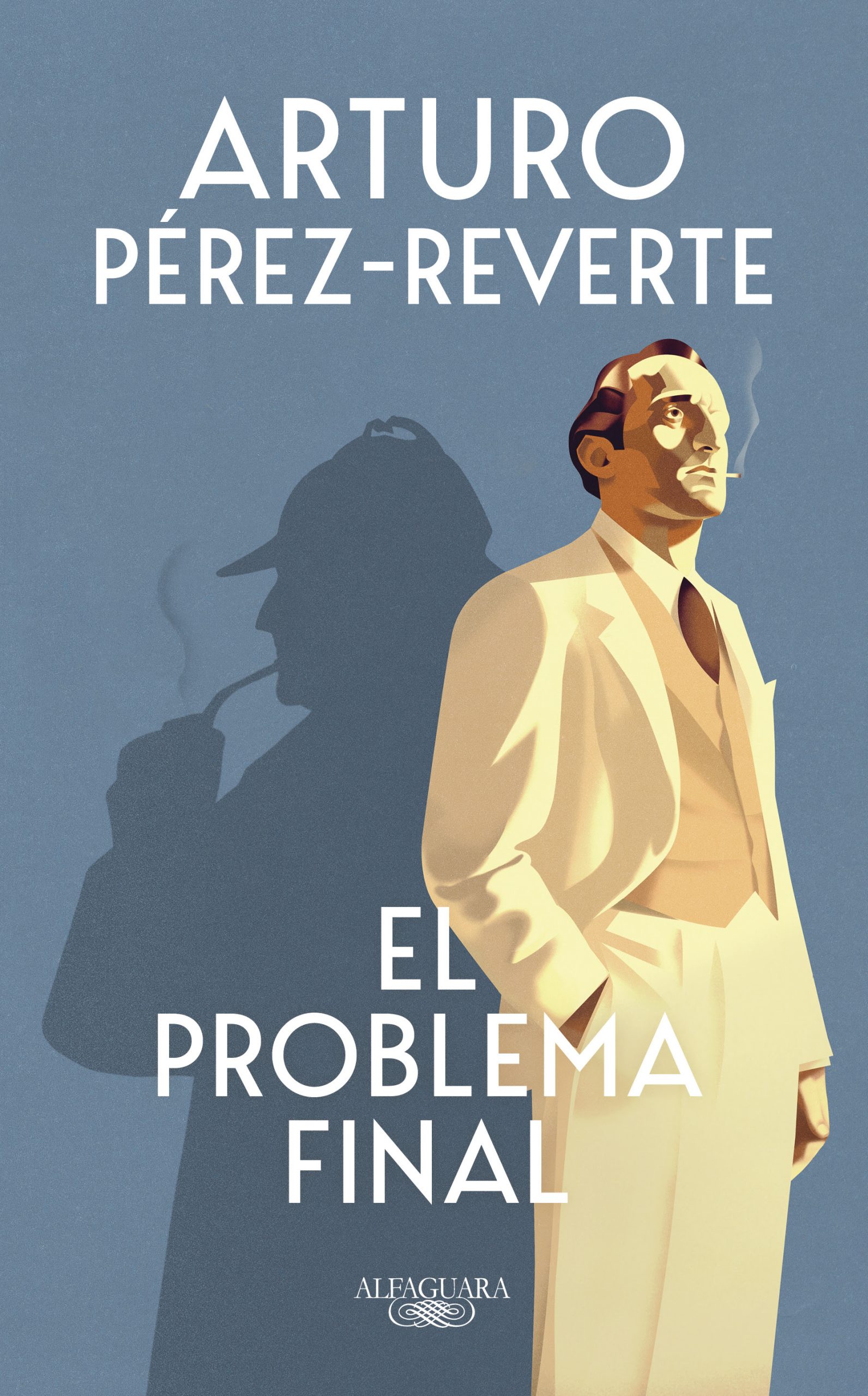

Sería muy sencillo tirar ahora de aquí y escribir una reseña al uso, pero al hacerlo estaría repitiendo lo que otros ya habrán dicho de esta delicada artesanía: El problema final es una novela concebida para entretener y engatusar, y consigue sobradamente lo que se plantea. Todo eso es cierto, como también lo es el buen oficio —aunque el apócope se nos queda corto— en eso que se llama “caracterización de personajes”, en eso que se llama “creación de atmósferas”. Puede que hayan surgido en los últimos años especialistas criados en el regazo de los talleres literarios de barrio capaces de caracterizar y de manipular atmósferas con suficiente solvencia —suficiente para el famoso y nunca bien apaleado “lector medio”, que sigo diciendo que sólo es medio lector—, pero la diferencia entre un hombre con una biblioteca de aventuras en la cabeza y cualquier narrador exitoso nacido al calor de los laboratorios de mercadotecnia editorial es tan grande como la que media entre un planeta lacustre, repleto de enormes posibilidades para la vida, y un plutoide helado al que no llega la luz del sol. Aquí tendrán que disculparme, pero el hábito de aceptar que los libros puedan estar mal escritos mientras tengan una historia entretenida que contar es situar la literatura al nivel del chascarrillo, y quiero pensar que todavía hay alguien por ahí que es consciente de que un libro debe aspirar, si no ya a ser una geometría independiente, una estructura que trasciende la mera arquitectura y que a veces obedece a reglas matemáticas desconocidas para la mayoría (estamos todavía por saber a qué leyes no euclidianas responden Los cantos de Maldoror, a qué universo), sí por lo menos a estar bien escritos. Ahora seguiremos con El problema final, pero, a modo de ejemplo, detengámonos un momento en esto: “Las manos de Charles agarraban fuerte el volante mientras el coche avanzaba a toda velocidad por una carretera empapada que brillaba bajo la implacable tristeza de una luna menguante”. Esto que veis aquí, este pequeño trayecto desde unas manos de plástico a una luna de cartón, no me lo invento yo: es una frase extraída al natural de una novela actual, obra de un autor español, que a estas alturas ya habrá sido leída por decenas de miles de medios lectores en diferentes idiomas de todo el mundo. Y es el tipo exacto de frase que todo buen ciudadano, con o sin un modesto título colgado de la pared, va a ser capaz de entender. Carretera empapada. Ha llovido, está claro, y el coche circula a toda velocidad. El coche: en medio de esa frase suena ya como el objeto de un futuro atestado, como lo diría un niño. Papá, un coche. Después la luna menguante: esta es la poesía del lugar. ¿Qué lugar? Una carretera empapada. Y esto es el estado emocional: la implacable tristeza. Parece que es la luna la que está triste, como una luna lorquiana, pero esto, naturalmente, es una prosopopeya, una personificación que ya era vieja cuando a Dafne ya los brazos le crecían. Quien en realidad está triste es Charles, el acelerado conductor bajo la luna, el hombre que “agarra fuerte” el volante (“agarra fuerte”, Señor… ¿qué oído de madera escribe así?): “Lloraba. Del mismo modo que se llora cuando has perdido la esperanza, como si el alma fuese un lago que se vertía desde los ojos”. Independientemente de que una ristra de personajes desatentos, desde el autor de la novela al jornalero de la mesa editorial, se haya dejado por el camino una preposición, ¿no estamos exagerando un poquito? Algo sí, casi al borde mismo del políptoton, pero el lector necesita de un buen empujón para entrar en un estado emocional concreto —un choque frontal, por así decir—, y nada funciona mejor para los editorialmente adorados lectores demediados que todos estos pequeños préstamos gentileza del servicio internacional de ropavejería literaria.

Este rodeo, que parece aprovechar maliciosamente la reseña a una novela para lanzar un ataque gratuito caído de la nada, viene al hilo de un artículo que he leído ayer mismo, y que creo conveniente tratar como una bella apología que admite la marginalia exegética. En ese artículo, Pérez-Reverte nos cuenta su pasión por un oficio, y en un mundo de lectores y editores demediados creo que no estará de más tomar pluma y tintero y explicar qué diablos es esto del oficio literario, porque estamos a un cuarto de lector de que alguien confunda trabajar como un oficinista de los libros con despreciar las herramientas de trabajo y dar por sentado que hacer literatura en este siglo es hilvanar frases como la que he citado más arriba. El propio Pérez-Reverte lo cuenta de este modo, ya en las primeras líneas de su artículo:

Detesto escribir novelas. Es un trabajo duro, minucioso. Un año o año y medio de rutina laboral, de cinco a ocho horas diarias, festivos incluidos. Para un escritor profesional, o al menos la clase de profesional que soy —no un artista, sino un artesano que cuenta historias lo mejor que puede—, eso no se diferencia de otras actividades laborales. Es como ir a la oficina o a la fábrica, fichando a la entrada y la salida. Nada hay de romántico ni glamuroso en ello. Se trata de un trabajo que se hace de forma rutinaria, organizada. Y que fatiga como cualquier otro.

La precisión se encuentra en la acotación entre guiones: artista frente a artesano, contador de historias frente a… bueno, otra cosa (poesía: la prosa y otra cosa). Pero creo que yo puedo precisar un poco más sirviéndome del término que abre el artículo. “Detestar” es una palabra fuerte, al menos para mí, cuando se aplica a algo tan delicado como es escribir (una palabra, “escribir”, que sin embargo reduce mucho el proceso, hasta convertirlo en un mero caracoleo con la mano). Pero entiendo lo que Pérez-Reverte quiere decir. Su frase se proyecta hasta Hitchcock, que afirmaba que la parte más aburrida de hacer una película era rodarla —él ya la había visto en su cabeza—, o, para no abandonar el mundo de los escritores, hasta Fredric Brown, que dijo aquello tan resignado de que “antes que escribir, lo que a mí me gusta es haber escrito”. Se trata de un problema de procesos cumplidos, de pasar a un elemento fijo por medio de procedimientos inestables lo que ya ha tenido una realidad consumada dentro de uno mismo. Eso que yo llamo “procedimientos inestables” lo constituye esta tarea, que puede ser química o alquímica, dependiendo de si el autor es un artista o un artesano. El tratamiento de los materiales puede que tenga el mismo fin —un relato más o menos perdurable—, pero no es lo mismo una imagen rescatada de la piedra que esa misma imagen revestida de oro, aunque las dos nos produzcan un profundo o un superficial estremecimiento, por el que sentimos que estamos de acuerdo con el autor. Sin embargo, siempre advertiremos, aunque sea de una manera todavía recóndita, que una de las dos, exactamente la más dorada, apela directamente a nuestro sol interior. Esa es la obra del artista, que es por naturaleza un alquimista: nunca se aburre, nunca patalea, en realidad es como un niño tirado sobre la hierba del jardín, y le apasiona eso tan complejo de hacer pasar una visión real o imaginada por su prisma interior para atrapar el rayito luminoso que lo enciende todo con la coloración perfecta. El artesano en cambio abre la tienda, se queja, se va desperezando entre sus mimbres, observa detenidamente lo que tiene entre las manos para ver si se parece en algo a la idea que le acecha y le atormenta, su concepto de un producto final. Esto es lo que Pérez-Reverte define como la parte más odiosa de su oficio. Lo que artista y artesano manejan, uno en su torre de marfil, otro en su tenderete a pie de calle, no deja de ser lo mismo: palabras y palabras, que valen —bien lo supo Hamlet— tanto para aburrir como para hechizar. Pero hay algo mucho más importante que une al hombre de la torre y al hombre del tenderete, y que hace que tanto el uno como el otro ocupen, lo sepan o no, un mismo territorio sagrado: el sentimiento de la devoción hacia su arte, que se encuentra íntimamente ligado al pasmo boquiabierto hacia lo que éste explica no sólo sobre nuestra mortalidad, que ya es mucho, sino también sobre una imaginación poderosa y eterna que lleva haciéndole la zancadilla —y haciéndola caer— desde las mismísimas cuevas de Lascaux.

Quizá resulte difícil distinguir entre artista y artesano cuando el medio del que nos valemos para crear esa distinción es la novela. Sería más sencillo establecerla en la poesía, por ejemplo, donde nombres como Trakl, Rimbaud o Mallarmé delimitan fácilmente el territorio de la palabra como simple herramienta o como ofrenda y sortilegio mágico. Sin embargo, pocas afirmaciones axiomáticas, dentro del espacio artístico, sean seguramente más ciertas como esta del propio Mallarmé: “Allí donde hay un esfuerzo de estilo, ya hay poesía”. Esfuerzo de estilo: una bella expresión que define la tarea realmente aterradora que supone intentar acariciar, cuando menos, una verdad eludida y no rozada por nadie. De ahí a esa literatura que explota en un conflicto de tensiones —la tensión entre narrar sencillamente, y narrar bajo la forma de un “esfuerzo de estilo”— como una inmensa onda expansiva que se despliega hasta nosotros, solapando sensaciones, desde el pequeño corazón semilatiente de los hechos consumados, no hay más que un simple paso… pero simple en el sentido en que lo emplea el viajero de los astros encantados, el caballero Armstrong: se comienza ese paso en nuestra tierra y se completa —por lo menos— en la luna.

En la novela, incluso antes de la frase de Mallarmé (pensemos en Madame Bovary), coinciden tres tipos diferentes de escritores: uno es el narrador puro (al que vamos a dar la etiqueta A), otro es el narrador que descubre que la forma también narra (B), y por último el artista que trabaja la forma poéticamente para que sirva como elegante medio de transporte de una historia (C). A veces nos encontramos con autores del tipo A que tras años de oficio —aquí no hay duda de que se trata de un oficio— de pronto, por alguna razón, descubren que bajo sus pies ya no hay un territorio seguro sino algo incierto, una brecha que se ha abierto en ese suelo donde antes existía el sendero, a veces tortuoso pero hasta entonces siempre firme, de las palabras de confianza. De pronto importa de una forma terrible —y terrible en el sentido rilkeano del término: véase la primera de las Elegías de Duino— no sólo lo que había por contar, sino también el descubrimiento de unos detalles en la forma, que revelan algo, un ingrediente misterioso, que el llamado autor de oficio no sabía que iba a contar. Bret Easton Ellis, por ejemplo. En American Psycho, que contiene páginas enteras en las que vemos a su autor asomándose proféticamente al fuego y a los hierros retorcidos de un (por entonces) no tan claro futuro, Ellis es un A que descubre B y que asoma vertiginosamente a C. La diferencia con respecto a los narradores A puros es muy importante. En Estados Unidos los escritores, sobre todo a partir de 1960, suelen ser más bien un subconjunto del tipo A y el tipo B. Franzen es un ejemplo de ello. DeLillo es más bien un ejemplo del tipo C (un crítico sólo sospechoso de chovinismo como Harold Bloom pone varios ejemplos de poemas en prosa extraídos de las novelas de DeLillo). Wallace es un B/C. Pynchon es otro C, seguramente el mayor C de todos. Roth es un viajero, un tipo sin anclajes que salta, como Huckleberry Finn, de vagón en vagón, de A a B a C. Auster es un A tan puro que a veces es un engañoso B… Obviamente esto no cuenta para la ciencia ficción —ni para un tipo de fantasía y de horror muy específicos—, cuyos autores suelen ser todos del tipo A. Dick y Ballard, por no extenderme en los ejemplos, son quizá las mejores excepciones a la regla: Dick un unicornio A/C y Ballard un cornisolo C/A, como lo es Tolkien, como también lo es Lovecraft. Por lo menos aquí, en el orden de los factores, la diferencia es igualmente importante.

¿Y en España? En España hubo un maravilloso C/A, Gustavo Adolfo Bécquer, que vivió como una isla en medio de oficiosas realidades, hasta que un indio que volvió de París le entregó un botín de brillantes zafiros y esmeraldas a aquel don Ramón de las barbas de chivo que le aguardaba en un jardín umbrío. No hay duda de que ese indio, en sus cuentos, es puro C, como lo es el desmelenado sátiro que sacó un nuevo brillo a sus joyas. Galdós y Baroja pertenecen a una tradición del oficio de contar más puramente española, no exactamente cervantina (hay momentos de tanta poesía en el Quijote que me resisto a considerar a Cervantes un escritor del tipo A, por no mencionar todos esos yacimientos de belleza artística que constituyen Los trabajos de Persiles y Sigismunda), sino más bien tormesiana, en ese estilo naturalista —antes del naturalismo francés que entre nosotros recoge Emilia Pardo Bazán— del que huye, por ejemplo, El pastor de Fílida, que para mí es el antepasado directo, al menos uno de ellos, de todos nuestros futuros narradores B/C, o C/B. Y por el mero hecho de que, para ellos, narrar con la palabra precisa (léase aquí convencional), es el arte profesional por excelencia, podríamos hablar de Galdós y de Baroja como escritores profesionales, y no por ello estaríamos devaluando su talento. Al contrario: pese a que se trata de una posibilidad muy tentadora, la comparación entre artesanos y artistas es una comparación capciosa. Que trabajen con medios (sólo aparentemente) similares no los convierte en otra cosa que en vecinos, aunque a veces uno llame a la puerta del otro para preguntarle por sus plantas o para pedirle amablemente una tacita de azúcar. Podemos sentir una mayor familiaridad con uno o con el otro, incluso habrá momentos en que necesitemos a Dumas mucho más de lo que necesitamos a Proust; el error radica en considerar a Dumas una especie de hermano menor por el hecho de que una misma herramienta (insisto: sólo aparentemente) les lleve a obtener a ambos resultados tan dispares: la disparidad, si existe, sólo lo es si trasladamos a los dos escritores a una misma dimensión. Cada uno en la suya, nuestro acceso a su reino absolutamente personal puede suponer una pausa en el camino, un reencuentro amistoso, una revelación inesperada o incluso nuestra salvación. Es el hecho de situar sus libros en el mismo plano, y a ambos sobre una especie de plantilla académica al servicio de una sensibilidad de autómata, lo que lleva al error de devaluar a uno en función de la medida del otro. Y esto puede suceder en cualquiera de las dos direcciones: Bradbury llamaba “sujetapuertas” a los libros escritos “desde el martirio y el glorioso masoquismo”, a las “novelas que mantienen a un autor veinte años clavado en una cruz ante la máquina de escribir”.

Galdós podía ser denostado por Valle, de la misma manera en que Valle lo será por parte de quienes consideran que tener algo que decir sólo implica a la superficie en la que una historia se desplaza. La expresión ya de por sí es incómoda y hasta engañosa: quienes tengan algo que decir sería mejor que se dedicasen a asuntos menos aéreos, inútiles y peregrinos como el arte bajo cualquiera de sus disfraces. Con todo, el narrador posiblemente tenga mucho más que decir, en un sentido lato del término, que el artista entregado a sus ensueños con la forma: Victor Hugo, por ejemplo, que fue un gran inventor de la forma poética (pensemos en los juegos con los que ese rey se divierte en Las orientales, que llegaron hasta el simbolismo, y que entre nosotros trató —en vano: cuestión de sonoridades— de reproducir Zorrilla), en la prosa rara vez es algo más que prosista. ¿Y el Malraux posterior a L’Expédition d’Ispahan? No me refiero al que hacía apreciables malabares con el surrealismo, sino al continuador de una cansina literatura de protesta, el célebre autor de La condición humana. (“¿Intentaría Chen levantar el mosquitero?” Ese arranque in media res, por cierto, siempre me hace pensar en sus antípodas: “¿Encontraría a la Maga?”). A diferencia del narrador de oficio, que se puede permitir el poco envidiable lujo de existir en su condición de ciudadano, el artista metido a narrador, cuando atraviesa una difícil aduana y pasa de su imaginación al mal llamado “mundo real” (¿real con respecto a qué?), ni siquiera amaga con detenerse: él no tiene nada que declarar.

Pero esta transición, de imaginación a realidad, es importante, porque en ella radica la posibilidad de que el narrador puro (el taciturno Sr. A) descubra una brecha a otras realidades que le convertirán en el anonadado y deslumbrado Sr. B, o, con suerte, en el iluminado Sr. C. En su artículo, Pérez-Reverte —no, no hemos salido del Problema— escribía lo siguiente:

Lo que me gusta es imaginar. Construir la trama de lugares, situaciones, personajes y diálogos es lo más cercano que conozco a la felicidad. (…) Vives de otra manera, concentrado en un mundo paralelo, imaginado, que a menudo se entrecruza con el real hasta adquirir, incluso, más consistencia que éste. De mí podría decir que vivo más tiempo allí que aquí, y les aseguro que eso tiene razonables ventajas. Se parece a pasar de una habitación a otra cuando lo que hay en una no te satisface, pero la otra está amueblada a tu gusto. Y hay un detalle curioso en esa doble vida que transcurre entre realidad y ficción: cuando ésta precede a aquella, la anticipa o anuncia. Quiero decir —aunque no sé si consigo explicarme bien—, que a veces la realidad se limita a confirmar lo que antes has inventado.

Me pasó muchas veces y me sigue pasando…

Aquí se describe un fenómeno con el que está dichosamente familiarizado el artista en general, ya sea músico, escritor o pintor. Es el momento en que se abren de par en par las grietas que unen nuestro mundo con muchos otros mundos —las realidades sensibles que cuando llegamos aquí lo primero que hacen es asomar a nuestra cuna—, y un viento venido de no sabemos dónde nos desordena algo más que el flequillo. Pérez-Reverte, sin embargo, limita ese encuentro al momento previo a la escritura, a la época que artesanos como él dedican a los complicados prolegómenos: eso tan farragoso y que a mí me mataría que conocemos como “documentación”. Es más tarde cuando llega ese tedio —la tarea “detestable”— de pasar a limpio los paisajes coloreados, los muñecos disfrazados de la fantasía. Pero algo ha aparecido entre medias. Una emoción súbita, que proviene no exactamente de una conciencia particularmente estimulada, sino de ese agujero de gusano que comunica nuestro interior pintarrajeado como las paredes de una caverna prehistórica con los confines de un espacio exterior en el que se agitan y remueven inexplicablemente todas esas cosas anteriores a nuestro propio nacimiento, un misterio del que también formamos parte y que, de alguna manera, sigue susurrando en algo más profundo que nuestro oído interno.

“Me pasó muchas veces y me sigue pasando.” Podría yo decir que no me creo por completo ese rechazo a la tarea detestable, o, más bien, podría decir que el problema final de todo artesano y todo artista es mantener en su precario equilibrio esa extraña felicidad que deriva de construir un universo que no se venga abajo dos días después. El artesano lo sueña y con eso ya es feliz. El artista lo descubre haciendo uso del enigmático poder con que ha sido investido: el de las palabras que le hablan al oído, y que le dicen mucho más de lo que son. El trabajo de revestir con palabras una imaginación que se vale por sí sola es para el artesano lo que para el niño es el momento espeluznante de despertar un día más. Las “palabras que tiran del carro” constituyen, en cambio, todo el sueño del artista. La diferencia reside en el lado en el que uno y otro duermen, así como en la profundidad de ese sueño. El artesano y el artista pueden admirar del otro todo aquello —sea algo muy grande o muy pequeño— con lo que ambos hubieran querido soñar. Ya saben, las plantas de interior tan colosales o el poquito de azúcar que te falta. Pero para que exista esa admiración, que es puro hermanamiento en las montañas, es preciso que exista de antemano una (¿hace falta la palabra profunda?) devoción. Y la devoción (véase Galdós, véase Baroja) la sentimos a este lado palabra por palabra aunque se trate de esa antigua convención de la palabra precisa, y no de la palabra colorida (véase Rubén, véase Valle) que viene todavía humedecida por la niebla de un enigmático sueño. “Las manos de Charles agarraban fuerte el volante mientras el coche…”. Dios mío… Uno echa de menos los tiempos (tiempos de hombres verdaderamente devotos) en los que una novela de éxito empezaba así: “En esa amena comarca de la dichosa Inglaterra a la que baña el río Don…”. O así: “El 16 de agosto de 1968 fue a parar a mis manos un libro escrito por un tal abate Vallet…”. O así: “El fogonazo de luz proyectó la silueta del ahorcado en la pared”.

¿En cuanto a ese otro problema final, El problema final? ¿Pero no lo he dicho ya? Novela/teatro, o carnaval de maravillas de otro siglo: en realidad, un fabuloso encantamiento concebido por un artífice de sueños, que lleva treinta y cinco años llenando devotamente el baúl que hace muchos siglos construyeron otros como él. De ese baúl Scott y Stevenson tomaron algo, Doyle también —¿pues quién dejó por allí a ese Dupin?—, y Leroux, y Sax Rohmer, y el “Caballero audaz”. Dejaron, a su vez, muchas cosas en su interior. ¿Todo lo que entra en él saldrá igualmente alguna vez? Lo que importa es que siempre haya alguien, un artesano devoto, para subir al altillo donde permanece abierto ese baúl y llevar consigo la ofrenda de su palabra, o esta otra ofrenda no menos delicada: el retazo de un sueño.

Fue entonces cuando ocurrió otra vez. Había elegido como escenario para mi historia una isla imaginaria situada al norte de Corfú, a la que di el nombre ficticio de Utakos. La había descrito con exactitud: pequeña, arbolada, con ruinas de un fuerte veneciano y una playa protegida del viento del noroeste. Y de pronto, una mañana lluviosa, me vi ante ella. En realidad no era una isla sino una pequeña península, pero idéntica en todo lo demás a como la había inventado, o supuesto. Cada ciprés, cada olivo, cada piedra, estaba exactamente donde debía estar.

¿Acaso podía ser de otra manera? Creas con devoción, y la vida te devuelve el sueño. Para llenar con él —oh viejo baúl— a muchos más.

—————————————

Autor: Arturo Pérez-Reverte. Título: El problema final. Editorial: Alfaguara. Venta: Todostuslibros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.

-

La última vez que

/abril 16, 2025/No comisteis nunca demasiado, la verdad. Eso para los gourmets, exclamabas. Vosotros, a beber cervezas como roqueros y a besaros como adolescentes. Vuestras almas se habían encontrado tras tanto vagar por ahí, te decía ella. Teníais tanto que perder que lo podíais ganar todo, le decías tú. Porque parecía que os conocíais de toda la vida, aunque os acabarais de encontrar. No fue un amor instantáneo, pero sí un reconocimiento instantáneo. Hasta que le hablaste de la Teoría de las 4 C, que explica que la suma de la Cabeza, el Cuerpo, el Corazón y la Circunstancia dan como resultado una…

-

La arenga del dandy

/abril 16, 2025/Imagen de portada generada con ChatGPT Son hombres que sueñan con vestir un traje cruzado, que fantasean con lucir un sombrero Borsalino, que suspiran frente a un escaparate por unos zapatos bicolores. Desean refinar su elegancia indumentaria, pero no lo hacen por el recelo de dar un paso en falso que los hunda en el abismo. No saben cómo lidiar con las miradas que provocarán cuando se presenten ataviados con una pajarita, unos calcetines rosas o una flor en el ojal. Les preocupa qué les dirán sus amigos, qué les dirá su jefe, qué les dirá Paco el del bar….

-

Lydia y el peligro blanco

/abril 16, 2025/Vuelve la vista atrás y atrévete a iluminar mi nada; acompáñame en mi viaje de trabajo, feminismo y defensa a ultranza de mis conclusiones científicas, pero también de decepción, deslealtad, logros que se hacen transparentes, puertas abiertas e infranqueables al mismo tiempo y de un final de absoluto silencio, oscuridad y olvido. El acceso a la universidad estaba cerrado para mí en el Imperio ruso zarista, así que, en pos de mis sueños, abandoné mi casa y me fui a un país donde para nosotras estudiar no fuera un delito: Suiza. Allí empecé como una señorita al uso, cosa que…

-

La llamada de… Pierre Lemaitre

/abril 16, 2025/Pierre Lemaitre llegó a la literatura a través de una novela que lo era todo menos literaria. Hasta aquel momento, había entretenido la infancia con tebeos, cómics y demás historietas de corte gráfico, pero, a la edad de trece años, si es que no era a la de catorce, tropezó con un libro que le hizo sentir exactamente lo mismo que Bastian cuando robó el ejemplar de La historia interminable.

Pelín pedante, con tanto rollo de A, B, C, tanto desprecio al lector medio o medio lector y a los talleres literarios de barrio, tanto políptoton y tanta mención a autores diversos para que veamos lo mucho que ha leído el articulista. Eso y el tono vergonzosamente lisonjero, por si alguien duda de su admiración por el autor de la novela, empañan un texto que, si bien no explica nada que no supiéramos ya, sí lo hace con cierta habilidad, y enlaza con las reflexiones expuestas recientemente por otros dos escritores en Zendalibros de manera mucho más acertada, por aquello de que la humildad es el revés de la medalla del talento, así que quien no posee humildad no posee talento. Veo que el tal Luengo es novelista, y no dudo de la grandeza de sus obras literarias. Y recuerdo haber leído un artículo suyo sobre Robert E. Howard que no estaba mal, así que quizá cuando escribió éste no tenía un buen día. Eso sí, casi acojona un poco preguntarse cómo serán sus traducciones de Lord Byron…