«La vida es una mentira, pero lo que cuenta de ella es la verdad con la que la vivas»

—Jesús Maeso de la Torre, Comanche

En mi ciudad olivarera había una tertulia que le guardaba la ausencia a los tertulianos muertos. Se hacía en la sombrerería Cámara, situada en la plaza de Santa María, frente a la catedral. En su escaparate se exhibían sombreros de invierno y de verano, boinas, gorras militares de plato y tricornios de charol. Era un establecimiento antiguo y espacioso, con suelo de baldosas hidráulicas, largo mostrador con tablero de madera y vitrinas donde, en cajas redondas, se guardaban los sombreros. Cámara, con mandil, cara de buhonero, pelo nevado y cejas espesas como un personaje de Dickens, siempre estaba de pie tras el mostrador, trabajando, y en Cuaresma, la tienda se llenaba de una floresta de capirotes de cartón que él realizaba con primor artesanal. En cada capirucho, con el lápiz menestral que se colocaba tras la oreja, escribía el nombre del nazareno que lo había encargado, y lo hacía con la bella caligrafía inglesa de un pendolista, o de uno de los escribidores que, en la plaza de Santo Domingo de Ciudad de México, escriben cartas de amor a los analfabetos. En mi infancia y adolescencia me fascinaba entrar en aquella sombrerería en la que, en un lateral del mostrador, varios hombres trajeados tertuliaban sentados en sillas de anea. Siempre había algunas vacías, que no libres. Eran las de los amigos fallecidos. Nunca se retiraban sus sillas, como si sus legítimos dueños hubiesen ido a hacer un mandado y fueran a regresar de improviso. Conforme pasaba el tiempo había más asientos vacíos que ocupados, y las tertulias estaban más hechas de recuerdos que de presente.

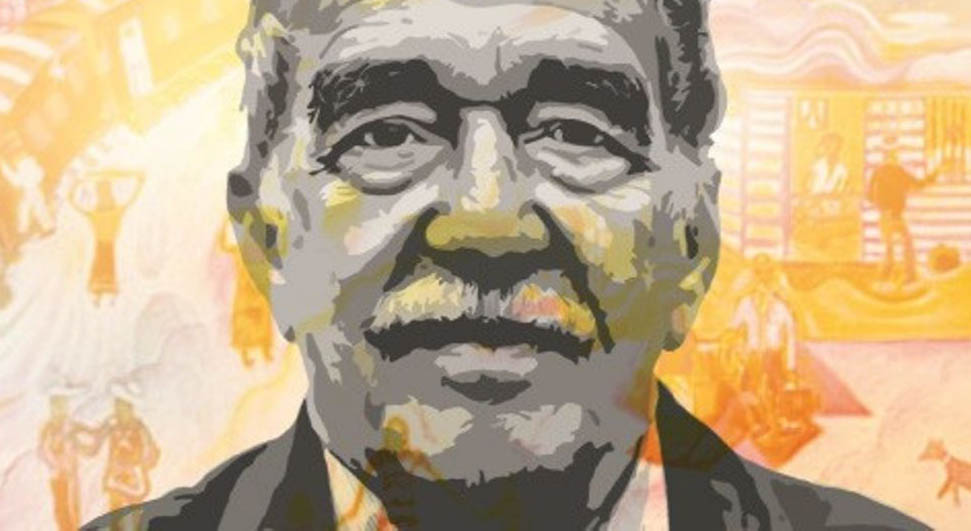

El realismo mágico con el que el Nobel colombiano coronó todos los ochomiles de la literatura no es una pura fantasía, una absoluta invención, sino una hermosa manera de contar las maravillas de la realidad, de fundir la historia individual con la colectiva y entremezclar la memoria de los vivos con la memoria en duermevela de los muertos. Se trata de una corriente ya clausurada que se desarrolló en un periodo relativamente breve de tiempo, lo que lejos de quitarle vigencia le concede un aura de literatura clásica. Ha habido epígonos o imitadores, pero se trata de cabezudos entre gigantes.

Sergio Vila-Sanjuán, con su capacidad de análisis deslumbrante, destacó en Código best seller (2011) que el realismo mágico está «marcado por una escritura transparente que a la vez incorpora los hallazgos de la literatura vanguardista». Me permitiría añadir que el realismo mágico supone la dignificación del elemento folclórico a través de la literatura. Porque el folclore —al igual que el concepto del best seller— no es algo desdeñable, sino el sustrato de una cultura popular palpitante que unos escritores muy dotados supieron realzar por medio de una narrativa de calidad.

A lo largo de los siglos podemos rastrear ejemplos que calificaríamos de realismo mágico por el embellecimiento de una realidad sublimada, el contexto histórico en el que no resultan chocantes, los aportes legendarios y la tenue frontera entre realidad y ficción. Esto demuestra que este concepto trasciende la geografía y el tiempo y no es un fenómeno exótico. Habita entre nosotros.

La hagiografía es una mina de oro. Las vidas de santos recogidas en el siglo XIII por Jacobo de la Vorágine en La leyenda dorada constituyen una lectura apasionante desde esta óptica. A san Dionisio lo martirizaron de variadas maneras sin conseguir matarlo: lo colocaron en una parrilla y él cantaba salmos mientras las llamas no le afectaban; lo echaron a unas hambrientas fieras que, al ver cómo se santiguaba, se detuvieron y tendieron a sus pies, dóciles; lo metieron en un horno que se apagó en cuanto entró en él; lo crucificaron y lo desclavaron al ver que no fallecía, y entonces lo decapitaron, pero él recogió la cabeza del suelo, se la puso bajo el brazo y caminó dos millas hasta llegar a un paraje, el Monte de los Mártires, donde, fatigado de tanto trajinar, se derrumbó, indicando dónde ser enterrado.

No abandono la vereda religiosa hasta llegar a la Ávila del siglo XVI, a la celda conventual de Santa Teresa de Jesús, una de las mejores escritoras en lengua española. La memorialista Teresa de Cepeda narró sus experiencias místicas con un tono poético que parece un apéndice de El amor en los tiempos del cólera: «Me parecía, cuando intentaba resistirme, como si una gran fuerza bajo mis pies me levantara». A veces, mientras rezaba y caía en éxtasis, tenía que asirse a algún pasamanos para no levitar, y les pedía a las monjas que la sujetasen para no despegar del suelo. ¿Cómo debe de ser sentir que los ángeles te tironeen de la toca para ensayar una ascensión a los cielos mientras tus compañeras, alucinadas, te agarran de las alpargatas para no echar a volar?

Las suculentas crónicas del reinado de Carlos II el Hechizado redactadas por escribanos contienen una prosa jurídica que paradójicamente, por su vocación de objetividad, nos ofrecen una visión fantástica de los estertores del siglo XVII. El rey contrahecho de rostro equino podría haber sido un personaje de la novela Bomarzo, de Manuel Mujica Láinez, o un actor secundario en la película Freaks (La parada de los monstruos, en español), de Tod Browning. Para ayudar a procrear al monarca le llenaban su alcoba de momias de santos, quemaban incienso en pebeteros y asperjaban agua bendita sobre el lecho. Al creer que estaba embrujado por demonios okupas, le daban de beber en ayunas aceite bendito y lo purgaban con huesos de mártires pulverizados en almirez. Lo sometieron a varios exorcismos, y en uno de ellos, realizado en 1699, el exorcista dictó el informe: «El Rey se halla, en efecto, doblemente ligado por obra maléfica, para engendrar y para gobernar. Se le hechizó cuando tenía catorce años con un chocolate en el que se disolvieron los sesos de un hombre muerto, para quitarle la salud y los riñones, para corromperle el semen e impedirle la generación. Los efectos del bebedizo se renuevan por lunas, y son mayores durante las nuevas». Desde luego esta receta no tiene nada que ver con las de Laura Esquivel en Como agua para chocolate (1982), novela sensorial en la que el estado anímico de la cocinera influía en el sabor de sus guisos y en el efecto que producían en los comensales, con lo que generaban una gastronomía emocional que tratan de emular los cocineros michelines al explicar sus platos.

El realismo mágico en novela es un fenómeno literario desarrollado en la segunda mitad del siglo XX, surgido en España e Iberoamérica, en una cultura hispánica de raíces católicas, en países sometidos a largos o intermitentes regímenes autoritarios, donde esa literatura era una forma de sortear la censura o el escapismo de una cruda realidad. No existe esta novelística en naciones de democracias asentadas o de cultura y ética protestantes.

Quizá por ser del sur me gusta tanto el norte. El mundo galaico, poblado de meigas y apego telúrico al terruño, tuvo un narrador excelente en Wenceslao Fernández Flórez, un hombre con cara de antiguo que hizo unas modernísimas crónicas parlamentarias y, en El bosque animado (1943), dio su visión de una Galicia rural en la que los vivos conviven con los muertos en igualdad y la fantasía se traviste de realidad.

Pero mi gallego favorito es Álvaro Cunqueiro. El boom de la novela hispanoamericana, entre otras cosas, trajo con un pan bajo el brazo el realismo mágico, popularizándolo a nivel mundial, pero Cunqueiro se anticipó veinte años a sus colegas del otro lado del charco. Este injerto de la obra del autor de Mondoñedo en el realismo mágico ya supo verlo con agudeza en 1972 un jovencísimo Santos Sanz Villanueva. La obra literaria de Cunqueiro, de una apabullante belleza y densidad poética, mezcla en una fórmula magistral la Galicia urbana y rural, las leyendas irlandesas y celtas, la historia medieval europea y la propia vida de Cunqueiro. Entresaco al azar algunas de sus novelas y me entran ganas de chillar de alegría como hacen los niños, incapaces de expresar con palabras su repentino contento: Un hombre que se parecía a Orestes, Merlín y familia, Las mocedades de Ulises, Cuando el viejo Simbad vuelva a las islas, y sobre todo, Las crónicas del Sochantre, ambientada en la Bretaña francesa, región que él no conocía, y que cuando viajó a ella dijo que era igual que como él había imaginado en su libro. Se hizo buena la frase de Oscar Wilde de que la naturaleza imita al arte.

Durante la segunda mitad del siglo XIX miles de gallegos emigraron a América y desarrollaron un sentido de la bilocación anímica, pues su corazón y su mente estaban a la vez allá y acá. Los abuelos maternos de García Márquez eran de probable ascendencia gallega, de modo que los primeros años del escritor en su localidad natal de Aracataca fueron cruciales en su cosmovisión: su abuela Tranquilina le contaba historias de filiación sobrenatural acaecidas tal vez en Galicia, combinadas con otras sucedidas en Colombia, y al remoto mundo galaico le agregaba la sabrosura cultural caribeña. No es de extrañar que, a finales de la década de 1960, Cunqueiro y García Márquez quedasen a comer en un restaurante del Raval barcelonés. Aunque no hay testimonios de lo que conversaron, tuvieron que congeniar, pues ambos practicaban una literatura entroncada en la geografía y en el tiempo, aunque mediase un océano de distancia, algo que desarrollaría Carlos G. Reigoso en La Galicia mágica de García Márquez (Auga, 2014). En 1983, un García Márquez ya archiconocido por su reciente Nobel, visitó Galicia y confesó que su modo de contar historias era como el modo de contar gallego.

La novela probeta de esta corriente nació en Cuba: El reino de este mundo (1949), de Alejo Carpentier. La convivencia entre vivos y muertos llega a confundir la frontera entre este mundo y el otro en la Comala de Juan Rulfo en Pedro Páramo (1955), una absorbente novela que no deja de asombrar y generar estudios universitarios. Esa intromisión de los fantasmas en la vida de los vivos aparece en la ópera prima de Isabel Allende, La casa de los espíritus (1982), la historia de una estrambótica saga familiar en la que, como un ala delta, planea constantemente la sombra benefactora de Cien años de soledad, lo que triangula el huracán del realismo mágico hispanoamericano entre México, Colombia y Chile. Hay más autores latinoamericanos, claro, pero enumero los que más me seducen, si bien para mí el gran chamán continúa siendo el colombiano, pues su narrativa ejerce un embrujo que no gastan ni el tiempo, ni las relecturas ni el descubrimiento de otros amores literarios.

Dos semanas antes del confinamiento de marzo de 2020 estuve en Oporto, y como Portugal me encanta y la ciudad me cautivó, he mitificado ese viaje en el país donde se habla con las eses vaporizadas, así que me ha entrado saudade. El Nobel portugués José Saramago, con pinta de notario enfurruñado que se disolvía en cuanto hablaba con dulzura, también frecuentó esta literatura. En Memorial del convento el protagonista tiene la capacidad de ver el interior de los cuerpos y adivinar sus enfermedades mientras está en ayunas; en La balsa de piedra (1986) la Península Ibérica se desgaja de Europa y navega como una isla errabunda por el Atlántico, metáfora de un iberismo insular el año de la entrada de ambos países en la Comunidad Económica Europea. Y en su libro más célebre —y quizá el mejor—, Ensayo sobre la ceguera, una plaga de invidencia de causa no física afecta a los hombres. El peculiar estilo de Saramago hacía trizas las reglas de puntuación al integrar la oralidad en el cuerpo narrativo, pues su musicalidad literaria estaba tomada de la forma de hablar de la gente del campo. No es algo aislado. Miguel Delibes utilizó una fórmula similar en Los santos inocentes (1981).

Cruzo la raya de Portugal, regreso a España y me dirijo a la Sierra Sur de Jaén, una región natural de perturbadora belleza, tradicionalmente deprimida hasta fechas no tan lejanas, que fue semillero de santos, curanderos que sanaban enfermos, confortaban a los melancólicos, aconsejaban a los tristes de espíritu y solucionaban las depresiones de los «ofuscados del cerebro». El antropólogo Manuel Amezcua, en La ruta de los milagros (Index, 2004), estudió la vida de los más célebres sanadores de estos pueblos de la serranía jiennense: los santos Luisico, Custodio y Manuel, que enlazarán el siglo XIX con el XX. Sus biografías son material literario del realismo mágico con un toque de Fellini, pero no del Berlanga de Los jueves, milagro.

Todos ellos gozaban de un don divino, una gracia espiritual recibida en una revelación del trasmundo. Vivían con humildad, no cobraban las consultas, curaban mediante la imposición de manos, masajeaban la zona dolorida mientras rezaban transidos, hacían con su propia saliva —olorosa a nicotina— una cruz sobre la frente del aquejado, soplaban sobre la carne tumefacta o en un librillo de papel de fumar para elaborar bolitas benditas que tragaban con unción los enfermos que acudían a ellos en romería, poniendo una vela a Dios y otra al Diablo los más graves, porque iban con fe al santo pero también al médico de la Seguridad Social, por si las moscas. Cuando moría un santo varios candidatos se disputaban su sucesión, y se generaban tensiones y recelos hasta que la comunidad, por consenso, determinaba quién era el agraciado, y había perdedores que no superaban el trance y se daban al alcohol o se dedicaban a ir por los pueblos para exudar su resentimiento profetizando calamidades, como pueblerinos pregoneros del Apocalipsis.

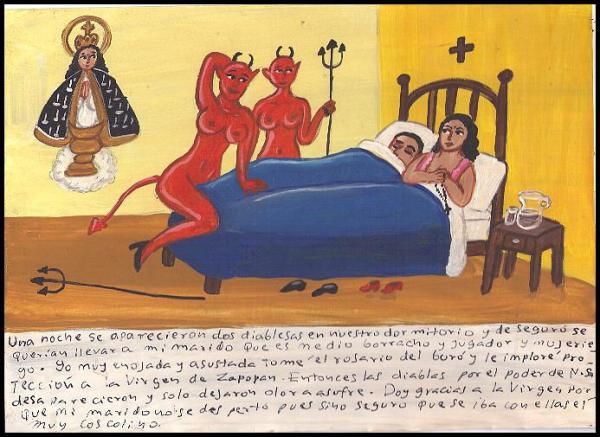

Durante los años de la Transición acompañaba a mi padre y a sus amigos en excursiones etnográficas por esos pueblos serranos de carreteras con curvas de Scalextric. En aquellos reductos celtibéricos, entre el desdén de curas y médicos, santos con cara de daguerrotipo sanaban en unas casas que parecían criptas de santería atiborradas de fotos y exvotos dejados por los fieles. Los enfermos pedían la vez en las salas de estar lo mismo que pedían número en los ambulatorios. Había gente que relataba los milagros con cadencia de pliego de cordel y gente que decía que meterse a santo era como meterse a torero, una forma de huir de la miseria. Alrededor de sus viviendas, florecían negocios de milagrería que vendían garrafas de agua y chucherías bendecidas para que los niños no sufrieran calenturas y saliesen espabilados en la escuela, y también vendían fotografías que daban yuyu y debían aplicarse en las plantas de los pies, y si entraba calorcillo y daba cosquilleo eran síntomas de sanación. En los cementerios, las tumbas de los santos más famosos estaban protegidas por rejas para evitar ser reducidas a añicos por llevarse trocitos de mármol, como reliquias de los Santos Lugares. Había tal acumulación de flores que exhalaban un perfume fresco y putrefacto, porque los devotos peregrinaban al camposanto como los seguidores de Elvis Presley peregrinan a Graceland, en Memphis.

El año del golpe de Tejero murió mi abuelo Emilio, y el tiempo quiero medirlo como si multiplicase por dos “Volver”, el tango de Gardel. Fue un abril de naranjos florecidos. Falleció durmiendo y, cuando por la mañana llegó Bartolo, el practicante de la Casa de Socorro de rostro hortelano y manos de carpintero, derramó lágrimas sobre su amigo mientras con una jeringa de vidrio le inyectaba una solución de formol para conservar el cadáver. El velatorio fue en el domicilio, que se llenó en un pispás de sillas de tijera alquiladas, rezos y conversaciones. Una procesión de personas dio el pésame durante un día y una noche mientras las habitaciones se adensaban de humo de tabaco y del perfume negro de una cafetera que no dejó de funcionar. El café ahuyentó el sueño y favoreció una vigilia de palabras y memoria.

El mismo día del entierro mi madre me mandó a dormir a casa de mi abuela, para no dejarla sola. Había pernoctado bastantes veces con mi hermano en el sofá cama de la sala de estar, lo que para nosotros constituía una aventura. Cuando me dispuse a abrir el mueble, mi abuela me condujo al dormitorio y me dijo, señalando la cama de mi abuelo:

—Hemos cambiado las sábanas. Puedes dormir ahí.

Lo hice. Y la noche fue un Macondo a los ojos de un niño.

La generación de mi abuelo fue la de los hijos de los soldados que combatieron en las últimas colonias de ultramar, guardaron objetos traídos del Caribe y contaron historias oídas allí. Los hombres de la generación de mi abuelo usaban sombrero, vestían guayabera en verano y se daban aire con abanico y paipay, canturreaban habaneras de zarzuelas, tenían unos modos educados y en demostración de una íntima amistad paseaban cogidos del brazo, en un demorado disfrute de la vida, como en las canciones de María Dolores Pradera.

Cuando él murió quedó vacía una silla en la sombrerería Cámara. Aquel negocio donde tertuliaban los vivos con la memoria de los muertos ya no existe, y el edificio que lo albergó es hoy un solar. Aún guardo en un armario un capirucho con mi nombre escrito en lápiz con caligrafía inglesa, algo que admiro, como suele sucedernos a quienes creemos tener mala letra.

Me gusta tertuliar con amigos y personas interesantes y no malbaratar mi tiempo con quien no lo merece. Cada vez soy menos dado a la nostalgia, pero más a una frase de Paul Auster, «la memoria es el espacio donde una cosa ocurre por segunda vez», porque es la argamasa del material literario. Cuando en primavera vuelva a Madrid, pienso darme un gustazo y hacer algo que siempre he deseado: ir a una sombrerería clásica.

Quiero lucir el sombrero que llevaba García Márquez: un panamá.

Precioso artículo, lo he leído lentamente para saborearlo bien mientras te lleva de un lado a otro del Realismo Mágico. Excelentes las referencias y autores.

Sólo una cosa, el Panamá (por si acaso) son sombreros de paja toquilla que se hacen en Ecuador y se conocieron mundialmente cuando se inauguró en Canal de Panamá, erróneamente se quedaron como “Panamá hat”. Como soy guayaquileña-catalana, lo sé.

Saludos