Cuando Max Aub regresó a España en agosto de 1969, tras 30 años de exilio, volvió a Valencia. Solía decir que era valenciano —a pesar de sus otras tres nacionalidades: francesa y alemana por herencia paterna y mexicana por obligación y, encima, habiendo nacido en París— porque “uno es de donde ha hecho el bachillerato” y él lo hizo en el Instituto Luis Vives de la capital del Turia, donde su familia se había instalado en 1914.

Aquel verano, el autor de El laberinto mágico había roto su propia promesa de no pisar tierra española mientras Franco siguiera vivo. No obstante, lo hizo porque estaba preparando un libro sobre el cineasta Luis Buñuel y quería ver los escenarios de aquella España por la que había luchado y que ya no existía. Armado con un bloc de notas, un magnetófono y una cámara Super-8, pasaría también por Barcelona, Zaragoza, Madrid y Toledo. En 1971, un año antes de su muerte, se publicó en México su última obra maestra, La gallina ciega, donde dejó escrito lo siguiente sobre su regreso a la ciudad de su adolescencia: “Aquí, en el cementerio civil en un nicho con el altorrelieve de mármol blanco tallado muy modern style se lee “Vicente Blasco Ibáñez” y sus fechas (creo). Nada más. Bastante abandonado. Pequeña. Un nicho. Nada […] Lo que importa, lo que me impresiona, es esa triste placa de mármol, más o menos solitaria, de Blasco, ahí en el cementerio civil, escondida. Lo triste es esto: esa placa de mármol de un estilo pasado de moda, abandonada, cerca del suelo, con los restos de medio siglo de su ciudad”.

El cuerpo de Blasco, saliendo desde su villa “Fontana Rosa” en Menton (Francia), la mañana del 29 de enero de 1928.

Y ahí sigue. Los restos de Vicente Blasco Ibáñez, el escritor valenciano más importante desde Ausiàs March y Joanot Martorell, descansan en un nicho provisional tan anodino como vulgar desde finales de 1936. Fueron trasladados allí ante el temor de que el féretro del novelista —que desde el 5 de noviembre de 1935 estaba en la sala de concejales del cementerio— fuera profanado. Seis meses antes, el escultor Mariano Benlliure había entregado oficialmente al Ayuntamiento el sarcófago de mármol de Carrara y latón que la Corporación le había encargado y que esperaba a que el resto del mausoleo definitivo se terminara de construir. La primera piedra del monumento funerario se había colocado el 28 de enero de 1935, justo siete años después de la muerte del escritor en su casa de Menton (Francia) y del que este domingo, también 28 de enero, se cumplen 90 años.

Ya es un lugar común el asegurar que la vida de Vicente Blasco Ibáñez fue tan intensa como sus novelas, aunque ni él mismo pudo esperar que su muerte y su sepelio también lo fueran. El escritor —como tantos otros valencianos ilustres— abandonó su tierra natal para instalarse en la Costa Azul francesa en 1921. Fue allí, en Fontana Rosa (la villa francesa tenía el mismo nombre que su chalet de la Malvarrosa) donde una neumonía acabó con él un día antes de cumplir los 61 años. A partir de ahí, don Vicente iniciaría su última peripecia que, casi un siglo después, no ha terminado todavía.

A finales de los años 20 y principios de los 30, en los ambientes políticos republicanos de la España de entonces, existía el consenso general sobre quién sería el primer presidente de la hipotética y deseadísima república: Vicente Blasco Ibáñez, sin discusión. Ante el prestigio del novelista, otros nombres como Niceto Alcalá-Zamora o Manuel Azaña no hubieran tenido la más mínima posibilidad, pero la muerte de Blasco les dejó el camino libre. El escritor, en su testamento, había indicado que quería ser enterrado en Valencia, pero que tal cosa no fuera llevada a cabo hasta que en España hubiera un régimen republicano. Cuando el 14 de abril de 1931, por fin, se produjo el cambio político, el último deseo de Blasco Ibáñez podía hacerse realidad. Y aunque la cosa empezó bien, la Historia tenía preparados unos cuantos sarcasmos que terminarían con una tumba anodina ocupada y un sarcófago digno de una ilustre personalidad vacío. Pero, vayamos por partes.

El paso del cortejo fúnebre de Blasco por la ribera del Turia, junto al Puente de la Trinidad de Valencia el 29 de octubre de 1933.

El Ayuntamiento valenciano, en manos de las nuevas autoridades republicanas, pidió al Gobierno —ya a finales de 1931— que iniciara los trámites para que los restos de Blasco fueran trasladados a la capital del Turia. Sin embargo, la legislación de la época establecía que las exhumaciones no podían ejecutarse hasta pasados cinco años del fallecimiento. Así pues, había que esperar hasta 1933 para hacer cumplir la última voluntad del novelista. Cuando se pudo abrir la tumba francesa, la Valencia republicana le iba a dar a Blasco el mayor homenaje que se recuerda para alguno de sus hijos. Eso sí, un hijo ya muerto porque tan grande fue el boato que se le brindó a Blasco de huesos presente como el desprecio que padeció por sus vecinos cuando estaba vivito y coleando. Y es que, como decía —y con toda la razón— el ex ministro Alfredo Pérez Rubalcaba, España es un país donde se entierra muy bien. Demasiado bien, añadiría yo, para lo mal que nos tratamos los vivos.

En todo caso, el 29 de octubre de 1933, proveniente de Niza, el acorazado Jaime I, escoltado por una escuadra de la Armada Francesa atracaba en el puerto de Valencia sobre las diez de la mañana. Allí aguardaban las autoridades españolas para recibir los restos de Blasco Ibáñez. Y estaban todas: el presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora; el del Consejo de Ministros, Alejandro Lerroux y el de la Generalitat Catalana, Francesc Macià. También los ministros de la Guerra, Marina, Hacienda, Justicia e Industria y más de una docena de embajadores, entre ellos, los de Francia y Estados Unidos. Las crónicas de la época hablan que una multitud de 300.000 personas llegadas de toda España (la Valencia de entonces apenas superaba las 400.000) abarrotaba las calles por donde el ataúd de caoba era portado a hombros de 22 militantes del PURA (el Partido de Unión Republicana Autonomista, fundado por el propio Blasco en 1908 y al que pertenecía el entonces alcalde, Vicente Lambies). En el herraje de oro en forma de libro que adornaba la caja podía leerse el título de una de sus novelas que venía pintiparado para la ocasión: Los muertos mandan. El féretro, después de múltiples homenajes, fue expuesto en la Lonja durante un mes hasta que fue instalado en la Sala de Concejales del Cementerio Municipal mientras se construía el mausoleo, como ya se ha dicho anteriormente y Mariano Benlliure se aplicó con el sarcófago, que terminó en dos meses a pesar de sus venerables 71 años. Todo parecía ir bien. Por una vez, un hijo ilustre de Valencia había recibido —aunque tarde— el funeral de Estado que merecía y su memoria iba a ser tratada como correspondía a un titán de su envergadura con un monumento digno de su trayectoria. Y como tantas otras veces en la Historia de España —y me van a permitir el exabrupto, pero es que no se me ocurre nada mejor— todo se jodió.

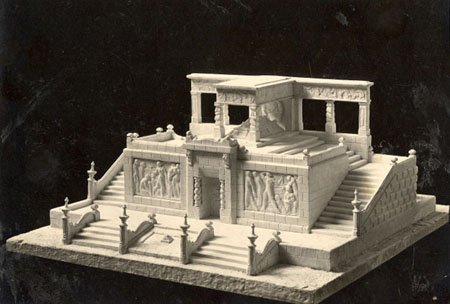

Maqueta del mausoleo de Blasco obra del arquitecto Javier Goerlich cuyas obras se empezaron y se demolieron por orden del Ayuntamiento franquista.

Guerra civil y dictadura. Historia tristemente sabida. El franquismo se esmeró en aniquilar a sus enemigos. A los vivos y también a los muertos. El vehemente republicanismo de Blasco Ibáñez le iba a costar una damnatio memoriae en toda regla. Su nombre fue borrado de todas partes y sus obras, prohibidas. En mi tradición bibliófila familiar destaca el episodio en el que mi abuelo paterno, Paco, quemó las novelas de Blasco que poseía por consejo de un hermano suyo, temeroso de que algún vecino las viera por accidente y pudiera denunciarle. Aquellos volúmenes de la editorial Prometeo (fundada por el mismo Blasco) ardieron una madrugada fría en un descampado cercano a la Malvarrosa y lo hicieron poco a poco, para que su luz infame no llamara la atención en una negra noche de la negra tiranía. No creo que fuera el único. A finales de los 70, unos tomos con las obras completas de Blasco Ibáñez fueron editadas y, gracias al impulso de la serie de TVE Cañas y barro de TVE (1978) los españoles redescubrieron al escritor. Mi padre, entonces, compró para mi abuelo aquellos tomos para reemplazar a los quemados. Y en ellos leí yo lo que de Blasco he leído. Esas obras completas, aún hoy, pueden encontrarse en casi todos los hogares valencianos. Que se hayan leído es otro asunto. Pero estar, están.

Pero volvamos a los años 30. El arquitecto valenciano Javier Goerlich Lleó había diseñado un mausoleo de una planta rectangular lobulada en cuyo centro se situaría el sarcófago, enmarcado por cuatro columnas como si fuera un baldaquino. En la parte superior se abriría una claraboya desde donde se podría contemplar la efigie yaciente en metal de Blasco, mientras que en las paredes laterales habría mosaicos con escenas de sus novelas. La Guerra Civil paralizó los trabajos y, tras la derrota de la República, el primer Ayuntamiento franquista dirigido por Joaquín Manglano, (barón de Cárcer y tío materno del que sería director del CESID entre 1983 y 1995, Emilio Alonso Manglano) ordenó que lo poco que se había construido del mausoleo fuera derruido y que el material aprovechable se reciclara —como así se hizo— para construir un nuevo muro perimetral del camposanto.

Blasco estaba en su nicho provisional, pero aún quedaba otro problema: el sarcófago de Benlliure. Era propiedad del Ayuntamiento, cuyos responsables no tenían la más mínima intención de destinarlo a su uso original. En 1946, después de más de una década en un almacén, la Corporación lo cedió al Museo de Bellas Artes San Pío V —que es la segunda pinacoteca española, tras el Museo del Prado, por cierto— y allí siguió acumulando polvo y olvido hasta que, en el año 2000, una exposición dedicada a Mariano Benlliure y Joaquín Sorolla hizo que la pieza acabara en el claustro del Convento del Carme, un antiguo monasterio reconvertido en museo. Era la primera vez que se podía apreciar de cerca la obra y, ya entonces, se empezó a hablar de un emplazamiento definitivo para el sarcófago. No obstante, aquella nueva situación provisional ha durado la friolera de 17 años. El pasado 13 de febrero, el sarcófago fue desmontado y trasladado de nuevo al Museo de Bellas Artes donde —dado que en 2017 se celebró el Año Blasco Ibáñez por parte de la Generalitat Valenciana— le esperaba una nueva instalación provisional que, al pasar a definitiva, no ha sido del agrado ni de los herederos de Mariano Benlliure ni de los miembros de la Fundación del escritor ni de la Asociación de Estudios Blasco Ibáñez. Especialmente los primeros han criticado que el sarcófago vaya a parar a un “patio de luces”, dado que no fue concebido para estar a la intemperie. Por otra parte, el Consell Valencià de Cultura lleva años pidiendo que los restos de Blasco se saquen del nicho provisional y se depositen en el sarcófago de Benlliure y que éste, a su vez, se coloque en un lugar digno de la trayectoria y la importancia del escritor valenciano más universal.

La tumba de Blasco Ibáñez en su nicho provisional en la Sección Civil del Cementerio General de Valencia.

No me atrevo, siquiera, a intentar aventurar cómo acabará esto. 2017 —coincidiendo con el 150 aniversario de su nacimiento— fue declarado por la Generalitat Valenciana como el Año Blasco Ibáñez, pero como explica mi colega Carlos Aimeur en la revista Valencia Plaza, a “excepción hecha de la digitalización de su obra por parte de la Biblioteca Valenciana, y de los inevitables y encomiables trabajos universitarios, el legado del novelista se mueve entre el conocimiento epidérmico de su figura y la desvirtuación. Convertido en poco más que un fenómeno local, la puesta en marcha del Año Blasco ha sido vista por algunos como una nueva ocasión perdida de reivindicar la dimensión internacional del escritor”. No le falta razón. La talla inmensa que Blasco Ibáñez alcanzó en vida no se corresponde con la odisea que le esperaba a su legado (y a sus restos) tras su muerte. Blasco ha tenido la curiosa habilidad de exasperar a la derecha y la izquierda. La primera no consigue digerir su feroz anticlericalismo y la segunda no puede perdonarle que se hiciera rico y famoso y que despreciara con saña a los nacionalismos que ya en su época contaminaban el discurso progresista. Supongo que, por ese motivo, ha sido tan ninguneado durante tanto tiempo; tanto vivo como muerto. Por ello, casi un siglo después de su muerte, una de sus frases cobra mucho más sentido: “El valor del tiempo está en relación con las facultades del que observa. Los días de viaje de algunos valen más que los años de otros”. Pues eso.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: