Un grupo de niños queda varado en una isla desierta tras un accidente de avión. Sin ningún adulto que les guie, los chicos tratarán de organizar su propia sociedad, pero sólo lograrán sacar a flote sus más abyectos instintos. El Señor de las Moscas es una perturbadora fábula moral acerca de la condición humana en su estado más primitivo.

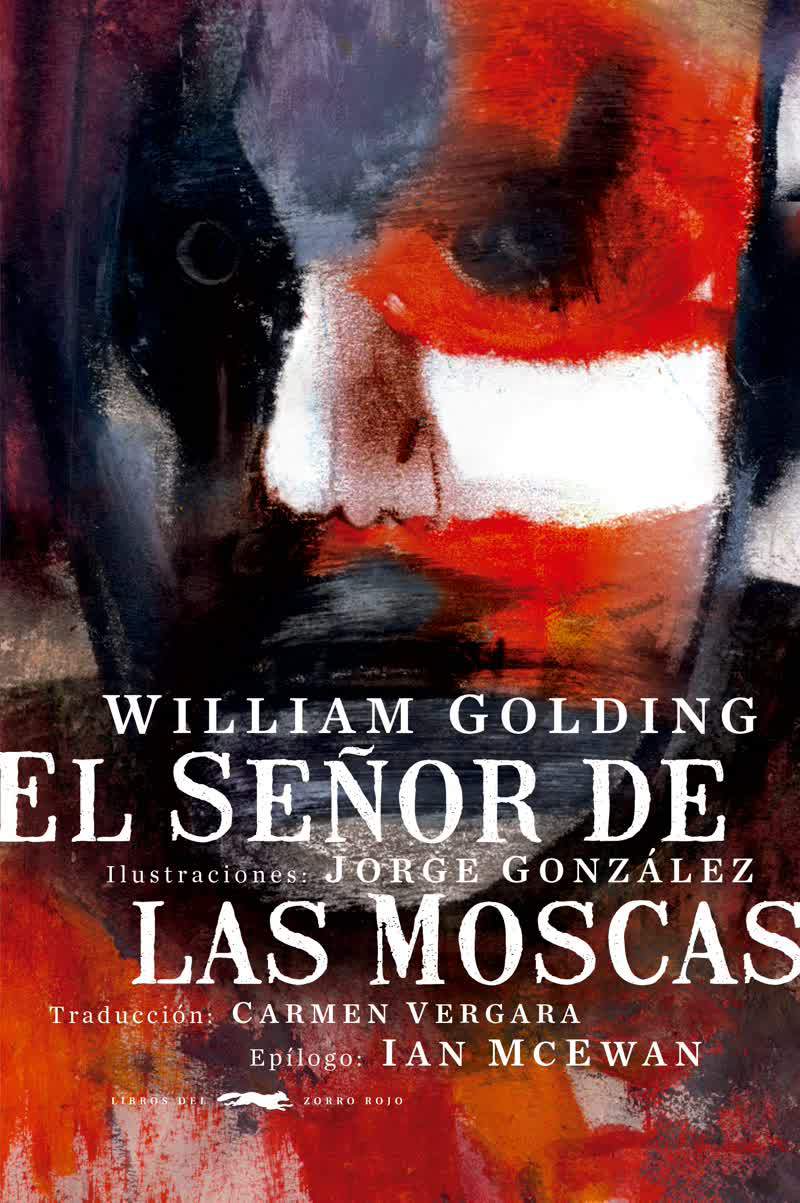

Libros del Zorro Rojo recupera este clásico de la literatura universal con traducción de Martín Schifino, ilustraciones de Jorge González y epílogo de Ian McEwan. Una joya de coleccionista.

En Zenda reproducimos las primeras páginas y algunas ilustraciones de El Señor de las Moscas (Libros del Zorro Rojo).

***

I . EL SONIDO DE LA CARACOLA

El niño rubio bajó los últimos metros de rocas y se dirigió a la laguna costera. Aunque se había quitado el suéter del colegio y lo arrastraba con una mano, tenía la camisa adherida al cuerpo y el pelo pegado a la frente. A su alrededor, la gran hendidura abierta en la selva era un baño de vapor. Empezaba a abrirse paso entre las enredaderas y los troncos partidos cuando un pájaro, una aparición roja y amarilla, levantó el vuelo y soltó un chillido de bruja; a esa llamada respondió otra como si fuese su eco:

Al borde de la hendidura se agitó la maleza y repiquetearon numerosas gotas de lluvia.

—Espera —decía la voz—. Estoy atascado.

El rubio se detuvo y se subió los calcetines con un gesto tan automático que por un momento pareció transformar la selva en las afueras de Londres.

La voz volvió a hablar.

—Casi no puedo moverme por estas enredaderas.

El dueño de la voz salió de espaldas de entre la maleza, y las ramas arañaron su anorak grasiento. El dorso desnudo y regordete de sus rodillas estaba raspado y lleno de espinas. Se inclinó, se quitó con cuidado las espinas y se dio vuelta. Era más bajo que el rubio y muy gordo. Avanzó unos pasos buscando un punto de apoyo seguro y levantó la vista detrás de sus lentes gruesos.

—¿Dónde está el señor del megáfono?

El rubio hizo un gesto negativo con la cabeza.

—Estamos en una isla. En fi n, me parece que es una isla. Allá en el mar hay un arrecife. A lo mejor no hay adultos en ninguna parte.

El gordito pareció asombrado.

—Estaba el piloto. Pero no iba en la cabina de pasajeros, iba en la de delante.

El rubio oteaba el arrecife con los ojos entrecerrados.

—Los demás niños… —prosiguió el gordito—. Algunos habrán escapado. Seguro que sí, ¿no?

Con la mayor naturalidad posible, el rubio puso rumbo hacia el agua. Buscaba parecer distraído, no abiertamente indiferente, pero el gordito se apresuró a seguirlo.

—¿No hay ningún adulto?

—Creo que no.

El rubio lo dijo con solemnidad, pero luego lo sobrecogió el placer de un deseo cumplido. Hizo la vertical en medio de la hendidura y le sonrió al gordito que se había volteado.

—¡Ningún adulto!

El gordito se quedó pensando.

—El piloto.

El rubio bajó las piernas y se sentó en la tierra humeante.

—Debió de marcharse después de soltarnos. Aquí no podía aterrizar, no en un avión con ruedas.

—¡Nos han atacado!

—Seguro que vuelve.

El gordito negó con la cabeza.

—Cuando caíamos miré por una de las ventanillas. Vi la otra parte del avión. Estaba en llamas.

Miró el interior de la hendidura.

—Y todo esto lo hizo la cabina.

El rubio extendió una mano y tocó la punta astillada de un tronco. Por un momento pareció interesado.

—¿Y qué pasó? —preguntó—. ¿Dónde fue a parar?

—La tormenta la arrastró al mar. Era muy peligroso con todos los troncos que se caían. Seguro que quedaban algunos niños dentro.

Dudó un momento; luego continuó:

—¿Cómo te llamas?

—Ralph.

El gordito esperaba que el otro le preguntara su nombre, pero la oferta de amistad no apareció; el rubio, llamado Ralph, sonrió vagamente, se levantó y empezó a caminar una vez más hacia la laguna. El gordito le siguió el paso con seguridad.

—Supongo que habrá muchos más niños por ahí. No has visto a nadie más, ¿no?

Ralph negó con la cabeza y apretó el paso. Luego tropezó con una rama y cayó ruidosamente de bruces al suelo.

El gordito paró a su lado, con la respiración agitada.

—Mi tía me dijo que no corriera —explicó—, por el asma.

—¿Asma?

—Eso mismo. Me quedo sin aliento. Yo era el único del colegio con asma —dijo el gordito con un toque de orgullo—. Y uso lentes desde los tres años.

Se los quitó y se los mostró a Ralph, parpadeando y sonriendo, para luego frotarlos en su anorak mugriento. Una expresión de dolor y concentración interior alteró las líneas pálidas de su cara. Se enjugó el sudor de las mejillas y se colocó rápidamente los lentes sobre la nariz.

—Esas frutas…

Echó un vistazo a la hendidura.

—Me parece que las frutas…

Con los lentes puestos, se apartó de Ralph y se acuclilló entre la maleza enmarañada.

—Salgo en un minuto…

Ralph se desenredó con cuidado y se escabulló entre las ramas. En pocos segundos los resoplidos del gordito quedaron atrás, y él avanzó deprisa hacia la pantalla que aún lo separaba de la laguna. Pasó sobre un tronco partido y salió de la selva.

La costa rebosaba de palmeras que se recortaban erguidas o inclinadas contra la luz del sol, y sus penachos verdes se alzaban unos treinta metros. El suelo era un banco de arena cubierto de hierba áspera, removido aquí y allí por los levantamientos de los árboles caídos, en los que había cocos podridos y retoños de palmeras. Detrás estaban la oscuridad de la selva propiamente dicha y la hendidura. Ralph se detuvo, apoyó una mano en un tronco gris y entrecerró los ojos delante del agua reluciente. A lo lejos, quizá a un kilómetro y medio de distancia, la espuma blanca cruzaba un arrecife de coral y, más allá, el mar abierto era azul oscuro. Dentro del arco irregular de coral, la laguna se hallaba quieta como un lago de montaña, con muchos matices de azul y verde y violeta sombreados. La playa que separaba el terraplén de palmeras y la orilla era una franja delgada, al parecer interminable: a la izquierda de Ralph, el paisaje de palmeras, playa y agua se perdía de vista. Y en todas partes, casi visible, estaba el calor.

Bajó de un salto el terraplén. La arena le cubrió los zapatos negros y el calor lo avasalló. Cobró conciencia del peso de su ropa, se quitó los zapatos pateando el aire y se arrancó de un tirón los calcetines con ligas. Luego subió al terraplén, se quitó la camisa y se quedó entre los cocos parecidos a calaveras, mientras la sombra de las palmeras y de la selva le acariciaba la piel. Se desabrochó la hebilla labrada del cinturón, se arrancó el pantalón y los calzoncillos y se quedó de pie desnudo, mirando la playa y el agua deslumbrantes.

Tenía edad suficiente, doce años y unos meses, para haber perdido el vientre pronunciado de la infancia, pero no era aún un adolescente desgarbado. Ya se veía que de mayor podía dedicarse al boxeo, habida cuenta de la anchura y el volumen de sus hombros, pero la delicadeza de su boca y de sus ojos no presagiaba un matón. Dio unas palmaditas al tronco de palmera y, obligado a creer por fi n en la realidad de la isla, volvió a reír con alegría y a saltar y a hacer la vertical. Se puso ágilmente en pie, bajó de un salto a la playa, se arrodilló y se echó dos brazadas de arena contra el pecho. Luego se sentó a observar el agua, con los ojos relucientes de entusiasmo.

—Ralph…

El gordito bajó del terraplén y se sentó con cautela, sirviéndose del borde como asiento.

—Disculpa que tardara tanto. Esas frutas…

Limpió los lentes y se los colocó sobre el botón de la nariz. La montura le había dejado una «V» honda y rosada en el puente. Echó una mirada de apreciación al cuerpo dorado de Ralph y luego miró su propia ropa. Puso una mano sobre el cierre que bajaba por su pecho.

—Mi tía…

Luego abrió el cierre de un tirón y se quitó el anorak por encima de la cabeza.

—¡Ya está!

Ralph lo miró de reojo sin decir nada.

—Supongo que necesitamos averiguar los nombres de todos —dijo el gordo— y hacer una lista. Tendríamos que convocar una reunión.

Ralph no se dio por aludido, así que el gordito se vio obligado a continuar.

—No me importa cómo me llamen —dijo en tono confidencial—, con tal que no me digan como me llamaban en el colegio.

Ralph mostró un ligero interés.

—¿Y cómo te decían?

El gordito miró por encima del hombro y luego se inclinó hacia Ralph. Dijo en un susurro:

—Piggy.

Ralph soltó una carcajada. Se levantó de un salto.

—¡Piggy! ¡Piggy!

—¡Por favor, Ralph!

Piggy unió las manos con aprensión.

—Dije que no quería que…

—¡Piggy! ¡Piggy!

Ralph salió bailando al aire caliente de la playa y enseguida volvió imitando un avión de caza, con las alas echadas hacia atrás, y ametralló a Piggy.

[…]

—————————————

Autor: William Golding. Título: El Señor de las Moscas. Traducción: Martín Schifino. Ilustrador: Jorge González. Editorial: Libros del Zorro Rojo. Venta: Todos tus libros, Fnac y Casa del Libro.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: