El síndrome Kandinsky (ediciones Trea) es uno de los relatos del libro El sistema métrico del alma, de Fernando Villamía Ugarte, que Zenda publica completo. El autor, cuyo mundo narrativo se alza sobre un culto a las anomalías que hacen vibrar secretamente la vida cotidiana, es catedrático de Instituto de Lengua y Literatura Españolas, y ha escrito las novelas Judith y Holofernes (Premio Felipe Trigo, 2008), El cuento de la vida (Premio de Novela Ciudad de Badajoz, 2015). En el ámbito del relato ha obtenido los premios Hucha de Oro (2002), Gabriel Miró (2008), Premio Internacional de Cuentos Max Aub (2013), Premio Internacional de Relato Corto Encarna León (2013), Premio Tierra de Monegros (2014), Premio de Relatos Antonio Segado del Olmo-Villa de Mazarrón (2015) y Premio Internacional de Relato Fernández Lema (2018), entre otros.

El síndrome Kandinsky

Hoy he abierto un poco las persianas. Precisamente hoy, que se cumplía un año exacto de mi negativa a abrirlas, me he visto impelido a subirlas un poco. Sin duda, debo atribuirlo a la turbación en que me ha sumido la llamada telefónica de esta noche. Una voz desmayada y, por momentos, temblorosa me ha comunicado que Aurora ha recaído de su enfermedad —cáncer— y se encuentra en casa abatida y sola. De inmediato, he decidido acudir en su apoyo y, si es posible, en su ayuda. Y, al colgar, me he dado cuenta de que mi cuerpo perdía la docilidad que siempre había mostrado, resbalaba perezosamente hacia la molicie y propendía con facilidad al quebranto. Me he sentido acosado por una fatiga general y una indolencia inexplicable, y me costaba respirar. Por eso he decidido subir un poco las persianas.

Pero el edificio seguía ahí.

Cuando adquirí el piso, enfrente solo había un solar. En su misma desnudez parecía inofensivo. Un recinto vallado de malas hierbas y escombros, a los que el sol de la mañana arrancaba repentinos fulgores y extrañas reverberaciones. A la hora del crepúsculo, en cambio, la luz adquiría un color de melocotón que hacía mágico el paisaje y, tocado por esa luz, el solar cobraba una cualidad irreal y parecía quedar colgado de una iluminación de sueño. Entonces me encantaba contemplarlo. Pero, desde que en su lugar han levantado el nuevo edificio, vivo con las persianas permanentemente bajadas. También he puesto el piso en venta. No lo puedo soportar.

Es obra de un arquitecto célebre, de proyectos colosales y bárbaros emolumentos, y la gente del barrio se siente orgullosa de contar con él. Yo, no. Días atrás, alguien lanzó una piedra contra uno de los cubos de colores que lo integran. Aunque la piedra era de grandes dimensiones, solo causó pequeños desperfectos: apenas una abolladura y algún descascarillado. Todos los periódicos se ocuparon del incidente y lo desaprobaron con vehemencia. Y mis vecinos se mostraron enfadadísimos con lo que llamaban «el atentado». Lo consideraron un ultraje a la estética, una especie de acto iconoclasta. Debo decir que yo me alegré.

Se trata de un centro deportivo. Desde que lo levantaron, esa zona del barrio ha cambiado. A disfrutar de él viene gente de toda la ciudad, y aparcar en la calle a ciertas horas resulta difícil. La gente elogia sus instalaciones y su belleza. Yo no puedo decir lo mismo. Desde que empezaron a edificarlo presentí este intenso malestar. Al principio, solo se trataba de las molestias de toda construcción. Los ruidos constantes, las voces de los obreros, los rugidos de las máquinas y la tenacidad del polvo día tras día. Una constante perturbación. Pero la hubiera soportado de no ser por el acabado final. Cuando vi los juegos geométricos a que se había entregado el arquitecto, el diseño extravagante y los cubos de colores vivos, supe que no lo iba a resistir. El mismo día de la inauguración puse mi piso en venta. Y desde ese mismo día, vivo con las persianas cerradas. Ya hace un año, como digo.

Por eso recibí en una penumbra poco hospitalaria la oscura noticia de la recaída de Aurora. Hacía algo más de tres años que le habían descubierto un cáncer de mama. Y de inmediato la sometieron a la ferocidad terapéutica. Le instalaron un port-a-cath, un dispositivo de administración venoso que facilitara la quimioterapia. Sufrió en la intervención. Se le infectó la herida de la vía y sufrió con la infección. Empezaron a tratarla, y siguió sufriendo. Pasaban las horas, los días y los meses; lo único que no pasaba era el sufrimiento. Le salieron llagas en la boca; la comida le sabía a desaliento y cada parte de su cuerpo protestaba con dolor. Pero aguantó. Después se le cayó el pelo, se quedó casi sin cejas ni pestañas, y empezó a ponerse pañuelos de colores muy alegres. Se quedó tan delgada que le quedaban grandes los vestidos y los ojos. Pero siguió aguantando. Y muy pronto fue capaz de viajar, de reír y de vivir como si nada hubiera pasado. Tenía mucha fuerza Aurora. Me llamó para darme la maravillosa noticia de su curación. Y me dijo que se sentía más viva que nunca. Más viva que nunca, repitió. Su voz en el teléfono sonaba a resurrección. Y ahora, de pronto, llegaba en otra voz la noticia de su recaída.

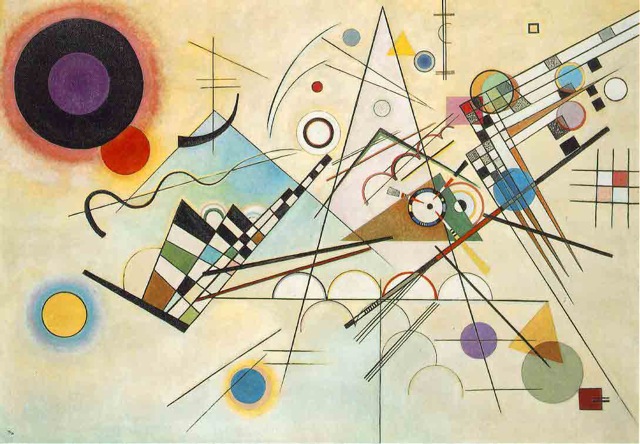

Hace cuarenta años que conozco a Aurora. Nos enamoramos a los dieciséis. Nos enamoramos con el furor y la inocencia que solo es posible a esa edad. Supe que la quería el día que faltamos a clase solo por el placer de escaparnos juntos. Recuerdo la decisión en la puerta del colegio, los nervios iniciales, la feraz alegría de cogernos de la mano y correr lejos de la rutinaria vida escolar. De pronto, no sabíamos qué hacer con nuestro propio entusiasmo y, para combatir el frío, nos metimos en una galería de arte. Había una exposición de Kandinsky. Recorrimos los cuadros temblando de felicidad, como si la contemplación compartida los invistiera de la presencia de Aurora y los barnizara con el amor que tiritaba en nuestras manos unidas. Fue algo mágico, una experiencia única. Creo que nunca olvidaré el percance que vivieron mis manos cuando tomé a Aurora por la cintura ante la Composición VIII. Y estoy seguro de que siempre llevaré en la memoria el olor que salía de su cuerpo, un olor fresco a juventud y a verdad. Me emborrachaba aquel olor. ¡Qué delicia aquellos años en que para emborracharse bastaba con vivir!

Tardaría mucho tiempo en descubrir la teoría de la sinestesia de Kandinsky. Pero la comprendí de inmediato porque la había vivido. Años después de aquella primera exposición, me bastaba ver uno de sus cuadros para recuperar de inmediato el dulce olor de Aurora, el delicado tacto de su piel; para volver a sentir el corazón encendido y la sangre circulándome al revés, como aquella primera vez. Los cuadros de Kandinsky eran la contraseña secreta que me permitía acceder al recuerdo perfumado de Aurora, a su cálida evocación.

Estuvimos saliendo algún tiempo. En la facultad nos llamaban los intermitentes porque nuestra relación se encendía y se apagaba con demasiada frecuencia. Salíamos y dejábamos de salir unas siete veces al trimestre. No éramos novios, porque entonces la institución del noviazgo y la palabra misma tenían una impronta revenida y arcaica que todos desechábamos. Se decía «salen» o «salen juntos», expresiones que, en su misma imprecisión, parecían soslayar el compromiso. Nuestro amor estuvo atormentado por el sexo. No sabíamos separar el deseo del miedo. Nos besábamos hasta el ahogo y yo le acariciaba el pecho hasta la extenuación. Y nuestros cuerpos pedían más. Y justo entonces, cuando una lujuria flamígera nos incendiaba por dentro, se levantaba, enorme y monstruoso, el miedo. «Para, para. No, eso no». Y todo se venía abajo, y no quedaba sitio más que para una vasta resignación.

Al cabo de un año y tres meses tuvimos que dejar de salir para preservar nuestro amor. Yo creo que no estábamos preparados para un amor tan grande, para tanta pasión y tanto desconsuelo. Si hubiéramos continuado juntos, lo habríamos destruido. De algún modo oscuro que escapa a mi comprensión, ambos supimos que solo lo conservaríamos dejándolo suspendido en el tibio ámbar del pasado. Y así ha sido. Nunca hemos perdido del todo el contacto. A veces, hemos pasado años sin vernos, pero antes o después nos hemos reencontrado. Y en cada ocasión, estoy seguro de que ambos hemos sentido en el fondo del corazón los posos tibios de aquel amor, los rescoldos de aquel fulgor que incendió nuestras vidas. Cierto es que los primeros reencuentros fueron los más fogosos. Recuerdo una de las primeras ocasiones en que nos volvimos a ver. Aurora había tenido ya varios novios, y había abolido de una vez para siempre el miedo a lo sexual. También yo había conocido a bastantes chicas, aunque mis relaciones con lo sexual seguían resultando un tanto agónicas. Estuvimos charlando toda la tarde y buena parte de la noche, tomamos algunas copas, y me acercó a casa en su coche. Antes de despedirnos del todo estuvimos besándonos concienzudamente durante veinte o treinta minutos. ¡Cómo besaba Aurora! ¡Cómo había aprendido! Nada quedaba en su boca de aquella cautela antigua, de aquella sombría sensación de quedarse en el umbral de un sueño. Ahora se daba toda, se entregaba por completo, y besarse era como inventar de nuevo la vida. Yo creo que aquella noche aprendí a besar de verdad. Que fue Aurora quien me enseñó a hacerlo.

Luego, cuando ya nos instalamos en vidas sentimentales más estables, comprendimos que no debíamos soplar en los rescoldos de aquel amor, que no podíamos permitirnos reavivar el fuego porque nos quemaríamos y nos destruiríamos y destruiríamos a los que amábamos. Pero siempre, siempre quedaba tiritando en nuestros reencuentros la insinuada presencia de una oscura fuerza espiritual, las delicadas esquirlas de aquel ardor que abrasó nuestros dieciséis años. Quizá el amor se hubiera disuelto ahora en cariño, o en alguna forma más apacible de pasión; pero ahí estaba.

Desde aquel día de la exposición, Aurora y Kandinsky han sido presencias intermitentes, pero constantes, en mi vida. Si la relación con Aurora se ha ido serenando a lo largo del tiempo, mi contacto con Kandinsky, en cambio, se ha enrarecido. Hasta hace poco, acudía a todas las exposiciones en que figuraba, visitaba con asiduidad sus cuadros en el Museo Thyssen, y mi propia casa estaba llena de reproducciones de sus pinturas. En sus obras tiritaba el fulgurante recuerdo de Aurora, y contemplarlas suponía un doble disfrute. Encendía la memoria de Aurora y de mi dicha, y desataba una inmensa complacencia intelectual. Kandinsky había pasado a formar parte íntima de mi vida; era una vasta comarca de mi corazón.

Sin embargo, en mi propio entusiasmo dormía la larva de la decepción. Tomé como un insulto personal la revelación de José Milicua, historiador del arte, de que el primer uso que se dio al arte moderno fue una forma deliberada de tortura. Según su teoría, Kadinsky, Klee, Buñuel y el propio Dalí sirvieron como fuente de inspiración para las «celdas psicotécnicas» que en 1937 creara Alphonse Laurencic en la checa de Vallmajor, en Barcelona. Al parecer, las celdas combinaban sugerencias de la abstracción geométrica y del surrealismo y empleaban también las teorías vanguardistas sobre las propiedades psicológicas de los colores. Las celdas disponían de una cama con una inclinación de veinte grados, que impedía el sueño, y el suelo —de dos metros de largo y uno de ancho— estaba erizado de ladrillos y otros bloques sobresalientes que imposibilitaban el caminar. El prisionero solo podía apoyarse en las paredes, que eran curvas y estaban cubiertas de perturbadoras imágenes de cubos, cuadrados, líneas rectas y espirales, que mediante trucos de color y perspectiva, suscitaban confusión mental y pura desesperación. Además, los efectos de luz producían la inquietante sensación de que las paredes se movían. Y a ello Laurencic agregaba el predominio del color verde que, según su teoría, suministraba al encerrado una dosis extra de melancolía.

Dediqué varios artículos a combatir esa especie y a defender de semejantes insidias a mi admirado Kandinsky. Escribí a los periódicos, acudí a la radio, logré que me entrevistaran en televisión, con el único objetivo de redimir a Kandinsky de semejante ofensa. ¿Cómo iba a servir para torturar la delicada constelación de prodigios que componía su obra? ¿Cómo podía asociarse al dolor aquella conquista intelectual de la forma pura y el color en sí?

La disputa quedó restringida a los escuetos términos del arte, y su escasa difusión auguraba un pronto olvido. Pero no fue así. Al cabo de cierto tiempo, Pedro G. Romero, un artista que se ha dedicado durante la última década a investigar la iconoclastia, elaboró una reconstrucción exacta de la checa de Vallmajor. Y me desafió a encerrarme en ella durante una temporada en las mismas condiciones de los presos que por ella pasaron.

Acepté el desafío, y permanecí encerrado en la «celda psicotécnica» durante un mes. Al cabo de ese tiempo, cuando salí, la tristeza se me había enquistado en la cara esculpiéndome el gesto atribulado que ya nunca habría de perder, y algo muy parecido a la desesperación empezaba a roerme la vida y agriarme el alma. Al principio, nadie se dio cuenta de que algo irreparable acababa de ocurrir en mi destino, y la frivolidad llevó a la gente a atribuir a pura extravagancia el lóbrego carácter y la esquiva condición que la experiencia me había dejado. Lo cierto es que el mes de encierro había trastornado los ordenados quicios de mi vida y me había instalado en una extraña aflicción que no lograba entender. Si antes buscaba solaz en la conversación y placer en la compañía, ahora me agradaban el silencio y la soledad. Ni yo mismo lograba entender lo que me estaba ocurriendo. Solo sabía que la vida se me había vuelto insípida, que las cosas que antes suscitaban ilusión y entusiasmo me dejaban ahora en una indiferencia apática, en una suerte de abulia esencial. Contestaba con evasivas a las solicitaciones de los amigos, desechaba las invitaciones a la parranda —yo, que había sido siempre festero y juguetón—, omitía las visitas a la taberna y buscaba cada vez más la soledad.

Y todo se debía al mes de encierro en la celda psicotécnica y, en especial, al perturbador efecto de las figuras de Kandinsky. Cuando regresé a casa y hube de enfrentarme a las paredes repletas de reproducciones de sus cuadros, viví una especie de seísmo orgánico, seguido de náuseas, vómitos y un agudo malestar físico que, sin embargo, tenía una cualidad espiritual. No podía soportar la visión de aquellas imágenes; su contemplación alcanzaba el distrito más estremecido de mi intimidad y me causaba un daño incalculable. Dejaba de ser yo y me sentía vagando en la periferia de mí mismo, en un mundo zurdo y contrahecho, diseñado exclusivamente para mi extravío y mi dolor.

A manotazos arranqué las reproducciones, desbaraté los libros y rompí las láminas que aun de lejos lo recordaran. Y supe que había perdido de una vez y para siempre el infinito placer que la contemplación de sus obras me deparaba. Que ya nunca podría volver a mirar un cuadro suyo, un dibujo que lo imitara, sin sentir un cataclismo espiritual, sin recibir una especie de sacramento del infierno. Kandinsky quedaba desterrado de mi vida. Y con él partía también a un incierto exilio el recuerdo perfumado de Aurora. Viví todo aquello como una bárbara mutilación, como si me hubieran arrebatado media vida.

Desde entonces, me resulta imposible mirar sin estremecerme un cuadro de Kandinsky. Lo paso mal con Dalí, Mondrian y Klee; puedo mirar sus obras, aunque con un nerviosismo creciente. Sin embargo, cuando se trata de Kandinsky, el malestar asciende a verdadero trastorno y me siento próximo al colapso. Casi he proscrito la pintura de mi vida y tengo un enorme cuidado con lo que miro. Pero si, como ha ocurrido alguna vez, no tengo más remedio que ver una reproducción de su trabajo, de inmediato experimento un vasto desasosiego y me invaden las ganas de llorar. Y tengo que cerrar los ojos o desviar la mirada ante el temor de deslizarme por un tobogán de extravagancias que acabe por precipitarme para siempre en la locura. Kandinsky me da miedo.

Ya ha pasado algún tiempo del encierro, y he podido reconciliarme con esto que ahora llamo «mi vida», y que en poco se parece a la de antes. Creo haber alcanzado la gracia de la resignación, y me atrevo a llamar vida a este discurrir titubeante y sonámbulo del tiempo en que consiste mi vivir. Toda mi actual existencia se conjuga con el verbo esquivar: esquivé la locura, he esquivado la contemplación, esquivo ahora el dolor. Una larga evitación.

Aquel encierro me dejó maltrecho y me condenó a una vida de segunda división, llena de cautelas y fruncida de miedos. Y la prueba está en mi propia casa. Desde que levantaron el edificio de enfrente, apenas puedo vivir en ella o tengo que hacerlo a medias, en penumbra, sin luz. Me resulta imposible subir las persianas porque entonces lo veo y, si lo hago, se desatan de nuevo las angustias y el pánico, y acabo arrecido de terror y baldado de tristeza. Porque el célebre arquitecto ha diseñado su edificio como un homenaje a las vanguardias. Todo él está compuesto por múltiples cubos de colores que rinden tributo a los cuadros geométricos de Mondrian; y la fachada principal, la que casi golpea las ventanas de mi casa, es ni más ni menos que una reproducción exacta de la Composición VIII, de Kandinsky. Asomarme a la ventana es como regresar a la celda psicotécnica y sus perturbadoras visiones. No puedo soportarlo. Y me he visto obligado a vivir estos seis meses con las persianas permanentemente bajadas.

Por eso, y aunque el motivo sea tan triste como el de la recaída de Aurora, me ha complacido abandonar mi casa y emprender este viaje que me ha traído hasta la suya. Al llegar, me ha abierto la puerta la muchacha —casi una niña— que la atiende y que alegra con su juventud estos pálidos días. Me ha invitado a pasar y me ha asegurado que Aurora se alegraría muchísimo de verme porque llevaba varios días hablando de mí. Me ha acompañado hasta su habitación, me ha dejado ante la puerta y me ha indicado que toque.

—Adelante —había un óxido en la voz, que quizá por ello no parecía la de Aurora.

Nada más cruzar el umbral, he sentido la vaharada de calor y la pasmosa lentitud del aire. El silencio parecía más antiguo y el aire más tenue. Una luz decrépita hacía apenas visible el bulto de Aurora, que yacía en un sofá y mostraba una alarmante quietud. Sigiloso, me he acercado hasta ella y la he saludado. Con lástima he descubierto los brazos escuálidos, el temblor de las manos, el saqueo sin piedad de la dolencia en su cuerpo. Pesaba apenas treinta kilos y respiraba con dificultad, como si fuera a ahogarse en cualquier momento. Le he dado un poco de agua y me he arrodillado junto al lecho. Sin saber muy bien lo que hacía, he empezado a dirigirle palabras como las que se dirigen a los niños, esas palabras en las que importa más la música que el sentido, la melodía de la compasión que entonaba mi madre para aliviar mis desconsuelos infantiles. Aurora parecía tranquila. Se sabía emboscada por la enfermedad y sitiada por la muerte, pero no parecía importarle. Solo quería dormir y que le diera la mano.

Hemos estado un buen rato así: Aurora dormida con mi mano entre las suyas. Hasta que, de pronto, se ha despertado. Me ha parecido que su mirada venía de un país remoto, en el que ninguno de los dos había estado. Y con un hilo de voz ha susurrado:

—Tengo frío.

Me he puesto en pie y he dibujado con el cuerpo y las manos ese gesto universal de ignorancia.

—En ese armario hay un edredón —ha dicho.

Desplazándome con el cauteloso silencio que se impone en la habitación de un enfermo, me he acercado al armario, lo he abierto y he localizado el edredón. He tardado un poco porque estaba doblado y metido en una bolsa. Lo he sacado, procurando no hacer ruido, y he regresado junto al lecho de Aurora. Con cuidado, pero también con energía, lo he extendido sobre su cuerpo de un solo golpe y, de pronto, lo he visto. Y lo he reconocido de inmediato. El mismo fondo amarillento, los mismos círculos concéntricos ocre, violeta y negro, los mismos ángulos angustiosos y las mismas formas puras… El estampado del edredón reproducía con pasmosa exactitud la Composición VIII de Kandinsky. Allí estaba, indudable, pura como un lamento.

Paralizado de estupor, he advertido cómo se disparaban de golpe en mi conciencia todas las alarmas. Anticipando un tornado de pesadumbre, he permanecido inmóvil esperando el inminente seísmo orgánico y mental que se anunciaba. Habituado como estoy a convivir con la desventura, he desplegado todo el aparato de cautelas y prevenciones que me preserva del sufrimiento. Y, sin embargo, no ha pasado nada. No he tenido náuseas, no he tenido arcadas. Apenas he sentido la inminencia de una leve inquietud, el anuncio de un impreciso desasosiego. Estaba contemplando a unos centímetros de mis ojos nada menos que la Composición VIII de Kandinsky, la misma que me hizo tiritar de ternura con mi mano posada en la cintura de Aurora, la misma que me había amargado la vida en la celda psicotécnica, la misma que me perturbaba con su insolente presencia justo enfrente de mi casa. Y no había pasado nada.

No sabía qué pensar. No sabía qué decir. Hasta que, de golpe, he tenido la certeza de encontrarme en el epicentro de una atormentada revelación, en el núcleo mismo de una epifanía aterradora. Aurora iba a morir. Lo he sabido como se saben esas cosas; no con la cabeza, ni siquiera con el corazón, sino con algo que tal vez no sea un órgano, algo que ni siquiera tiene nombre y, sin embargo, existe, está ahí, alojado entre el pecho y el estómago, creciendo como un erizo en mi interior. Ese era el oscuro mensaje cifrado en el edredón, el mensaje de Kandinsky. Aurora iba a morir; iba a morir allí mismo y en mis brazos. No había duda. He hecho lo único que podía hacer. Me he acercado al lecho y le he cogido la mano. Creo que ha abierto los ojos y me ha sonreído. En su mirada había una súplica. Y esa luz del conocimiento que con tanto acierto pintó Kandinsky.

—————————————

Autor: Fernando Villamía Ugarte. Título: El sistema métrico del alma. Editorial: Trea. Venta: Amazon y Casa del Libro.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: