Una curiosidad, unos cuantos peces y el buen hacer de un ferretero

Imbécil, así de simple.

Imbécil.

Así era yo.

Puede que aún lo sea. Aunque me esfuerzo cada día por alejarme de tan pernicioso vicio. Sin embargo, sobre aquellos días, no hay duda. Era imbécil. En aquellos años de primeras borracheras, matarratas de bodega, certezas inventadas, mentiras fingidas, verdades presumidas y sueños alocados. En aquellos años de mi adolescencia era imbécil.

Y, lo poco o mucho que me he alejado del pernicioso vicio de creer que tenía mucho que enseñar y poco que aprender, se lo debo a los libros. Que han sido, son y serán siempre mis mejores amigos.

Fue gracias a los libros que salí de aquel pozo de estulticia en el que nadaba.

Los años me han enseñado la verdad. Aunque, si me la hubieran dicho en aquellos días, hubiera soltado dos maldiciones y un carajo. Y eso estando de buen humor, porque en aquel entonces, a base de sacudirle al saco, aprendía yo las virtudes que dejó en herencia Rocky Marciano y tendía a estar de peor humor que Sugar Robinson cuando LaMotta le birló el cinturón.

Sí, puede ser que hubiera soltado la mano si alguien me hubiese asegurado que los libros se hablan.

Pero sí, los libros se susurran en las bibliotecas. Se confían secretos aprendidos en los anaqueles de las librerías. Charlan sobre los conocimientos que guardan. Se recitan unos a otros sus propios versos. O se cuentan las historias que encierran entre sus páginas.

No solo eso. Mucho más. Los más viejos, los que acumulan polvo en las estanterías del pasillo le cuentan a los recién llegados las costumbres del hogar. En voz baja, para no despertar a los pequeños de la casa, los veteranos les hablan a los novatos, les explican cómo al cuarentón canoso le gusta entretenerse con Chandler cuando se echa un culín de whisky en las tardes de invierno, o que hace años que no regresa a las aventuras de Vázquez-Figueroa que tanto significaron en su juventud. También les revelan que a la cansada madre, después de acostar a los críos, le resulta un consuelo refugiarse en las tramas de Allende o en el realismo mágico de los sudamericanos. Y también que a los más pequeños, cuando están despiertos, les gustan las aventuras de un curioso ratón que sigue la estela de aquel irreverente detective adicto a la cocaína.

Sí, los libros se comunican.

La primera pista la descubrí aquellos días, claro que no fue hasta muchos años después que caí en la cuenta de lo que significaba. Me pasó delante de las narices y le perdí el rastro, probablemente porque era imbécil.

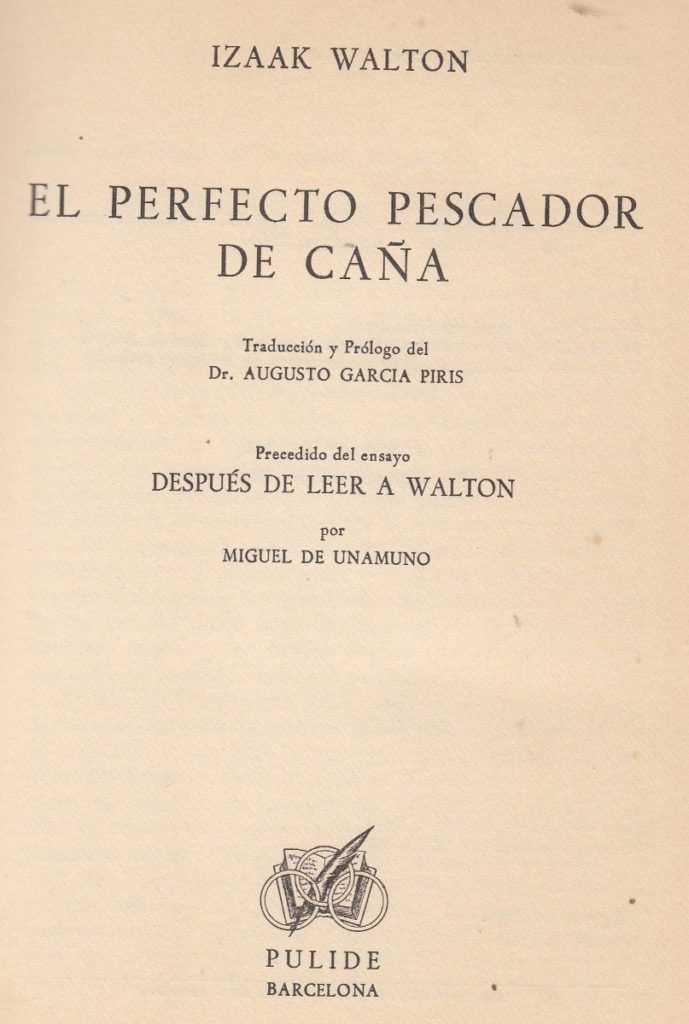

En aquellos años de nesciencia pubescente empecé yo a practicar el noble arte de la pesca con mosca y, como tantas otras veces en mi vida, acudí a los libros, que siempre han sido buenos consejeros. Fue así como me topé con una joya que llevaba tres siglos publicándose ininterrumpidamente, El perfecto pescador de caña, de Izaak Walton (la que yo conseguí fue una tercera edición de Pulide que había salido al mercado en el año 1972).

Fue una recomendación de un buen amigo, que lo sigue siendo hoy en día, treinta años después. Un maestro que no solo me enseñó a atar maravillosas moscas, sino que también me mostró el camino a libros imperecederos.

Me hice con mi ejemplar en una librería de viejo (más tarde hubo otras ediciones, y estoy seguro de que seguirá habiéndolas) y recuerdo que empecé a leerlo, precisamente, sentado a la orilla del río. Enseguida me llamó la atención. El texto está comprendido por amplios diálogos entre un maestro y un discípulo, salpicados por intervenciones de terceros y, además de enseñar diversas y variadas técnicas de pesca del siglo XVII, el libro de Walton rezuma valores, estupendas descripciones del medio natural y disertaciones sobre la vida contemplativa, e incluso acerca de la espiritualidad.

En aquella primera lectura no comprendí mucho de lo que entendí años después. Ni por asomo atisbé las poderosas razones que han hecho de este libro un auténtico superviviente del mercado editorial mundial durante varios siglos. Más bien me quedé con las pinceladas que daba sobre la pesca y poco más.

Aunque sí hubo un detalle que movió algo en mi interior. Aquella edición se publicó con un prólogo del mismísimo don Miguel de Unamuno, que no había pescado en toda su vida pero que, después de leer aquellas mismas páginas, había creído importante escribir un pequeño ensayo al que tituló Después de leer a Walton.

Don Miguel comienza su texto confesando que mientras buceaba en las composiciones del romántico William Wordsworth se había topado con un soneto al que el poeta inglés había puesto por nombre Escrito en una hoja en blanco de “El perfecto pescador de caña”. Y el bilbaíno de la generación del 98 se apuntó aquella curiosa referencia, deseando tener la oportunidad de que los años le permitiesen adquirir un ejemplar de la obra. Capricho que ignoro si pudo darse o no, lo que sí sucedió fue que unos cuantos años después, estando ya a orillas del Tormes como rector de la Universidad de Salamanca, un estudiante venido de más allá del Canal de la Mancha le prestó su ejemplar personal del libro de Walton a don Miguel y quedó saciada la curiosidad que había despertado el poeta..

Tras leer los pensamientos del pescador británico, acabándose el verano del año 1904, Unamuno parió el curioso texto que prologaba la edición que yo conseguiría casi noventa años después de El perfecto pescador de caña.

En aquellos años mozos tan imbéciles, yo aún no había leído a muchos de los que hoy considero autores obligatorios para cualquiera con dos dedos de frente, pero fueron, precisamente, aquellas pocas páginas del bilbaíno las que me llevaron, por mera curiosidad, igual que le había sucedido a don Miguel, a leer Niebla. De ella, de la que dicen obra fundamental de Unamuno, apenas entendí algo, pero me sirvió para sumergirme en aquel corrillo del fin de siglo que dio en llamarse generación del 98, y gracias a ella tuve el gusto de conocer los cucuruchos de letras de don Ramón María del Valle-Inclán y a don Pío Baroja.

Quedó todo aquel asunto como una mera anécdota de juventud. Sin embargo, años después, cuando volví a visitar a Walton, porque a los buenos libros siempre se regresa unas cuantas veces en la vida, la madurez había barrido algo de toda aquella imbecilidad y caí en la cuenta de unas cuantas cosas más.

La primera de ellas, que mi libro de Pulide me había llevado hasta la Niebla de Unamuno, pero que me había dejado atrás al romántico poeta británico. Busqué entonces los poemas de William Wordsworth y, con él, a alguno más de sus compinches, que no tenían generación a la que agarrarse pero que quedaron todos retratados en lo que dio en traducirse como laguistas, por aquello de que él y otros semejantes recibían el nombre de lakists, pues él y los demás inspiraban sus románticos escritos de fines del siglo XIX (doscientos años después de que Walton escribiera su obra), en el entorno de los sugerentes paisajes que enmarcan el Lake District (la región de los lagos), al norte de Cumberland. Lo cierto es que no me dijeron demasiado, aprendí más de Rosalía o de Goethe y, probablemente, me influyó mucho más Poe.

Pero eso no fue todo, porque al releer El perfecto pescador de caña también descubrí que Walton hacía mención al conocido como Tratado de Astorga, un manuscrito que explica cómo confeccionar moscas artificiales apropiadas para cada mes del año y que tiene el honor de ser el más antiguo texto sobre el arte de la pesca del que se tiene constancia, de los alrededores del siglo XIV (algo de lo que deberíamos sentirnos hondamente orgullosos como paisanos del maragato que se devanó los sesos para dejarnos en herencia las maravillas que podían hacerse con las plumas de los gallos de León).

Aún había más: en mi edición del libro de Walton (quien llegó a ver cómo cinco ediciones de su obra se publicaban mientras él aún podía pescar en los ríos terrenales), también había un introito de A. García Piris que desgranaba una breve biografía del autor, y en él se mencionaba cómo se había dado la circunstancia de que fuera justamente Izaak Walton quien pusiera un prefacio a la traducción de El héroe de Baltasar Gracián hecha por Sir John Skeffington para sus paisanos ingleses. Circunstancia que me llevó a mí a acercarme al genial jesuita, del que aprendí mucho, especialmente con El Criticón.

Por todas esas razones, por esos lazos e interconexiones que iban más allá del texto, excelente por derecho propio, El perfecto pescador de caña se convirtió en uno de esos libros que marcan la vida del lector, la mía, y por todas esas razones, hoy comprendo que lleve tres siglos presente en las librerías.

Dice el gran Stephen King (y lo de gran lo escribo sin el menor tapujo), que las historias son como fósiles que los escritores vamos desenterrando, desempolvando con mimo como minuciosos paleontólogos. Pero que ya están ahí, en alguna parte, esperando a que las atrapemos en la página en blanco que tenemos antes las narices.

Y creo que es un símil bastante acertado, esa misma sensación, la de ir desvelando algo que ya estaba ahí la he tenido en muchas ocasiones al escribir mis propias novelas, y algo similar me han confesado otros compañeros dedicados a este mismo empeño de plasmar historias.

Pero los años me han enseñado algo más, algo mucho más importante y revelador. Podía haber caído en la cuenta mucho antes, de no ser por aquella imbecilidad galopante de la adolescencia, pero ha hecho falta tiempo.

Es cierto que las historias las atrapamos, las encarcelamos en papel, las desenterramos para hacerlas nuestras. Sin duda. No somos sus dueños, solo sus captores. Sin embargo, una vez encerradas entre tapas de cartoné, esas historias no languidecen, no se marchitan, como cabría esperar. No mueren.

Siguen viviendo, y se hablan entre ellas, conversan. Y a veces, solo a veces, los lectores captamos un atisbo de esa cháchara y comprendemos algo más.

Claro que eso, o muy parecido, ya lo dejó escrito don Miguel al terminar su ensayo Después de leer a Walton:

“Un libro es hijo de su autor y de un país y de una época dadas, y es fructuoso estudio el de estudiar el libro como producto del tiempo y del país y del autor que lo produjeron. Pero un libro, sobre todo si entra en el caudal perenne de la literatura universal, o merece entrar en él, una vez dado al público, no es ni de su autor ni de la época ni del país en que se produjo, sino de todo el que lo lea y de las épocas y los países todos. Así he tomado a El perfecto pescador de caña, de Walton.”

Aunque, como ya dije, cuando leí ese párrafo por primera vez yo estaba aborregado por las hormonas y la juventud.

Vamos, que era imbécil.

La de tiempo que hubiera ahorrado de haber prestado atención.

Por cierto, ya que se ha mencionado a Stephen King… Él siempre ha reconocido que su obra de mayor envergadura, su auténtico legado, la verdadera niña de sus ojos; la saga de La torre oscura, nació tras leer el verso de un poema en el que se hablaba de un muchacho llamado Roland que caminaba hacia una torre…

Aunque esa es otra historia…

Ah, para que quede claro el título: Walton, antes que escritor, fue ferretero y, durante toda su vida, pescador.

___________________

Traducción del propio Unamuno del soneto en discordia

Mientras se presten los corrientes ríos a un inocente deporte, vivirá el nombre de Walton; sabio benigno, cuya pluma, al esclarecernos los misterios de la caña y el torzal, nos exhortó, no sin fruto, a escuchar reverentemente cada revelación que la Naturaleza pronuncie desde su rural santuario. Dulce, noblemente versado en sencilla disciplina, el más largo día de verano le resultó demasiado corto para su favorito entretenimiento, disfrutado junto al espadañoso Lee o al pie de los tentadores laberintos del arroyo de Shawford. Más hermosos que la vida misma, en este dulce libro, los macizos de primaveras y el sombroso sauce, y los frescos prados; donde fluía de cada rincón de su henchido seno alegre piedad.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: