En el V centenario de la muerte del Cardenal Cisneros, la Esfera de los Libros publica El tercer rey, la primera novela histórica sobre el polémico personaje, escrita por el periodista, novelista y poeta jesuita Pedro Miguel Lamet. Ofrecemos un adelanto del libro.

Una galga en manta de jerga

No hay niebla más densa que la de la incertidumbre, ni frío más mortal que el de la ingratitud. Ambos envolvían mi alma aquel noviembre de 1517 cuando nos trasladábamos desde Aranda, donde se había declarado la peste, hacia la amurallada villa de Roa. El nutrido séquito que nos acompañaba, imbuido del no disimulado interés de encontrarse entre los primeros en dar la bienvenida al nuevo rey, taladraba el húmedo y lechoso amanecer más como cortejo fúnebre que como triunfal expedición de una corte poseída por ambiciones e intrigas, con su regente a la cabeza, y acompañado de sus grandes, el Consejo de Castilla, el infante don Fernando y cuantos contaban o anhelaban conservar y obtener poder y posesiones del recién llegado.

Espoleé preocupado mi caballo para acercarme a la litera. Descabalgué y di orden a los portadores de que se detuvieran. Detrás de los cortinajes amarilleaba el rostro de Francisco, mientras sus ateridas manos se aferraban con sus largos y huesudos dedos a una bola de plata encendida, que contenía brasas al rojo para recuperar algo de calor. Su aguileña nariz y enjuto rostro parecían más afilados que nunca y su frágil y arrugada figura se perdía como la de un pájaro aterido entre los austeros paramentos episcopales. Por excepción y orden facultativa cubría sus franciscanos pies descalzos con unas botas engualdrapadas. Al verlo no pude evitar recordar aquello que el mordaz bufón Francesillo de Zúñiga decía de él, que parecía «una galga envuelta en una manta de jerga».

—Entramos en Roa, fray Francisco, ¿recordáis? Donde estudiasteis junto a vuestro tío Alvar las primeras letras. No os desaniméis, señor, pronto os encontrareis con don Carlos.

El cardenal se limitó a dibujar en los labios una sonrisa casi agónica y a toser convulsivamente. Al oírlo, el médico se aproximó con un brebaje caliente.

—No sé si va a aguantar el viaje —me dijo el físico en voz baja—. Ayer se le debilitó mucho la vista, casi no veía. Yo creo que le mantiene vivo la ilusión de encontrarse con el rey. Como si don Carlos no le estuviera dando largas. ¿Es que no se da cuenta?

¡Don Carlos! ¿Quería el heredero en realidad entrevistarse con él o jugaba al escondite? Sin duda por influencia de sus consejeros flamencos estaba dilatando el encuentro, informado día a día de la enfermedad irreversible del cardenal.

El hijo de Juana de Castilla y Felipe el Hermoso, nieto de Maximiliano I de Habsburgo, una vez fallecido su otro abuelo, el rey Fernando, se había proclamado, en la catedral de Santa Gúdula y en lengua francesa, rey de Castilla y Aragón, en paridad con la triste doña Juana, prácticamente presa en Tordesillas, cuando fue decidido que viniera enseguida a España.

La flota se componía de cuarenta naves, cincuenta gentileshombres, cien criados entre camareros y coperos, doce ayudas de cámara, dieciséis pajes nobles y treinta caballerizos, además de todo un ejército. Habían zarpado del puerto de Felsinga el 9 de septiembre. Antes Carlos provocó las lágrimas de sus súbditos con una alocución a los Estados Generales de los Países Bajos. Les había explicado que venía a España por necesidad, para tomar posesión de su nuevo reino y dejar en él a quien pudiera gobernarlo. Al decir esto dirigió una mirada a sus cancilleres Sauvage, Chièvres y Adriano de Utrecht, y añadió que en cuanto pudiera retornaría a donde tenía su corazón, Flandes. Aseguraban sus pajes que tanto lo querían en su país que las mujeres alfombraban de flores la tierra por donde pisaba.

Cuando Carlos llegó al puerto para zarpar, pudo ver que su nao, la principal, llevaba pintada en sus velas una imagen de Cristo crucificado con la Virgen María y el apóstol Juan al pie de la cruz. Tanta devoción, el frecuente rezo de los capellanes que marcaban las horas y días de la navegación y otras imágenes que ornamentaban las velas no impedían que viajaran con ellos, como solían hacer los flamencos, mujeres de vida airada.

Hay que reconocer que no fue fácil el primer viaje del flamante rey a España. La noche del segundo día se incendió el forraje del barco que llevaba a la caballeriza real y en la maniobra de salvar a los caballos descuidaron el pañol de las municiones, con lo que las llamas alcanzaron la santabárbara y hombres y bestias saltaron por los aires. Cien caballos, cincuenta hombres y doce mujeres, todas ellas meretrices —«menos mal» señalarían, ay, las crónicas—, perdieron la vida. Aquel suceso le pareció a Carlos un mal augurio, por lo que quería volverse. Gracias a que el virtuoso deán de Lovaina, el canciller Adriano, le disuadió de tal idea.

Pronto, al divisar aguas más claras y de un azul cristalino, supieron que se aproximaban a España. Dicen que una nave vizcaína, que viajaba de Sevilla a Flandes con un cargamento de vino y frutas, advirtió de quién se trataba y les hizo llegar un canasto con una muestra de su exquisito cargamento. El caso es que los marinos flamencos se equivocaron y al duodécimo día tocaron puerto de España, pero no en Laredo, como estaba previsto, sino en Villaviciosa, donde, claro, nadie les esperaba. Es más, los asturianos creyeron que eran corsarios. Con todo, en el pueblo de Tazones, al darse cuenta de quién había llegado, organizaron una corrida de toros, la primera que Carlos vio en su vida. Aficionado desde niño a las artes marciales, tanto le gustó el espectáculo que con el tiempo llegaría a alancear toros él mismo. En fin, como el recibimiento era en Laredo, tuvieron que atravesar Asturias y Cantabria por caminos tortuosos y pobres villas. Acostumbrado a los brocados y tapices flamencos, tuvo que hospedarse en una hacienda de Cabuérniga con las paredes cubiertas de piel de oso y sin una mala banqueta donde descansar su augustas posaderas. Pero todo eso no le quitaría su conocido apetito. Por donde pasaban los recién llegados daban buena cuenta de cuantas viandas y pellejos de vino tenían a mano, tanto que en Aguilar más de ochenta flamencos, incluido el propio don Carlos, cayeron enfermos. El hecho es que la travesía por tan montañosos vericuetos y el contacto con rudas gentes no facilitaron que el refinado monarca tuviera una grata primera impresión de España.

El cardenal se enteró de la llegada del rey el 23 de septiembre, cuando nos encontrábamos aún en el monasterio de La Aguilera. Al principio estábamos convencidos de que el encuentro iba a ser en Valladolid, una ciudad de malos recuerdos para el regente, pero que apreciaba por su importancia. Pensaba en ese momento que incluso podría posponer la visita a doña Juana, su madre, recluida en Tordesillas. Jiménez de Cisneros tenía preparada minuciosamente la entrevista, persuadido de que iba a ser un diálogo fructífero y que Carlos daría sin la menor duda una generosa aprobación a sus iniciativas.

Pero entonces la temida peste comenzó a hacer estragos también en Valladolid, por lo que la comitiva real decidió desviarse a Segovia.

—No importa —me dijo el cardenal, ansioso—, iremos a donde se dirija.

—¡Pero estáis tan débil! ¿No sería más indicado que vuestra paternidad lo esperase en Toledo? Yo sabía que era su sueño recibirlo con pompa en la ciudad imperial y compensarle de la mala impresión de su desembarco con la cálida acogida del dorado otoño toledano.

—¡Tengo tantas cosas que contarle! —me confió ilusionado.

Quería demostrarle sus desvelos y la entrega y honestidad con que había servido a los intereses de estos reinos con un voto de acción de gracias a Dios.

Me dictó:

Él nos ha dado gracias para sostener estos vuestro reinos, y entregarlos sanos y enteros, y en tanta paz y sosiego al rey nuestro señor, sin serle en carga de un alfiler ni haber hecho injusticia a nadie, ni habernos aprovechado para nuestros deudos más que aquello que su alteza nos ha querido hacer merced.

Yo he sido testigo desde muy joven de su incorruptibilidad y de la verdad de estas palabras y con cuanta austeridad y honradez había ocupado sus cargos como confesor de la reina, arzobispo, cardenal, inquisidor y también gobernador y regente. Y añadió:

Y la mayor merced que nos podría hacer era informarse de cuán limpia y fielmente le hemos servido, posponiendo la amistad de todas las criaturas para hacer lo que debíamos, y también que se informase de las maldades y mentiras que allá le habrán escrito de nosotros.

Quería contarle de primera mano los sucesos que seguramente habrían llegado por carta a Carlos sobre la rebelión de los Girón y las fauces insaciables de los nobles de Castilla; acerca de los avances en la defensa de artillería, la situación real de la demencia de doña Juana y las pretensiones del infante don Fernando, que sembraban la corte de sobresaltos, junto a la delicada situación de la plazas españolas en el norte de África y especialmente en Orán o Nueva España. A ello se añadía el polvorín que se estaba incendiando en las comunidades de Castilla, recelosas de la llegada de los flamencos, y mil temas secundarios que ocupaban su atención día a día.

Nos había llegado además el 2 de octubre de aquel 1517 desde La Barquera una instrucción suscrita por el propio don Carlos y previamente discutida con don Diego López de Ayala. Era un memorial que presentaba prioridades, entre ellas cómo obtener fondos para poner en marcha la cruzada contra el turco, concedida por el papa; las conversaciones que urgía entablar con el rey de Túnez, del que se decía quería bautizarse; la necesidad de coronar las relaciones diplomáticas con Lorenzo de Médici para aligerar estos fines y asegurar el favor de León X en Roma.

Es cierto que habíamos alertado al joven rey sobre las intrigas diplomáticas en un informe que este había agradecido oficialmente «como quien mucho lo conoce y sabe», esperando que Cisneros afrontara estos problemas por sí mismo antes de arrostrar tal berenjenal. Un asunto espinoso, pues los del consejo se apresuraron enseguida a picar espuelas los primeros días de octubre, abandonado Aranda camino de La Barquera para adelantarse al encuentro. El cardenal, indignado, tuvo que mandar a Cristóbal Barroso, para que regresasen de inmediato a su sede provisional de Aranda.

Habíamos preparado con detalle el encuentro en Valladolid con frecuentes cartas al marqués de Villena. El plan era que Carlos se encontrara el 7 de octubre en la ciudad castellana, desde donde se desplazaría a Tordesillas a ver a su madre doña Juana y su hermana Catalina, para luego dirigirse a Madrid, pues allí le esperaba la viuda y segunda esposa de Fernando el Católico, doña Germana de Foix.

Pero el rey cambió sus planes. Solo cumplió lo de visitar a su madre en la lúgubre fortaleza de Tordesillas el martes, 4 de noviembre. Más tarde tuve noticia de cómo discurrió aquel helador encuentro entre madre e hijo.

Era un atardecer oscuro, como son las tardes invernales en Castilla y más en aquel castillo sombrío, donde escaseaban las ventanas y no abundaban las troneras. Primero se adelantó Chièvres para preparar a doña Juana, que se puso muy nerviosa nada más oír aquel nombre que le evocaba Flandes y otros tiempos mejores, también porque sospechó enseguida que sus hijos Leonor y Carlos no debían andar lejos.

Esperaban la Loca y su hija Catalina impacientes en el salón del trono, cuando finalmente penetraron en el castillo Carlos y Leonor, el ayudante de cámara Laurent Vital, el consejero Chièvres, dos caballeros flamencos más y dos damas de corte. Laurent Vital, cronista del rey que iba escribiendo las peripecias de su primer viaje a España, ordenó que se encendieran hachones, tal era la oscuridad a su paso, y él mismo tomó uno para alumbrar al rey. Carlos lo apartó de un manotazo:

—¡No necesito luz!

Con tres reverencias, una a la entrada, otra en medio de la habitación y la tercera a los pies de la reina antes del besamanos, como prescribía el protocolo, se acercaron Carlos y Leonor. Doña Juana parecía como ajena y con los ojos entornados en el intento de reconocer aquellos hijos que ella había dejado con cinco y siete años en Flandes. Leonor, que estaba a punto de cumplir los veinte, contrastaba en medio de la austeridad del ambiente con su vestido violeta cuajado de brocados y generoso escote. Carlos, que contaba diecisiete, parecía mayor para su edad, no en vano desde los diez había tenido en su cuarto, durmiendo a su vera, al sagaz Chièvres que le inculcaba al oído sueños de grandeza y responsabilidades de emperador. Iba de punta en blanco, con su armiño, vestido como un auténtico rey. Aunque al mismo tiempo tenía algo de flaco y desgarbado, con aquel desajuste tan suyo entre los maxilares, prognatismo típico de los Habsburgo, que hacía su hablar ceceante y no siempre inteligible, obligándole a mantener la boca entreabierta.

La reina al principio solo esbozó una sonrisa, pero luego no permitió el besamanos y estrechó las manos a sus hijos flamencos. ¿Era posible que hubieran pasado ya doce años? ¡Cuánto dolor, silencio y monotonía en aquel tiempo vano y enterrado! La reina madre no estaba bien, tenía un ligero temblor de manos. Carlos se dirigió a ella en francés, ya que no sabía ni una palabra de castellano:

—Madre y señora, nosotros, vuestros hijos, nos alegramos de encontraros bien de salud y os expresamos nuestro más profundo rendimiento.

Ella murmuraba una y otra vez entre dientes:

—¡Mis hijos! ¡Mis hijos! ¡Cuántos años han pasado! ¡Cómo habéis crecido!

A Leonor, que era la que más la recordaba, se le saltaron las lágrimas mientras su madre le acariciaba los cabellos. Ella miraba sorprendida a su hermana Catalina por su vestido —una saya de paño ordinario, una manteleta de cuero y un adorno de tela blanca en la cabeza—, que parecían más de aldeana que de princesa, al lado de la riqueza y vistosidad de los suyos.

De pronto doña Juana cortó en seco aquel esperado encuentro y enderezándose, más en reina, se tragó las lágrimas:

—Ciertamente, hijos míos, habréis pasado muchas penas y trabajos viniendo de tan lejos y deberéis hallaros fatigados; y pues que ya es tarde, lo mejor ahora será que os retiréis a descansar hasta mañana.

Y, con la misma ceremonia que en los Países Bajos se despedían cuando los enviaba de niños a la cama, Carlos y Leonor se retiraron con muestras de respeto y nuevas reverencias, según prescribía la complicada etiqueta borgoñona. Antes, la reina obsequió a sus hijos flamencos con unos sencillos regalos.

Cuando doña Juana se quedó sola con su doncella Gertrudis, esta le ponderó las cualidades de Carlos, su prudencia y buenas disposiciones. La reina, todavía ausente por la impresión, asintió con la cabeza.

Pronto supo Chièvres el resultado de la entrevista y optó por aprovechar el buen momento de la reina para hablarle del tema de los poderes. El político se apresuró a pedir audiencia, y tras complicados rodeos y con sus mejores artes diplomáticas le habló de la conveniencia de descargar sobre los hombros de Carlos las responsabilidades de gobierno, que en cualquier caso su hijo desempeñaría siempre con la anuencia de la reina.

—Así debe ser —respondió Juana con voz compungida—.

¿Qué mayor satisfacción para una madre que su hijo la suceda en la administración de sus bienes? Y, si esa madre, por la gracia de Dios, es reina, y sus bienes son todo un reino, razón de más para que le ilustre sobre el mejor modo de gobernarlo. Sea como vos decís.

Chièvres, frotándose las manos, se deshizo en alabanzas por el buen juicio que mostraba la soberana y salió en busca de un escribano. En la puerta le esperaba Flaviano de Bergenroth:

—¡Vano intento, señor! ¡Nunca conseguiréis una firma de doña Juana! No sé si sabéis que entre los desvaríos de su majestad está el no firmar papeles por nada del mundo, desde que su malogrado esposo así se lo ordenara. —

Bien, pues encontraremos otro modo de dar valor oficial a su asentimiento.

Fue entonces en busca del gentilhombre Estrada, dos nobles del Consejo de Castilla y al fraile dominico que a la sazón confesaba a la reina. Ante ellos consiguió arrancar de ella las mismas palabras de su conversación anterior en las que manifestó su alegría porque su hijo Carlos gobernarse los reinos de Castilla a la muerte de su padre don Fernando.

La artimaña dio resultado, y aunque algunos de los presentes miraban corridos de vergüenza a otro lado, todos convinieron luego que, como el rey Fernando había muerto, aquello era statim una automática resignación de poderes en favor de don Carlos. Al momento se redactó un documento que sirvió para que este gobernara todos los reinos de España en nombre de su madre, la reina doña Juana.

Ese mismo día, el 4 de noviembre, el cardenal regente empeoró. Le sobrevino un ardiente dolor de almorranas que le duraría cuatro jornadas. Al día siguiente un correo nos participó de la voluntad de don Carlos de no encontrarse con fray Francisco en Valladolid, sino en Mojados, cerca de la villa de Olmedo. Nos apresuramos a prepararlo. Despachamos siete cédulas reales respecto a las posadas donde descansaría el rey, doña Leonor, Chièvres y otras personalidades de su comitiva. También para el infante don Fernando y su servidumbre, aparte del propio regente, el cardenal Adriano, obispo de Tortosa, y el presidente del Consejo Real.

En Roa, hospedados en el palacio de los condes de Siruela, yo no me atrevía a informar al cardenal de lo que estaba aconteciendo. De Toledo nos llegaban noticias de desaliento al no poder celebrar la deseada entronización, como era costumbre inmemorial de la ciudad. Los nobles y servidores de Cisneros no ocultaban su nerviosismo y murmullos paseando de uno a otro lado por los pasillos, a dos pasos de su alcoba. ¿A qué venían esos elogios de algunas cartas que el regente había recibido de don Carlos? Y allí, postrado, con una palidez de muerte, se consumía el cardenal de España como un cirio, rodeado de ambiciones y malquerencias, él, que nunca había dejado de ser por dentro un pobre fraile, siempre inmune a las tentaciones del poder y de la corrupción, ambiciones y oropeles de la corte.

—¿No será esa trucha en mal estado que le ha envenenado? —murmuraban algunos—. ¿O la desazón que le provoca al cardenal la angustia de no poder verse con el rey?

Lo ocurrido desde el principio de la vida activa de Jiménez de Cisneros en sus tiempos de confesor de la reina y provincial lo había yo vivido paso a paso, desde que era un imberbe mozuelo con ganas de aventuras. Junto a Benitillo, nuestro sufrido asno, recorrimos juntos fray Francisco y yo los polvorientos caminos desde Castilla a Andalucía. Nunca olvidaré aquella jornada en que él se emocionó muy desde dentro mientras, con los ojos entornados, contemplaba las no lejanas costas de Berbería…

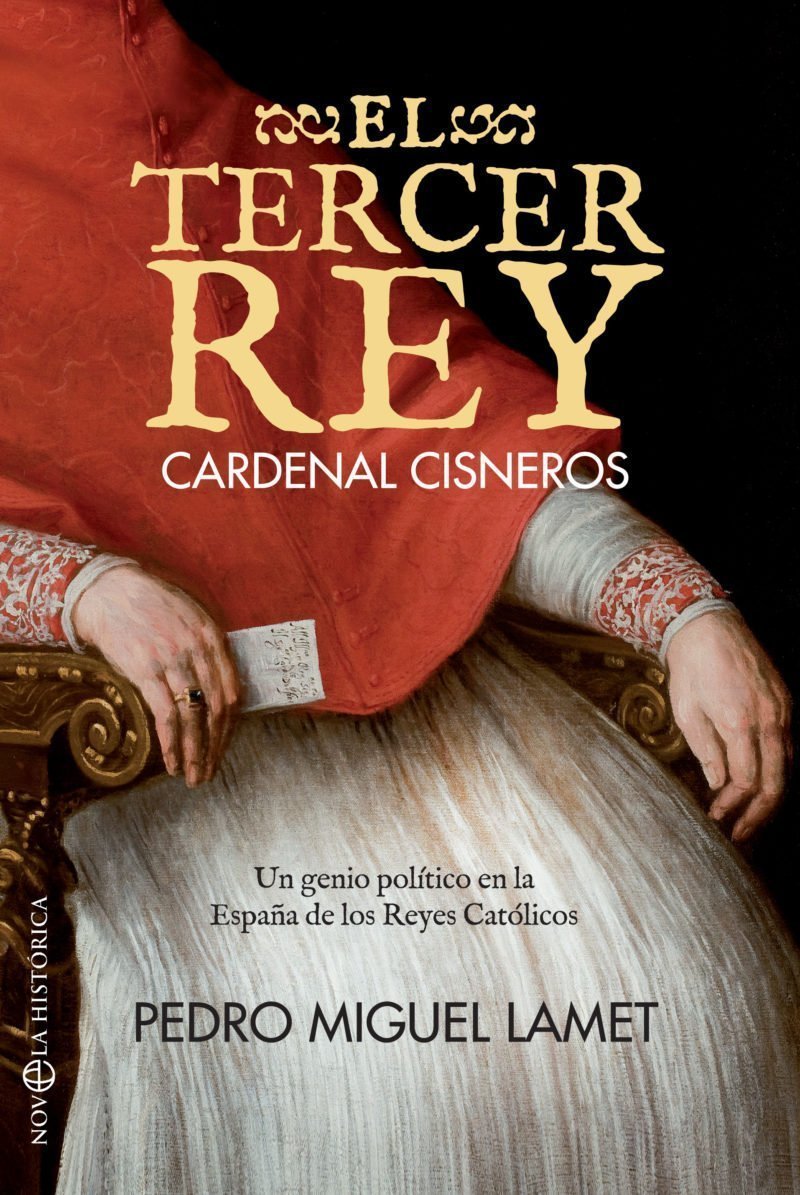

Sinopsis de El tercer rey

1517. En medio de una espesa niebla un extraño cortejo, compuesto por lo más granado de la corte y la nobleza, avanza por las estepas castellanas para dar la bienvenida al nuevo rey, Carlos I, que acaba de desembarcar procedente de Flandes. En parihuelas, el cardenal regente Francisco Jiménez de Cisneros, casi moribundo, sueña con que se produzca este encuentro para transmitir al joven monarca sus consejos y experiencias de gobernante. Pero, alertado por su corte flamenca, el recién llegado evita mantener dicha entrevista con quien había servido fielmente a sus abuelos, los Reyes Católicos, y había preservado para él los reinos. A la cabecera de su lecho, Francisco Ruiz, secretario desde la adolescencia de Cisneros, recuerda su vida sembrada de contradicciones, cárcel y estudios, espiritualidad y poder, ascetismo y gloria. Evoca sus orígenes, sus años de ermitaño, sus nombramientos de confesor real, reformador religioso, arzobispo y cardenal, inquisidor general y regente de España. Reflexiona sobre su polémica quema de libros en Granada, la fundación de la Universidad de Alcalá, la conquista de Orán… y, sobre todo, revive su actividad como gobernante, estadista y diplomático frente a la corrupción de los nobles y el complicado tablero de una Europa en transición entre la Edad Media y el Renacimiento. Intachable en su vida privada, maltratado por tópicos y simplificaciones, reconocido por los historiadores franceses por encima incluso de su cardenal Richelieu, esta novela demuestra, en el V centenario de su muerte, que Cisneros fue un hombre público que entendió la política como un servicio desinteresado al pueblo. Y que llegó a ser, después de Isabel y Fernando, el tercer rey de España.

—————————————

Autor: Pedro Miguel Lamet. Título: El tercer Rey. Editorial: La esfera de libros. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: