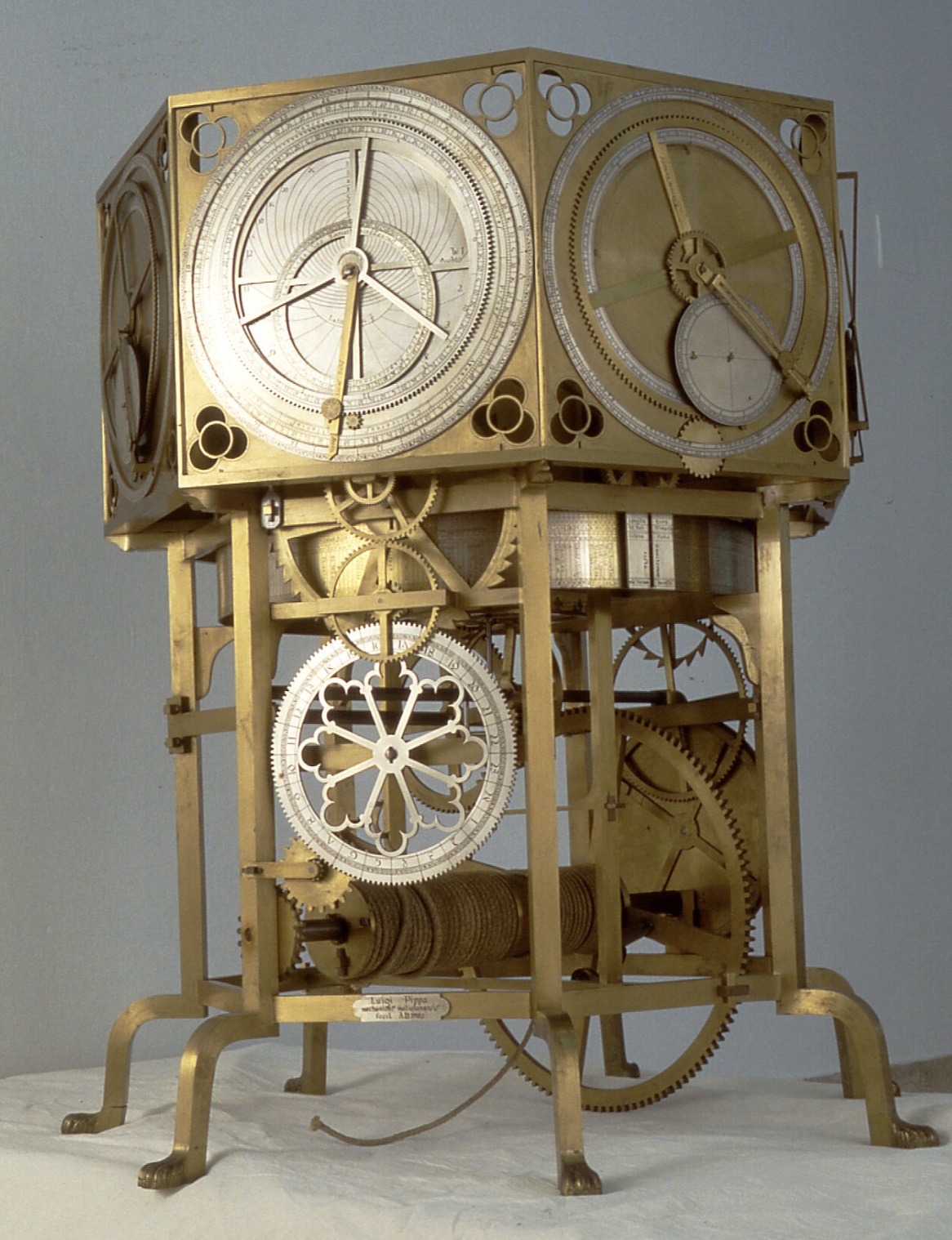

Imagen de portada: Reconstrucción del reloj astronómico de Giovanni Dondi dell’Orologio, Milán

En 1684, un año después de la batalla de Viena, con la que quedaba conjurado el peligro turco sobre Europa, Carlos II donó al monasterio del Escorial la lujosa caja de un reloj, regalo del emperador Leopoldo I de Austria. La caja fue transformada en custodia para la Sagrada Forma, y la parte que debía albergar la maquinaria fue adaptada para poder recibir en ella la hostia consagrada de Gorkum, aquella que fue profanada durante la guerra en Flandes por partidarios de Zwinglio. Como consecuencia del sacrilegio había empezado a manar sangre milagrosamente, y fue abandonada ante el terror que producía semejante visión. Finalmente, acabó en poder de Felipe II, quien la depositó en la basílica. La caja del reloj, transformada en receptáculo para aquella histórica reliquia, representaba la expiación por los pecados cometidos durante las turbaciones sufridas bajo el reinado de Carlos II; también, mucho más aún, la exaltación católica de la transubstanciación frente a los enemigos de la monarquía. Pero ante todo, mostraba el momento en que el tiempo era vencido, paralizado, extraído simbólicamente pieza a pieza, ruedecilla a ruedecilla, para introducir en su lugar el cuerpo de Cristo, con cuya muerte y resurrección había de finalizar el destierro histórico de la humanidad, desembocando en la redención y la restauración del Paraíso. El sacrificio de aquel dios vivo, muy lejano en el tiempo, había sucedido sólo por amor a la humanidad. Esto, en realidad, poco tenía que ver con los delirios de reyes y prebostes que pisaban el monumental templo de los Austrias españoles. Había caído en el olvido que la primera ofrenda eucarística fue un acto de amor, no de dominación. Pero el tiempo, aparentemente, había sido derrotado.

Estas palabras, dirigidas por Fausto al momento fugaz, al tiempo que se precipita en veloz carrera hacia la nada, habían de sellar su destino, caso de ser pronunciadas. Son los términos de la célebre apuesta con Mefistófeles. Fausto, el sabio desencantado, milagrosamente rejuvenecido por artes diabólicas, piensa que jamás sentirá pesar alguno al contemplar cómo el tiempo se escurre entre sus dedos. Si alguna vez le pide al instante que se detenga, echada estará su suerte, tocarán a difunto las campanas, caerán las manecillas del reloj y su alma prisionera marchará encadenada al Infierno. Sin embargo, acabará gritando al tiempo que se detenga, que todo se paralice, que el hermoso instante que apacigua su corazón se vuelva eterno. Cuando el Fausto histórico murió en 1541, estaba bien lejos siquiera de soñar que su nombre estaría unido a la gran victoria sobre el tiempo y el Diablo. Hubo un dios en la Antigüedad que se hizo carne para entregarse, únicamente por amor, a la humanidad entera. Según un evangelio apócrifo atribuido a Santiago, el mundo se paralizó durante un instante que hubiera podido durar milenios. Fue con el parto virginal de la doncella, ocurrido bajo las bóvedas pétreas de una cueva, que envolvió todo en una niebla misteriosa. El momento se detuvo, tan bello era.

Los poetas enamorados han sabido detener el tiempo desde Orfeo, cuyo canto paralizaba bestias, guerreros y ríos. Pedir al devenir que se pare, que todo se interrumpa ante un momento bello, un instante de reconciliación, ha de llevar directamente a la contemplación recogida de todo cuanto rodea a la vida. Los ríos deben detener su curso, las aves su vuelo, el viento calmarse; el rumor del aire en la hierba, el trinar de los pájaros y cualquier sonido de vida se diluirá como en un misterioso sfumato. El observador y aquello que es observado, la totalidad del ser, aspirarán a unirse en algo único, en algo estático, invariable y permanente. Pero hemos de sentir primero que somos nada, o menos que nada, pedazos de barro que hablan, hojas secas que arrastra el viento; luego hay que experimentar la poderosa pulsión del amor. Al menos Fausto amaba cuando pidió al tiempo que se detuviera, aunque con ello precipitara su condena. Gutierre de Cetina también amaba, sin duda, cuando escribió un soneto pidiendo al tiempo que fuera deteniendo, poco a poco, el paso; que cesara la rotación de los astros, que el firmamento estuviera quedo, que la maquinaria del reloj parara y los rosáceos dedos de la aurora no descorrieran las cortinas que cubrían los balcones de oriente; que la oscuridad, en fin, durara aún. El poeta amaba todavía, en mitad de una noche tan oscura como la muerte, cuando en 1557, apostado furtivamente bajo el balcón de Leonor de Osma, cayó acuchillado por mano desconocida.

La música también puede extender su reino de tal manera que detenga la órbita de los astros, y pare así el tiempo. Sébastien Le Camus, fallecido en 1677, dedicó una de sus hermosas arias a la noche, a la que saludaba como al lugar en el que ocultar su dolor, refugio de unas lágrimas que brotaban de ojos heridos por la luz del día. Tampoco deseaba salir de la oscuridad, ni ver elevarse el sol sobre el horizonte. Había una belleza en el dolor, una voluptuosidad de la melancolía, que igualmente era bella y a la que, por tanto, se le podía pedir que parara su marcha.

El tiempo detenido es una hermosa quimera. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón?

-

Una novela, dos miradas y la poética tramposa del recuerdo

/abril 03, 2025/Desde el principio, sentí el deseo de combinar la narración clásica con un género que amo: la novela gráfica. El porqué de esa fusión se debe a mi voluntad de distinguir formalmente el plano del recuerdo, más cercano a lo onírico, y el del presente, pues en Teníamos 15 años me propuse volver a mi propia adolescencia, a esos años 90 en los que, al tiempo que descubría mi pasión por la literatura y, en particular, por el teatro, también afrontaba mi identidad en una sociedad sin demasiados referentes y donde resultaba difícil vencer el miedo a alzar la voz,…

-

La alegoría de la plenitud de Julián Ayesta

/abril 03, 2025/Requisitos que parece cumplir fehacientemente Julián Ayesta, al que, con toda justicia, aunque haya escrito también algunos cuentos y obras de teatro, se le puede considerar dentro de la insólita tipología de escritores que escribieron contadas páginas y acertaron una sola vez, como evidencia su única novela: Helena o el mar del verano. Es una novela que Ayesta escribió sin la perspectiva de estar escribiendo una novela, sino que, sin saberlo o pretenderlo, la fue concibiendo por partes, como sucede con la obra de los poetas, a través de entregas sucesivas en diferentes revistas literarias de la época de los…

-

Pilar Eyre: “Las mujeres de más de 60 no están reflejadas ni en literatura ni en periodismo”

/abril 03, 2025/En un encuentro con periodistas, confiesa Eyre que tenía ganas de pasárselo bien escribiendo un libro, y optó por algo más ligero que sus anteriores novelas históricas, que siempre requieren mucha más documentación. Como muchas de sus novelas, la nueva obra tiene elementos autobiográficos o autorreferenciales: “Somos un grupo de amigas que nos reunimos desde hace mucho tiempo, y tras sus comentarios siempre he pensado que con sus historias entremezcladas podría haber una novela”. La novela también nace como reacción a que las mujeres de su edad no están reflejadas ni en la literatura ni en el periodismo, y siempre…

-

En la mirada de Cărtărescu: un viaje literario a través de “El ojo castaño de nuestro amor”

/abril 03, 2025/Contexto biográfico y temático de la obra: La obra de Cărtărescu se erige como un monumento de introspección y reflexión. A través de sus narraciones, nos sumerge en su vida, desde su infancia en la Bucarest comunista hasta sus años maduros, tejiendo un tapiz de experiencias que abarcan amores, desamores, y reflexiones sobre la mortalidad y el arte literario. Su estilo, que combina elementos de humor y nostalgia, añade una dimensión de humanidad y vulnerabilidad a sus narraciones. Influencias literarias y estilo: Cărtărescu, a través de su escritura, nos presenta un entramado de influencias literarias. Su prosa, fuertemente influenciada por…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: