En 1931 Ramón J. Sender publicó en la editorial madrileña Zeus El Verbo se hizo sexo (Teresa de Jesús), novela que, como señaló el autor en el prólogo, no pretendía ser una biografía al uso de la escritora y santa abulense. El libro conoció ese mismo año una segunda edición, en la que el único cambio con respecto a la primera fue la ilustración de la cubierta. La novela no se reeditó en vida de Sender, quien en 1967 volvió a publicar un libro protagonizado por santa Teresa, Tres novelas teresianas, una colección de novelas cortas.

El Verbo se hizo sexo se estructura en quince capítulos agrupados en cuatro partes —«Adolescencia», «Crisis de pubertad», «La pasión» y «Reposo y santidad»— y en ella el autor recoge algunos de los episodios más significativos de la vida de Teresa de Jesús, prestando especial atención a su labor como reformadora de la Orden del Carmelo y fundadora de conventos, a sus experiencias místicas y a la vigilancia a la que la sometió el Tribunal del Santo Oficio. Al mismo tiempo, Sender ofrece en esta novela un fresco certero de la España del siglo XVI y da unas pinceladas de la complicada situación en la que se encontraba la Iglesia católica en aquella época debido a la Reforma de Lutero.

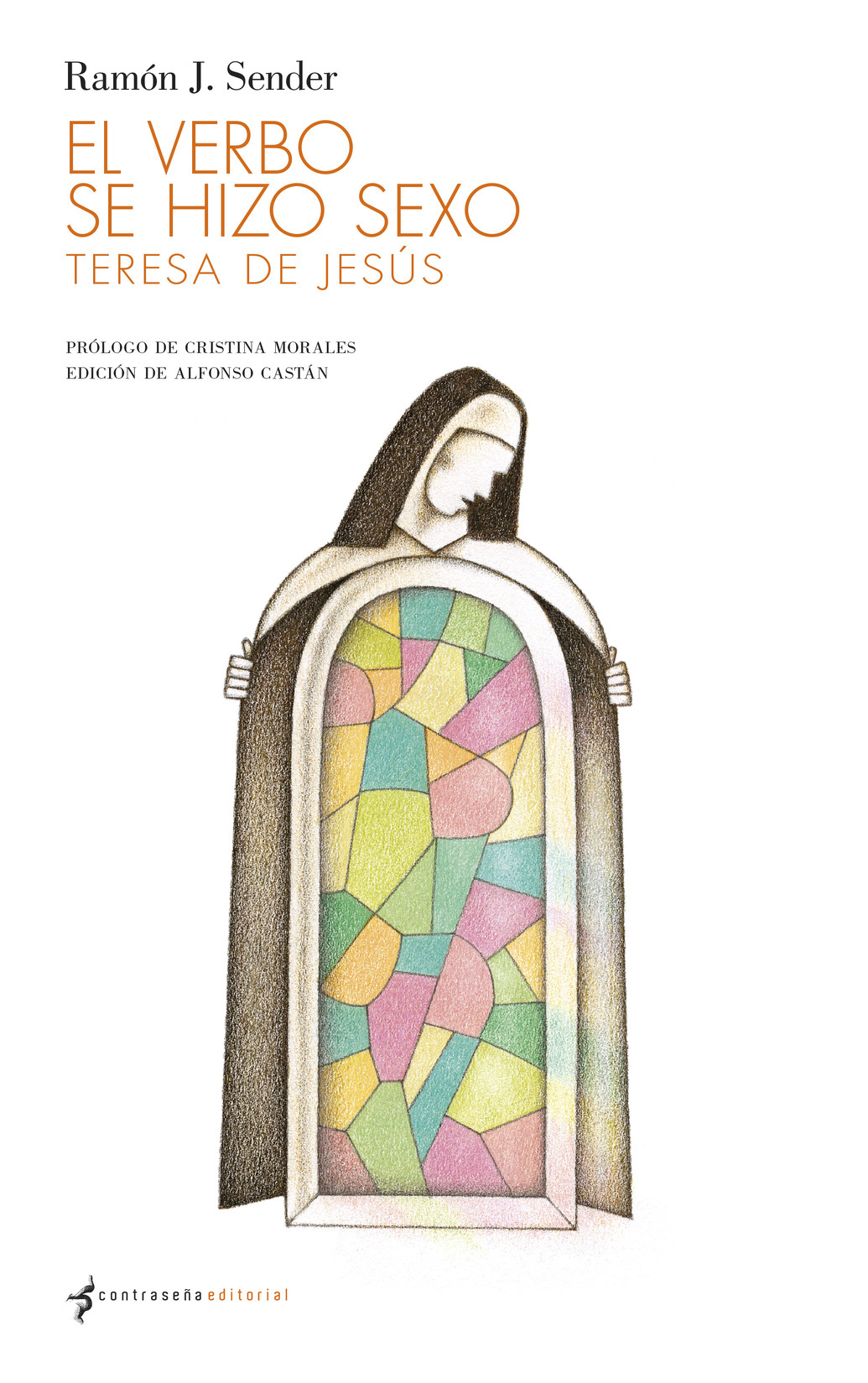

Zenda adelanta un fragmento de esta nueva edición del libro, prologado por Cristina Morales, ilustrado por Alberto Gamón Carranza y editado por Alfonso Castán para el sello Contraseña.

***

PRÓLOGO

De una manera general no he pretendido mediatizar lo ideal y sobrenatural de santa Teresa con una impugnación caprichosamente materialista. No me he propuesto al decir «el Verbo se hizo sexo» rebajar al Verbo, ni a la santa, sino en todo caso elevar al sexo, que tanta importancia tuvo en el misticismo, y que si es carne ya no aloja por vez primera al Verbo, según declaración divina. Por otra parte, el sexo es al misticismo lo que el corazón al romanticismo, aunque en lugar de usar su verdadero nombre los místicos usaran el de entrañas. Pero con esto hay que tener cuidado.

La moral impuesta por una tradición católica que, pretendiendo resolverlo todo al margen de los sentidos, crea y difunde los mejores argumentos sensibles y los aplica a todas las cuestiones, ha dado razones maliciosas a los ateos. Frente al caso de santa Teresa, los ateos —esa mayoría de ateos que en el fondo no son más que herejes— han reaccionado maliciosamente. Pero la malicia es solo una deformación de la misma moral religiosa y acusa una visión de corto alcance. Por eso no hemos querido recoger el equívoco de san Juan de la Cruz. Santa Teresa no fue una histérica sexual, porque para serlo le faltaba la conciencia de su propia carne y de la carne ajena, y desconocía por completo —intuitiva y experimentalmente— la feroz estética de los sexos. Y frente a esa inconsciencia, acompañada por el ímpetu de una inteligencia educada en el concepto individualista de Dios, la malicia no puede nada. Se aniquila en sí misma por falta de realidad propicia, de apoyo exterior. Ni la malicia ignorante ni la docta. Freud creería desmenuzar y explicar a santa Teresa, pero lo más probable es que la santa lo pusiera en ridículo. La ciencia no puede nunca ver más allá de la mitad de un genio, como no ve más que la mitad de la vida.

Teresa de Jesús —de cuya biografía circunstanciada y fiel he huido a propósito— representa muchas cosas en España. Pero, sobre todo, ofrece un caso de psicología femenina muy tentador. Siendo pequeño y estando interno en un colegio se celebraron al mismo tiempo dos centenarios religiosos: el de Constantino y el de la canonización de santa Teresa. El arzobispo nos habló en una fiesta de ambas cosas en términos altisonantes y vulgares, barajando esos dos nombres tan dispares. Desde entonces yo tenía cierta prevención contra las interpretaciones eclesiásticas de la historia y sus héroes. El odio de Constantino era vulgar, guerrero y torpe. Teresa no conoció el odio en su vida. Fue toda amor y, además, amor crudo, natural, carnal, sin melindres teológicos. Su amor llegó a sublimizarse y a sublimizarla, la llevó a los altares y pudo haber sido representado muy bien en las medallas devotas, sin irrespetuosidad, sin la menor desvergüenza, por la imagen de un sexo. Nunca un sexo fue más puro. Nunca como en ella se vio patente y firme la divinidad del sexo, la categoría espiritual y egregia del sexo.

Si hubiera titulado el libro Santa Teresa de Jesús, además de no ser cierto —no he querido hacer, repito, una biografía—, el público burgués hubiera evocado simplemente una imagen de madera festoneada de oro y de pañoletas rizadas. Solo alcanza un poco de la psicología del personaje y se deja atraer por él cuando se trata de los nombres de tipos que caen dentro de su radio sensitivo: Espartero, José María el Tempranillo, Sagasta, Isaac Peral. Nunca podrían imaginar que tras el nombre de Teresa de Jesús hubiera la base de una Iglesia española fallida en Felipe II ni la primera muestra de la capacidad política de la Iglesia en nuestro país. Y si no se les ofrece algo más que la imagen festoneada de cirios, no incurrirán en las páginas de este libro. Diciendo que el Verbo se hizo sexo ya es otra cosa. Se les dice escandalosamente algo de lo más puro que hay dentro. Claro está que yo no creo que el Verbo se hiciera sexo. Para ello habría que creer antes en el Verbo. Uso esa palabra porque alguna hay que dar a las potencias del espíritu, a la flor y la espuma de la pobre inteligencia humana.

ADOLESCENCIA

I. Bodegón morisco

Bajo el signo de Carlos V la ciudad dormita soñando herejías. Los nobles viven del botín de la Reconquista y de lo que se garbeó también en Flandes e Italia. Una parte del pueblo, la que aspira a la nobleza, se sustenta con migajas de los caballeros. La otra, con el comercio de los telares, que da más provecho y que a ciertas horas puebla la morería de opacos rumores. Las calles tienen la distinción de grabado flamenco, que les da el haber pasado por ellas los infantes de casi todos los reyes. Lo malo es el cielo, bajo y espeso como un toldo. Corre con la prosa de Roldán y el romance de don Gaiferos un tremor de impaciencia que hace de la ciudad un estanque repujado bajo el viento. Hay prisa en los gestos, en las palabras. El aire del Renacimiento da unas ganas atroces de vivir; pero esa voluptuosidad crece aun merced al espectáculo de los autos de fe, que desmoraliza con un sucio deleite metafísico.

Nadie se conmueve ante palabras de contenido dramático: profanación, crimen, sacrilegio. Hay una violencia vital formidable, pero no deja de ser culta y biencriada. En un plano inferior se desenvuelve y late el trabajo silenciosamente. Trabajan los moriscos. Gracias a ellos y a los judíos que aún quedan puede vivir España y sostener su pomposo tren. Lo de Oriente y Flandes, lo de Italia e Indias es un lujo que el país se permite porque moriscos y judíos crean el fondo de la hacienda nacional. Los telares de Ávila no funcionan. Es día festivo y la nobleza lleva su contribución de penachos y cascos al duque de Granada, que va contra el francés. Bajo el cielo turbio pasan y vuelven a pasar las golondrinas. Más allá de las murallas hay remolinos negros y aletazos de cuervo sobre medio torso humano clavado en un palo para escarmiento. El cielo se comba; una ráfaga de viento lo agita y disgrega en grandes hinchazones y comienzan a sonar las campanas de la catedral.

1

Si no fuera por la puertecilla que se abre en uno de sus costados, la taberna podría confundirse con un matacán del viejo castillo que sirvió de base a las volutas y a las agujas de piedra de la catedral. Dos frailes, bajo sus cogullas, asoman las narices luminosas del buen bebedor. Avanzan, se consultan, retroceden, y uno, por fin, se acerca a la puerta.

Surge un rostro macilento sobre la ropilla negra del licenciado. Don Pedro de Cepeda, flaco, de ojos vivos, con una resistencia íntima contra su propio cinismo, que nunca sabe a dónde le llevará. Le molesta hablar con esos tipos mixtos de fraile y de mendigo, uno de los cuales explica con voz gangosa:

—Venimos a ver si habéis terminado los gozos de santa Quiteria.

Don Pedro se ladea el bonete, contrariado.

—Volved esta tarde. El fraile más alto habla con las piernas abiertas, las manos cruzadas sobre el estómago.

—Tanta prisa no corren; pero vengo a deciros que los compongáis empleando palabras finas y que inciten a dar grandes voces.

—¿Palabras finas?

—Sí, como terrenal y mundanal.

El otro interviene de pronto. Su seriedad se abre en una sonrisa blanda:

—La mosca llega trompicando que es una bendición de Dios. Eso de terrenal ponedlo también en la oración del manco pecador, que tengo ya sacada una música que provoca al baile.

—Esa música la saqué yo, don Pedro —interrumpe el compañero—. La, ra, la, la. La, ra, la, la, la. Ahí van cuatro reales a cuenta. La, ra, la.

Baila discretamente, evitando la atención de los que pasan. Suenan sus chanclas sobre el canto rodado. Don Pedro regatea y el fraile, sin dejar de bailar, dice que no da más. El licenciado Cepeda pide ocho reales y el fraile acaba por darle siete.

Recelan de Abenrais, el tabernero. Confían en don Pedro; pero como saben que este los desprecia, no las tienen todas consigo. Por eso, cuando llega Abenrais con las de Caín, hacen un movimiento de retroceso. Abenrais, por su parte, se inclina hacia don Pedro y justifica la precaución preguntando:

—¿Les corto las orejas?

—¿A quiénes?

—Si yo no puedo cortarle las orejas a un clérigo, ¿se puede saber qué hago en Ávila?

Acuden tres moriscos más por una escalerilla interior y se abalanzan sobre los frailes, que huyen con su nariz roja al frente, como cigüeñas. Don Pedro se interpone.

—¿Se puede saber para qué queréis sus orejas?

—Colgadas con una cuerda dentro del tonel dan al vino un punto de kirieleisón.

Los moriscos quedan alineados en el fondo. Plano de luz que corta dentro de la taberna el tiempo de Jesús y el de Mahoma. Se puede leer en él la fecha arábiga en números romanos. Abenrais sale a la puerta y vigila a los frailes, que ya, sosegados, se encaminan a la catedral.

Don Pedro se deja caer en la estera con los siete reales en la mano. Los contempla y ensaya mentalmente la oración del manco pecador, que no sale con facilidad. Tiene licencias de Salamanca. Ha podido enrolarse bajo las banderas del emperador. Un porvenir brillante que no sabe aún si le huye por fatal y oscuro destino o si lo desdeña por un imperativo de conciencia. Del fondo llega una voz solemne. ¿Cuál de los moriscos habla? ¿Son acaso los tres?

—¿Y vuestro primo don Diego? No hay que olvidarlo tampoco. Una oreja de letrado vale por dos de clérigo. Nos quitó la finca de Almorávides para los dominicos. ¡Cómo me afligen a mí estas cosas! ¡El hideputa quería que nos bautizáramos!

—Si me la devuelven a mí —dice don Pedro sin demasiada fe— la labraréis vosotros.

—No te la volverán.

Don Pedro insiste:

—La justicia de Dios es una.

—¿Qué otros elementos tenéis?

—Un papel en el que se muestra mi derecho. Me acompaña toda la razón humana y divina.

—Malo es tener demasiada razón.

Los moriscos se burlan para sus adentros. Saben que don Pedro no los quiere, pero su compañía los ennoblece. «Hidalgo ful; la olla vacía y el coleto roto». Don Pedro lo advierte en la opacidad del silencio. El licenciado está con los moriscos porque busca en ellos una adhesión moral. También, porque sabe que hiere los sentimientos de la nobleza de Ávila. Sus reflexiones se encadenan, se enlazan, cada vez son más y más vertiginosas. Ahora mismo destruiría, si pudiera, todo su pasado; se aniquilaría a sí mismo y quemaría vivos a los moriscos.

—Labraréis mis tierras si las recupero; pero os lanzaré el mendrugo a la cara y os lo haré sudar al sol.

Los moriscos ríen con disimulo, pero uno hace oír su voz de hombre sin cuajar:

—Don Pedro, yo os seré fiel hasta la muerte. El licenciado pregunta a Abenrais dónde está Ezequiel.

—Aún no ha venido. El pan de Abenrais se le va a indigestar —coge un palo que oculta a su espalda y se asoma a la calle llamando con dulzura—. Ezequiel, hijo mío. ¿Dónde estás, Ezequiel? ¿No quieres echar un vaso con el señor obispo?

A través de la puerta entra la mañana de Ávila con esa luz cambiante de nácar que hace pensar que han tapado el cielo con papeles impregnados en aceite.

—¡Le ilaha ille Allah!

Don Pedro reacciona con viveza.

—¡Estúpidos! Le ilaha ille Allah, y luego vendiendo vino. Todo está así. Los moriscos no lo son; los judíos reniegan de su fe. Los caballeros se matan en la guerra para que los clérigos se refocilen en la paz, y Carlos V, en nombre de Dios, prende al papa. ¡Estúpidos!

Por la puerta asoma Ezequiel. Sotana semítica en los hombros puntiagudos y estrechos. Pecho hundido, que justifica el asma y la pequeña joroba negra. Una viveza descoyuntada, de simio. Abenrais se le acerca con el palo a la espalda, y el judío, acostumbrado a los golpes, lo advierte en seguida, retrocede un paso y muestra una alcuza de lata.

—Ojo, que vengo por vino y me voy.

Abenrais se escupe en la mano.

—Ven aquí, hijo mío, perro de Moisés.

—¡Que le doy con la alcuza! Pero yo no quiero jaleos —rectifica—. Póngame dos cuartos de vino de capellán mayor, que ahora tengo dineros y me podré emborrachar como un caballero.

Y añade, evitando una embestida de Abenrais:

—¡Cuidado, que esta mañana he recibido las sagradas aguas bautismales!

A Abenrais se le cae el palo de las manos. Don Pedro se levanta.

—¿Eres católico?

—Por la gracia de Dios lo soy desde esta mañana.

Abenrais se le acerca con un aire amistoso.

—¿Ya comes tocino, gran marrano?

—¿Y a usted qué le importa? Póngame el vino y me marcho. Estoy de mandadero con el señor arcipreste.

—————————————

Autor: Ramón J. Sender. Prólogo: Cristina Morales. Ilustrador: Alberto Gamón Carranza. Título: El verbo se hizo sexo. Editorial: Contraseña. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.

-

El Pirri en Querido Pirulí y la jerga cheli

/abril 28, 2025/Descubrí la faceta de crítico de cine del Pirri mediante el magacín Querido Pirulí, presentado por Fernando García Tola en 1988 en formato radiofónico, con un decorado que simulaba el interior de un estudio de radio —idea que han adoptado hoy día diversos podcasts—, en el que se alternaban entrevistas, actuaciones musicales y conversaciones profundas de distinta índole. No encontré esa faceta suya buscándole directamente, sino mediante una entrevista de las entonces jovencísimas poetas Almudena Guzmán y Luisa Castro, invitadas por haber sido accésit y premio Hiperión ese año, respectivamente. «¿Se puede ser poeta sin locura?», preguntaba García Tola. «Estamos…

-

El taller de un orfebre

/abril 28, 2025/El relato biográfico de O’Brien, caracterizado por una narración ágil que en ocasiones se contagia del «creacionismo» del objeto fabulado, se asoma a la vida de Joyce con la intención de desprenderse de cualquier sublimación. Al contrario, este no es sino el relato de las miserias vitales que asediaron a James Joyce, en ocasiones, de forma fortuita, otras veces, como resultado de su errático comportamiento. La autora también se propone homenajear a tres mujeres fundamentales en la trayectoria del escritor: Nora Barnacle, Sylvia Beach y Harriet Shaw, aunque, y considerando esta intención, el ímpetu de la vida de Joyce obliga…

-

Doshermanos

/abril 28, 2025/No es fácil hacer lo que han hecho, se necesitan huevos, cierta dosis de ego y lo más difícil: tener una historia interesante que contar. Huevos, porque hacer lo que han hecho en el mundo del graffiti sin esa actitud sería imposible. Ego, por que se necesita cierta dosis para construir la carrera que han hecho dentro de la cultura hip-hop. Y una historia que contar, porque la vida hay que vivirla, sentirla y sufrirla. Con cientos de viajes en su mochila, puedo afirmar que no conocerán hoteles o restaurantes de muchas de las ciudades que han visitado, pero sí…

-

Zenda recomienda: Parientes pobres del diablo, de Cristina Fernández Cubas

/abril 28, 2025/La editorial apunta, a propósito del libro: “He aquí tres historias en las que el lector difícilmente podrá escapar de su irresistible capacidad hipnótica. Un comerciante sufre en África los efectos de una extraña maldición al alojarse en un pequeño hotel en apariencia tranquilo y confortable. Un joven de buena familia decide emplear su tiempo y sus viajes en investigar una casta humana nacida para el mal. Una anciana suspicaz, temerosa de que sus familiares la ingresen en una residencia, atribuye a un «simpático» moscardón su alteración de rutinas y el reencuentro con viejas compañeras de colegio, con las que…

Chorradas y verdades mezcladas. Quien quiera conocer a Santa Teresa, que vaya a sus escritos y huya de sus múltiples y pretenciosos intérpretes y vulgarizadores.