El rapto de Perséfone, de Rubens.

Las palabras son una cosa fascinante porque pueden no ser solamente una cosa. Pueden desdoblarse como figuritas de goma; partirse a la mitad y volver a pegarse después. Pueden bailar un charlestón a media tarde y, unas horas después, dejarse los huesos en un reggaetón de madrugada. Para que puedan hacer todo eso, huelga decir que es preciso el pulso de una persona que sepa empuñarlas. Que las dome y las acaricie, como hacía Elizabeth Taylor, novelista inglesa que vivía en las antípodas artísticas de su homónima actriz. Si la segunda era sangre efervescente, la primera era un arroyo manso, curvilíneo. Un arroyo de inesperadas profundidades que desembocaba siempre en mares desconocidos.

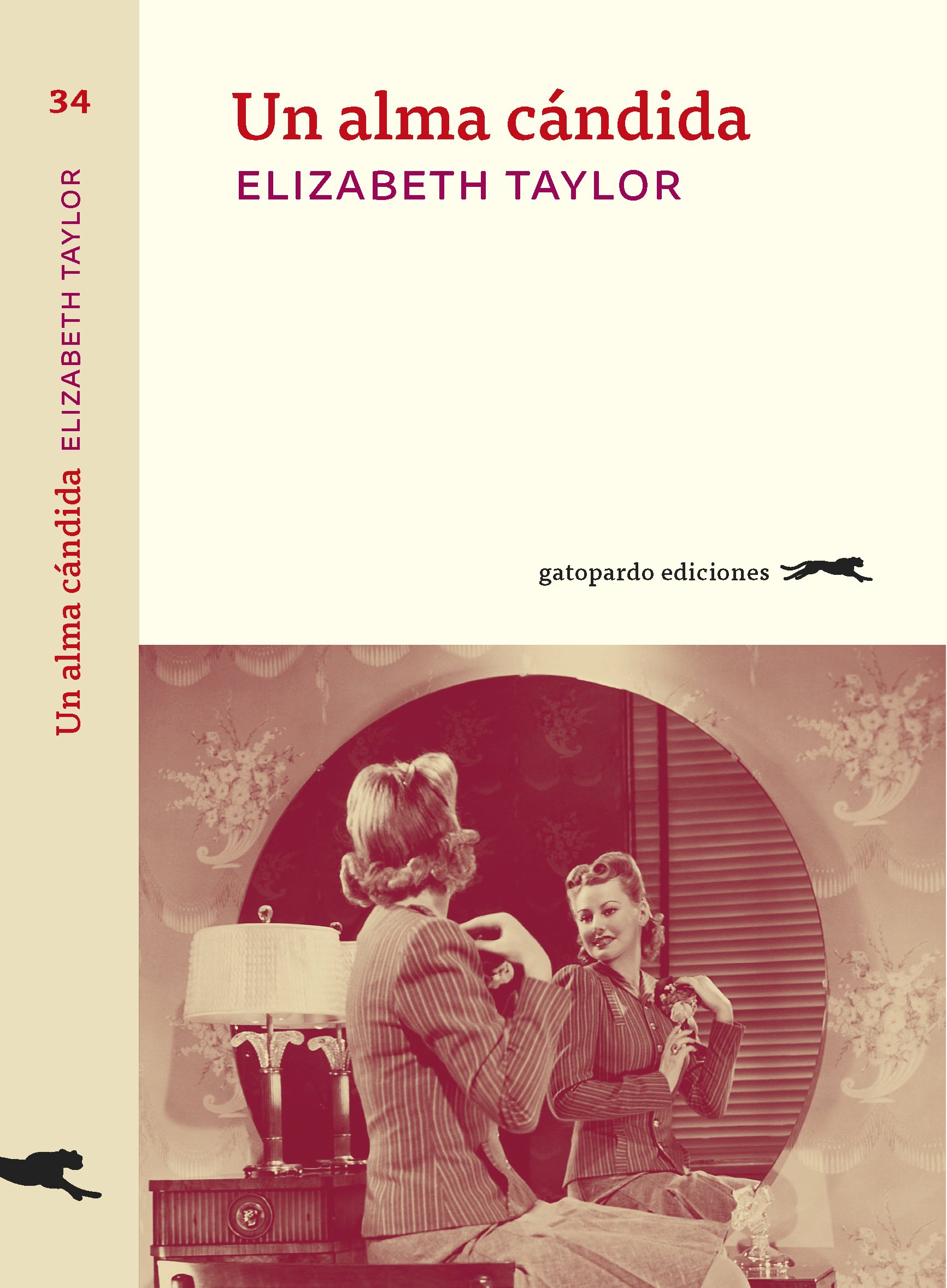

Un alma cándida fue una de las doce novelas que Taylor armó con mimo, como el herrero que funde las espadas con ternura. Se habla de ella en términos austenianos, y es bien cierto que compartía con Jane Austen esa tendencia a la puntiaguda ironía inglesa. Bebía de la autora de Sentido y sensibilidad en cuanto a su delicada forma de emitir sonoras carcajadas disfrazadas de tazas de porcelana. Sin embargo, en Elizabeth Taylor —y, por ende, en Un alma cándida— no late la luminosidad del estilo de Austen, sino un hálito mucho más sombrío.

Esta novela concreta teje los días alrededor de Flora, una joven mujer que comienza su vida en Londres junto a su nuevo y flamante marido, a la espera de su primera hija. Al estilo de una Perséfone moderna, Flora se erige sobre su entorno como una presencia etérea, distanciada de la vulgaridad terrenal. Taylor describe a su personaje central como una criatura de arrebatadora candidez y belleza inapelable; un ser extraído de los rincones de la tierra en los que la bondad y la pureza sobreviven frente a los chaparrones de cinismo que invaden el mundo.

Ante ella se pliegan en primera instancia todos los demás individuos que componen el relato, personajes invadidos por los miedos de una época en la que la frustración empieza a hacerse un hueco en las casas inglesas, un momento en el que el contraste entre expectativas y realidad desencadenado por la abrupta aparición del estado de bienestar ya comienza a dejar huella en ellos. Se expande, pues, un temblor invisible, la frustración que sigue a la toma de conciencia de que lo más probable es que la mayor parte de sus sueños acaben disipándose sin más explicaciones. Como desaparece el humo entre las paredes del viento. Inmersos todos en esas complejas circunstancias, Flora supone un lugar donde cobijarse.

Es un ejercicio de ocultamiento, un truco de manos mediante el que ella se convierte en una especie de espejo ante el que se estrellan los miedos. Pero ese ejercicio conduce, sin embargo, a una doble vía de escape: en primer lugar, convierte a todos los individuos que buscan refugio en personajes desamparados, incapaces de gestionar sus propias vidas. Pero lo más importante llega con la segunda salida, en la que Flora se topa, de forma inconsciente, con una temible realidad. Nadie que ella conozca puede vivir sin su presencia. Ella es, sin necesidad de debate previo, el centro del universo conocido. Y pasa algo con los centros: conviene orbitar en torno a ellos.

La maestría narrativa de Elizabeth Taylor le permite construir este castillo sin apenas referirse a las piedras que lo componen. Su prosa escapa de psicologismos y se adentra de forma natural en un día a día habitado por una terrible incomodidad de la que únicamente Flora resulta no ser partícipe. En ese círculo todo el mundo se parte en dos. Por un lado están las personas que son ante ella; por otro, aquellas otras que viven encerradas dentro de sus cuerpos. Las palabras de la autora se desdoblan de tal manera que presentan un relato duplicado perfectamente integrado en un discurso único. Y ahí entra con el cuchillo entre los dientes en las entrañas de la identidad inglesa, confrontando vehementemente esos dos mundos paralelos que a duras penas conviven: el mundo de lo que la gente dice y el mundo de lo que la gente piensa. En un fragmento de Un alma cándida, un personaje se dirige a Flora mientras yace tumbado en su cama, víctima de una gripe que lo mantiene débil. La narradora reflexiona: “Su debilidad le dio alas para dirigirse a ella de una forma que no empleaba cuando estaba sano”. Todo está ahí, pues: hace falta que alguien delire para que se atreva a hablar desde el estómago.

La creación de ese monstruo bellísimo amenaza con fracturarse con la aparición de un personaje que llega desde fuera, que se introduce hábilmente en ese círculo hermético sin conocer sus olores, sin dejarse embriagar por el hechizante embrujo de esa mujer en profusa levitación. Liz Corbett, pintora desgarbada y huraña, aparece como los terremotos se abalanzan sobre las tierras: de forma invisible, simplemente sacudiéndolo todo. Pero lo que ella no contempla es la necesidad del hambriento. Al final, cuando todos estamos cansados, cuando no podemos más, siempre acabamos volviendo a casa. Regresando a los centros. Y Flora, al fin y al cabo, no pedía nada más que eso. Ella solo pedía ser el centro de todas las cosas, porque todas las cosas así lo habían decidido.

___________

Título: Un alma cándida. Autora: Elizabeth Taylor. Traductora: Ana Bustelo. Editorial: Gatopardo Ediciones. Venta: Amazon, Fnac y Casa del Libro

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: