“Un amigo te invita / cuando el crepúsculo es como un enfermo / cuya vida se acaba”. Estos versos pertenecen al poeta valenciano Ar Ruşāfi, y, como toda verdadera poesía, nos enseñan una manera de mirar. Ar Ruşāfi vivió en el siglo XII. Vivió, por tanto, la caída del imperio almorávide y la llegada de los almohades, los levantamientos de los musulmanes hispanoárabes y la muerte de Ibn Mardanīš —el Rey Lobo de las crónicas cristianas—, que sólo reconocía la autoridad del califa de Damasco. Sin embargo, en el diván de Ar Ruşāfi apenas hay rastro de las agitaciones que sacudieron su siglo. Trabajaba como sastre para no depender del dinero que provenía del elogio, y, antes que rondar por palacios y cortes, prefería la compañía de otros poetas en las tertulias literarias de Granada y Málaga, ciudad en la que transcurrió casi toda su vida. Era tímido, no bebía vino y murió joven: tres cosas que unidas no podían dar lugar a un simple poeta. Al leer su poesía cuesta recordar que fue escrita a espaldas del choque de los alfanjes y de las cimitarras. Enseguida nos vemos rodeados de jardines y fuentes, de cielos estrellados, de brisas que arrastran el perfume de los limoneros y de los naranjos, y en ese mundo melancólico y sensual que, aunque no lo parezca, todavía sigue siendo el nuestro, bastan unas cuantas palabras para que entendamos qué quiso decir Ar Ruşāfi cuando escribió que “la belleza es un rey que reina allí donde hace alto”. Esta frase —en la que me parece escuchar un eco de esa “fijeza siempre momentánea” que Octavio Paz teje y desteje en uno de sus libros— nos recuerda que la belleza es como los dioses: algo que sucede, pero que precisa del tránsito para ser verdaderamente bello. Tiene que pasar o morir, o dejarnos atrás, encorvados y ovillados de puro dolor. El joven que remendaba túnicas para ganarse la vida aprendía a detener la belleza desde la monótona quietud de su oficio: “Alegres, juguetean / con el telar sus dedos, / como juegan los días con los reinos.” Entregado a ese juego, Ar Ruşāfi levantaba la vista de su bastidor, acariciado por el rumor de azafranadas túnicas y políglotas sandalias, y no necesitaba nada más para descubrir los misterios que se esconden al otro lado de la pausa.

Aprender a mirar no es una garantía para convertirnos en poetas. Pero es imprescindible una atención distinta, una mirada más profunda, para descubrir esa vida secreta de las cosas que a veces, con suerte, queda entreverada a los silencios del poema. Mirar es también descubrirnos a nosotros mismos como una clave para descifrar el mundo: frente a todo lo que se pierde en la sucesión de los instantes, el yo que observa parece el único punto estable entre lo fugaz y lo fluyente, lo único que puede revelar esos retazos de realidad huidiza que el tránsito nos oculta. Y, al mismo tiempo, es un modo de rescatarnos de esa misma corriente, de fijar ese otro yo, fugitivo y secreto, que discurre y se interrumpe en el continuo estar. Mediante la observación detenemos el pasar de las cosas y detenemos nuestro pasar por ellas. Sólo así el mundo nos narra y se nos narra. Cuando la mirada carece de esa profundidad regresamos al individuo hecho de carne, pero, sobre todo, de instantes en la corriente, y volvemos a vivir entre las cosas que meramente suceden sin sentir su caricia más profunda, como ráfagas —ellas y nosotros— de tiempo apresurado.

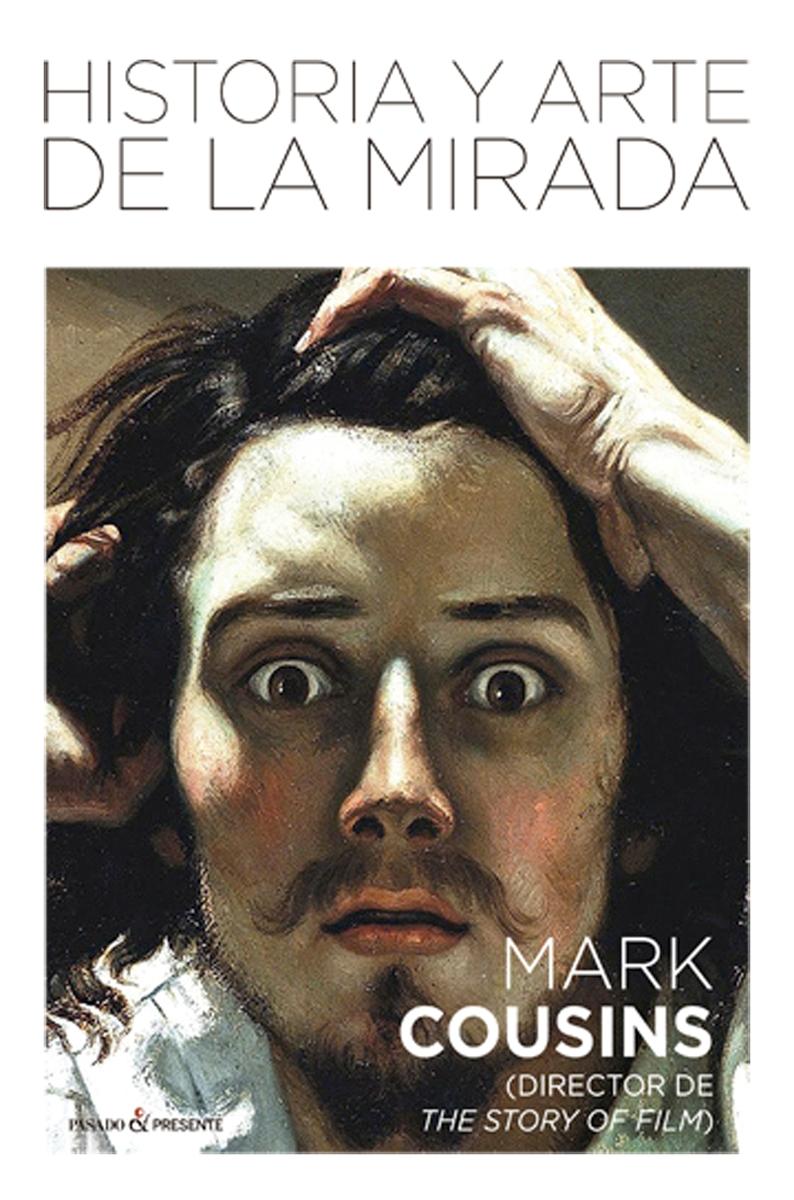

Mark Cousins ha dirigido más de una decena de documentales. Ha escrito al menos cinco libros de ensayo, el primero de los cuales, una obra en colaboración titulada Michel Foucault (1984) —descrita por un reseñador, no sé hasta qué punto acertado, como “abstrusa, repetitiva” y poco interesante, “salvo por la abundante y profusa bibliografía de Foucault” (Toril Moi, French Studies, volumen XL, 1, 1986)—, demuestra que el interés de Cousins en el “juego de la mirada” viene de lejos. No he tenido ocasión de ver sus documentales ni de leer sus libros anteriores; pero sí he leído el último, esta Historia y arte de la mirada cuidadosamente editada por Pasado & Presente (que tan buena labor está haciendo en la publicación de libros absolutamente maravillosos, como su reciente La literatura admirable), de modo que estoy en condiciones de decir que el estilo —y la mirada— de Cousins ha dejado atrás todo cuanto de iterante y aburrido pudiera tener aquella obra primeriza. Su tono es tan relajado como lo es su propio aspecto en la fotografía que aparece en la solapa: un hombre despeinado, en camiseta y calcetines de invierno, con un pantalón corto, sentado con los pies en el sofá. Se diría que es consciente de aquello a lo que se enfrenta y a lo que espera enfrentarnos a nosotros: vamos a restablecer un código de entendimientos con el mundo que nos rodea, remontándonos a la primera de las miradas —la de un primitivo Homo sapiens (una niña) que asoma al mundo unos 13.600 millones de años después de que el inmenso fogonazo del big bang “hiciera posible la mirada”— hasta llegar a nuestro panóptico presente, y ante un cometido así es necesario que nos pongamos cómodos. Para facilitarnos el viaje, Cousins va a situar su voz en una casi sempiterna horizontal, pero no tanto porque el discurso carezca de ondulaciones (al contrario, está repleto de acertadas sorpresas, si no de estilo, al menos sí de pensamiento, que Gonzalo Pontón ha traducido con inteligencia, recursos y buen oído) sino porque parece instalado en un casi demasiado íntimo susurro. Por momentos, en especial cuando el libro se detiene a contemplar aquellos aspectos de la experiencia en que no hemos dado lo mejor como individuos sintientes y conscientes (entre la página 452 y la 460, por ejemplo, las atrocidades se acumulan), su tono conserva esa curiosidad casi alienígena, esa delicadeza. El modo en que el autor ha abordado su acercamiento a la historia, desde la palabra y la imagen circulante —el libro cuenta con un repertorio de instantes donde podemos encontrar igualmente un relieve egipcio como el rostro de Nicole Kidman—, tiene consecuencias en nosotros, sus lectores. Adoptando por dentro una postura de recogimiento tan cóncava como el interior del ojo que parece mirar por vez primera, nos elevamos a un lugar desde el que observamos la inmensa narrativa de lo que somos, y el efecto, más que cualquier otra cosa, produce ternura. ¿Pero qué otra mirada cabe, en realidad, para nuestra historia como humanos?

Todo lo que he dicho al comienzo de esta reseña acerca de la lentitud en el mirar vale para la obra de Cousins. En un mundo que, como los muertos de Bürger, viaja cada vez más deprisa, se hace necesaria esa pausa en la mirada que nos acerca a aquello que ignoramos, o nos lleva a revelar matices inesperados en aquello que creíamos conocer incluso demasiado bien: no importa que se trate de un cuadro o de un paisaje, el rostro de una hija o de una madre. En algún momento de mi lectura, la mirada de Cousins me llevó tan lejos que me hizo recordar esos versos de Ar Ruşāfi que para mí encierran numerosas y no siempre sencillas lecciones, sobre la vida, sobre la mirada y sobre la poesía, que es la más misteriosa suma de ambas: “Un amigo te invita / cuando el crepúsculo es como un enfermo / cuya vida se acaba”. Este libro es como la invitación de un amigo que, al despojar de nuestra mirada la costumbre, nos hace ver, bajo una luz distinta, todas las vidas que comienzan.

—————————————

Autor: Mark Cousins. Título: Historia y arte de la mirada. Editorial: Pasado & Presente. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: