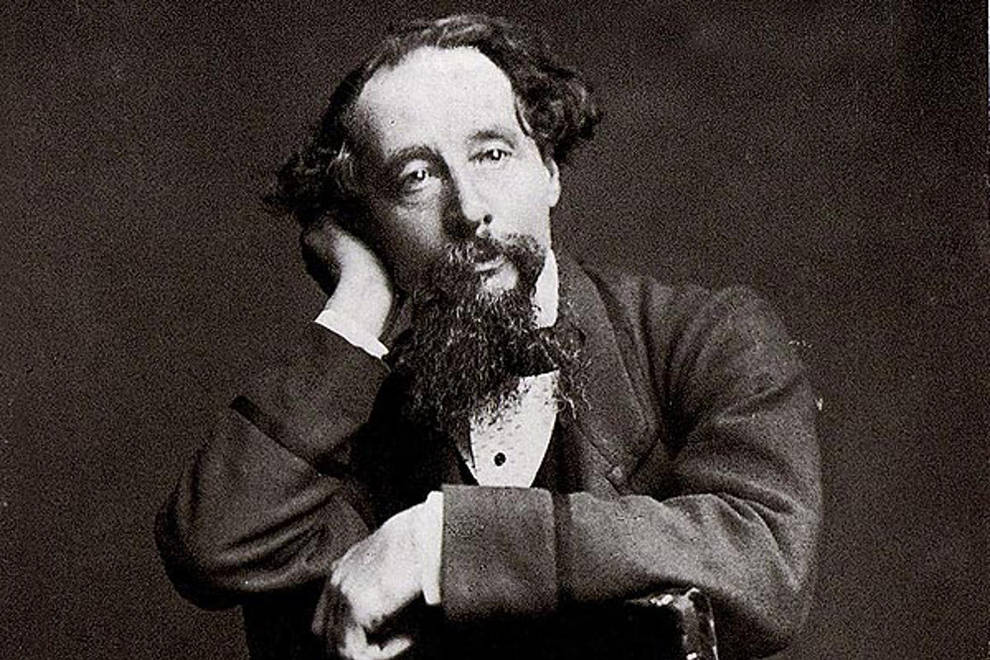

«Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos; la edad de la sabiduría y de la locura; la época de las creencias y de la incredulidad; la estación de la luz y de las tinieblas; era la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación; todo se nos ofrecía como nuestro y no teníamos absolutamente nada; caminábamos todos en derechura al cielo y todos nos precipitábamos hacia el infierno. En una palabra, aquella época era tan parecida a la actual, que algunas de nuestras autoridades más vocingleras insistían en que, para bien o para mal, se la tratara en grado superlativo». Así comienza “La época”, el primer capítulo de Historia de dos ciudades, la “revolucionaria” novela de Charles Dickens, nacido otro 7 de febrero, pero de 1812. El escritor, a quien le costaba separar la realidad de la ficción, era metódico, sentimental, observador, ambicioso, inseguro, eterno superviviente y difícil en el trato debido a su obsesión por el arte y la creación. Poco importa cuántas veces se hayan leído esas líneas o el contexto en el que fueron leídas. Qué les rodeaba durante su lectura, o qué había al otro lado de la ventana del lugar donde se encontraban, donde esa lectura les acompañaba, porque uno de los dones que tiene la literatura es, tal como lo expresó Rimbaud cuando escribió «Le monde n’a pas d’âge, / l’humanité se déplace, simplement», «El mundo no tiene edad, / la humanidad simplemente se mueve» o «se desplaza», que tampoco ella tiene edad. Y ese es el efecto atemporal que genera el primer párrafo con el que Dickens abre un nuevo episodio en su vida y su literatura; un nuevo relato que se desarrolla entre Inglaterra y Francia, contextualizado en los albores de la Revolución, para, de ese modo, volver a desafiar al hombre. Ponerle frente al espejo, en lugar de hacer que mire hacia otro lado, y afronte la lección que siempre le queda pendiente, esa que no termina de aprender. En esta historia, una vez más, Dickens saca a la palestra lo que significa tener conciencia social; defender y posicionarse del lado del desvalido, del rebelde, del pobre, del marginado, del débil. Justo lo que el autor se consideró al poco de cumplir doce años y entrar a trabajar en la fábrica de betún Warren, que ha terminado siendo tan célebre como él, cobrando seis chelines a la semana, como consecuencia de las deudas no pagadas del cabeza de familia, John Dickens, que sólo pensaba en gastar, beber y vivir exento de responsabilidades domésticas. De hecho, lo único que hizo bien fue alentar al mayor de sus vástagos en la lectura de obras de Shakespeare, Fielding o Cervantes, y despertar el interés y la sensibilidad del niño autodidacta que ya se fascinaba por los símbolos que generaban las letras. La musicalidad que emitían, las rimas que formaban, los verbos que conjugaban. La magia de las palabras. El poder de crear un mundo nuevo, o un mundo paralelo, real o imaginario, a partir de los elementos que el jovencísimo escritor tenía a mano. Pero sólo cuando su padre lo subía a la mesa de una de las tabernas que gustaba frecuentar para que el infante recitara extractos de sus novelas predilectas o el soliloquio más relevante de una obra de teatro que había leído, y fijaba su mirada en las del público absorto —quizá compuesto por borrachos, quizá por prostitutas y niños huérfanos—, que no perdía detalle ni atención en lo que el muchacho transmitía, comprendía Charles el hechizo y la seducción que provocaba el lenguaje y su voz. Entonces oía vítores, unos aplausos acalorados, y veía un rostro lleno de orgullo, el de su padre, que se había puesto en pie para mayor respeto del hijo. Y en ese instante en que ambos conectaban, pudo empezar a creer en el arte como salvavidas, como escapatoria ante la realidad y la maldición que se cernía sobre él y su familia, pues el padre redimía sus faltas al contemplar al hijo, y el hijo, cuando declamaba, leía en voz alta o interpretaba, le eximía y perdonaba.

Quién sabe si el gusto que años más tarde sintió por las giras que hizo por Europa y América, protagonizadas por las lecturas en vivo en las que volcaba toda su energía y le dejaban exhausto, no fue fruto de esos comienzos, de esa emoción que le ofrecía su progenitor junto a un público entregado.

A pesar de ello, no hubo mayor dolor para Dickens que el sentirse despojado de su familia y su hogar cuando unos hombres uniformados irrumpieron en su casa y arrestaron a John. De nuevo, por endeudarse y no pagar. Y así, de la noche a la mañana, el niño se hizo hombre. Su mundo se vio truncado; su realidad, distorsionada, y tampoco le bastaba pellizcarse para salir de la pesadilla en la que se hallaba, porque, para su desgracia, ya ni siquiera soñaba. Estaba despierto, más despierto que nunca. Sobre todo cuando recibía los varazos en la espalda que encarnizaban su piel y la humillación de quienes estaban a cargo de él. Hombres y mujeres tiranos, déspotas, avaros de maltrato y ultraje hacia todo ser, grande o pequeño, que se les cruzase. «Todo mi ser se sentía tan imbuido de pesar y humillación al pensar en lo que había perdido que incluso ahora, famoso, satisfecho y contento, en mis ensoñaciones, cuando rememoro con tristeza aquella época de mi vida, muchas veces me olvido de que tengo una mujer y unos hijos, incluso que soy hombre», le reconoció tiempo después a John Forster, primer biógrafo y amigo del escritor. Y no cabe duda de que la experiencia en aquella fábrica, así como las andanzas y desventuras que sufrió para poder sobrevivir en la Inglaterra victoriana e industrial del siglo XIX, carente de justicia íntegra ni leyes que proporcionasen a los hombres, mujeres y niños el derecho a una vida y un trabajo dignos, y, por el contrario, saturada de miseria, deshumanización, pobreza y desigualdad, le aportó las herramientas narrativas necesarias para dar vida a unos personajes y generar unas situaciones que todavía hoy vemos en las calles, sociedades y países de alrededor.

Otra vez, nos encontramos con una serie de obras y una biografía indivisibles, donde, más que la elaboración de un panfleto, y lejos de la demagogia que emborrona, desvirtúa y manipula una denuncia o una reivindicación política y social, lo que Dickens quería era establecer un diálogo interior con el lector. Invitarle a la reflexión gracias a la identificación, la empatía y la emoción. Mostrando la maldad del hombre, sin olvidar su bondad; el horror, sin obviar la belleza; la fortaleza, que nace de la fragilidad; la verdad, que sepulta la mentira; o el perdón, que enmienda el daño y la pena afligida… En definitiva, la imperfección que perfecciona al ser humano. Y además, que tomara partido. Que reaccionara si se cruzaba con un huérfano como Oliver Twist en busca de auxilio, cariño u hogar; que no fuera un jefe autoritario y opresor como Ebenezer Scrooge en el célebre Cuento (o Canción) de Navidad; que se construyera a sí mismo a pesar de las dificultades, como hicieran David Copperfield (el mejor y más fiel retrato de Dickens), Esther Summerson, en la Casa desolada, o Pip, en Grandes esperanzas. Sin olvidar, por otro lado, el carácter extravagante de Samuel Pickwick, protagonista de la ópera prima de Dickens, Los papeles póstumos del Club Pickwick, y fundador del inolvidable y tantas veces imitado y referenciado Club Pickwick; ni al matrimonio infeliz y fallido formado por los Dombey (basado en el suyo con Catherine Hogarth, su primera mujer y madre de sus hijos); ni a la pequeña Nell (ideada a raíz de su aventura con Ellen ‘Nelly’ Ternan), entre otros. Todos ellos personajes inspirados en personas tan contradictorias como su creador, como nosotros. «Dickens era un esclavo de sus contradicciones, siempre lo fue», admitió el novelista y biógrafo Peter Ackroyd en una de las entrevistas que concedió durante la promoción de Dickens: El observador solitario. Y en ese sentido, siguiendo con el pensamiento de Hegel acerca de la contradicción, es posible que, en ocasiones, sea ésta la única vía que posea el hombre para avanzar hacia la justicia y la libertad. Precisamente, lo que intentó Dickens durante toda su vida a través de sus libros, aun fracasando como hombre, como marido, como padre, y decepcionando no sólo a su familia, sino también a sus amigos cuando la popularidad, la fama, una nueva ilusión transformada en amante y las giras, nublaron su razón y su juicio. ¿Qué quedaba de ese niño disciplinado, sensible y autodidacta, del hombre que se había educado y construido sin depender de nadie? ¿Dónde hallar el perdón y la salvación que ansiaba, cómo reparar sus faltas? Preso del desasosiego, no le quedaba más remedio que retomar sus Paseos nocturnos. Internarse en la noche y convertirse en una sombra sin hogar que a esas horas de la madrugada se relacionaba con borrachos e indigentes, testigo de la degeneración y los venenos más corrosivos del hombre. Y sólo cuando los rayos del sol le anunciaban que ya era “mañana”, regresaba a lo que tristemente llamaba casa para releer con atención aquello que había escrito hacía tiempo: esa lección pendiente que no terminaba de aprender, la redención que buscaba para él y para los demás.

-

Una confesión en carne viva

/abril 18, 2025/El escritor Julio Valdeón cuenta en Autorruta del sur un viaje por varios de los lugares sagrados de la música, la literatura y la historia del sur de Estados Unidos. Una crónica novelada desde Nashville, capital del country, hasta Memphis, cuna del rock and roll, de Muscle Shoals, hogar de estudios míticos de soul, a Tupelo, donde nació Elvis Presley, y de Clarksdale, puerta del Mississippi, hasta alcanzar Nueva Orleans. En este making of Julio Valdeón explica cómo nació y de qué trata Autorruta del sur (Efe Eme). ***** Supongo que hay viajes malditos y otros esperanzados, como los de…

-

Jay Kristoff, con la saga El Imperio del Vampiro, revive el mito en su forma más oscura y sanguinaria

/abril 18, 2025/Desde su publicación en 1897, Drácula ha marcado el género y ha dado forma a la imagen del vampiro moderno. Su influencia se extiende más allá de la literatura, dejando una huella imborrable en el cine, la televisión y los cómics. Sin embargo, no fue el único en explorar la figura del vampiro con profundidad. Décadas después, Anne Rice lo reinventó con Entrevista con el vampiro, humanizando a estas criaturas y dándoles conflictos existenciales que los hicieron aún más fascinantes. También George R. R. Martin, conocido por Juego de tronos, escribió una novela de vampiros poco conocida pero excelente, Sueño…

-

Velázquez, ilusión y realidad

/abril 18, 2025/Las razones de esta popularidad, sin embargo, distan de ser históricas, pocas personas identificarían Breda ni sabrían dar fecha o sentido concreto de su asedio. Y sin embargo Las lanzas ahí están, concentrando las miradas y asentando sus dominios en la imaginación. ¿Qué sucede con este cuadro para haberse distanciado de sus hermanos, los pintados por Zurbarán, Maíno o Jusepe Leonardo para el Salón del Reino del Palacio del Buen Retiro, retratos emblemáticos, conmemorativos de los grandes episodios militares de la monarquía española? Suele aducirse una razón ética: la representación, en la escena central del cuadro, de la magnánima recepción…

-

Confidencial (Black Bag): El cine comercial y adulto todavía existe

/abril 18, 2025/Claro que ese espíritu sixties que mencionamos, y que tampoco le es ajeno a Soderbergh, se podría asimilar el personaje de Fassbender, frío pero polifacético como cualquiera de las incursiones de Michael Caine en el género allá por aquella década. Black Bag, sin embargo, no es un monumento a la nostalgia sino un thriller perfectamente funcional e inteligente, aunque, eso sí, al margen de modas. Un film rapidísimo y tremendamente técnico, tanto en su trabajo de cámara (Soderbergh vuelve a ser director de fotografía bajo el pseudónimo de Peter Andrews) como en el despliegue de diálogos del nuevo mejor colega…

Estupendo artículo. Recordar. Dickens. La conciencia social. El arte de escribir, de narrar.

Las épocas se parecen, quizás siempre se parecen, porque siempre hay desposeídos y marginados, víctimas del mal de la época. Pero ahora no hay un Dickens, un verdadero maestro de la escritura y del relato que se dedique a narrar los excesos de la globalización tal como Dickens hizo con la Revolución Industrial. Porque esclavos haberlos haylos y marginados y desposeídos, víctimas de las deslocalizaciones, de la desindustrialización, del ultraliberalismo, de la ingeniería financiera, en Occidente y en Oriente.

No hay un Díckens. Eso sí, se relata lo lumpen, lo cutre, los mil y una micro-ofensas y a los microgrupúsculos de ofendiditos. El grueso, la deshumanizada vuda que llevamos, no se relata.

Dickens, el maestro.

Excelente reseña! Necesario volver a Dickens, ya que la sociedad tanto no ha cambiado y para pensar desde la educación, dar herramientas que abran u a ventana, como lo hizo el padre del escritor. Muchas gracias!

Excelente artículo. Enhorabuena.

Beatriz Eduarte toca con sus palabras cada parte de la sensibilidad del lector. Es el tipo de ensayista que te acompaña, te muestra el camino, anuncia las claves y te propone el riesgo. Sabe que el protagonista es el escritor comentado. Hace de testigo, de anfitriona, de deliciosa compañera de ruta. Gracias

Simplemente, brillante… Y bellísimo. Gracias Beatriz Eduarte.