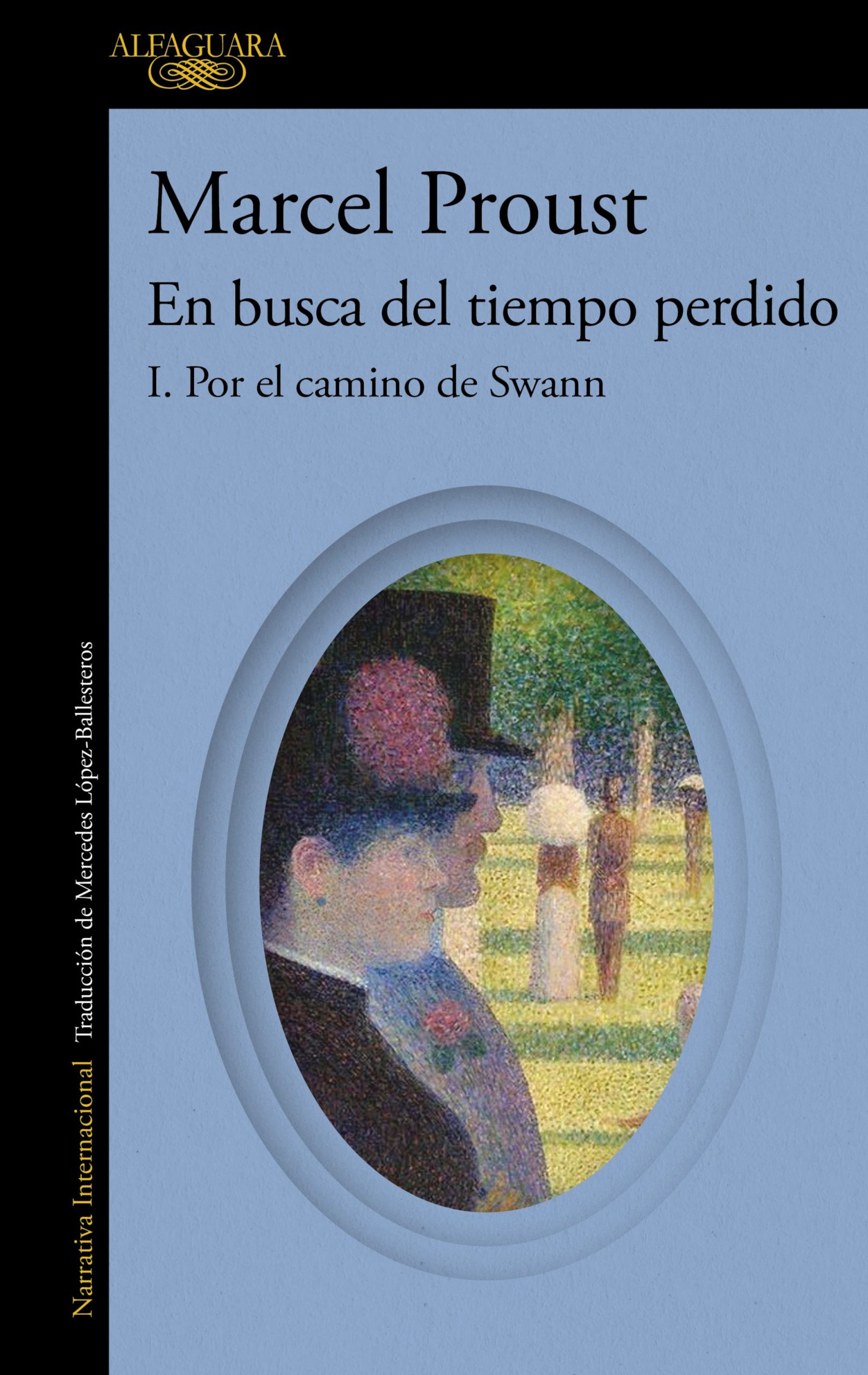

Llega a las librerías la traducción de Mercedes López-Ballesteros de la obra cumbre de la literatura del siglo XX: En busca del tiempo perdido. Una nueva oportunidad para profundizar en la gran saga narrativa sobre la memoria, el paso del tiempo y los paraísos perdidos.

En Zenda reproducimos las primeras páginas del título que inicia la serie: Por el camino de Swann (Alfaguara).

***

PRIMERA PARTE

Combray

I

Durante años me acosté temprano. A veces, nada más apagar la vela, los ojos se me cerraban tan deprisa que no me daba tiempo ni a decirme: «Me estoy durmiendo». Y al cabo de media hora, el pensamiento de que había que ir buscando el sueño me despertaba; quería dejar el volumen que aún creía tener entre las manos y apagar la luz de un soplo; no había dejado de reflexionar, mientras dormía, sobre lo que acababa de leer, pero esas reflexiones habían adoptado un sesgo un tanto peculiar, me parecía ser yo mismo aquello de lo que hablaba la obra: una iglesia, un cuarteto, la rivalidad de Francisco I y Carlos V. Esta creencia sobrevivía unos segundos a mi despertar; no me parecía descabellada, pero me pesaba como escamas sobre los ojos y les impedía darse cuenta de que la palmatoria ya no estaba encendida. Después empezaba a volvérseme ininteligible, como los pensamientos de una existencia anterior tras la metempsicosis; el tema del libro se desligaba de mí, y yo era libre de sumirme o no en él; no tardaba en recobrar la visión y se me hacía muy raro encontrar a mi alrededor una oscuridad suave y sosegante para los ojos, pero tal vez aún más para la mente, a la que se revelaba como algo sin causa, incomprensible, como una cosa en verdad oscura. Me preguntaba qué hora sería; oía el silbido de los trenes, que más o menos alejado, como el canto de un pájaro en un bosque, al dar la medida de las distancias me describía la extensión de la campiña desierta por la que el viajero se apresura hacia la estación cercana; y el sendero que recorre se va a grabar en su recuerdo por la excitación debida a lugares nuevos, a actos desacostumbrados, a la charla reciente y la despedida bajo la lámpara ajena que lo siguen acompañando en el silencio de la noche, a la inminente dulzura del regreso.

Volvía a quedarme dormido, y a veces mi sueño ya solo se veía interrumpido por cortos despertares de un instante, lo justo para oír los crujidos orgánicos de la madera, abrir los ojos para fijarlos en el caleidoscopio de la oscuridad, disfrutar, gracias a un fulgor momentáneo de conciencia, del sueño en que estaban sumidos los muebles, el cuarto, el todo del que yo no era sino una ínfima parte y a cuya insensibilidad no tardaba en volver a sumarme. O bien, mientras dormía, regresaba sin esfuerzo a una edad de mi vida primitiva abolida para siempre, y revivía alguno de mis terrores infantiles, como que mi tío abuelo me tirase de los rizos, y que había disipado ese día —fecha para mí de una nueva era— en que me los cortaron. Durante el sueño se me había olvidado ese detalle, que volvía enseguida a recordar en cuanto me lograba despertar para zafarme de mi tío abuelo, pero por si acaso me envolvía completamente la cabeza con la almohada antes de retornar al mundo de los sueños.

Así como Eva nació de una costilla de Adán, en ocasiones una mujer nacía durante mi sueño de una insólita postura de mi muslo. Creada por el placer que estaba a punto de sentir, me imaginaba que era ella quien me lo ofrecía. Mi cuerpo, que sentía en el suyo mi propio calor, quería unirse a él; entonces me despertaba. El resto de los humanos se me antojaba muy lejano comparado con esa mujer de la que me había despedido hacía apenas un momento; mi mejilla aún estaba caliente por su beso; mi cuerpo, dolorido por el peso de su talle. Si tenía los rasgos de una mujer a la que hubiera conocido en la vida real, como a veces sucedía, estaba decidido a entregarme en cuerpo y alma a este propósito: dar con ella, como quienes salen de viaje para ver con sus propios ojos una ciudad deseada y se imaginan que puede gozarse en una realidad del encanto de lo soñado. Poco a poco su recuerdo se desvanecía, había olvidado a la muchacha de mi sueño.

Un hombre que duerme tiene en círculo a su alrededor el hilo de las horas, el orden de los años y los mundos. Los consulta por instinto al despertarse y lee en un segundo el punto de la tierra en que se halla, el tiempo transcurrido hasta que se despierta; pero puede darse que se mezclen, que se desbaraten. Si de mañana, tras un rato de insomnio, lo vence el sueño leyendo en una postura muy distinta de aquella en la que suele dormir, basta con que su brazo se alce para detener el sol y hacerlo retroceder, y al minuto de haberse despertado ya no sabrá qué hora es, creerá que se acaba justo de acostar. Si se adormece en una postura aún más inusitada y divergente, por ejemplo sentado en un sillón después de cenar, entonces la conmoción será completa en los mundos desorbitados, el sillón mágico lo hará viajar a toda velocidad en el tiempo y el espacio, y cuando abra los párpados se creerá acostado meses atrás en algún otro lugar. Pero bastaba con que, en mi propia cama, mi sueño fuera profundo y aquietara mi mente por completo; entonces esta se desentendía del plano de ese lugar en que me había quedado dormido, y cuando me despertaba en mitad de la noche, al ignorar dónde me encontraba, en un primer instante ya ni siquiera sabía quién era; me invadía solamente ese sentir de la existencia, en su sencillez primigenia, como el que puede bullir dentro de un animal; estaba más desvalido que el hombre de las cavernas; pero entonces me venía el recuerdo —aún no del lugar en que me hallaba, pero sí de algunos que había habitado y en los que habría podido estar—, como un auxilio bajado de las alturas para sacarme de esa nada de la que no habría sido capaz de salir solo; pasaba en un segundo por encima de siglos de civilización, y la imagen confusamente vislumbrada de lámparas de petróleo, y luego de camisas con el cuello vuelto, recomponía poco a poco los rasgos originales de mi yo.

Tal vez la inmovilidad de las cosas que nos rodean les venga impuesta por nuestra certidumbre de que son ellas y no otras, por la inmovilidad de nuestro pensamiento frente a ellas. El caso es que cuando me despertaba de ese modo, con la mente agitándose para tratar de averiguar, sin conseguirlo, dónde estaba, todo daba vueltas a mi alrededor en la oscuridad: las cosas, los años, los lugares. Mi cuerpo, demasiado entumecido para moverse, trataba de situar, guiado por la forma de su cansancio, la posición de sus miembros, para deducir así la dirección de la pared, el emplazamiento de los muebles, para reconstruir y nombrar la casa en que se encontraba. Su memoria, la memoria de sus costillas, de sus rodillas, de sus hombros, le presentaba sucesivamente varias de las alcobas donde había dormido, mientras a su alrededor las paredes invisibles, cambiando de sitio según la disposición de la habitación imaginada, remolineaban en las tinieblas. Y antes incluso de que mi mente, que titubeaba en el umbral de los tiempos y las formas, hubiera identificado la casa al recomponer las circunstancias, él —mi cuerpo— se iba acordando en cada caso del tipo de cama, la colocación de las puertas, la orientación de las ventanas, la existencia de un pasillo, junto con lo pensado al adormecerme y que recobraba al despertar. Tratando de adivinar su ubicación, el costado que tenía anquilosado se imaginaba, por ejemplo, que estaba tumbado de cara a la pared en una cama grande con dosel, y yo me decía en el acto: «Vaya, al final me he quedado dormido sin que mamá haya venido a darme las buenas noches»; estaba en el campo, donde mi abuelo, muerto desde hacía muchos años; y mi cuerpo, el costado sobre el que descansaba, fieles guardianes de un pasado que mi mente jamás debería haber olvidado, me recordaban la llama de la lamparilla de cristal de Bohemia en forma de urna, colgada del techo con unas cadenitas, y la chimenea de mármol de Siena de mi dormitorio de Combray, en casa de mis abuelos, en días lejanos que en aquel momento creía actuales, aunque desdibujados, y que iban a reaparecer con nitidez al cabo de un rato, cuando estuviera despierto del todo.

Después, de una nueva postura renacía el recuerdo: la pared huía en otra dirección: estaba en mi cuarto en casa de Madame de Saint-Loup, en el campo; ¡Dios mío, deben de ser casi las diez, ya habrán acabado de cenar! Habré prolongado demasiado la siesta que suelo echarme a última hora, al volver de mi paseo con ella, antes de ponerme el frac. Pues han transcurrido muchos años desde la época de Combray, en que los días que más tarde regresábamos eran los reflejos rojos del atardecer lo que veía en el cristal de mi ventana. En Tansonville, la casa de Mme de Saint-Loup, se hace otro tipo de vida, y es otro el tipo de placer que me proporciona no salir más que de noche y recorrer a la luz de la luna esos caminos por los que antaño jugaba bajo el sol; y ese cuarto en el que me habría quedado dormido en lugar de vestirme para cenar, de lejos lo veo, al volver, iluminado de parte a parte por las luces de la lámpara, único faro en la noche.

Aquellas evocaciones tornadizas y confusas no duraban nunca más de unos segundos; con frecuencia, mi breve incertidumbre sobre el lugar en que me hallaba no acertaba a distinguir unas de otras las distintas suposiciones que la formaban, como imposible es aislar, en el galope de un caballo, las posturas sucesivas que nos muestra el kinetoscopio. Pero había vuelto a ver, ora uno, ora otro, una sucesión de cuartos que había habitado a lo largo de mi vida, y acababa por recordarlos todos durante las largas ensoñaciones que seguían a mi despertar: cuartos de invierno en los que, al acostarnos, arrebujamos la cabeza en un nido trenzado con las cosas más variopintas: la punta de una almohada, la parte alta de las mantas, el extremo de un chal, el borde de la cama y un ejemplar de los Débats Roses, que uno acababa cimentando con la técnica de los pájaros, a fuerza de apoyarse indefinidamente en ellas; en los que, con un tiempo gélido, el placer que experimentamos es el de sentirnos separados del exterior (como la golondrina de mar, que hace su nido al fondo de un subterráneo, en el calor de la tierra) y donde, al mantener el fuego encendido en la chimenea durante toda la noche, dormimos bajo un gran manto de aire caliente y humoso, alumbrado por el resplandor de las ascuas que se reavivan, en una especie de impalpable alcoba, de cálida caverna excavada en el seno del propio cuarto, zona ardiente y móvil en sus contornos térmicos, ventilada por soplos de aire que nos refrescan el rostro y vienen de las esquinas, de las partes cercanas a las ventanas o alejadas del hogar y que se han enfriado; cuartos de verano, donde nos gusta unirnos a la noche tibia, donde el claro de luna apoyado en las contraventanas entreabiertas despliega hasta los pies de la cama su escala encantada, donde dormimos casi al raso, como el herrerillo mecido por la brisa en la punta de un rayo; a veces, la alcoba Luis XVI, tan alegre que incluso la primera noche no me sentí en exceso desdichado, y donde las columnitas que sostenían el techo con ligereza se espaciaban elegantemente para mostrar y reservar el lugar del lecho; otras, en cambio, el cuartito de techo tan alto, levantado en forma de pirámide hasta una altura de dos pisos y revestido en parte de caoba, en el que, desde el primer segundo, quedé intoxicado moralmente por el olor desconocido del vetiver y convencido de la hostilidad de las cortinas violetas y la insolente indiferencia del reloj de péndulo, que parloteaba en alto como si yo no estuviera, y donde un extraño y despiadado espejo de pie cuadrangular, cruzado oblicuamente en una de las esquinas de la habitación, se hacía a la fuerza, en la suave plenitud de mi campo visual acostumbrado, un hueco no previsto; donde, además, mi pensamiento, esforzándose durante horas por dislocarse, por estirarse en altura para amoldarse a la forma de la habitación y conseguir llenar hasta arriba ese embudo gigantesco, había padecido la dureza de muchas noches mientras estaba tumbado en la cama con la vista alzada, el oído ansioso, la nariz esquiva, el corazón palpitante, hasta que la costumbre hubo cambiado el color de las cortinas, acallado el reloj de péndulo, enseñado lo que es la piedad al espejo oblicuo y cruel, disimulado —ya que no ahuyentado del todo— el olor a vetiver y disminuido notablemente la altura aparente del cielo raso. ¡La costumbre!, hábil aposentadora, aunque muy lenta, y que empieza por dejar que nuestra mente sufra durante semanas en una instalación provisional, pero de cuya compañía esta se alegra pese a todo, pues sin la costumbre, y contando solo con sus propios medios, se vería impotente para conseguir que una casa nos resultara habitable.

Cierto es que ahora estaba despierto por completo, mi cuerpo giró por última vez y el ángel bueno de la certidumbre lo detuvo todo a mi alrededor, me acostó bajo mis mantas, en mi cuarto, y colocó más o menos en su sitio, en la oscuridad, mi cómoda, mi escritorio, mi chimenea, la ventana que daba a la calle y las dos puertas. Pero por más que supiera que no estaba en las casas que, durante un instante, la ignorancia del despertar me había, aunque no presentado de manera nítida, sí hecho creer en su presencia posible, mi memoria ya se había puesto en marcha; por lo general no trataba de volverme a dormir enseguida; me pasaba la mayor parte de la noche recordando nuestra vida de antaño, en Combray —en casa de mi tía abuela—, en Balbec, en Doncières, en París, en Venecia, y en tantas otras partes, rememorando los lugares, las personas que allí había conocido, lo que había visto de ellas, lo que de ellas me habían contado.

—————————————

Autor: Marcel Proust. Titulo: En busca del tiempo perdido: Por el camino de Swann. Traducción: Mercedes López-Ballesteros. Editorial: Alfaguara. Venta: Todos tus libros.

-

Ecos que el tiempo no acalla

/abril 12, 2025/Hoy hablamos de Edgar Allan Poe (1809-1849), cuyos Cuentos completos (Páginas de Espuma, 2025) acaban de publicarse en la que, con toda probabilidad, es la edición definitiva del titán de Boston: íntegros, comentados, ilustrados, con una traducción especializada, y en un formato de lo más atractivo. El volumen está coordinado por dos pesos pesados de la narrativa en castellano: Fernando Iwasaki (1961) y Jorge Volpi (1968). Además, cuenta con sendos prólogos a cargo de dos auténticas maestras del terror y lo inquietante —las mismísimas Mariana Enriquez (1973) y Patricia Esteban Erlés (1972)—, una traducción reluciente realizada por Rafael Accorinti y…

-

Las 7 mejores películas judiciales para ver en Filmin

/abril 12, 2025/1. 12 hombres sin piedad (12 Angry Men, Sidney Lumet, 1957) 2. Testigo de cargo (Witness for the Prosecution, Billy Wilder, 1957) 3. Anatomía de un asesinato (Anatomy of a Murder, Otto Preminger, 1959) 4. Algunos hombres buenos (A Few Good Men, Rob Reiner, 1992) 5. Anatomía de una caída (Anatomie d’une chute, Justine Triet, 2023) 6. Saint Omer (Alice Diop, 2022) 7. Veredicto final (The Verdict, Sidney Lumet, 1982)

-

Gombrowicz: La escritura imperecedera

/abril 12, 2025/No debemos olvidar a quienes, haciendo novela o ensayo, no dejan de escribir en torno a sus íntimas pulsiones y avatares, tal es el caso de Proust, Cansinos Assens, Canetti, Pavese, Pitol, Vila-Matas, Trapiello… Dado que los escritores no son gente de fiar, eso que se nos ofrece como «diario» con frecuencia no es tal cosa, pues hay sobrados ejemplos de obras presentadas como tales cuando en realidad no hacen sino mostrarnos, sin ataduras, el atelier donde el autor se refugia para crear. Por no hablar de los textos auterreferenciales como, por ejemplo, los Cuadernos de Paul Valéry —trabajo inconmensurable…

-

5 poemas de Ferozmente mansa, de Amelia Lícheva

/abril 12, 2025/Dice Gema Estudillo que la voz poética de Amelia Lícheva filtra, analiza y comprende la vida y que es necesaria para traducir el mundo. Y añade: “La vida cotidiana, las relaciones interpersonales, los problemas sociales o la incomunicación son algunos de los temas para los que Lícheva debe conformar ese lenguaje nuevo. Sus logros no pasarán desapercibidos para el buen lector”. En Zenda reproducimos cinco poemas de Ferozmente mansa (La tortuga búlgara), de Amelia Lícheva. *** Último tango La tarde trata de recordarse a sí misma ligero el viento y blancas nubes, pero el sol no se rinde y brillando…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: