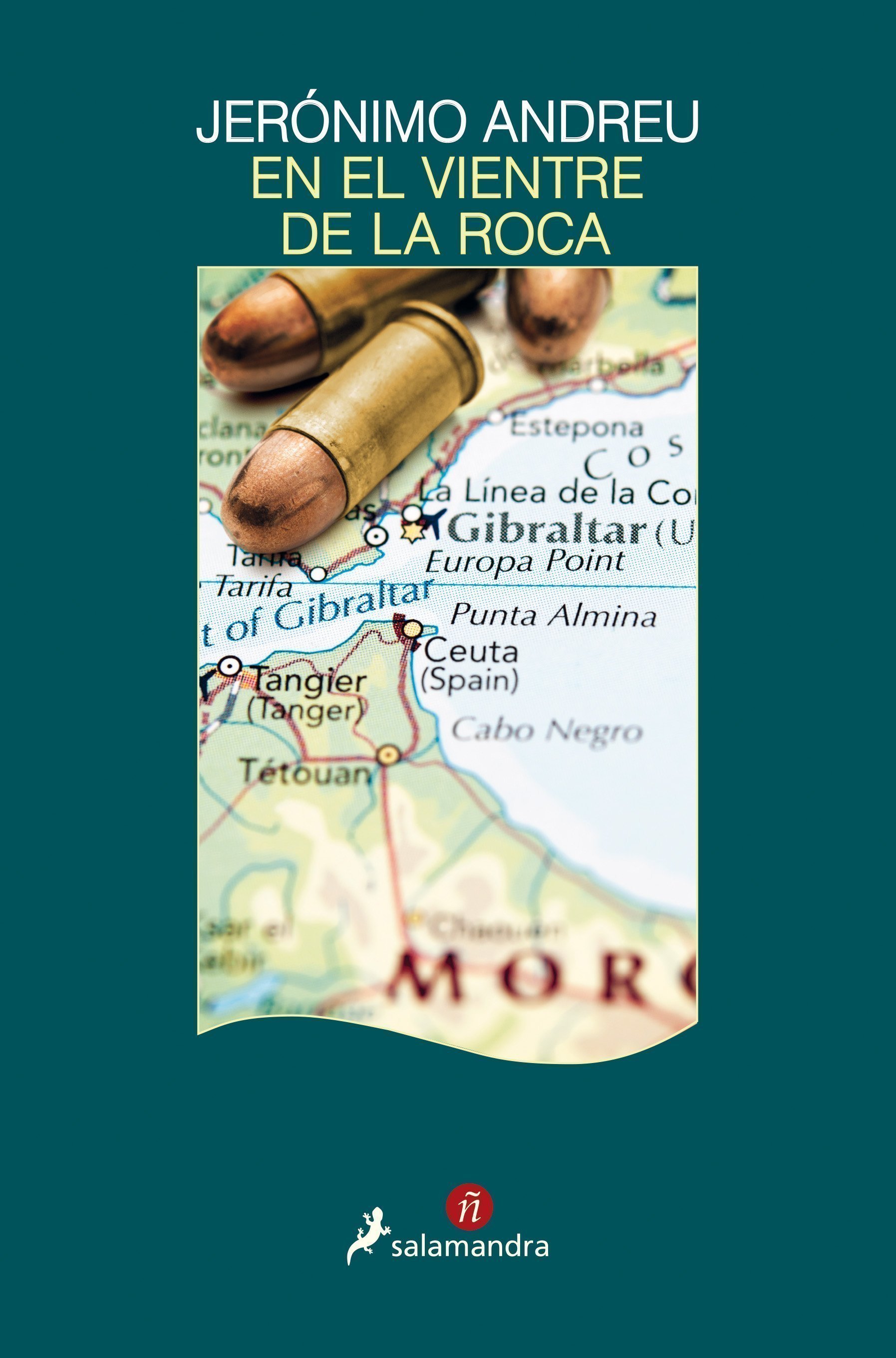

“El verdadero detonante de que ese libro imaginado llegara a escribirse fue el llanito”, escribe para Zenda el autor de esta novela. “Curioseando por las calles de Gibraltar tropecé con una retahíla de conversaciones casuales marcadas por el sabor único de aquel spanglish, y entendí que deseaba escribir algo que capturara su vivacidad”.

El 31 de agosto de 2016 me levanté demasiado temprano para lo que se suponía que eran unas vacaciones. Lo triste es que, en realidad, no lo eran. Por aquel entonces trabajaba de corresponsal en España para un periódico mexicano y, como todo autónomo, la autoexplotación era el único plan infalible. En agosto estaba pasando unos días en Cádiz, en casa de mi madre, pero aprovechaba para vender reportajes de la zona.

Ese miércoles 31 el plan era viajar a Gibraltar y entrevistar sobre el Brexit a su viceministro principal, Joseph Garcia. Así que, mientras en Cádiz se preparaban para una de esas nostálgicas jornadas de playa de finales de verano, yo me levanté a una hora indecente y cogí el primer autobús a La Línea.

Eso no quiere decir que mi excursión no tuviera un componente de nostalgia. Nací en Cádiz, pero la mitología familiar dice que fui concebido cuando mis padres vivían en Algeciras. De niño recuerdo las excursiones a Gibraltar, las primeras hamburgueserías que vi allí, y guardo muy presente una foto en la John Mackintosh Square con mi abuelo Chemi. Pero la razón principal de que el Campo de Gibraltar tenga un lugar especial en mi memoria son los numerosos viajes que he hecho a Algeciras para cruzar a Marruecos. La carretera que lleva por la costa hasta la ciudad es una de las vistas más bonitas que se me ocurren, como deja caer el Lili en mi novela.

De aquel día no puedo señalar ningún evento extraordinario: el paso por la sórdida estación de autobuses de La Línea, el cruce de la Verja, y una lasaña con una San Miguel en el restaurante Buddies tras una entrevista muy civilizada con Mr. Garcia. Sin embargo, mientras paseaba por la ciudad, ya relajado después de completar el trabajo, me ocurrió algo que sucede a menudo en los viajes. Las ciudades ajenas pueden ser una gran fuente de inspiración, pero en el caso de Gibraltar resultó más que eso. El contraste de su riqueza con la humildad de La Línea, la sorpresa que no deja de causar tropezarse con bobbies a unos kilómetros de casa, las referencias a la Segunda Guerra Mundial y su eco a historias de espías y traidores… Todo pareció ordenarse de una forma espontánea, y en un par de horas tenía el germen de la que sería la trama de la novela.

Pese a todo, aquello probablemente habría quedado en otro de esos momentos de inspiración estéril que tan bien conoce cualquiera con ínfulas literarias. El verdadero detonante de que ese libro imaginado llegara a escribirse fue el llanito. Curioseando por las calles de Gibraltar tropecé con una retahíla de conversaciones casuales marcadas por el sabor único de aquel spanglish, y entendí que deseaba escribir algo que capturara su vivacidad.

Ahí empezaron mis errores. Una vez de vuelta a mi casa, en Madrid, tras aquellas vacaciones tan discutibles, me puse unos objetivos de escritura semanales que disciplinadamente combinaba con mi trabajo periodístico. Avanzaba rápido pero, guiado por mi oído y la fascinación por el llanito, del que he consumido todo lo que he encontrado impreso y en Internet, terminé un borrador de novela bilingüe, absolutamente impublicable.

Me veo forzado a un inciso. En mis anteriores intentos literarios he acabado siendo víctima de cierta obsesión por trasladar al relato literario mis impresiones sobre lo que es la vida: algo muy distinto a las tramas redondas, en las que todas las piezas encajan y los personajes atraviesan eventos que los transforman dramáticamente. Para mí, esa distorsión de la experiencia de ser humano siempre ha encerrado una imperdonable traición a la verdad. En respuesta, he tendido a tomar el camino contrario: planteamientos sin una espina clara, con personajes que toman decisiones incongruentes y finales anticlimáticos. Evidentemente, el resultado de esas premisas no le resultó nunca atractivo a ningún editor que no deseara arruinarse, y me atrevería a decir que a pocos de los desafortunados amigos a los que obligué a leer mis manuscritos. En el caso de mi novela gibraltareña me impuse la obligación de hacer lo contrario: una obra con un clímax, en donde las piezas al fin encajaran y que partiera de la idea de que la vida es la vida y la literatura es la literatura (y que yo no tengo aún la pericia —¿algún día la tendré?— para fusionar ambas cosas en un solo evento).

Ahí estaba yo, con mi propósito de escribir una novela clara y accesible, todo proteína argumental, sin la grasa de los adjetivos y las conceptualizaciones; y de repente, me encontré con un texto escrito en pidgin en el que ocurrían mil cosas a la velocidad de la luz pero los personajes, despojados de toda caracterización, tenían la profundidad de un charco.

A pesar de este fiasco, como la base me gustaba comencé un proceso de cebado. Alimenté a los protagonistas con una pizca de humanidad, coloreé la ciudad recuperando los tonos pasteles de sus fachadas genovesas, y redondeé las aristas de la trama para que lo trepidante no resultase extenuante. Pero el cambio más importante fue el lingüístico: eliminé las conversaciones en inglés y limité el llanito a pinceladas que no entorpecieran la lectura. El habla gibraltareña quedó así reducida a una influencia, una música que sonaba dentro de los personajes.

En este proceso, el manuscrito pasó por varios títulos: La Roca, El cebo, El cíclope… Fue mi editora, Anik Lapointe, quien me recomendó regresar a la idea original, y así terminamos con El vientre de la roca. Del papel fundamental de Anik en esta novela hablaré otro día.

Como no podía ser de otra manera, las últimas correcciones del libro las hice en Cádiz este verano. Pocas semanas antes había conseguido escapar de las filas de los autónomos engañando a alguien para que me hiciese un contrato. Probablemente se trate de una aventura breve y en poco tiempo vuelva a la autoexplotación, me dije, pero al menos tendré unos días de auténticas vacaciones por primera vez en un tiempo. Por supuesto, me volví a equivocar cuando pensé eso. Nada más poner los pies en casa de mi madre me llegaron las galeradas de la novela, cuya publicación Anik proponía acelerar, junto con un puñado de sugerencias de última hora del incombustible editor de cierre de Salamandra, Manel Martos. Huelga decir que les quedo tan agradecido por sus aportaciones como por recordarme que las vacaciones son un privilegio que inventaron para otros.

Como me he propuesto ser puntilloso en la cronología, estoy consultando el último correo que le envié a Manel, aquél en el que le anunciaba que consideraba el libro listo para la imprenta. Hace un momento anuncié que no creo en los finales redondos porque la vida no es redonda, pero sería un detalle feo ocultar que acabo de descubrir que ese último correo está fechado un 31 de agosto, el mismo día en que dos años antes tuve mi revelación en llanito. En cualquier caso, afirmar que el círculo quedó así cerrado me parece un poco triste. Quiero pensar que el ciclo de esta modesta primera novela aún no se completó. Que aún nos queda a todos un poco de vida por delante.

——————————

Autor: Jerónimo Andreu. Título: En el vientre de la roca. Editorial: Salamandra. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro

-

Philippe Claudel: “La estupidez humana nunca alcanzó unos niveles tan estratosféricos”

/abril 03, 2025/En una entrevista con Efe, Claudel ha explicado este lunes que en este relato con estructura de novela policíaca y con aires de fábula, publicado por Salamandra y en catalán por Angle Editorial, imantó lo que iba ocurriendo a su alrededor en los nueve años que tardó en armarla, entre 2013 y 2022. “El escritor no vive en Marte, sino en el mundo real, igual que sus lectores y, por tanto, es una persona que recibe el impacto de todos los problemas, angustias y toda la belleza que pasan en el mundo, con lo que todos estos elementos alimentan su…

-

Cantamañanas solidarios sin fronteras

/abril 03, 2025/He vuelto a beber leche en el desayuno. Hace tiempo que dejé de trabajarme el colacao con crispis de toda la vida y me pasé a la leche de soja, que para los que tenemos una edad es más saludable, dicen unos, pero más repugnante, confirmo yo.

-

Pinturas psicosomáticas, de Daniela Escobar

/abril 03, 2025/*** La miniatura abandona el hacha y riega la flor de un plato roto. Las cosas que destruyó —adornos navideños, llaveros, imanes para el refrigerador— la excedían. Pero la miniatura no pudo haberlo destrozado todo y destrozar no es lo único que hace, también barre las mostacillas que desparramó un cofre del tamaño de un ojal. Similar a una persona retraída, espera en escaleras más grandes que su cuerpo y, cuando no quiere involucrarse con el mundo, conversa con las aves grabadas en una taza. Lejos del hacha, mira la catástrofe; es parecida al rastro que dejan las disculpas, una…

-

Un delirio muy bien organizado

/abril 03, 2025/La premisa es simple, pero sus ramificaciones son infinitas: un joven escritor colombiano, en una suerte de cruzada literaria, decide escribirle un mail a César Aira. No le han facilitado la dirección; la deduce, la intuye, la inventa. Es un juego de probabilidades, un algoritmo casero que termina en una pirueta del azar: el maestro de Pringles responde. Y con esa respuesta —concisa, enigmática, que nos apela a todos— se desata un torbellino de obsesión, especulación y reflexiones sobre la literatura, la fama y la autenticidad en la era digital. Pero El mal de Aira no es solo la crónica…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: