Casa de la familia Clutter en Holcomb, Kansas

La historia es de sobra conocida. En 1950, el pequeño pueblo de Holcomb, en el estado de Kansas, vio sacudida su apacible rutina. Los cuatro miembros de la familia Clutter (un matrimonio, Herbert y Bonnie, y sus dos hijos adolescentes, Kenyon y Nancy) fueron asesinados y el crimen sembró el caos en un vecindario nada acostumbrado a los sobresaltos. Los Clutter constituían la perfecta encarnación del famoso sueño americano. Eran trabajadores, joviales, solidarios con sus semejantes y escrupulosamente puntuales en sus obligaciones religiosas. No tenían enemigos en la localidad, más allá de las habituales rencillas anecdóticas, ni había nada en ellos que pudiese suscitar la ira de los foráneos. Cuando el caso se esclareció, se puso de manifiesto cómo la fatalidad viste muchas veces ropajes esperpénticos. Los asesinos, Richard Eugene Hickock y Perry Edward Smith, eran dos convictos en libertad condicional que se acercaron hasta la casa de los Clutter convencidos de que hallarían en su interior una caja fuerte con, al menos, diez mil dólares. No fue una revelación divina lo que los llevó hasta allí: un antiguo compañero de celda de Hickock le contó que había trabajado para Herbert y sabía de buena tinta que el patriarca custodiaba en su despacho los fondos que aseguraban el mantenimiento diario de su granja. Era todo mentira. Según declararon luego varios testigos que conocían bien a la familia, Herbert nunca llevaba demasiado dinero encima y, cuando tenía que abonar pagos que implicasen cantidades importantes, acostumbraba a hacerlo mediante cheques. Hickok y Smith, metidos en faena, no supieron o no quisieron sospechar del viejo compañero de presidio e, iracundos al comprobar que el patriarca no soltaba prenda respecto al escondrijo de su supuesta fortuna, optaron por matarlo junto al resto de su familia. La tragedia adquirió un tinte ridículo cuando se conocieron las dimensiones del botín: el dinero que aquel día se llevaron los criminales de la casa de los Clutter ni siquiera llegó a cincuenta dólares.

Truman Capote y Harper Lee

Los hechos llamaron la atención de un joven periodista llamado Truman Capote, que se enteró del asesinato gracias a una noticia del periódico. Capote había publicado dos años antes su primera novela y quiso acercarse de inmediato a Holcomb en compañía de su amiga Harper Lee para investigar sobre el terreno lo ocurrido y averiguar cómo estaba afectando el homicidio cuádruple a la cotidianidad del pueblo. Entrevistaron a cuanta gente allí había tenido trato con la familia y también a quienes apenas habían cruzado una palabra con los Clutter, pero se sentían conmocionados por los ecos de un suceso que aún constituía una incógnita. No tomaban notas porque creían que eso restaba espontaneidad al texto que saldría de aquel trabajo de campo. Simplemente se limitaban a conversar con los vecinos y por las noches, en el hotel, intercambiaban sus valoraciones de lo ocurrido durante el día y consignaban las anotaciones que juzgaban convenientes. La leyenda dice que aquellas jornadas se saldaron con miles de folios que terminaron arrumbados en un cajón a la espera de la ocasión propicia para darles forma. Ésta llegó una década más tarde, en 1960, cuando se detuvo a los asesinos y Capote quiso entrevistarse con ellos para conocer el lado oscuro de los hechos. La relación que se fraguó entre los tres terminó siendo tan estrecha que finalmente el periodista se puso de parte de los asesinos. Todo ese proceso mediante el cual la curiosidad por un crimen se convirtió en una fascinación absoluta ante los mecanismos del mal cobró forma en el libro que finalmente Capote escribió en torno a los asesinatos de Holcomb. Se tituló A sangre fría, vio la luz en 1966 y el canon establece que con él nació lo que desde entonces se ha venido conociendo como nuevo periodismo.

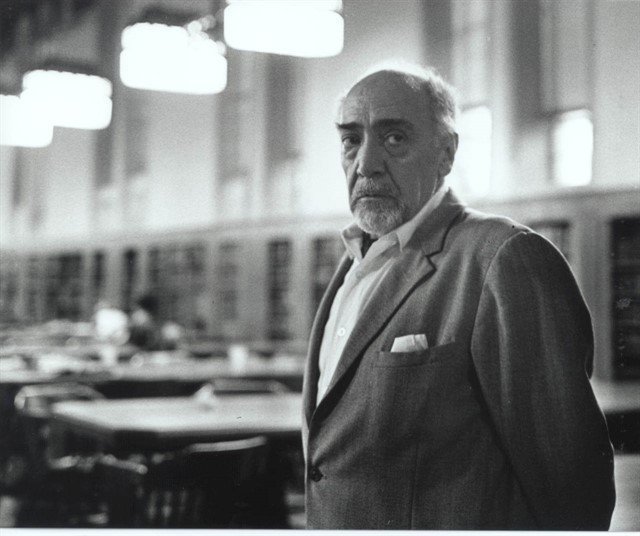

Rodolfo Walsh

Manuel Chaves Nogales.

En esencia, el nuevo periodismo se lo sacó de la manga el propio Capote cuando definió A sangre fría como una non-fiction novel o novela testimonio. Se podría definir como un género consistente en exponer una investigación de índole periodístico con un estilo netamente literario. Hizo fortuna en los años posteriores (con representantes tan egregios como Tom Wolfe o Gay Talese) y sus postulados no admiten mucho debate. Lo discutible es que, realmente, el género surgiera con Truman Capote. De hecho, cada vez son más quienes tienden a situar su nacimiento unos años antes y en el lado opuesto del mapa. En 1956, durante la llamada Revolución Libertadora de Argentina, fracasó un levantamiento cívico-militar de motivaciones peronistas que lideraba el general Juan José Valle. En la consiguiente represión, fueron fusiladas cinco personas, todas ellas civiles, a las que se consideró sospechosas de estar involucradas en aquella asonada fallida. Unos meses después del ajusticiamiento, en una cafetería de La Plata, Rodolfo Walsh, un reportero que ya había escrito un libro de relatos (Variaciones en rojo) y preparado un par de antologías (Diez cuentos policiales argentinos y Antología del cuento extraño), recibió la visita de un hombre que le contó aquella historia y le dijo una de esas frases que ningún buen sabueso está dispuesto a pasar por alto: «Hay un fusilado que vive.»

De lo que ocurrió después, la búsqueda de ese superviviente y la recomposición de cuanto había sucedido antes, durante y después de un fusilamiento del que la opinión pública no tenía la menor noticia, salió Operación Masacre, un libro que llegó a las librerías en 1957 no sin problemas, porque ninguna editorial quería arriesgarse a publicar un testimonio de tal envergadura, y que conoció otras reediciones en las que Walsh iba incorporando nuevos datos a medida que llegaban a sus manos. En esencia, la obra del periodista argentino venía a cumplir uno por uno con todos los preceptos que un tiempo después se establecerían como característicos del nuevo periodismo: la definición pormenorizada de los personajes, la recreación minuciosa de las escenas y los ambientes o el uso abundante del diálogo. Hay que decir que Walsh tenía todas las de perder en la batalla de la posteridad: era argentino, era de izquierdas y fue uno de los desaparecidos de la dictadura militar, con el consiguiente silenciamiento de su obra. Aun así, en los últimos años, y merced a las evidencias, no ha podido más que afianzarse la convicción de que es a él, y no a Capote, a quien cabe atribuir con todas las letras la paternidad del género.

Ramón J. Sender

Portada del libro Tres periodistas en la revolución de Asturias

Y sin embargo, tampoco sería exacto, porque antes de que en el Cono Sur arrancara esa investigación acerca de los recovecos más oscuros de una represión política ya se habían dado en España algunos ejemplos que, como mínimo, se podrían calificar de pioneros. Se puede citar como paradigma a Ramón J. Sender, que en 1933 viajó a la aldea de Casas Viejas apenas unos días después de la masacre que constituyó uno de los mayores escándalos a los que tuvo que hacer frente la II República. La represión contra el pequeño levantamiento protagonizado en una pequeña localidad gaditana por un grupo de campesinos afiliados a la CNT fue tan desproporcionada que la política española se convirtió en una olla a presión y Sender se desplazó al lugar de los hechos para informar de primera mano. Sus crónicas aparecieron en el periódico La Tierra, pero un año más tarde el escritor publicó Viaje a la aldea del crimen, un libro en el que reconstruía el suceso a partir de su propia experiencia y de las declaraciones que los campesinos habían hecho a los investigadores designados por el Parlamento. Cualquier lector que hoy pasee sus ojos por esas páginas no tendrá mayor problema en reconocer en ellas rasgos de ese nuevo periodismo cuya carta de naturaleza oficial se extendería tres décadas más tarde, del mismo modo que se perciben a la perfección ciertos anuncios del género en las crónicas que escribieron Josep Pla, José Díaz Fernández o Manuel Chaves Nogales en la revolución asturiana de 1934. El propio Chaves Nogales es una buena muestra de que el nuevo periodismo estaba ya muy vivo antes de nacer. Si bien su célebre A sangre y fuego (1937) es una obra de ficción, salpimentada con abundantes referentes tomados de la realidad, otros textos salidos de su pluma, como El maestro Juan Martínez que estaba allí (1934), Juan Belmonte, matador de toros (1935) o La defensa de Madrid (que apareció por entregas en la prensa mexicana a lo largo de 1938), demuestran que algo se estaba cociendo en las letras españolas mucho antes de que aquellos dos delincuentes asesinaran a toda una familia en Holcomb, Kansas. ¿Era tan nuevo el nuevo periodismo? Seguramente no, pero los largos y robustos tentáculos del establishment cultural estadounidense y las dotes para el autobombo de un Truman Capote que hizo todo lo que pudo para erigirse en referente y emblema de su propia época pusieron de su parte para adjudicarle el mérito de algo que ya se había inventado mucho antes y que seguramente nació de la necesidad que el periodismo y la literatura sintieron de unirse para intentar desentrañar la complejidad del mundo.

-

Alejandro Jodorowsky, el navegante del laberinto, el humanoide asociado

/abril 27, 2025/Tiempo después, cuando la fórmula se traspasó a las madrugadas televisivas que las cadenas no abandonaban a las teletiendas, la etiqueta se hizo extensiva tanto a los clásicos más bizarros —el Tod Browning de La parada de los monstruos (1932)—, como a los de la pantalla surrealista —Un perro andaluz (Luis Buñuel, 1929)—; o esas impagables maravillas del cine de los países del Este, según el orden geopolítico de entonces. Entre estas últimas delicias se impone mencionar El sanatorio de la Clepsidra (1973), del polaco Wojciech Has, grande entre los grandes del cine alucinado; y, por supuesto, Alondras en el…

-

Robert Walser, el despilfarro del talento

/abril 27, 2025/El caso de Robert Walser es un antiejemplo literario, un caso extremo de autenticidad y de ocultamiento que contrasta con los egotismos y mitomanías de los escritores que pululan con denuedo por el epidémico mundillo literario. Mientras, habitualmente, los escritores luchan por permanecer; Walser, tal vez reforzado por su enfermedad, se empeña en desaparecer, aislándose en un “manicomio”. Los manicomios, aunque sus muros sean un remedo de los monacales, no dejan de ser los auténticos monasterios del siglo XX, las últimas ensenadas de los náufragos de un siglo tumultuoso. Walser ingresa en el sanatorio bernés de Waldau en 1929, y…

-

¿Volverán?

/abril 27, 2025/Todo eso me lo ha producido la última publicación de la doctora en Filología Inglesa María Dueñas (Puertollano, 1964), titulada Por si un día volvemos, libro que pertenece al género de novela histórica, puesto que recrea el ambiente y los hechos ocurridos en la colonia francesa de Orán desde los años veinte del siglo XX, hasta la proclamación, en los años sesenta, de Argelia como nación independiente, sin el tutelaje de la metrópoli francesa. María Dueñas decide que la narración sea realizada en primera persona por la protagonista, dando comienzo a la novela con un fogonazo que deslumbra al narrar de…

-

Zenda recomienda: El puente donde habitan las mariposas, de Nazareth Castellanos

/abril 27, 2025/La editorial apunta, a propósito del libro: “El cerebro es un órgano plástico, que puede ser esculpido con la intención y la voluntad como herramientas. Conocer su capacidad para aprender y adaptarse al entorno es descubrir aquello que nos construye desde fuera. Pero, paradójicamente, es esa misma plasticidad neuronal la que nos brinda la oportunidad de transformarnos desde dentro. En este libro, Nazareth Castellanos se asoma a la filosofía de Martin Heidegger y propone tres pilares fundamentales en los que se sustenta la experiencia humana: construir, habitar y pensar. El relato comienza exponiendo la huella que los ancestros y las…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: