Ya en el otoño de mis días —ahora que todo está maltrecho— hay obras completas que recuerdo en bloque, uno detrás de otro todos sus títulos. Como en esas ediciones en papel biblia de la editorial Aguilar, que hace medio siglo, en fechas como la de hoy, me obsequiaba mi madre. Placeres sistemáticos y antiguos, pero que aún laten en ese punto de mi memoria donde, consciente o inconscientemente, confundo la realidad con el deseo. Es allí, y en lo más alto, donde tengo en un bloque sin fisuras toda la filmografía de Éric Rohmer.

Lo de la versión original no es baladí. También recuerdo que, a finales de aquella década prodigiosa —la de mi juventud más exaltada—, cuando La 2 dedicó un pequeño ciclo a los Cuentos morales, hubo varios buenos cinéfilos que acusaron que aquel cine, en español, no era lo mismo. No en vano uno de sus primeros encantos era escuchar los largos diálogos de las chicas que protagonizaban sus películas. Aunque se hablase francés de los Pirineos —de este lado de los Pirineos, quiero decir—, y fuera precisa la lectura de los subtítulos para enterarse de lo que decían, era como escuchar a Françoise Hardy entonando “Tous les garçons et les filles”. Hay momentos en que un idioma —el inglés del rock & roll, ese francés de las actrices de Éric Rohmer— se entiende aunque no se hable. Es como la pintura abstracta para quien le emociona, aunque el lienzo no permita distinguir ninguna imagen concreta, a diferencia de lo que sí hace, con más o menos precisión, la pintura figurativa.

“Ahora —permítaseme citar a Jaime Gil de Biedma— voy a contaros cómo también yo estuve en París y fui dichoso”. Sí señor, también fue en mis años de abundancia y juventud —justo a los 20—, supongo que habría huelgas. El puente de Saint-Michel estaba bajo la gran Luna de agosto y, eso sí, habían pasado tres lustros desde las últimas canciones de Brassens. Eso era lo que había cuando, entre aquellos Pernod que me bebía en los “tabacs” creía escuchar a Sylvie Vartan —entonando “La plus belle pour aller dancer”, por poner un ejemplo— al oír las conversaciones de las chicas. El siguiente otoño, de nuevo en Madrid, visionando por primera vez La mujer del aviador, volví a experimentar ese placer de escuchar a esas chicas que hablaban como en una canción de Marie Lafôret. Pero esta vez escuchando —en toda la extensión de la palabra— a una chica de París.

Quede claro que, en modo alguno, quiero menoscabar el español, mi idioma. De hecho, me gustaba mucho más escuchar a las chicas que hablaban como yo. Y fueron la mayoría, casi todas. Lo que pasa es que nací cuando el rock & roll, cuando los niños aún venían de París y había adultos que se creían capacitados para decidir lo que debían decir las chicas a los chicos. Me gustaba escucharlas hablando de lo que fuera, aunque no me enterase de nada. La musicalidad de su voz me bastaba, con independencia de lo que pudiera ocurrir, o no ocurrir, cuando cerraban la boca. Y ahora, que debe de hacer mil años que no escucho a ninguna, recuerdo sus soliloquios como uno de los placeres, grandes y sistemáticos, de mi juventud.

No pasa nada, más allá de lo platónico y la cháchara, entre Maud (Françoise Fabian) y Jean-Louis (Jean-Louis Trintignant). Éric Rohmer fue un heterodoxo porque, en unos tiempos que él consideraba inmorales, quiso ser todo un moralista y nos brindó toda esa sensualidad de las chicas, que otros nos proponen mediante el erotismo, con unos diálogos tan fabulosos como sencillos.

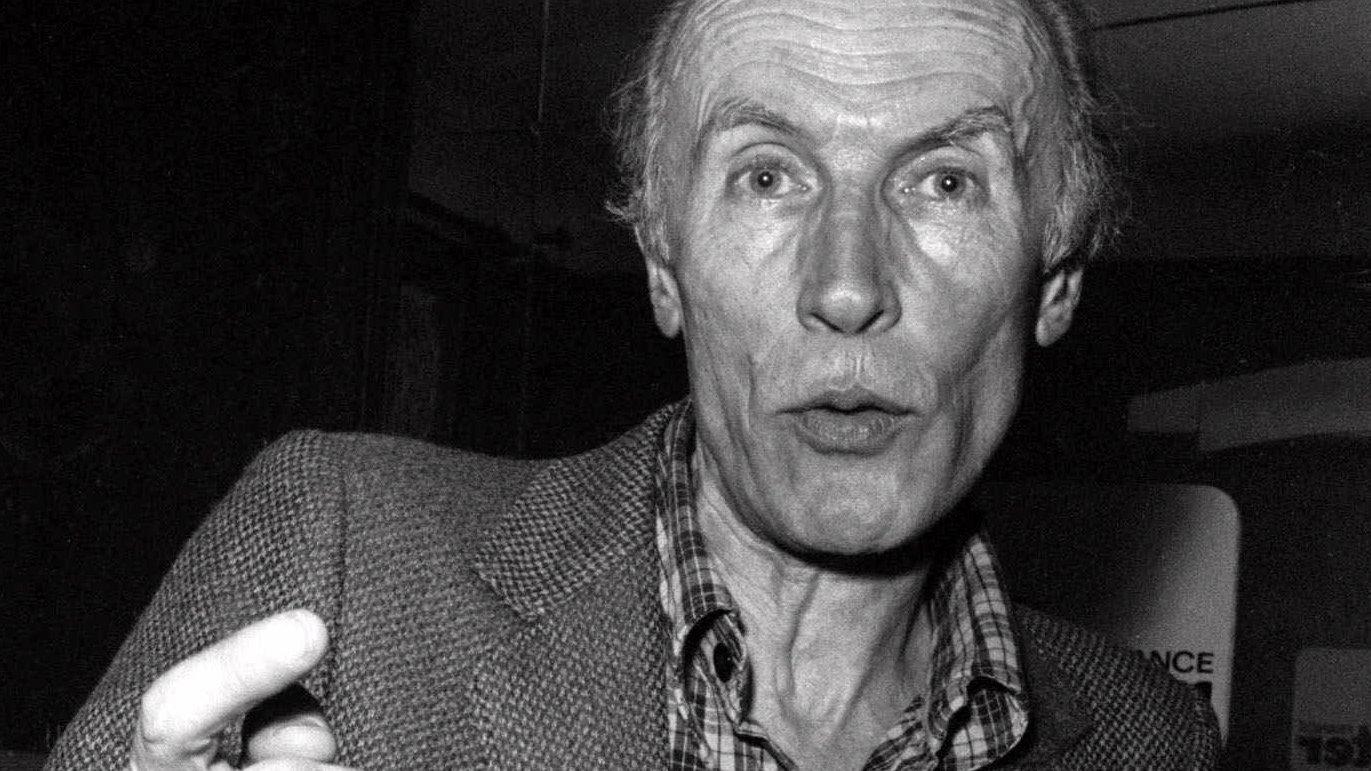

Nacido en Nancy en 1920, Jean-Marie Maurice Schérer se licenció en Literatura y enseñó letras. Novelista antes que cineasta, su primera ficción data de 1946, Elizabeth fue su título. De que por aquel entonces el cine era para él una ocupación poco recomendable viene a dar prueba el nom de plume con el que firma sus críticas: Eric Rohmer, seudónimo con el que pasará a la historia del cine. Tan lúcido en sus piezas periodísticas como el resto de sus compañeros de Cahiers, con anterioridad Rohmer escribe en publicaciones del calibre de Les Temps Modernes.

Su catolicismo —próximo al jansenismo de Robert Bresson, uno de sus grandes maestros—, a menudo considerado una provocación, le convierte en el adalid de la Rive Droite de la cinefilia. Así las cosas, Rohmer publica un texto capital sobre Hitchcock (Alfred Hitchcock, Editions Universitaires, París, 1957) escrito en colaboración con Chabrol. Cortometrajista desde 1950, habrán de pasar nueve años antes de que la AJYM le produzca Le signe du lion, su primer largometraje. A raíz del éxito internacional de sus películas desde La mujer del aviador, nadie diría que Le signe du lion, junto con Paris nous appartient (Jacques Rivette, 1961), integró el díptico de cintas malditas del grupo de la Nouvelle Vague.

Tras su primer fracaso, funda junto a Barbet Schroeder Les Films du Losange. Con esta marca producirá los dos primeros de sus Cuentos morales: La Boulangère de Monceau (1962) y La Carrière de Suzanne (1963). Pero habrán de pasar más de diez años, cuando La coleccionista (1966) y Mi noche con Maud ya han conocido el favor del público, antes de que se estrenen. La edad de oro de la Nouvelle Vague se acaba mientras Rohmer, uno de sus principales impulsores, se gana la vida rodando distintos documentales para la televisión.

Cuando finaliza sus Cuentos morales con El amor después del mediodía, Rohmer sigue siendo un cineasta secreto. Bien es cierto que no tanto como cuando su suerte era la misma que la de Rivette, pero sus películas siguen siendo un placer exquisito y sólo para unos pocos. Será a partir de La marquesa de O. (1976), una adaptación de la narración homónima de Heinrich Von Kleist todo lo acertada que cabía esperar en un profesor de Literatura, cuando el espectro de su público empieza a ser más amplio.

Iniciada con La mujer del aviador, su siguiente serie, Comedias y proverbios, donde deja constancia de sus grandes dotes para la dirección de actores, le convierte en una estrella de la versión original. Su principal preocupación, al igual que en sus primeros títulos, siguen siendo esas bellas jóvenes que tanto inspiraron siempre a todos los miembros de la Nouvelle Vague. Pero la inocencia de su mirada se mantiene incólume. Rohmer nunca llega a caer en nada de lo que cabría esperar en el anciano que observa libidinoso la hermosura juvenil. Básicamente fue un hombre apacible.

Tras las Comedias y Proverbios, en 1990 con Cuento de Otoño, inauguró una tercera serie, los Cuentos de las Cuatro Estaciones. Sin prisa pero sin pausa, su cine llenó de gloria la cartelera internacional hasta el año 2007. Siguió rodando con la misma lucidez hasta ser un octogenario con creces. Acabadas todas sus moralidades, dirigió una ¡visión monárquica! de la Revolución francesa en La inglesa y el duque (2000) y otra de las tramas estalinistas en Triple agente (2004), para acabar adaptando una novela pastoril —La Astrea (1627), de Honoré d’Urfé— en El romance de Astrea y Celadon. No pudo haber un mejor final para ese fabulista moderno que fue Rohmer que allí, entre pastorcillas.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: