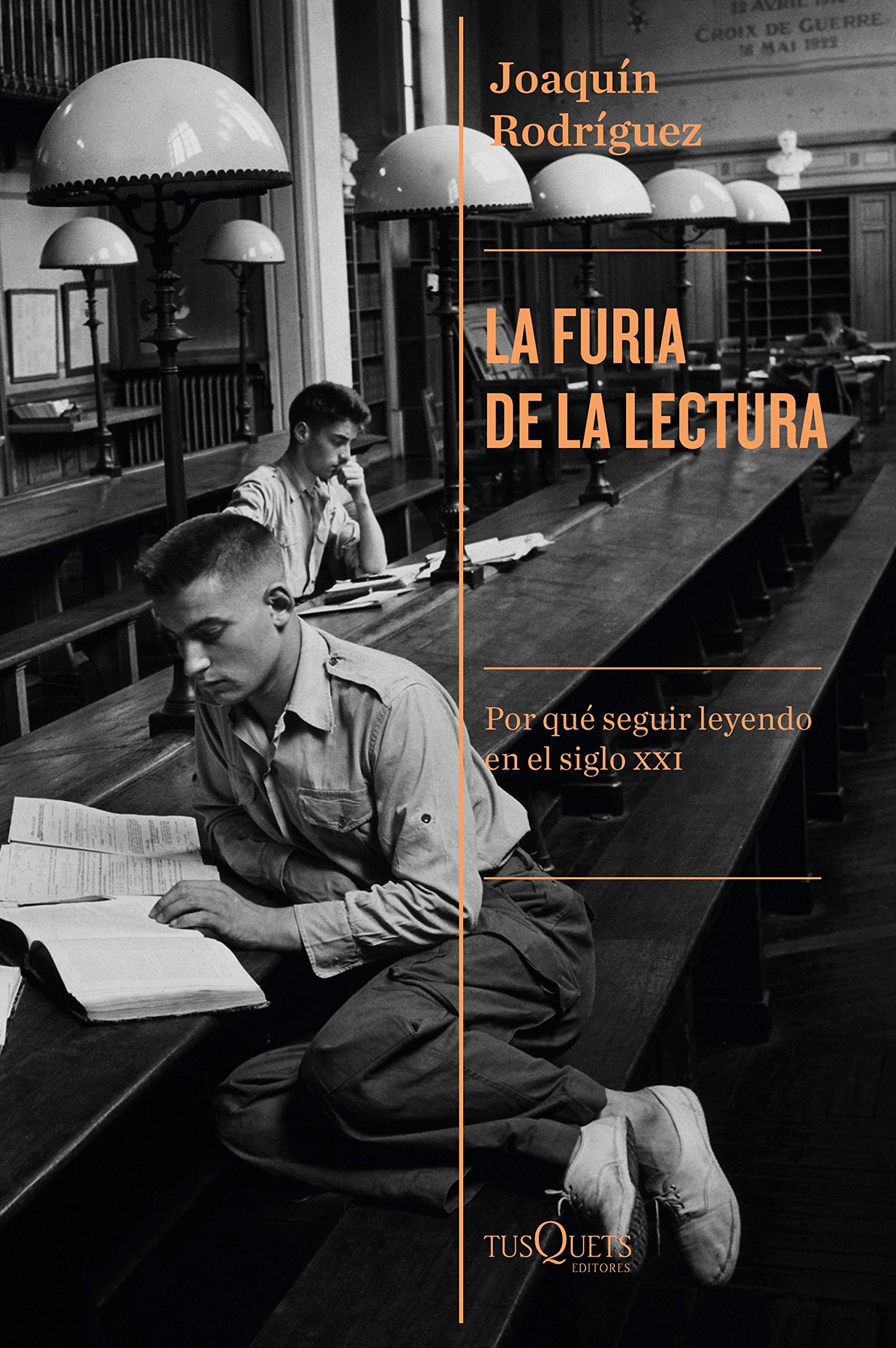

Pecamos de románticos cuando pensamos en la lectura como una acción liberadora; cuando elevamos el libro a la categoría de artefacto que mágicamente nos brindará sensibilidad, una ética más cristalina, o una afección más profunda. ¿Cómo elevar a templo de erudición un discurso que siempre está abierto e incompleto? ¿Cómo sublimar la figura de un lector voraz, pero desordenado, ensimismado, caprichoso y subjetivo?

La disposición del ensayo, de hecho, puede pensarse hasta provocadora. El primer capítulo se abre con un subtítulo jugoso: Del ilimitado amor nazi por los libros y la lectura. Y a través del insistente ejemplo de la obsesión lectora de altos mandos nazis —incluida la del propio Hitler—, así como de la instalación de bibliotecas en los campos de concentración, el autor nos recuerda la paradójica condición de la lectura como motor del contrapoder y del poder. Es decir, de delatar la dominación, pero también de ejercerla.

Este mantra, al que el ensayista volverá una y otra vez, justifica una de las nociones más originales de la obra: la renuncia de la lectura como posibilidad legítima y razonable. No leer puede ser una defensa —subraya Rodríguez—, pasiva o activa, ante la imposición de unos cánones y patrones culturales gestados al margen de las minorías (baste pensar en los procesos colonizadores e imperialistas, y en su herencia actual). Puede ser un alegato contra la figura del intelectual que asume que “los valores de la lectura son evidentes por sí mismos”, sin acompañarse tal juicio de una visión periférica de las estratificaciones socioeconómicas. Cabe añadir que el autor no solo se ciñe al corpus literario y su canon de títulos, sino que aborda también el mismo proceso lector. Leer —denuncia—– se vuelve casi sinónimo de descifrar. Un trabajo detectivesco que conduce a una fosilización de los significados.

Leer es potencialmente peligroso. El autor ha desaparecido, ha dejado de encarnar el texto (al modo de los primitivos poetas), abandonándolo a la función mimética o representativa de la escritura. El signo ha sustituido al objeto, que se aleja y deforma más y más; la literatura, en fin, es un cuerpo indefenso ante su pluralidad de significados, permeable ante la manipulación. Partiendo de esta base, Rodríguez recalca la necesidad de “aprender a poner entre interrogantes el pretendido significado de las palabras, aprender a analizar con ojos críticos su trasfondo”. La necesidad, también, de reflexionar sobre las condiciones extrínsecas al texto, que lo determinan y moldean: ¿qué se lee?, ¿quién lee?, ¿cómo se lee?, y su reverso: ¿quién escribe?, ¿desde dónde?, ¿para quién?, ¿cómo se escribe?

Siguiendo esta línea de pensamiento, e inspirándose especialmente en la figura de Karl Kraus, el autor formulará la propuesta vertebradora del ensayo: la intervención directa sobre el texto, su apropiación consciente. Insiste sobre todo en las técnicas de la lectura grupal en voz alta y en la dramatización de la obra. Esto es: encarnar el signo teatralizándolo —reminiscencia de la literatura oral—, poniendo en acción el pensamiento.

Porque la dramatización acelera ese mágico proceso a través del cual apropiarse del texto literario es apropiarse del texto de la vida; o, en otras palabras: desarrollar la intuición, el autoconocimiento, despertar emociones, generar parámetros vitales complejos que aspiren a lo universal… Un proceso que el ensayista calificaría de “alfabetización verdadera” y que, urge recordar, ha de acompañarse de la enseñanza previa de categorías básicas que favorezcan una decodificación crítica de la obra. Y es que “el principal de los errores es creer que colocando a alguien ante un texto (…) se genera una comprensión y apreciación inmediatas, como si las categorías de percepción estuvieran ecuánimemente repartidas y fuera suficiente con situar a alguien delante de un cuadro o texto, sin preparación ni respaldo alguno, para que reconociera su alto valor”.

La implicación de una presencia colectiva permite también liberar la obra del ensimismamiento de la lectura individual, abocada esta a un único ángulo de interpretación. Rodríguez recalca también este concepto de recepción literaria en red, esto es, la puesta en común de pensamientos, ideas, asociaciones, reescrituras, etcétera, a raíz de una lectura, ya sea de un modo presencial o virtual (el ensayista no esconde su entusiasmo por el movimiento de la fan fiction). Reconfigurar la obra, en suma, trayéndola tanto al presente histórico como individual.

El ensayista nos pasea por los entresijos sociales y antropológicos de la lectura, pintando un bosquejo iluminador que combina el análisis del fenómeno con una serie de propuestas prácticas y muy viables para reavivar el ánimo lector.

Nos enseña también que la “furia de la lectura” emerge en épocas en las que se siente la urgencia de construir una nueva subjetividad colectiva; en la urgencia de revelar y reconfigurar los patrones socioculturales. Y una se pregunta ¿qué mejor momento que este?

—————————

Autor: Joaquín Rodríguez. Título: La furia de la lectura: Por qué seguir leyendo en el siglo XXI. Editorial: Tusquets. Venta: Todostuslibros y Amazon

-

Alejandro Jodorowsky, el navegante del laberinto, el humanoide asociado

/abril 27, 2025/Tiempo después, cuando la fórmula se traspasó a las madrugadas televisivas que las cadenas no abandonaban a las teletiendas, la etiqueta se hizo extensiva tanto a los clásicos más bizarros —el Tod Browning de La parada de los monstruos (1932)—, como a los de la pantalla surrealista —Un perro andaluz (Luis Buñuel, 1929)—; o esas impagables maravillas del cine de los países del Este, según el orden geopolítico de entonces. Entre estas últimas delicias se impone mencionar El sanatorio de la Clepsidra (1973), del polaco Wojciech Has, grande entre los grandes del cine alucinado; y, por supuesto, Alondras en el…

-

Robert Walser, el despilfarro del talento

/abril 27, 2025/El caso de Robert Walser es un antiejemplo literario, un caso extremo de autenticidad y de ocultamiento que contrasta con los egotismos y mitomanías de los escritores que pululan con denuedo por el epidémico mundillo literario. Mientras, habitualmente, los escritores luchan por permanecer; Walser, tal vez reforzado por su enfermedad, se empeña en desaparecer, aislándose en un “manicomio”. Los manicomios, aunque sus muros sean un remedo de los monacales, no dejan de ser los auténticos monasterios del siglo XX, las últimas ensenadas de los náufragos de un siglo tumultuoso. Walser ingresa en el sanatorio bernés de Waldau en 1929, y…

-

¿Volverán?

/abril 27, 2025/Todo eso me lo ha producido la última publicación de la doctora en Filología Inglesa María Dueñas (Puertollano, 1964), titulada Por si un día volvemos, libro que pertenece al género de novela histórica, puesto que recrea el ambiente y los hechos ocurridos en la colonia francesa de Orán desde los años veinte del siglo XX, hasta la proclamación, en los años sesenta, de Argelia como nación independiente, sin el tutelaje de la metrópoli francesa. María Dueñas decide que la narración sea realizada en primera persona por la protagonista, dando comienzo a la novela con un fogonazo que deslumbra al narrar de…

-

Zenda recomienda: El puente donde habitan las mariposas, de Nazareth Castellanos

/abril 27, 2025/La editorial apunta, a propósito del libro: “El cerebro es un órgano plástico, que puede ser esculpido con la intención y la voluntad como herramientas. Conocer su capacidad para aprender y adaptarse al entorno es descubrir aquello que nos construye desde fuera. Pero, paradójicamente, es esa misma plasticidad neuronal la que nos brinda la oportunidad de transformarnos desde dentro. En este libro, Nazareth Castellanos se asoma a la filosofía de Martin Heidegger y propone tres pilares fundamentales en los que se sustenta la experiencia humana: construir, habitar y pensar. El relato comienza exponiendo la huella que los ancestros y las…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: