Miente quien diga que es cinéfilo y pretenda no ser un letraherido. Miente porque la cinefilia —que, en líneas generales, son esas mil palabras que explican el valor de la imagen— tiene en la escritura su máxima expresión. Miente porque en el cine, todo lo que no es literatura es fontanería, mera mecánica al servicio de algo tan literario como cualquier otra narración; ensayo o periodismo en el caso del cine documental. Dicha narración es la que entretiene o divierte a los simples espectadores y subyuga al cinéfilo hasta llevarle a esa quimera que es su obsesión. Dicha narración es el cine propiamente dicho, lo demás, hasta el mismo tomavistas que causa tanta fascinación, es un instrumento al servicio de la historia. Sí señor, hasta la cámara, después de todo, también es fontanería.

En efecto, la cinefilia es quimera porque consiste en satisfacer un apetito que, de hecho, es insaciable: la necesidad imperante de ver películas con el objeto de descifrar cuanto concierne a su realización. Particularmente, antes de hacer de tan grata tarea mi destino, cuando sólo veía tres o cuatro cintas a la semana y no era más que un espectador aplicado, creo que me hice cinéfilo coleccionando los fascículos de la enciclopedia El cine de Ediciones Buru Lan. Todas las publicaciones de aquella casa donostiarra, especializada en esplendidas traducciones de clásicos del cómic estadounidense, me procuraron dicha en grado sumo. Aquellas entregas semanales me brindaron mucho más.

Me las reservaban y encuadernaban en la papelería Gardevisa de los números posteriores de la calle de Illescas. Siempre en Madrid. Corría el año 73 y las papelerías —además de librerías— eran establecimientos fabulosos. Aún recuerdo el primer texto cinéfilo que leí: El cine de aventuras, el artículo de César Santos Fontela que abría el primer fascículo. En él, ese lúcido crítico de Nuestro cine, Triunfo, Informaciones y tantas otras prestigiosas publicaciones que fuera el autor, sostenía que el cine era la épica de la centuria pasada. Comparto sin fisuras la opinión. Incluso añadiré algo que, por obvio, casi resulta una perogrullada: el cine fue la manifestación cultural más importante de mi amado siglo XX.

Cuenta William S. Burroughs en el Prefacio de Yonqui (Ediciones Júcar, Madrid 1976) que, siendo un niño, escuchó a una de las sirvientas de su casa hablar de los placeres que proporciona el opio. Al punto se prometió que de mayor fumaría opio. A mí, con la cinefilia, me ocurrió algo parecido. Apenas leí aquel primer texto cinéfilo, esas mil palabras que nos descubren el valor de la imagen, me hicieron prometer que de mayor sería cinéfilo.

Aquellos también eran los días en que el western asistía a sus últimos estertores. Uno de los derroteros que tomó en su agonía fue el ecológico y una de las cintas más representativas de aquella deriva fue El hombre de una tierra salvaje (Richard C Sarafian, 1971), cuyo remake habría de ser rodado recientemente por Alejandro González Iñárritu bajo el título de El renacido (2015). Se dio el caso de que yo acababa de ver el film, entendido en las ilustraciones de aquel artículo de Santos Fontela como una cinta de aventuras. La lectura de los pies referidos a una serie de fotos que mostraban la dificultad que entrañó para Bill Lodge —el maquillador—, la caracterización del rostro de Richard Harris —el hombre de la tierra salvaje aludido— constituyeron el primer ejemplo de esa maravillosa exégesis del cine que es la cinefilia.

Cuarenta y cuatro años después estoy convencido de que la Unesco debería declarar el western Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por los millones de niños del amado siglo XX que aprendimos hombría admirándolo. Y todavía es ahora cuando me reconforta seguir teniendo junto a mi mesa de trabajo la enciclopedia de El cine de Ediciones Buru Lan que, pese al título, es una historia. Siempre a mi lado desde que me descubrió que la cinefilia, básicamente, es literatura.

Aquellos fascículos, amén de los primeros textos cinéfilos que leí, fueron los primeros debidos a autores españoles: José Luis Guarner, Pere Gimferrer, Francisco Llinás… A la sazón, lo frecuente era publicar traducciones, que conocieron cierto florecer en la España de los años 60 con el auge de los cineclubes a la sazón. Y traducciones del francés, el inglés y el italiano —por ese orden— fueron los títulos que a partir de 1980 comenzaron a engrosar mi biblioteca cinéfila. Aquel año, con la sala de proyecciones de la Filmoteca —alabado sea su nombre— en el cine Príncipe Pío, comencé a sentarme en la fila uno de las salas para que la cinta me magnetizase aún más y nada ni nadie se interpusiera entre la pantalla y yo. Ya filmólatra más que cinéfilo, buscaba libros de cine en los anaqueles que las librerías de Madrid dedicaban a los manuales de fotografía de las editoriales barcelonesas. Casas como Omega, Daimon o Editorial Hispano Europea. Todas ellas hoy tan olvidadas como las técnicas del revelado y la ampliación del negativo que proponían. Sólo por eso queridísimas para mí.

Aún atesoro varios de aquello tratados, pero a lo que voy ahora es a cómo mi biblioteca se fue ampliando con todas las traducciones de literatura cinéfila que me obsequiaba mi madre en su infinita generosidad y me permitía mi siempre limitado presupuesto. Evocaré únicamente las más preciadas. Destacan entre éstas La historia del cine (Siglo XXI, México DF, 1972) y El diccionario de cineastas (ISTMO, Madrid 1976), ambas de Georges Sadoul; ¿Qué es el cine? (Rialp, Madrid 1966) de André Bazin; Las películas de mi vida (Mensajero, Bilbao 1976), del gran François Truffaut y la colección Cineastas de Editorial Fundamentos en bloque.

Sin embargo, los más queridos de entre estos clásicos de la literatura cinéfila eran unos cuadernillos de Carlos Fernández Cuenca que editaba la Filmoteca —alabado sea su nombre—. Aquellos títulos —Erich von Stroheim (1964), El cine soviético del deshielo (1965), El cine de terror en la Universal (1976) y tantos otros— han marcado los capítulos de mi propio relato de la historia del cine. Yo los compraba en la librería de los bajos del cine Alphaville, que entonces llevaba José Flor, uno de los primeros cinéfilos que conocí. Un tipo entrañable y en verdad cabal para lo desequilibrados que podemos llegar a ser cuantos escribimos sobre películas.

Si la exégesis de la cinta me fue dada con aquel texto de César Santos Fontenla, con los cuadernillos de Carlos Fernández Cuenca descubrí otro de los grandes placeres de la cinefilia: esos títulos de los que sólo ha llegado hasta nosotros su literatura. Habrá que recordar que, con anterioridad al film de seguridad, el safety film impuesto en 1954, el celuloide y el acetato de celulosa de las películas era tan inflamable que éstas ardían por combustión espontánea. Así se perdieron cintas como La cabeza de Jano (F. W. Murnau, 1920), La casa del horror (Tod Browning, 1927) y tantas maravillas, de la pantalla silente y los albores de la sonora, de las que sólo han llegado hasta nosotros los textos que generaron en su momento y alguna fotografía. Esos textos, esa literatura cinéfila dio noticia a la posteridad de la excelencia de las cintas pérdidas con el mismo entusiasmo que los eruditos nos hablan de la Biblioteca de Alejandría.

El año 80 sería fundamental en varios aspectos de mi vida. Uno de los regalos de madre —que me llevaba al cine “para distraernos” desde que la recuerdo—, fue La enciclopedia del 7º arte de Salvat. En realidad, es una edición corregida y aumentada de la de Buru Lan. De los ocho tomos originales, más el diccionario de actores, se pasaba a once, sumándose al diccionario de intérpretes el de los realizadores. No en vano, Manuel Salvat —el célebre editor barcelonés que fuera el introductor de las enciclopedias en fascículos en España— fue uno de los impulsores de Buru Lan.

Con todo, pese a contar ya en mi tesoro con las dos historias del cine españolas, añoraba una tercera, enciclopedia propiamente dicha —ésta sí—, publicada en 1970 por Editorial Labor. La vi por primera vez en el puesto que Juan Carlos Rentero tenía en el vestíbulo de la Filmoteca —alabado sea su nombre—. Quién iba a decirme en aquellos días remotos que, en nuestro 2017, Rentero iba a ser mi editor.

Hace ahora treinta y siete años, además de aquel puesto —que fue de hecho una de las primeras librerías cinéfilas de Madrid—, Rentero acababa de poner en marcha Ediciones JC, la primera editorial dedicada en exclusiva a los textos sobre cine. En su colección de cineastas, una pléyade de cinéfilos autóctonos que entonces comenzaba a despuntar, se acercaba a los grandes cineastas desde nuevas ideas y perspectivas.

También fue en el año 80 cuando publiqué mi primer texto cinéfilo: un artículo exaltando a Jean Vigo —el Rimbaud del realismo poético francés— aparecido en El pirata, una revista de “viajes imaginarios” dirigida por Jorge Martín Neira. Ofuscado por mi cinefilia, en aquel tiempo empecé a emplearme como técnico de cine. Desempeñé casi todos los oficios de la profesión, malamente, que todo hay que decirlo. A la postre, estaba faltando a mi promesa. Yo quería ser cinéfilo, que no cineasta. Descifrar cuanto concierne a la realización de una película, no hacerlo yo. Trabajar en el cine se me antojaba tan arduo como la construcción. Por eso, al llegar a casa, tras los horarios interminables de los rodajes, me ponía a escribir sobre el cine soñado. Para mí, la escritura siempre ha sido un desquite, una venganza: un ajuste de cuentas con la realidad.

Al final, la escritura me salvó de un destino desdichado llevándome al periodismo. Articulista nato, mercenario de la colaboración periodística, he escrito sobre todo lo que se me ha encargado. Pero mi obra cinéfila siempre ha sido la que más ha llamado la atención. Hace treinta años me di a conocer como novelista con varios títulos que, para bien o para mal, ya casi nadie recuerda. Después vinieron los libros de divulgación. Me siento especialmente orgulloso de los que me encargó Juan Carlos Laviana sobre la Guerra Civil, dentro de la colección que el diario El Mundo dedicó al conflicto entre 2005 y 2006. Del referido a la represión comunista al movimiento libertario en la Barcelona de mayo de 1937 se vendieron más de cien mil ejemplares. También tengo en mucho No halagaron opiniones (Huerga & Fierro, 2014), un recorrido ensayístico por la literatura maldita, heterodoxa y alucinada, mi favorita. Su origen se remonta a una serie de artículos, publicada a comienzos de siglo en elmundo.es, que me proporcionó mi amigo Leandro Pérez Miguel.

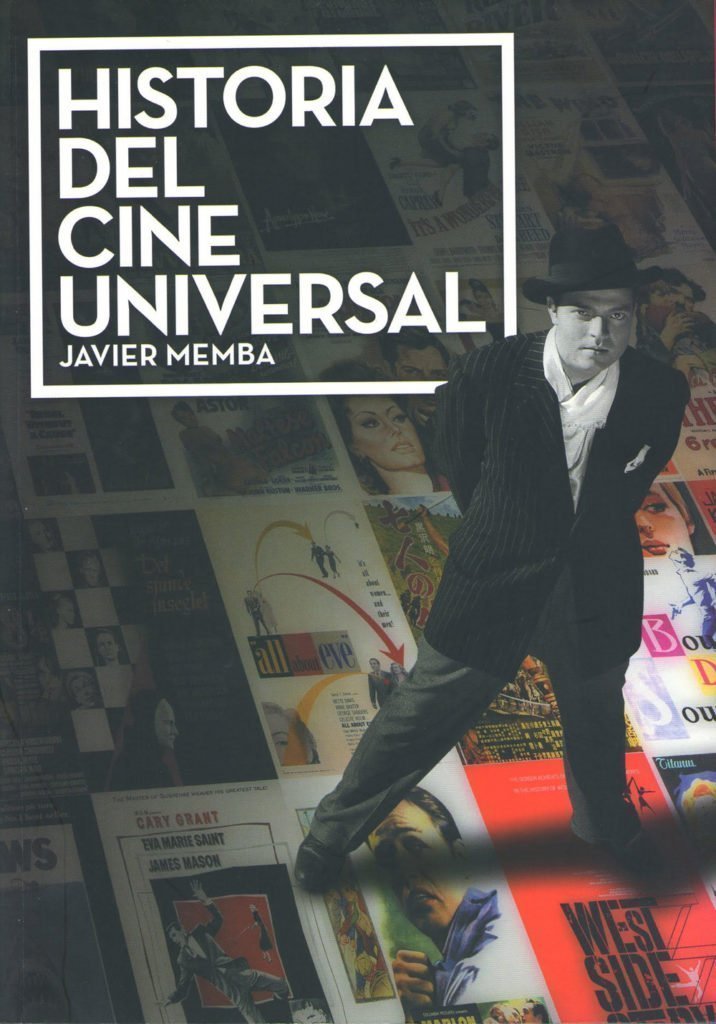

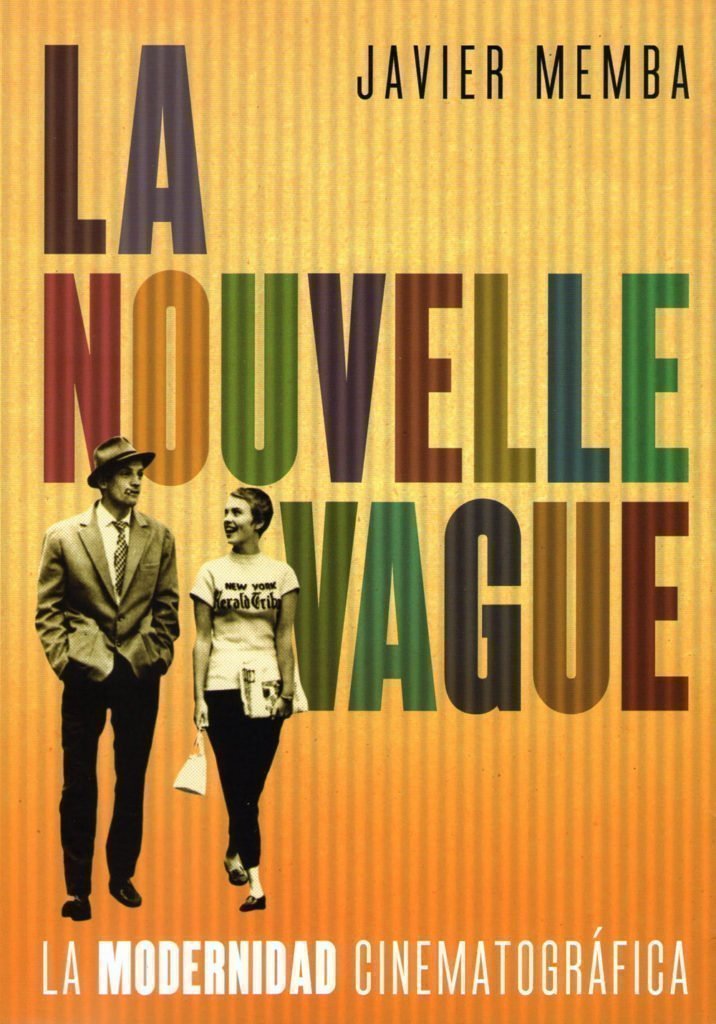

Pero mi obra cinéfila es especial. Desde 1990 escribo una buena parte de los obituarios referidos a los muertos de la pantalla en El Mundo. En 2003, con una entrega dedicada a la Nouvelle Vague, inicié una colaboración con la editorial T&B que se prolongó durante siete títulos hasta 2011. El cine de terror de la Universal (2004 y 2007), La década de oro de la ciencia ficción (2005), edición corregida y aumentada tres años después en La edad de oro de la ciencia ficción son algunas de esas propuestas. Y, por supuesto, mi Historia del cine universal, que llegó a las librerías en 2008. En fin, toda una bibliografía con la que cumplí esa promesa que me hice en la adolescencia de ser cinéfilo cuando fueran mayor. Una de las mayores satisfacciones que me ha dado la vida. Pero como el estigma de lo fatal obra en mí de forma indeleble, tanta dicha se vio truncada con la última crisis. ¡Maldita sea mi suerte!

La nueva coyuntura afectó seriamente a los libros de cine. A comienzos de este nefasto siglo XXI, a raíz de la gran cantidad de neófitos, que desde que las películas se ven en cualquier sitio se vienen sumando a nuestra idolatría, la literatura cinéfila conoció un apogeo indudable. Pero con la nueva recesión, el volumen de las ventas cayó hasta llegar a las cifras insignificantes que eran habituales con anterioridad. Las condiciones contractuales cambiaron, nuestra colaboración se acabó. Me despedí de T&B llevándome el mejor de los recuerdos, el que corresponde a quienes fueron dos de mis mejores editores. Añadiré que se portaron conmigo mucho mejor que los grandes grupos en los que publiqué esas novelas que ya nadie recuerda, cuyos editores fueron los primeros en olvidar.

Dadas las circunstancias, no contaba con volver a escribir libros de cine. Hasta que el pasado mes de septiembre, Juan Carlos Rentero, el único cinéfilo del año 80 que aún frecuenta la Filmoteca —alabado sea su nombre—, me llamó para encargarme uno sobre David Lynch. Fue toda una alegría tras los largos años de desaliento. Recién llegado a las librerías, David Lynch, el onirismo de la modernidad (JC) ha sido mucho más que mi acercamiento a uno de los cineastas más sugerentes del agotado Hollywood de nuestro tiempo. A la larga, este heraldo de la nueva narrativa televisiva, que fue Lynch en su Twin Peaks (1990), también lo ha sido del reverdecimiento de mi vieja promesa frente a El cine de Buru Lan. Lo diré evocando a Sandy Williams (Laura Dern) en Terciopelo azul (1986): los petirrojos han vuelto.

___________

Autor: Javier Memba. Título: El onirismo de la modernidad. Editorial: Ediciones JC. Venta: Amazon

-

Los jazmines de Sevilla

/abril 24, 2025/Cierto día, cercana la navidad de 1995, me encontré con el escritor y periodista Antonio Burgos en el restaurante Lucio de Madrid. No nos conocíamos en persona, así que nos saludamos con mucho afecto, y al detenerme frente a él estreché la mano que me ofrecía y le dije: «Envidio tus Habaneras de Sevilla…

-

Las apuestas de riesgo del mundo de la edición independiente

/abril 24, 2025/El equipo de Sexto Piso en Madrid en 2024: Gabo (perro), Santiago Tobón, Noelia Obés, Paulina Franco, Jose Hamad y Cristina Franco. Crédito: Sexto Piso. Claramente, la apuesta ha sido un acierto. Actualmente Sexto Piso mantiene sedes en la Ciudad de México y Madrid, cuenta con 35 empleados fijos y publica 50 títulos al año. Además, opera una empresa de distribución en América Latina. En los últimos veinte años Sexto Piso se ha dado a conocer por importar libros del todo el mundo al mercado de lengua castellana. De hecho, el 80% de sus títulos son traducciones, Tobón dice, muchas…

-

Gótico es miedo y es amor

/abril 24, 2025/De entrada, se nos muestra un plante distópico en el que una estatua arquitectónica, que se asemeja a la Estatua de la Libertad, se halla bajo las aguas. La construcción de la misma, con obreros llenos de sudor y desdichas, y el sentido alegórico de su final bajo las aguas, por culpa de la subida de los océanos, nos presentan las principales intenciones de la autora: hablar de los perdedores y del sufrimiento, de la tiranía de las pirámides sociales, de la lucha, preciosa e imprescindible, y posiblemente inane, por algo que, a falta de un término menos ambiguo y…

-

Vida secreta de un poeta

/abril 24, 2025/Casi dos siglos y medio después de la publicación de esa biografía monumental, que serviría como modelo para tantas otras —con buen motivo es tomada como la primera biografía moderna—, todos hemos leído las suficientes biografías con detalles, también, dolorosamente humanos como para dejar de sorprendernos si hasta el poeta más sensible confiesa que ha vivido. Y, sin embargo, debo reconocer que Luis Antonio de Villena, excelente poeta, excelente narrador y, me parece, excelente biógrafo en la línea de Boswell por añadidura, me ha cogido por sorpresa al mostrar de qué manera su amigo Francisco Brines vivió también. No es,…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: