Cumplo ya más de un mes encerrada. Treinta y un días de confinamiento comienzan a ser demasiados, ¿con respecto a qué? Miguel de Cervantes pasó cinco años cautivo en Argel. Voltaire encadenó varios exilios. Montaigne vivió diez años confinado. Ana Frank padeció un infierno de tres años, dos escondida y uno en un campo de concentración.

Lo mejor de los libros es que aportan un sentido histórico que vacuna contra el catastrofismo, sea del tipo que sea. Mi mes de encierro me ha permitido darme cuenta de que llevo confinada toda la vida. La cuarentena me ha devuelto ese tiempo ilimitado de la juventud y la adolescencia, cuando no había que preocuparse de quién paga la luz y la contemplación es la tarea vital por excelencia.

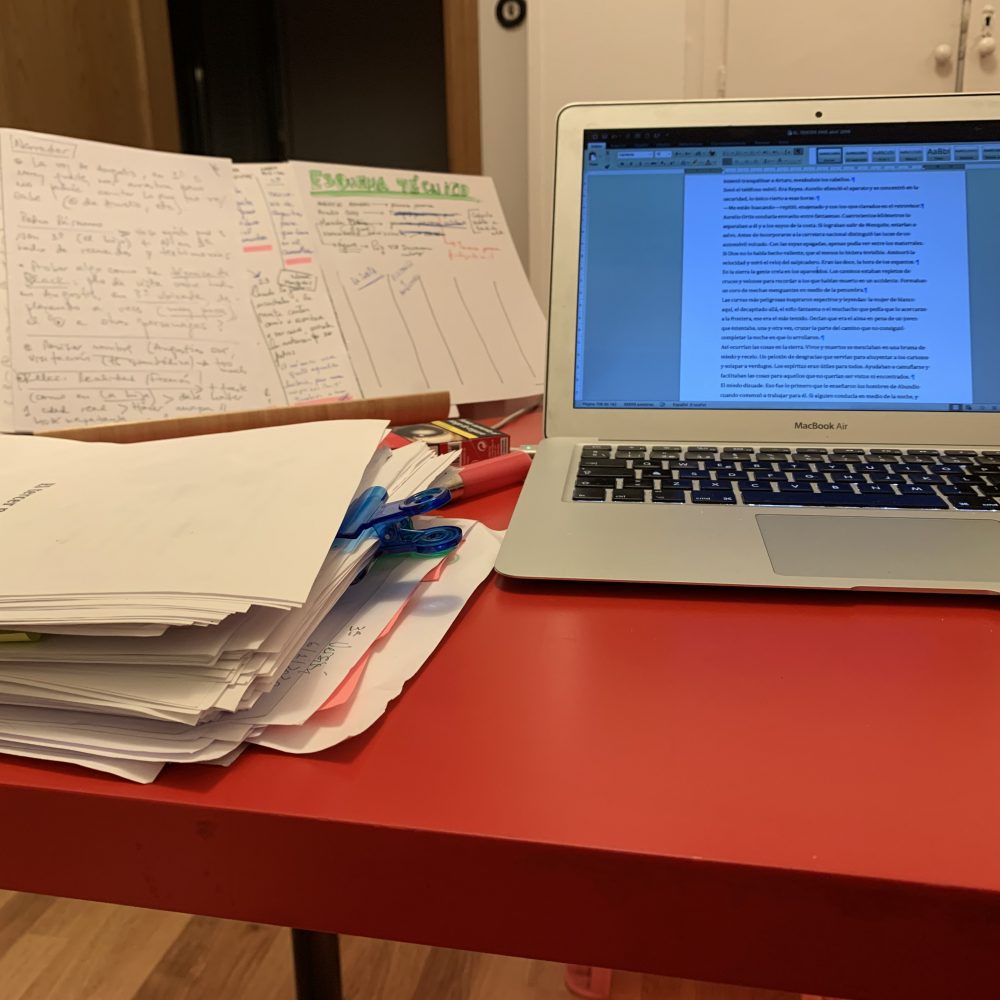

Gozo de ciertos privilegios. Vivo sola en un piso de ochenta metros cuadrados acompañada solo por una orquídea plástica y un microondas. Ningún ser vivo depende de mí. Es una libertad que me he ganado a pulso. Acaso por eso el confinamiento me cunde. Estas semanas me han permitido volcarme en la parte final de un manuscrito en el que llevo trabajando varios meses. Es un texto que me planta ante mis propias limitaciones. Ha sido así desde que comencé.

Hace un año crucé el mar para ver cómo enterraban muertos sin nombre en un cementerio perdido. Tocada por la imagen de dos pequeños bebés de labios morados, me senté a teclear para sacarme la arena y la tierra que tiznaba sus cuerpecitos, atravesados por la cicatriz que les quedó tras la autopsia. Desde entonces, escribo al respecto día y noche. Me empujó a hacerlo el tema del derecho a enterrar a nuestros muertos. Lo hice jalonada por Antígona como el reclamo político de una tragedia tan antigua como universal.

En El tercer país, que es como se titula el manuscrito, el relato está estructurado a partir de la peste, la travesía y la frontera. Tres ideas que lo jalonan todo. La aparición de una infección del tamaño que ahora nos obliga a enclaustrarnos me pareció una casualidad incómoda, que no me dejaba escribir del todo durante los primeros días del confinamiento. Después de unos días, lo asumí con naturalidad: no soy omnisciente y no tenía forma alguna de saber que esto ocurriría.

No he tenido problemas de concentración, consigo sentarme a escribir unas siete u ocho páginas, que acaban en dos. Borro mucho, cada día más. Mi problema ha sido el de siempre: escribo con el oído pegado a la calle, como si el mundo se empeñara en entrar en mis ficciones. O quizá sea yo, buscándolo. Y es ahí donde se me complica todo.

No sé quién colocará la mortaja a los que aún vivimos. A los muertos, en cambio, nos empeñamos en hacerlos invisibles. Están confinados, ellos también, a una desaparición, un limbo. Se enfadan los vivos cuando se publican fotos de ataúdes alineados sobre una pista de hielo cubierta con césped artificial. Antes al menos los maquillábamos, ahora no queremos ni verlos. A los muertos, quiero decir. Mal asunto.

Escribo sobre la muerte porque es un tema que me interesa tanto como la memoria: los encuentro directamente conectados. Por eso pienso que nuestra tendencia al olvido y nuestro miedo a morir esconden una misma pulsión, una especie de necesidad de habitar una infancia perpetua y sin desenlaces. Son los extremos de una misma cuerda que en estos días se me antoja más larga y más clara. Cosa rara escribir una novela sobre muertos, en tiempos de pandemia.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: