A Benjamin Franklin (1706-1790) se le atribuye el dicho: «No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy». Un siglo después de su muerte, en un artículo para una revista, Mark Twain se burlaba de los aforismos popularizados por Franklin, construyendo el adagio: «No dejes para mañana lo que puedas hacer pasado mañana».

Según los estereotipos, los españoles seguimos la filosofía del mañana y así lo observó Alexandre Laborde en su libro Voyage pittoresque et historique de l’Espagne (1807): «Tienen un proverbio contrario a uno de los nuestros: dicen que uno no debería nunca hacer hoy lo que puede dejar para mañana. Esta lentitud de los españoles parece incompatible con la vivacidad de su imaginación».

Esta última frase me llamó la atención porque, según parece, la imaginación y esa lentitud no solo no son incompatibles sino todo lo contrario. Así lo leí hace unos meses en un libro que me atrajo por su título tan original: Originals: How Non-Conformists Move the World (2016) de Adam Grant. Según Grant, «algunos de los logros creativos más grandes de la historia tienen sus raíces en la procrastinación» y «el momento en el que alcanzamos nuestra máxima originalidad y cuánto dura depende de nuestros estilos de pensar». Grant explica que en todos los ámbitos del saber existen dos tipos de creadores y que ser un joven genio no equivale a ser más innovador.

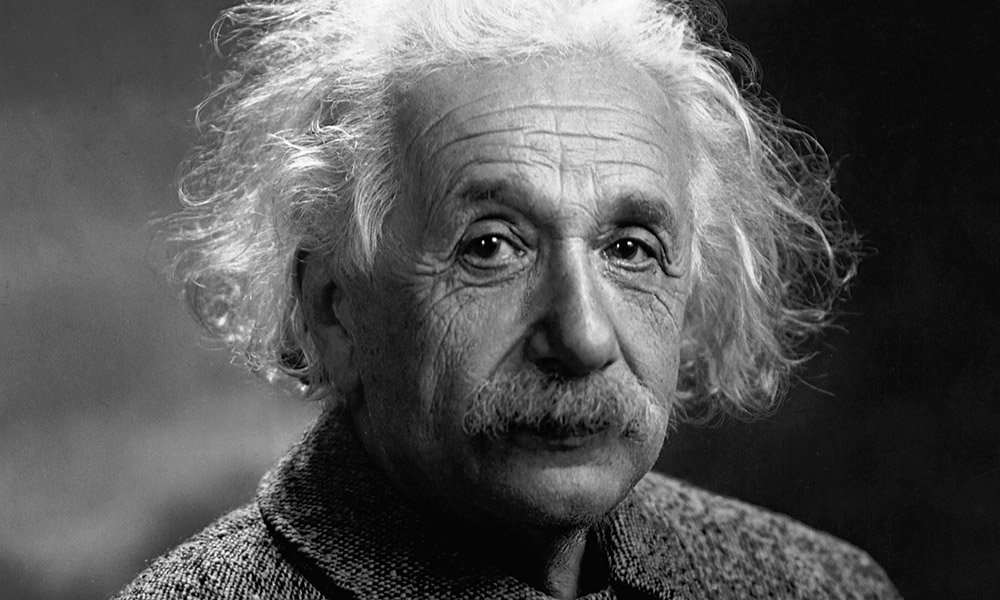

Cuando oímos la palabra «genio» quizá una de las imágenes que nos viene a la cabeza es la de un señor mayor de pelo blanco y bigote poblado al que todo el mundo reconoce como Albert Einstein. Fue él un joven genio que, después de publicar sus primeros trabajos revolucionarios sobre la relatividad a los veintiséis años, declaró: «Una persona que no haya hecho su mayor contribución a la ciencia antes de los treinta años ya no lo hará nunca». Sin embargo, David Wessel, editor de la sección de economía del Wall Street Journal, dijo en 2012 que la edad de los grandes inventores y descubridores científicos ha ido ascendiendo de manera gradual en los últimos cien años. A finales del siglo XIX, el sesenta por ciento de físicos galardonados con el premio Nobel había hecho su gran aportación a la ciencia antes de los cuarenta años mientras que a finales del siglo XX solo lo había conseguido el veinte por ciento. Grant observa que los innovadores como Einstein, que tuvieron su momento eureka antes de los treinta años, tienden a perder su originalidad con el paso del tiempo.

A través de Grant he llegado a David Galenson, un economista y profesor de la Universidad de Chicago que se hizo famoso gracias a una nueva teoría sobre la creatividad artística, expresada en su libro Old Masters and Young Geniuses: The Two Life Cycles of Artistic Creativity (2007). Basándose en las edades de varios artistas innovadores, Galenson los divide en dos grupos: los conceptualistas y los experimentalistas.

Los conceptualistas son los jóvenes genios, también esprínteres. Estos usan su arte para expresar ideas y emociones y la precisión de sus metas les permite planificar su trabajo y ejecutarlo de manera decisiva. Sus ideas más radicales y mayores innovaciones ocurren temprano en sus carreras: «La innovación conceptual se puede hacer rápido, porque no requiere años de investigación metódica». Algunos ejemplos son F. Scott Fitzgerald, que escribió El gran Gatsby a los veintinueve años; Pablo Picasso, que pintó Las señoritas de Avignon a los veintiséis; Orson Welles, que realizó la película Ciudadano Kane a los veinticinco años, y E. E. Cummings, que publicó su primer poema a los veintidós años y más de la mitad de su mejor trabajo antes de los cuarenta años.

Los experimentalistas son los viejos maestros, también maratonianos. Según Galenson, «los innovadores experimentales van almacenando sus percepciones. Proceden con indecisión, por medio del ensayo y el error, y van adquiriendo sus habilidades de manera gradual, haciendo sus mayores contribuciones más tarde en la vida». Entre estos menciona a Mark Twain, que escribió Las aventuras de Huckleberry Finn a los cincuenta años; Alfred Hitchcock, que realizó sus tres películas más populares cuando ya llevaba una década inmerso en su carrera: Vértigo a los cincuenta y nueve años, Con la muerte en los talones a los sesenta y Psicosis a los sesenta y uno, o Robert Frost, que escribió sus mejores poemas entre los cuarenta y sesenta años. También habla de Leonardo da Vinci, que tenía cuarenta y seis años cuando terminó de pintar La última cena y cincuenta cuando empezó a trabajar en la Mona Lisa.

En literatura, debo reconocer que cuando un escritor muy joven publica una novela que se convierte en éxito inmediato, mi primera reacción es de desconfianza. Me digo a mí misma que seguramente no me gustará, pues ¿qué puede contar alguien que apenas ha vivido? Algunas veces la novela en cuestión sí es genial; sin embargo, ahí se ha terminado todo: esos escritores han crecido; han cumplido los treinta, los cuarenta, los cincuenta, etcétera hasta la muerte y no han publicado nada más, o lo poco que han publicado apenas ha tenido repercusión. Me vienen a la cabeza Harper Lee con Matar a un ruiseñor y Carmen Laforet con Nada; también otros que prefiero no mencionar porque siguen vivos y todavía no son viejos.

Los dos estilos de pensamiento conducen a la creatividad, pero para esos que no tienen la gran idea de su vida de jóvenes hay buenas noticias pues, según Grant, para mantener nuestra originalidad a medida que envejecemos e ir acumulando experiencia, lo mejor es adoptar el método experimental. Esprintar es una buena estrategia para un joven genio, pero para llegar a ser un viejo maestro se requiere la paciencia de la experimentación necesaria para correr una maratón. Podemos hacer menos planes de antemano para lo que queremos crear y empezar a probar con diferente tipo de ideas y soluciones. Al final, si tenemos paciencia, daremos con algo original y útil. Este estilo equivaldría quizá a lo que Javier Marías se refería con ser un «escritor de brújula».

Galenson explica que los jóvenes genios no son originales una vez se han quedado estancados en las maneras conceptuales de atacar problemas y tienden a autocopiarse: «Los verdaderos enemigos de los innovadores conceptuales son el establecimiento de hábitos de pensamiento fijo. […] pueden llegar a ser cautivos de un logro temprano importante». Por ejemplo, después de imaginar sus propias reglas de lenguaje, gramática y puntuación en torno a los veinte años, a los cincuenta E. E. Cummings continuaba experimentando con el mismo experimento. Un crítico dijo de él que fue un poeta muy original pero todos sus libros son exactamente iguales.

Por el contrario, la innovación experimental requiere la acumulación de conocimientos y habilidades durante años y hasta décadas para que nuestra originalidad sea más renovable: en vez de reproducir nuestras viejas ideas, los experimentos nos permiten continuar descubriendo nuevas. «Cuantos más experimentos realices, menos atado estarás a tus ideas del pasado», escribe Grant, y: «En vez de quedarte atrapado en la visión túnel de tu imaginación, al mirar hacia el mundo mejoras la agudeza de tu visión periférica». Se trata de «poner cosas viejas en nuevas combinaciones y cosas nuevas en viejas combinaciones», como ya explicó el experto en estudios organizativos Karl Weick, en The Social Psychology of Organizing (1969). Como buen explorador, el poeta Robert Frost adquirió material aventurándose en el mundo, escuchando con cuidado conversaciones reales. Él mismo dijo: «No usaría nunca una palabra o combinación de palabras que no hubiera oído». Para él, cada poema era un experimento, una mezcla de diferentes elementos «sin sorpresas para el escritor, sin sorpresas para el lector».

Después de haber leído sobre los dos estilos de pensar, tuve curiosidad por saber cómo había trabajado Gabriel García Márquez, al que tanta gente ha coincidido en calificar de genio inigualable. Su novela más conocida, Cien años de soledad, se publicó en 1967, cuando el genio contaba ya con cuarenta años, a pesar de que la idea de escribir sobre la casa de sus abuelos le rondaba desde los dieciocho. Llevaba veinte años intentando hacerse un nombre como escritor, sin conseguirlo y consecuentemente padeciendo penurias económicas y psicológicas. En una entrevista de 1988 para el New York Times dijo que era «como un extra, como que no contaba en ningún sitio». Cien años de soledad dio un vuelco a todo al convertirse en un éxito de ventas inmediato. Sin embargo, él no dejó de trabajar e innovar.

En otra entrevista, de 1981 para El País, declaró que había estado gestando la novela Crónica de una muerte anunciada durante treinta años. Su madre le había pedido que mientras siguieran vivos los protagonistas de la historia, no escribiera ningún libro sobre ese episodio real que había ocurrido en un pueblo de Colombia: «Yo lo fui dejando. Entonces pensé que el drama estaba terminado, pero siguió evolucionando, y siguieron sucediendo cosas. Si lo hubiera escrito entonces, hubiera quedado fuera una gran cantidad de material que es esencial para comprender mejor la historia. […] Es interesante ver ahora que la novela que salió de esa realidad no tiene nada que ver con ella».

En un discurso en Caracas de mayo de 1970 había declarado que «el oficio de escritor es tal vez el único que se hace más difícil a medida que más se practica. La facilidad con que yo me senté a escribir aquel cuento una tarde no puede compararse con el trabajo que me cuesta ahora escribir una página. En cuanto a mi método de trabajo, es bastante coherente con esto que les estoy diciendo. Nunca sé cuánto voy a poder escribir ni qué voy a escribir. Espero que se me ocurra algo y, cuando se me ocurre una idea que juzgo buena para escribirla, me pongo a darle vueltas en la cabeza y dejo que se vaya madurando. Cuando la tenga terminada (y a veces pasan muchos años, como en el caso de Cien años de soledad, que pasé diecinueve años pensándola), cuando la tengo terminada repito, entonces me siento a escribirla, y ahí empieza la parte más difícil y la que más me aburre. Porque lo más delicioso de la historia es concebirla, irla redondeando, dándole vueltas y revueltas, de manera que a la hora de sentarse a escribirla ya no le interesa a uno mucho, o al menos a mí no me interesa mucho».

En literatura existen muchos otros viejos maestros que no publicaron hasta pasados los cincuenta años e incluso más tarde. En Australia, por ejemplo, el ejemplo más clásico es Albert Facey, que escribió sus memorias a los ochenta y tres años. Se publicaron tres años más tarde, en 1981, con el título A Fortunate Life, que vendió casi un millón de ejemplares. Uno de los elementos que más me fascinó de este libro aparte de que está escrito de maravilla es que su autor, no pudiendo haber ido al colegio por falta de medios y necesidad de trabajar desde los ocho años, aprendió a leer y escribir por cuenta propia en la adolescencia. En este aspecto me recordó a otro éxito de ventas, también de prosa ejemplar con más alcance internacional: Las cenizas de Ángela, que Frank McCourt terminó de escribir a los sesenta y seis años, y por el que le concedieron el premio Pulitzer en 1997. Otro escritor al que admiré y leí mucho en mi juventud y que me inspiró porque hasta los cuarenta años no publicó nada pero a partir de entonces fue muy prolífico fue James A. Michener, conocido por sus sagas históricas y multigeneracionales, concentradas a menudo en una región geográfica concreta: Iberia, México, Chesapeake, Alaska, Texas, Polonia…

La lista es en realidad larga. Otros ejemplos famosos son Laura Ingalls Wilder, que publicó su primer libro de la serie La casa de la pradera a los sesenta y cinco años; Raymond Chandler, que publicó su primera novela, El sueño eterno, a los cincuentaiún años; Giuseppe Tomasi di Lampedusa, que escribió El Gatopardo entre los cincuenta y ocho y los sesenta años, o Daniel Defoe, que escribió Robinson Crusoe con cincuenta y nueve años.

En una novela que leí el mes pasado, uno de los personajes acusa a la protagonista, escritora en ciernes, de ser de esa clase de escritores que escriben mucho pero no viven, o peor aún, que escriben sin haber vivido. Ella no se lo toma nada bien, lo llama mezquino y defiende el amor a la soledad de su cuarto, pero él contraataca diciéndole que ni siquiera tiene amigos. El episodio me hizo reír, pues me parece a mí que a pesar de la reputación de solitarios que tienen los escritores, a ninguno le gusta que le acusen de no haber vivido.

Así que, resumiendo, si eres escritor y no te llega la inspiración, lo mejor es que no escribas y salgas a la calle, y así cada día hasta llegar a la madurez.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: