El 13 de diciembre de 1973, hace hoy medio siglo exacto, la sociedad española apenas hablaba inglés y apenas iba al teatro. Pero era más leída, eso también es cierto. Y así nos lo demuestran algunos datos. Por término medio, la tirada de la primera edición de la novela de un autor desconocido perfectamente podía rondar los 10.000 o 15.000 ejemplares, cifras hoy sólo alcanzadas por novelistas muy reconocidos. Rara era la calle en la que no había una librería —a menudo también papelería, en efecto— y un bloque de viviendas, en el que, en algún momento del día, un representante del Círculo de Lectores, o un vendedor de enciclopedias a plazos, iba a ir llamando puerta por puerta a todos los pisos, consciente de que en varios acabaría vendiendo algo. Habida cuenta de la represión sexual, que venía mortificando al paisanaje desde los aún cercanos tiempos del nacionalcatolicismo, hacían furor textos de divulgación como Suecia, infierno y paraíso, del italiano Enrico Altavilla. Conoció su primera edición en Plaza & Janés en el año 70. Las suecas aún eran un mito erótico de primerísimo orden y se afirmaba que en el estudio de Altavilla se hablaba de su procacidad sexual. Leído el libro, ni que decir tiene que la cosa no era para tanto.

Más elevadas, de más altura, de más enjundia, eran las lecturas de los autores del boom de la literatura hispanoamericana o iberoamericana, lo de latinoamericana aún estaba por acuñar. “Sudamericana” decían quienes querían referirse a aquel continente sin ánimo de molestar a nadie. Aunque, en realidad, nadie, o casi nadie, se molestaba entonces por estas cuestiones. Como escribían en español, y la lengua de Cervantes era el idioma que se hablaba en España mayoritariamente, había un interés especial por los autores de aquellas latitudes. En abril Jorge Luis Borges visitó Madrid para pronunciar una serie de conferencias, en el Instituto de Cultura Hispánica, sobre “literatura hispanoamericana”, rezaba textualmente el lema de la convocatoria, y el argentino, que en junio dejaría la dirección de la Biblioteca Nacional de su país, evocó con nostalgia el fervor poético del ultraísmo madrileño de los años 20.

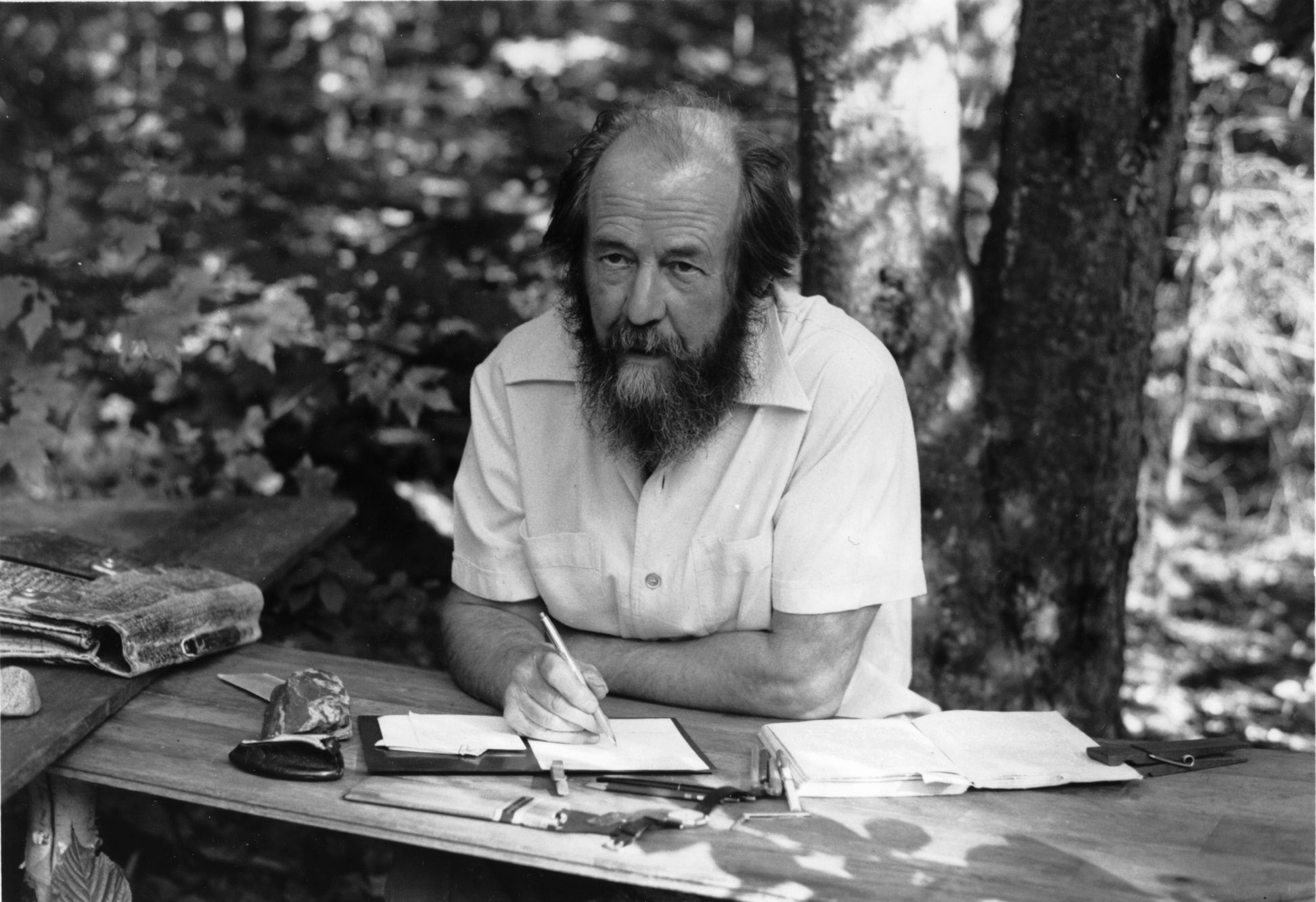

Uno de los hitos literarios del año en que José María Carrascal ganó el Nadal con su novela El Groovy llegó en ese diciembre, de hace ahora medio siglo, con la primera traducción española de Archipiélago Gulag. Fue aquel un texto de Aleksandr Solzhenitsyn que, además de hacer historia, vino a poner de manifiesto el doble rasero de la izquierda española. Premio Nobel en 1970 “por la fuerza y la ética con la que ha continuado las tradiciones fundamentales de la literatura rusa”, para los revolucionarios del país de la piel de toro y las librerías-papelerías, mucho más leídos y valientes que los trapisondistas que dicen serlo ahora —entonces se jugaban la vida, ahora sólo la prebenda que corresponda—, Solzhenitsyn, en el mejor de los casos, nunca habría de ser más que un reaccionario; en el peor, directamente un facha.

La peripecia corrida por Archipiélago Gulag con anterioridad a su primera edición en Francia fue el mejor aval del autor para el interés que despertó su obra desde que llegaron los primeros ejemplares a esas librerías-papelerías que menudeaban en la piel de toro, que llamaban a España en los libros de El Ruedo Ibérico, editorial española que operaba desde el exilio parisino.

Detenido por remitir a un amigo una carta en la que dudaba de la estrategia de Stalin, mientras era oficial de una brigada mecanizada en la Gran Guerra Patria —Segunda Guerra Mundial para el resto de los que murieron en ella—, fue sacado de su tanque, aún batiéndose en el frente prusiano, y encerrado en la Lubianka. Fue ésta la antigua prisión de los zares, y los comunistas le dieron el mismo uso. Es más, colocaron el cuartel general de la KGB —su policía política— en un edificio colindante.

Allí empezaron las tribulaciones con el sistema de Solzhenitsyn. Condenado a ocho años de trabajos forzados, supo por su propia experiencia de los rigores de los campos de concentración y reeducación del sistema soviético —el Gulag—. Así surgió El primer círculo (1968), autoficción, que se dice ahora, sobre la suerte que corrieron los héroes de la Gran Guerra Patria acusados de haber tenido “demasiado contacto” con los alemanes. Pero el más desgarrador de sus testimonios fue Archipiélago Gulag. Integrado por reflexiones y recuerdos personales de sus compañeros de cautiverio, lo era tanto que el propio Solzhenitsyn decidió mantener su existencia en secreto. La que se impone uno mismo es la más sutil y la peor de las censuras con las que acallan a la disidencia todas las dictaduras de los miserables.

Pero cuando la secretaria de Solzhenitsyn, Yelizaveta Voroniánskaya, fue detenida por la KGB con una copia de Archipiélago Gulag encima, y la desdichada murió mientras era interrogada por aquellos asesinos de la “ideología fraterna” —que aún llama al comunismo la más elegante de nuestras vicepresidentas—, el Nobel comprendió que no tenía ningún sentido seguir ocultando la que habría de ser su obra capital. En diciembre de 1973 apareció en París la primera edición rusa. Poco después llegó la francesa y casi simultáneamente la española.

Aquí, como era previsible, los cientos de miles de personas que en el 75 llorarían desconsolados la muerte de Franco, los reaccionarios, los apolíticos de derechas, los fachas de toda la vida, leyeron a Solzhenitsyn con la avidez que se esperaba. Como también se esperaba que, los mismos que llamaban “gusanos” a los infelices que conseguían huir del estalinismo cubano, insultasen a Solzhenitsyn.

Lo curioso fue que, ya haciendo alarde de su superioridad moral —que ahora los lleva jurar y perjurar que su antisemitismo no es racismo—, en 1974 leyesen tan ricamente a Pablo Neruda en Confieso que he vivido, las celebradas memorias del poeta del amor y amigo de Salvador Allende, recordando cómo violó a la mujer que le limpiaba la habitación siendo el bate cónsul de Chile en Sri Lanka. Sin embargo, Solzhenitsyn era un facha. Gironitsyn llegó a llamarle en el 76 —en alusión a José Antonio Girón de Velasco, uno de los líderes del búnker— un destacado humorista. Fue en una de aquellas viñetas que llevaron los chistes de los periódicos de las páginas de los pasatiempos a las de opinión. Y el humorista —si no fue él quien acuñó el término “progre” le faltó poco— pleno de esa conmiseración que, desde su superioridad moral, dedicaban los progres a los fachas que ellos consideraban con pocas luces. Lo de la izquierda española con Solzhenitsyn fue todo un momento estelar de la humanidad. Hubiera merecido un capítulo de Borges en la Historia Universal de la Infamia.

-

Los 200 primeros casos de Mortadelo y Filemón, una edición histórica de Bruguera

/abril 26, 2025/¿Cómo empezó la serie más famosa de la historieta? ¿Cómo eran Mortadelo y Filemón cuando nacieron? ¿Qué hacían antes de ingresar en la T.I.A.? Por sorprendente que pueda parecer, el cómic más vendido de nuestro país, el más popular y sin duda uno de los más divertidos, no contaba todavía con un libro que recopilara sus primeras historietas. Esta laguna se cubre por fin con este álbum. Por primera vez, un libro presenta las primeras aventuras de Mortadelo y Filemón, publicadas entre 1958 y 1961. Su publicación es todo un acontecimiento editorial. Los 200 primeros casos de Mortadelo y Filemón recopila, con el…

-

Las 7 mejores películas de la II Guerra Mundial para ver en Filmin

/abril 26, 2025/1. Masacre / Ven y mira (Idi i smotri, Elem Klimov, 1985) 2. Paisà (Roberto Rossellini, 1946) 3. La delgada línea roja (The Thin Red Line, Terrence Malick, 1998) 4. El submarino (Das Boot, Wolfgang Petersen, 1981) 5. La infancia de Iván (Ivanovo detstvo, Andrei Tarkovsky, 1962) 6. Europa, Europa (Agnieszka Holland, 1990) 7. El silencio del mar (Le silence de la mer, Jean-Pierre Melville, 1949)

-

Fiel a sí mismo

/abril 26, 2025/Por él sabemos que Hey! ha sonado en el espacio y que Julio a secas ganó la batalla de brebajes entre Pepsi y Coca-Cola a Michael Jackson, que se quedó los dominios locales del refresco más azucarado, mientras Julio a secas saciaba su sed a escala planetaria y añadía más chispa a su vida. Sí, el primer artista global en el sentido actual del término fue el hombre que salió de aquel niño de derechas criado en el barrio madrileño de Argüelles. Él diría que la vida ha transcurrido en un suspiro, el que va de aparecer en conciertos de…

-

El trabajo sin trabajo ni propósito

/abril 26, 2025/La novela, como digo, tiene mucho humor (más del habitual en la autora) y, pese a todo, nunca levanta los pies del suelo, como sí lo hacían los ejemplos anteriores. No hay nada onírico ni esperpéntico a niveles inverosímiles, sino una historia aterrizada y divertida sobre el tedio, la frustración y el sinsentido de una rutina administrativa que no parece dirigida hacia ninguna parte. La narración comienza, con paso tranquilo, cuando Sara acude a su nuevo puesto de interina en una oficina administrativa y, con estupor, se descubre sola, sentada en una mesa apartada durante varios días, sin recibir instrucciones….

La prensa española, en general progresista, le hizo un enorme vacío a Solzhenitzin. De las pocas entrevistas, rescato ésta para ‘Directísimo’ en TVE declaraba; “Sus progresistas llaman dictadura al régimen vigente en España. ¿Saben ustedes lo que es una dictadura? He aquí algunos ejemplos de lo que he visto. Los españoles son absolutamente libres para residir y trasladarse a cualquier parte de España. Los soviéticos, no podemos hacerlo. Las autoridades deciden si tengo derecho a marcharme de tal o cual población. También he podido comprobar que los españoles pueden salir libremente al extranjero y que se venden aquí cualquier tipo de periódicos…”

El escritor Juan Benet (para Julián Marías “El más influyente del SXX”) declaraba: «Creo firmemente que mientras existan personas como Solzhenitsyn, los campos de concentración subsistirán y deben subsistir» (cfr. ‘Cuadernos para el diálogo’).

No sé si sabes que una edición del libro en España de 1962, aunque pasara desapercibida.