Imagen de portada: El Lazarillo de Tormes, un cuadro de Luis Santamaría y Pizarro (Museo del Prado, Madrid)

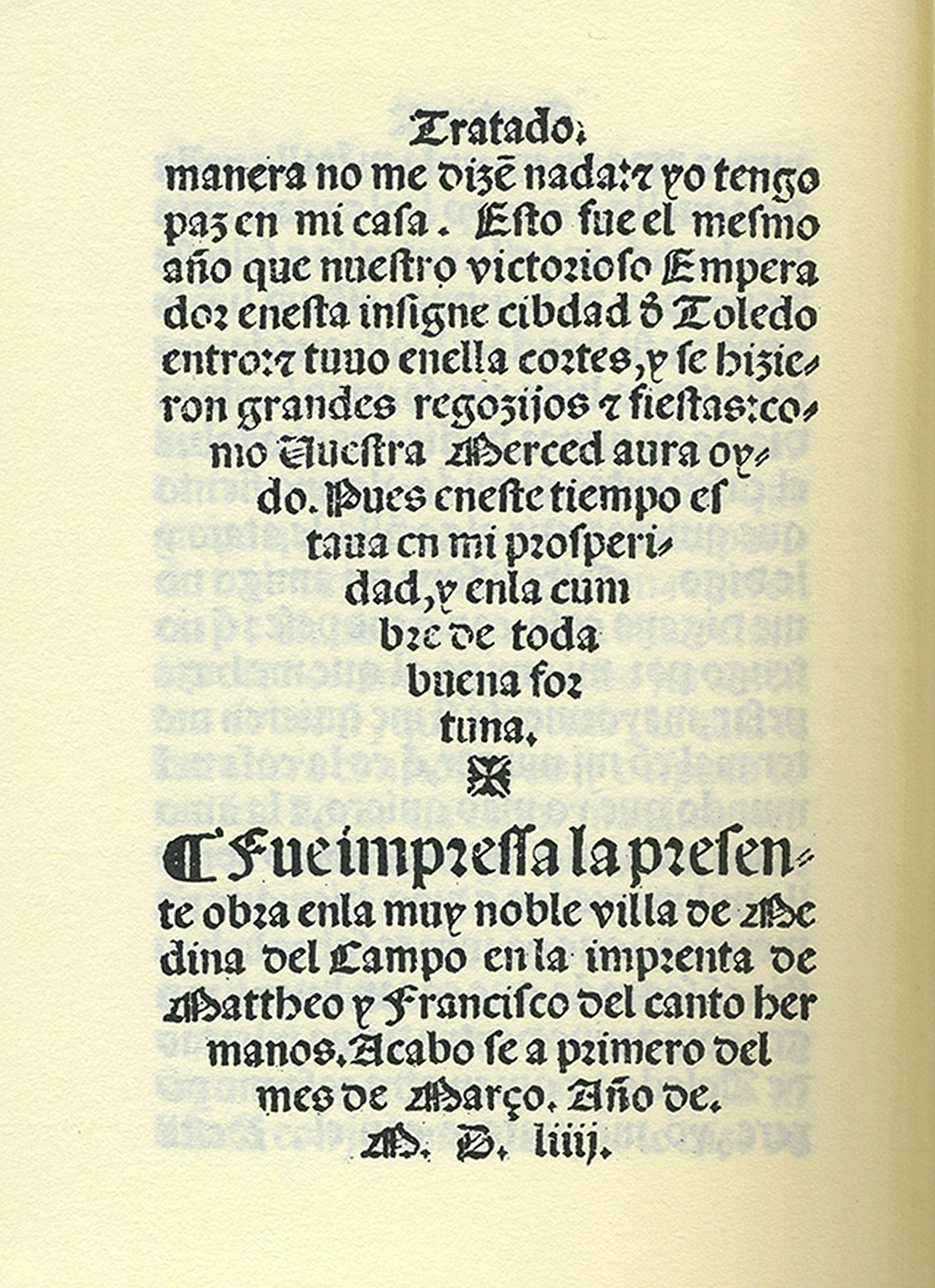

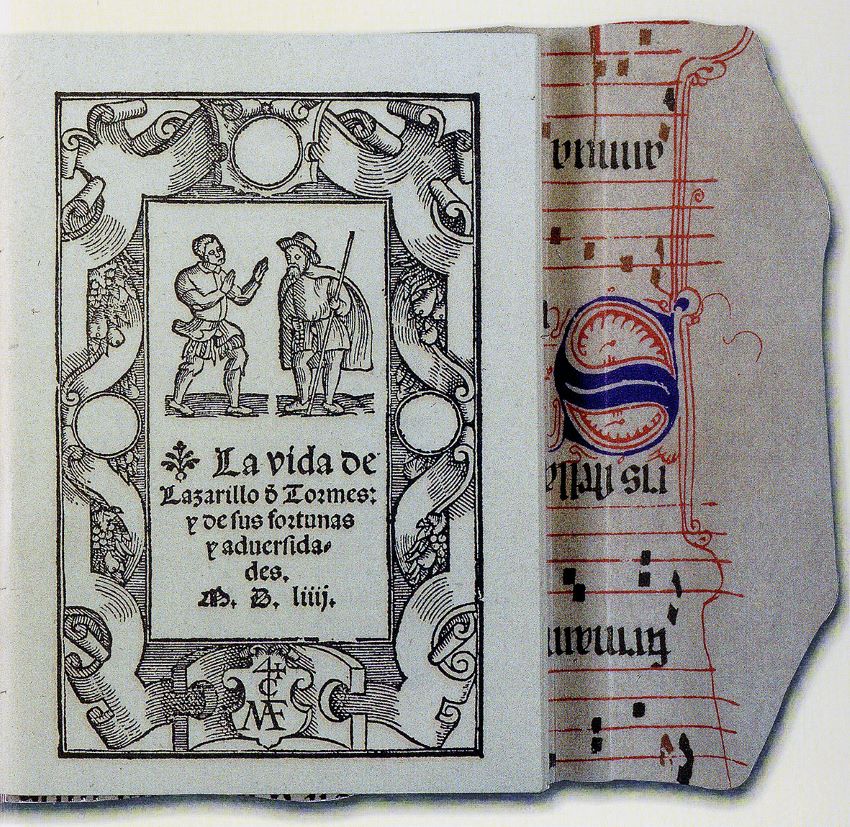

El único ejemplar conservado de la primera edición De medina del campo (1554) apareció emparedado en 1992.

En 1554 se publicó La vida de Lazarillo de Tormes, y de sus fortunas y adversidades. La divertida novela no traía el nombre de su autor, por lo que desde entonces, al haberle sido atribuida a varios escritores sin poder confirmar su autoría, sigue siendo una obra anónima, iniciadora de un género muy español: la picaresca.

De las cuatro, las ediciones más antiguas son las de Burgos y Medina del Campo, ciudad que gracias a sus mercados ganaderos, a su pujante actividad financiera, a la invención de la letra de cambio y a los negocios promovidos por el cambista Simón Ruiz, ofrecía un futuro esperanzador para el negocio de los libros, hasta el punto de que se convirtió en centro distribuidor, dada la capacidad de las diferentes librerías e imprentas en ella instaladas, y sobre todo por la presencia de almacenistas que vieron en Medina su centro de distribución para otros reinos. Es el caso del lionés Gaspar Trechsel, quien al morir en Medina en 1571 dejó en su almacén alrededor de 16.000 libros. El dato se lo debemos al investigador de la Universidad de Valladolid Anastasio Rojo Vega.

Por razones de paisanaje y vecindad, y por ser los últimos en llegar a la historia de la primera y mejor novela picaresca escrita en castellano, sentimos la necesidad de indagar en las vidas de los hermanos Francisco y Mateo del Canto para saber quiénes fueron estos impresores medinenses, dónde vivieron, dónde tenían la imprenta y librería, cómo se desarrolló su vida según referencias documentales.

Cuando ellos terminaron de imprimir los ocho pliegos de que consta su edición del Lazarillo, y decidieron con el autor o el editor el número de repeticiones que compondrían la desconocida tirada —tras el plegado, guillotinado y encuadernación—, apenas llevaban un año trabajando juntos.

La imprenta de Francisco estaba instalada en unas casas de la calle Ávila, hoy bautizada con el nombre del cambista Simón Ruiz. Por aquel sector de la ciudad, situado a la salida de la Plaza Mayor, se habían reunido algunas otras imprentas y librerías. El artista inglés Charles Clifford, pionero de la fotografía en España, anduvo por Medina inmortalizándola en sus placas en 1854. En una de sus fotografías se ve a las claras el aspecto que ofrecía este barrio, poco evolucionado.

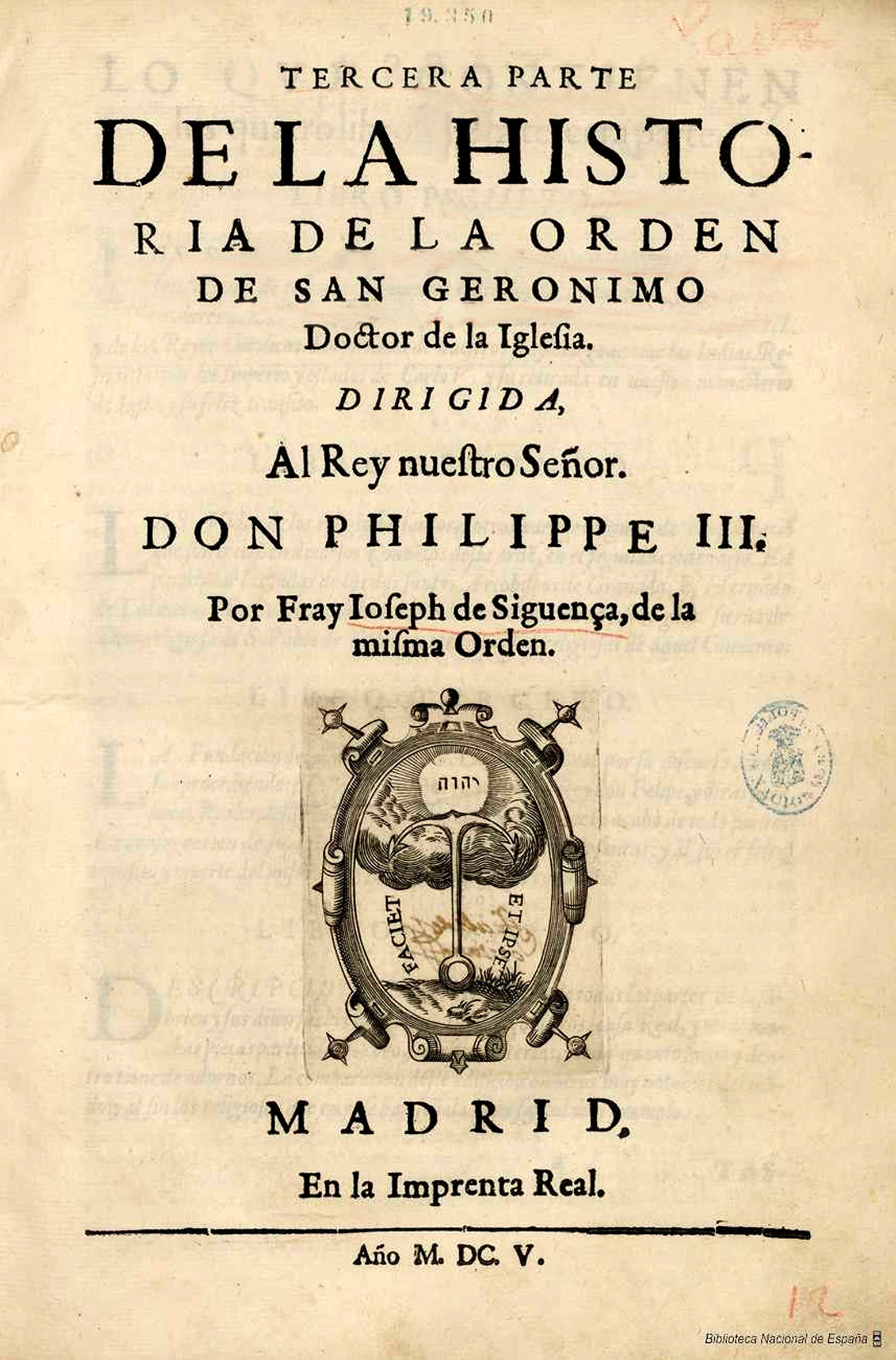

Historia orden san Jerónimo por el P. Siguenza.Biblioteca Nacional.

Francisco y Mateo se habían unido profesionalmente en 1553 por la sencilla razón de que tenían oficios complementarios y unieron sus fuerzas pensando en mejorar el negocio. Francisco era impresor y Mateo, librero. En realidad Francisco, el tipógrafo, llevaba establecido en Medina del Campo desde 1552 y se mantuvo en el oficio 38 años, hasta 1590. Los estudiosos han mirado bien las fechas y parece ser que firmaron juntos los libros que imprimieron durante los años 1554 y 1555; “y después un libro en 1568”, según señala el más fiable de todos ellos, Cristóbal Pérez Pastor, quien estudió a fondo La imprenta en Medina del Campo (1895), donde, por cierto, no cita la edición del Lazarillo entre los trabajos de los Del Canto, por la evidencia de que no pervivía ningún ejemplar en archivo, colección ni biblioteca alguna.

Francisco tuvo también librería o almacén de libros, pues tenía en comisión gran cantidad de libros que le enviaba desde Madrid Francisco López para que pudieran ser vendida a los clientes fijos y transeúntes de Medina, ciudad de gran progreso comercial y financiero por aquellos años.

Francisco del Canto mantenía una provechosa actividad comercial con libreros locales, y de Salamanca y Valladolid, especialmente con el famoso emprendedor Benito Boyer, al que hemos de considerar también editor, ya que costeaba muchas ediciones.

Francisco se casó con Isabel Lozano, con la que tuvo tres hijos llamados Alonso, Francisco y Santiago. De los tres, Santiago fue el continuador del oficio paterno y los otros dos emigraron a Perú en 1586 para dedicarse a la venta de libros, siendo sus abastecedores los libreros medinenses que les enviaban sus producciones. El delicado y paciente oficio de librero debieron aprenderlo Alonso y Francisco de su tío Mateo, ya que se sabe que en 1543 entró a servir en la tienda de los mercaderes de libros Pedro y Jusepe Sandón y le fue muy bien, pues consta que ganaba al año 200 ducados de oro. Antes y después de la fusión empresarial con su hermano, Mateo editó algunos libros por su cuenta para tener la exclusiva de la venta en su librería.

En 1568 decidió dejar el oficio de tipógrafo y le vendió dos prensas, las matrices y tipos de letras que guardaban sus chibaletes al colega Vicente de Millis. Casó muy bien a su hija Beatriz, nacida de su matrimonio con Catalina Delgado, pues la unió en matrimonio al librero y hombre de negocios Benito Boyer, dotándola con 656.250 maravedís. Mateo y Catalina vivieron en una casa de la Plaza Mayor, por lo menos hasta 1590 en que falleció él.

Del tercer impresor de apellido Del Canto, Santiago, hijo y sucesor de Francisco, únicamente sabemos que no fue tan hábil en el oficio como su padre y que acumulaba deudas con facilidad.

Pero volvamos al relato del hallazgo.

Página final del Lazarillo de Medina 1554.

En el interior de una pared del sobrado de una casa de la plaza de Nuestra Señora Santa María del Soterraño, en el centro de Barcarrota, el pico de un obrero dejó al descubierto un hueco en el que se ocultaban once libros, diez de ellos impresos y uno manuscrito. Todos ellos comprometedores ante los ojos de la Inquisición.

Debió emparedarlos un eclesiástico amante de los libros o un judío converso. En cualquier caso un hombre de gran cultura, quien, temeroso de que le pillara algún familiar del Santo Oficio con las manos en la masa, o lo que es lo mismo, en los libros, todos ellos prohibidos en aquellos tiempos, decidió ocultarlos a los ojos de todos y solo él sabría dónde estaban. El Lazarillo estaba incluido en el Catalogus librorum qui prohibentur, editado en Valladolid en 1559, validado por el inquisidor Fernando de Valdés, quien prohibió el libro cinco años después de salir éste al mundo.

Lo que queda claro, y hemos de subrayarlo, es que el dueño de los libros debió ser un hombre culto, ya que los volúmenes emparedados están escritos en diferentes lenguas: español, portugués, francés, italiano, latín, griego y hebreo; y no todos son obras de creación literaria, como nuestro Lazarillo y una obra de Erasmo, sino que son tratados de exorcismo y quiromancia, e incluso hay uno de picaresca subida de tono. El manuscrito hallado (probablemente una copia o traslado) es la obra titulada La Cazzaria, de Antonio Vignali, un diálogo obsceno que tuvo varias ediciones en el siglo XV.

El pico que manejaba el albañil atravesó uno de los libros, dañándolo gravemente; pero por suerte la única edición conocida hasta entonces del Lazarillo de Medina del Campo se salvó de la imprevista agresión o cornada y se pudo comprobar que su dueño lo tenía en gran estima al preservar el ejemplar, quizá recién adquirido, del manoseo diario, forrándolo usando una hoja de pergamino de un libro de coro. Esta curiosa circunstancia es la que nos hace pensar que podría tratarse de un eclesiástico de alto rango, ya que este tipo de libros no están al alcance de cualquier cristiano de tropa. Esta y otras muchas referencias técnicas se encuentran publicadas en un librito de 46 páginas escrito al poco de producirse el hallazgo por el profesor de la Universidad de Extremadura Jesús Cañas Murillo titulado Una edición recién descubierta de Lazarillo de Tormes. Medina del Campo. 1554.

La novela del Lazarillo le ha sido atribuida a fray Juan de Ortega, a Diego Hurtado de Mendoza, a Alfonso de Valdés, a Luis Vives, a Sebastián de Horozco y a Lope de Rueda (que, como Lázaro, de mayor fue también pregonero de Toledo en 1538).

Historia de la orden de san Jerónimo. Fray ortega y el Lazarillo.

Pero la atribución a fray Juan de Ortega, siendo el primero en nuestro orden y personal consideración, es diferente a todas las demás, ya que su sospechada autoría no la hacen analistas literarios de los siglos XIX y XX, como en la mayoría de los casos, sino que la afirma el historiador de la orden jerónima.

Veamos el desarrollo de esta cosa. Fray Juan de Ortega, profesó y llegó a ser prior del monasterio de San Leonardo, en Alba de Tormes (Salamanca). Fue estudiante de la Universidad Salmanticense. La más alejada de sus atribuciones formales la encuentro en la edición de El epigrama español (Del siglo I al XX) de Federico Carlos Sainz de Robles, de 1941, quien al hacer el retrato literario del poeta Diego Hurtado de Mendoza menciona la sospechada circunstancia. Pero no se ajusta a la letra del texto del historiador de la Orden, fray José de Sigüenza, ya que aporta una peripecia que el fraile no da en su reseña. Dice Sainz de Robles que “en la propia celda de Ortega se halló después de su óbito el borrador del Lazarillo”. Es la circunstancia de la muerte del sospechado autor de la novela, cosa nueva en todo el embrollo, y nos hace sospechar que Sainz de Robles lo leyó así en un comentarista anterior, que no cita.

En la edición que para Cátedra (Colección Letras Hispánicas) preparó el académico Francisco Rico, cuya ausencia definitiva lloramos, le dedica especial atención a fray Juan de Ortega como posible autor y cita el libro en el que se desvela el secreto de su autoría y el hallazgo del sospechado manuscrito original.

Tengamos en consideración que fray Juan de Ortega en el año de la aparición del Lazarillo, 1554, era el padre General de la Orden —entre los años 1552 y 1555—, lo que justificaría el anonimato, aunque se tratara de una obra de su mocedad. Ese espacio de tiempo abarca tanto el año de la aparición de la edición princeps, corta, como las cuatro siguientes, hechas en un mismo año al saberse que el autor era el Superior de los Jerónimos.

En fin, el libro en el que se da noticia específica de estas interesante cuestiones es la Historia de la Orden de San Jerónimo, doctor de la Iglesia, dirigida al Rey nuestro Señor don Felipe III, por fray José de Sigüenza, de la misma Orden. Tan interesante anotación se encuentra en el Libro Primero de la Tercera Parte, historia que abarca casi 900 páginas, tamaño folio, editado en 1605 en Madrid, en la imprenta real. Habían transcurrido cincuenta y un años de la aparición del Lazarillo y el historiador no pudiendo soportar más años de silencio, soltó la noticia, sin que nada ni nadie le obligara a ello.

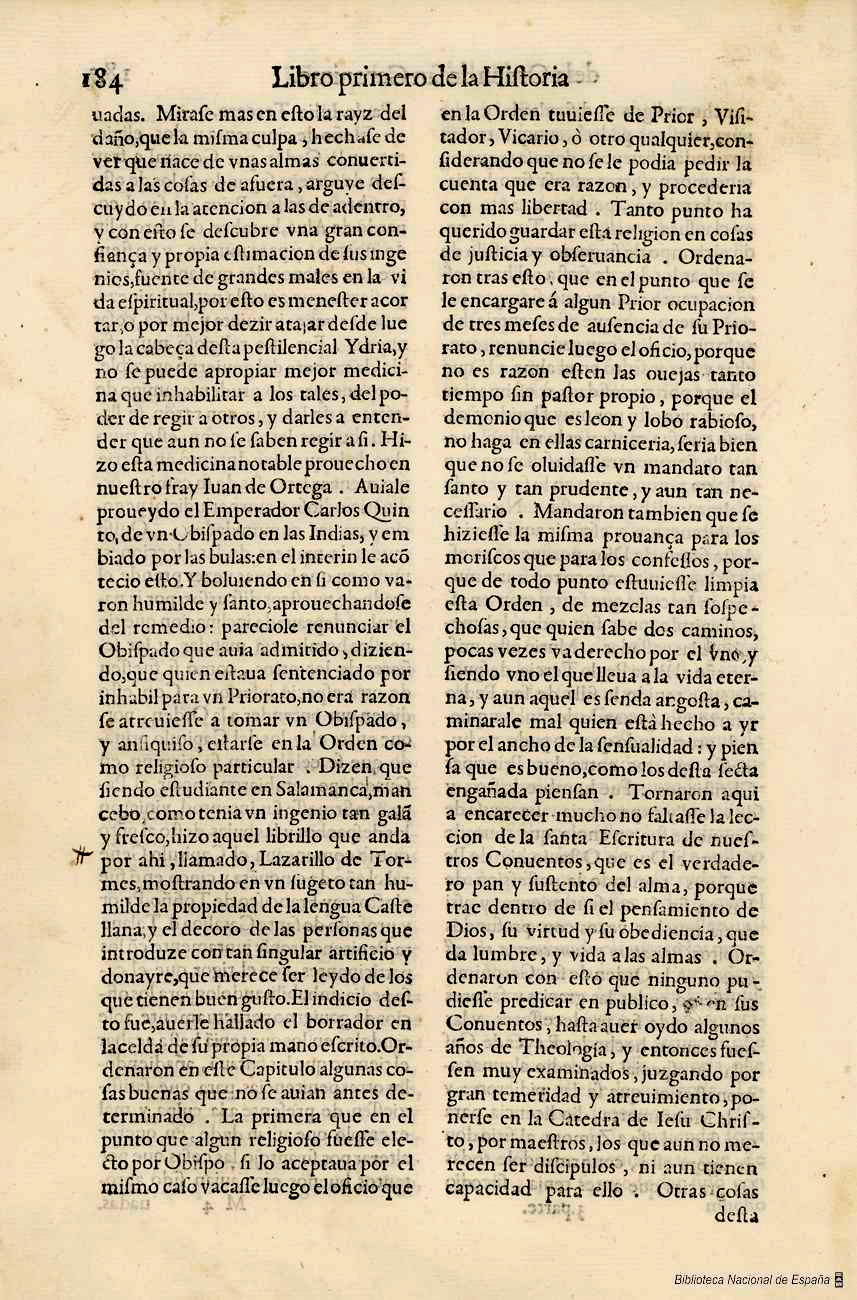

He aquí lo que relata el autor de la Historia de la orden jerónima al referirse a fray Juan de Ortega:

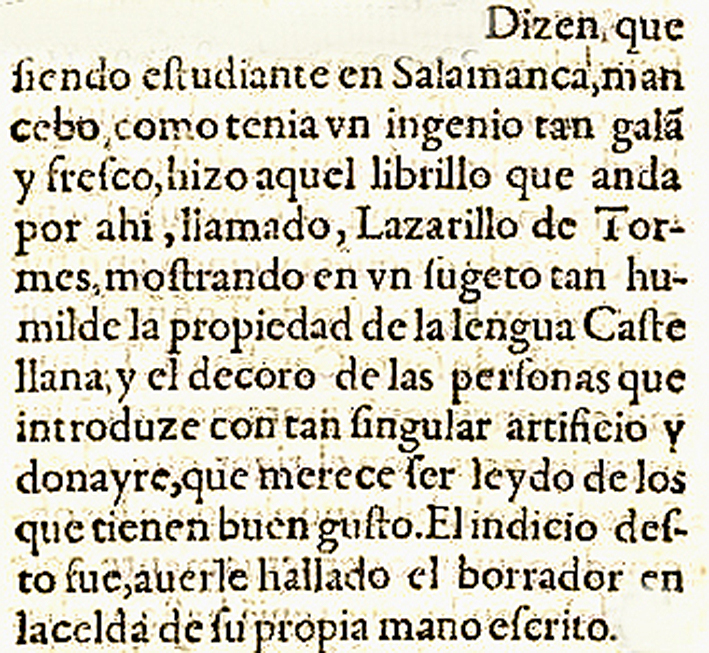

“Dizen que siendo estudiante en Salamanca, mancebo, como tenía vn ingenio tan galán y fresco, hizo aquel librillo que anda por ahí, llamado Lazarillo de Tormes, mostrando en vn sugeto tan humilde la propiedad de la lengua Castellana y el decoro de las personas que introduze con tan singular artificio y donayre, que merece ser leydo de los que tienen buen gusto. El indicio desto fue auerle hallado el borrador en su celda, de su propia mano escrito. Ordenaron en este Capítulo algunas cosas buenas que no se habían antes determinado”, prosigue tras la reveladora acotación.

La verdad es que resulta, cuando menos sorprendente, encontrarse con estas noticias en el capítulo XXXVI titulado “Los sucesos de la Orden, según los Capítulos Generales que se celebraron con esta razón”, pues no parece el lugar más apropiado para atribuirle a fray Juan de Ortega la autoría del Lazarillo. Concretamente se halla lo antedicho en la página 184.

En este mismo capítulo, el autor de la historia de la orden jerónima anota ciertas sospechas no coincidentes con el espíritu de la orden, promovidas por fray Juan de Ortega en su calidad de máxima autoridad de la comunidad durante el trienio de su mandato. Lean lo qué dice y cómo lo dice fray José de Sigüenza, que en realidad se llamaba José Martínez de Espinosa, era hijo de cura, uno más de los muchos que han nacido a lo largo de los tiempos. Su padre fue el sochantre de la catedral de Sigüenza Asensio Martínez, y su madre la viuda doña Francisca de Espinosa. En fin, escribió el cronista: “El año de cinquenta y dos, eligieron en la Orden por General a fray Juan de Ortega, segundo de los de este nombre (el primero alcanzó la santidad, añadimos nosotros), profeso y Prior de San Leonardo de Alba, hombre de claro y lindo ingenio, y para mucho, y no siempre son buenos, los que ansi son para gobierno, que aquella natural viveza, muchas vezes inquieta y busca cosas nuevas. Era este religioso muy afable, la manera del gobierno apazible, poco encapatado (quiere decir encapotado, borrascoso), prudente, amigo de letras, y de las que con razón se llaman buenas letras; con esto tuvo algo de lo que dije. Intentó en su trienio menear las cosas de su camino ordinario: odioso y aun perjudicial negocio para las comunidades. Quiso mudar la manera de las elecciones, punto en que las más vezes prende el arado de nuestros discursos, por la natural, o depravada inclinación que tienen los hombres a mandar, y ser señores de los otros, como si fuesen de otra especie inferior. Con esto dio en que entender a la Orden, porque entre él y los del Capítulo privado que se celebró en su tiempo en Guadalupe, enbiaron a pedir al Papa confirmase sus intentos, vinieron los despachos y las bulas desto al punto que se comenzaba el Capítulo General el año de cinquenta y cinco, en que fue electo fray Francisco de Tosiño, prior y profeso de santa Catalina de Talavera”.

Fray Juan de Ortega, autor del Lazarillo Fragmento del texto del P. Sigüenza-1605

Parece, por tanto, que el ánimo renovador de fray Juan de Ortega fue entendido en el Capítulo General como un acto de rebeldía y los frailes se lo quitaron del medio castigándolo como dice el historiador: “Penitenciáronle juntamente con los participantes, con el rigor que el caso pedía, inhabilitándolos para los oficios de gobierno perpetuamente, tolerándolos en los que tenían hasta acabar el tiempo que les faltaba, añadiéndoles otras penitencias para que satisficiesen de preferente a la culpa y mal ejemplo que habían dado, en querer alterar por su antojo las cosas que por tantos buenos ojos habían sido aprobadas. (…) Por esto es menester acortar, o por mejor decir atajar desde luego la cabeza de esta pestilente Ydria, y no se puede apropiar (quizá quiso escribir aplicar) mejor medicina que inhabilitar a los tales, del poder de regir a otros, y darles a entender que aun no se saben regir a sí. Hizo esta medicina notable provecho en nuestro fray Juan de Ortega. Habíale proveído el Emperador Carlos Quinto de un Obispado en las Indias (en Chiapas, Méjico, de donde también había sido obispo el dominico e historiador americanista fray Bartolomé de las Casas), y enviado por las bulas: en el ínterin le aconteció esto. Y volviendo en sí como varón humilde y santo, aprovechándose del remedio, parecióle renunciar al Obispado que había adquirido, diciendo, que quien estaba sentenciado por inhábil para un Priorato, no era razón se atreviese a tomar un Obispado, y ansí quiso estarse en la Orden como religioso particular”.

Está claro que el fraile profeso y prior de San Leonardo, en Alba de Tormes, salió rebelde a las costumbres establecidas por su Orden y ésta le castigó (“penitenció”) “por menear las cosas de su camino ordinario” durante los años en que fue General, pudiendo haberse ido de obispo a Chiapas, a cuya mitra renunció quedando como fraile de tropa.

Entendemos que no les habrá pasado desapercibida una frase escrita por el historiador fray José de Sigüenza cuando dice que fray Juan de Ortega era “amigo de letras, y de las que con razón se llaman buenas letras; con esto tuvo algo de lo que dije”. Aquí vuelve a decirnos que el fraile rebelde tuvo trato con las llamadas buenas letras, es decir, veladamente nos dice que fue autor de un libro popular, criticado y censurado.

Nada se sabe acerca de su actividad literaria, pues nada publicó con su nombre después de escribir en su juventud “aquel librillo que anda por ahí llamado Lazarillo de Tormes”. Salió, por tanto, autor de una sola obra. Como ocurrió con Fernando de Rojas, autor de La Celestina, escrita cuando era novicio en las Letras, aprovechando unas vacaciones, probablemente pasadas fuera de Salamanca, en cuya universidad estudiaba.

Volvamos al texto del P. Sigüenza y comprobemos que la noticia de la atribución del Lazarillo a fray Juan de Ortega es anterior al año de publicación de la Historia de la Orden, en 1605. Sin duda, la más antigua de todas las atribuciones.

En el párrafo señalado se dice: “El indicio desto fue haberle hallado el borrador en su celda de su propia mano escrito”. Se habla del borrador y no de una copia (solía llamárselas traslados) de las que entonces solían hacerse de ciertos libros de éxito para que pudieran ser leídos por personas que no disponían ni del acceso al libro editado ni de la existencia de un librero en su entorno. Estas copias circulaban de mano en mano y solían prestarse entre amigos, muchos de ellos estudiantes o frailes, gentes con escasos ingresos pero con ganas de estar al día en cuestión de publicaciones. Se conocen bastantes copias de libros de Quevedo, uno de los autores más copiados en su tiempo.

Paisaje con San Jerónimo, de Joachim Patinir (Museo del Prado).

La definición que da el diccionario de la RAE en su edición de 2001 de la palabra “borrador” vale también para aplicarla al castellano escrito del siglo XVII. Dice en la segunda acepción: “Escrito provisional en que pueden hacerse modificaciones”. De haberse tratado de una copia del original de la novela, no se hubiera escrito “borrador”, pues esta palabra se refiere a un escrito sujeto a modificaciones, tachaduras y arrepentimientos. El “traslado” o “copia” es un manuscrito limpio y sin tachaduras, propio de una obra rematada, dada por concluida y copiada a texto continuo sin que medie el concepto procedente del latín transferre, transferir, trasladar.

De otra parte, el historiador al decir “de su propia mano escrito”, tacha de un plumazo la sospecha de que se tratara de una copia prestada, pues el aserto de que estaba escrito de su mano, rompe toda duda.

Volvamos a la edición princeps del Lazarillo para dejar constancia de una reflexión llena de elementalidad. Si aquella edición princeps, primera o principal, de la que salieron las otras cuatro en el transcurso del mismo año (1554) se perdió, sería por dos razones: la primera, una tirada corta, decidida por el impresor en connivencia con el autor, un fraile con responsabilidades en su orden, pero sin obra anterior; y segunda, por el pequeño tamaño del librito, en octavo, muy manejable, que se podía guardar en cualquier alforja o faltriquera, lo que presupone un manejo y manoseo frecuente, pero en el que se corre el riesgo de que el librito caiga al suelo embarrado y maloliente (apenas había calles empedradas y las caballerías las tenían por letrinas), con lo cual un libro que caía al suelo de un patio o camino encharcado era un libro prácticamente desechable. Ésta que acabamos de hacer no es una reflexión menor por su verosimilitud.

De la desidia que tradicionalmente hemos sentido en España por los libros, habla elocuentemente el hecho de que de aquellas cuatro ediciones del Lazarillo, conservamos solamente un ejemplar de la edición de Amberes. La guarda como un verdadero tesoro la Biblioteca Nacional de España. De esta edición existen seis ejemplares más en otras bibliotecas y colecciones extranjeras. Otra, y única, edición conservada en nuestro patrimonio es la de Medina del Campo (Valladolid) encontrada casualmente en Barcarrota (Badajoz), un regalo de la diosa Fortuna. El único ejemplar existente de la edición de Alcalá está en poder del Museo Británico, y el también único ejemplar de la edición de Burgos la adquirió en una subasta de Christie’s, en Londres, en 1958, el coleccionista John Fleming, que superó la oferta hecha por los representantes del Patrimonio Español.

Regresemos a nuestra teoría y pongamos nuestros ojos sobre un cuadro pintado antes de que se publicara el Lazarillo, cuadro que nos ofrece algunas sugerentes reflexiones.

En la sala 56A del Museo del Prado se exhibe una pintura, de 74 por 91 centímetros, grandiosa por el espacio que refleja: un paisaje rocoso en el que vive humildemente un santo. Se titula Paisaje con San Gerónimo, del que es autor Joachim Patinir, considerado el primer gran paisajista de la escuela flamenca. Me envía una fotografía de este cuadro mi colega Antonio García Jiménez, periodista e investigador, que defiende nuestra misma teoría: la atribución del Lazarillo de Tormes a fray Juan de Ortega, quien lo escribiera siendo estudiante de la Universidad de Salamanca.

El Lazarillo de Medina y su funda de pergamino

El cuadro debió pintarlo Patinir entre los años 1516 y 1517 y en él aparece un milagro de San Jerónimo curando a un león en su humilde morada y, además de diferentes edificios religiosos y monumentales que se encuentran dispersos por el paisaje, podemos contemplar a un ciego acompañado de su lazarillo que se disponen a cruzar un pequeño puente sobre un arroyo. Es muy significativo este detalle, por encima de otros muchos personajes que habitan la pintura, ya que cuando Patinir lo pintó, aun no se había publicado el Lazarillo, como hemos dicho.

García Jiménez añade en su envío el siguiente texto, muy puesto en razón: “El lienzo reproduce una leyenda del santo. En primer plano vemos a San Jerónimo en su cueva quitándole una espina a un león que agradecido se quedó con él para servirle. Unos mercaderes robaron el asno a los frailes del convento fundado por el santo, y a la derecha del cuadro vemos al león en el momento de recuperar al animal. Al fondo se ve el monasterio y a los mercaderes arrepentidos pidiendo perdón. Es un relato pictórico de la leyenda, pero con sorpresa. En medio de las escenas, como formando parte del relato, aparecen un ciego que apoya su mano sobre el hombro de un niño que le guía. ¿Qué pintan aquí el ciego y su lazarillo? La explicación es la siguiente: para distinguir bien a un santo de otro, los pintores del Renacimiento reproducían rasgos de su vida o de su martirio, para que fueran identificados con facilidad. En este caso, creemos que el ciego y el niño son una alegoría de San Jerónimo y de su maestro Dídimo el Ciego, uno de los grandes teólogos del siglo IV, por el que San Jerónimo sentía, y así lo dejó escrito, una gran admiración como comentarista de los textos sagrados. Por eso creo que fue un fraile jerónimo quien escribió el Lazarillo de Tormes utilizando jocosamente este hecho biográfico de su santo patrón”.

Por último recordemos que fray Juan de Ortega murió en 1557, fue protector de los moriscos y mantuvo buena relación con el rey Carlos V, quien decidió asuntos relacionados con su carrera eclesiástica. Se cree que tuvo alguna influencia en el retiro a Yuste del emperador”.

Pido disculpas por la extensión de este trabajo. Pero había que contar esta historia con los pelos y señales que conocemos. La razón es mi disculpa: Lázaro de Tormes y yo somos paisanos.

Qué bueno artículo y qué bien explicado

Un placer leerlo.