Una docena de prisioneros de Zenda celebran la publicación de El prisionero de Zenda por Zenda Aventuras. Publicamos de manera simultánea artículos sobre prisiones reales o imaginarias, sobre prisioneros o sobre la novela de Anthony Hope. A continuación, reproducimos un relato de Susana Rizo. Una historia de piratas, prisiones y sueños incumplidos.

Hoy viene a mi memoria el rostro de Ching Tsai, a quien conocí en el año en que los portugueses llegaron a Macao. Yo acababa de cumplir 19 años y el invierno no parecía querer marcharse. Ching Tsai era uno de los Wokou más buscados por la armada Ming. Cuando lo apresaron y lo trajeron a Jiangsu, los viejos lugareños atribuyeron la permanencia de las nieves a su presencia. Había asolado durante casi una década las costas de Fujian, comandando una flota de cerca de medio millar de barcos. No era ni por asomo la escuadra más numerosa de los temidos piratas que atemorizaban China, pero Ching Tsai era célebre por la coordinación de sus asaltos, y sus ataques inesperados e implacables, que habían llegado a impresionar a la mismísima marina imperial. El almirante Qi Jiguang había logrado aislarle y darle caza cerca de la isla de Zhoushan.

Yo acababa de entrar a trabajar en la prisión de Shuyang, un empleo que me permitía comer una vez al día, y aligeraba mi miseria. Eso evitó que yo mismo fuera encarcelado por los hurtos que había cometido para combatir el hambre. Mis servicios con los delincuentes más peligrosos del país, a cambio de mi libertad. Cuando supimos que el capitán Tsai pasaría sus últimas horas en nuestros calabozos, mis compañeros quisieron echar a suertes quién se encargaría de darle su ración de alimento hasta el día en que su ejecución se llevase a cabo. Decían que estaba maldito y que por el mero hecho de mirarle podía llevar la desgracia a toda tu familia e infectarte del extraño mal que él llevaba dentro. Pero a mí el capitán Tsai me atraía profundamente. Conocía sus fechorías y admiraba su táctica. Yo aspiraba a ser un hombre de mar, soñaba con abordajes y tesoros. Tener tan próximo a un enemigo, uno de los más feroces y valientes, me resultaba fascinante, así que a nadie le importó que yo me ofreciese voluntario para ocuparme del prisionero maldito.

Su celda estaba lejos de la de los demás reclusos, para evitar más agitación de la necesaria entre ellos, para quienes era un héroe. La mayoría de los cautivos concentrados allí serían sentenciados a muerte en pocos días por sus acciones sicarias. No había torturas ni latigazos en ese pabellón, no se escuchaban los gritos desgarradores por ello. Tan solo un silencio que helaba la sangre. Fui caminado hacia la diminuta celda avanzando por el lúgubre pasadizo. Llevaba conmigo la ración correspondiente del día, un cuenco con sopa y un poco de pan. Traté de escrutar su rostro a través de la reja. Tan solo un leve haz de luz me permitía vislumbrar su contorno. Estaba de espaldas a mí, sentado. Las cadenas habían macerado su piel. No había nada en aquel cuerpo que causara el terror del que todos hablaban. Él era menudo y tosco. Eso creía yo, hasta que se giró y fijó sus ojos de acero en mí. Entonces sentí que el frío me devoraba, como una súbita gélida ráfaga ascendiendo por mi espina dorsal. Era nipón, como muchos de los Wokou que en aquellos días atemorizaban mi mundo.

—Capitán Tsai —acerté a decir, mientras deslizaba el cuenco con una pala a través de la diminuta oquedad de su celda.

El pirata contempló el caldo turbio en el que entre los escasos granos de arroz y pollo flotaban varios insectos. No había aprensión, solo indiferencia. Alzó de nuevo su mirada hacia mí.

—Si vuelves a llamarme capitán, te corto el cuello. Tú no formas parte de mi tripulación. Tampoco eres un soldado. Y no vuelvas a traerme tu basura de comida.

Cada una de sus palabras se clavó sobre mi ser, causándome primero una profunda vergüenza, y luego temor. Me separé de forma involuntaria de la reja y cerré la trampilla. Sé que era imposible que él pudiera liberarse de las cadenas y atravesara el muro, pero mi mente se veía sacudida por aquellas leyendas sobre terribles maldiciones corsarias y los poderes sobrenaturales que se les atribuían a los reos más temibles.

—¿Vas a quedarte ahí parado todo el día?

—No, señor… —titubeé, tratando de recuperar la compostura—. Tan solo quería tratarle con el debido respeto. Usted ha comandado tropas, le son fieles cientos de soldados. Cuentan que entre los botines que confiscaron hay tesoros milenarios. El almirante Qi Jiguang quiso hablarle antes de que le trajeran aquí y usted rechazó la ocasión de ser perdonado, y servir a las tropas imperiales…

El pirata nipón esbozó una sonrisa torva.

—…y lucir el emblema del Dragón —zanjó el corsario—. Escúchame, chico. Mi emblema me lo arrebató ese militar en su escaramuza. Ahora yace en el fondo del mar, junto con el resto de mis barcos.

—Señor, se ha decretado su ejecución en tres días…

—¿Y qué quieres decirme con eso exactamente? Si hubieras sido miembro de mi tripulación, no habría dudado en ahorcarte por tu debilidad.

No me atreví a proseguir. Ese hombre jamás solicitaría ningún indulto. Yo no veía en él al salvaje del que me habían contando cosas tan terribles, aunque sé que las hizo. Su integridad y convicción me dejaban perplejo. Me preguntaba qué habría hecho yo si hubiera estado en su lugar, y en seguida supe que yo sí habría solicitado el perdón imperial. Supe que era un cobarde.

—¿Puedo hacer algo por usted, señor? —pregunté, dispuesto ya a retirarme y dejarle pasar a solas sus últimos tres días de vida.

En ese momento dejó de mirarme. Estuvo largo rato pensativo. A esas alturas yo estaba dispuesto a hacer cualquier cosa. Saltarme las leyes que yo mismo despreciaba, igual que él. Y estaba dispuesto a tomar nota del mensaje que imaginaba que él querría transmitir a su vieja tripulación. Estaba dispuesto incluso a unirme a ellos. Eso era libertad. Esto tenía que ser estar vivo. Pero entonces, dijo algo que no esperaba.

—Houtouwan. ¿Has estado allí?

Asentí. Conocía el lugar. Mis abuelos me llevaron de niño un tiempo a vivir con ellos para aprender a ser pescador, un oficio para el que jamás fui ducho.

—Quiero que me hables de ese lugar. Solo eso. Y no vuelvas a mencionar a almirantes, barcos, ni botines…

Me senté mientras trataba de que acudieran a mí los recuerdos. Comencé a hablar de los largos paseos al alba, de mi abuelo enseñándome a hacer cebos para los peces. Recordé el verde infinito de las terrazas donde sembrábamos el arroz. Era un color esmeralda brillante, vivo, realzado por una terca humedad. Mi memoria me traía luces, y silencio. Mientras yo hablaba él se limitaba a escuchar. Pasamos algo más de dos días así, en los ratos en que yo pude acercarme a su celda. Solo le quedaban doce horas de vida cuando osé preguntarle por qué quería que le hablase del lugar de mi infancia.

—Porque yo nací allí —respondió.

—Pero… entonces, ¿por qué ha querido que le contara todo eso? Usted lo conoce bien…

—Porque quería recordar la persona que no fui.

Entonces me dio la espalda. La conversación había finalizado. No era arrepentimiento lo que trasmitían sus palabras. Tampoco tristeza. Era como si quisiera confirmar una certeza. La extraña naturaleza arrancaba de nosotros lo que de común teníamos en una circunstancia como aquella, él privado de su libertad, pero de alma libre. Yo encadenado, en cambio, al deseo de ser el que no podría ser jamás. Y él lo sabía. Entonces recordé algo. Cuando no lograba que mi anzuelo hiciera presa de los peces, mi abuelo me regaló una piedra del río y me dijo que “solo tienes que ser persistente, como esa roca, y llegarás a ser lo que quieras ser”.

Unas horas antes de que Ching Tsai fuera conducido al cadalso, logré disimular aquel guijarro en el espesor de la sopa, que, por una vez, no rechazó. No hubo despedidas, pero en la fiereza de su mirada me pareció vislumbrar algo. Algo que ahora, que soy viejo, quisiera creer que era reconocimiento.

Supe tiempo después que el pirata no soltó de su mano aquella roca, y que la agarró hasta el último hálito de vida.

Me pregunto qué pasó por su mente. ¿Fueron los cañones atronando en pleno combate en un océano virulento? ¿Una bandera, tal vez? ¿El rostro de una mujer? O quizá los vítores de sus compañeros convertidos en fantasmas, dispuestos a seguir su aventura en el más allá. ¿Por qué se aferró a ese pequeño pedrusco al final? No parecía de esa clase de personas que se arrepienten de las vidas que han arrebatado. O tal vez sí. Nunca lo sabré.

Ahora tiendo mis redes de pesca en un poblado, y miro al mar, donde las imponentes siluetas de los navíos se recortan en el ocaso, y pienso en la persona que tampoco fui.

———————————

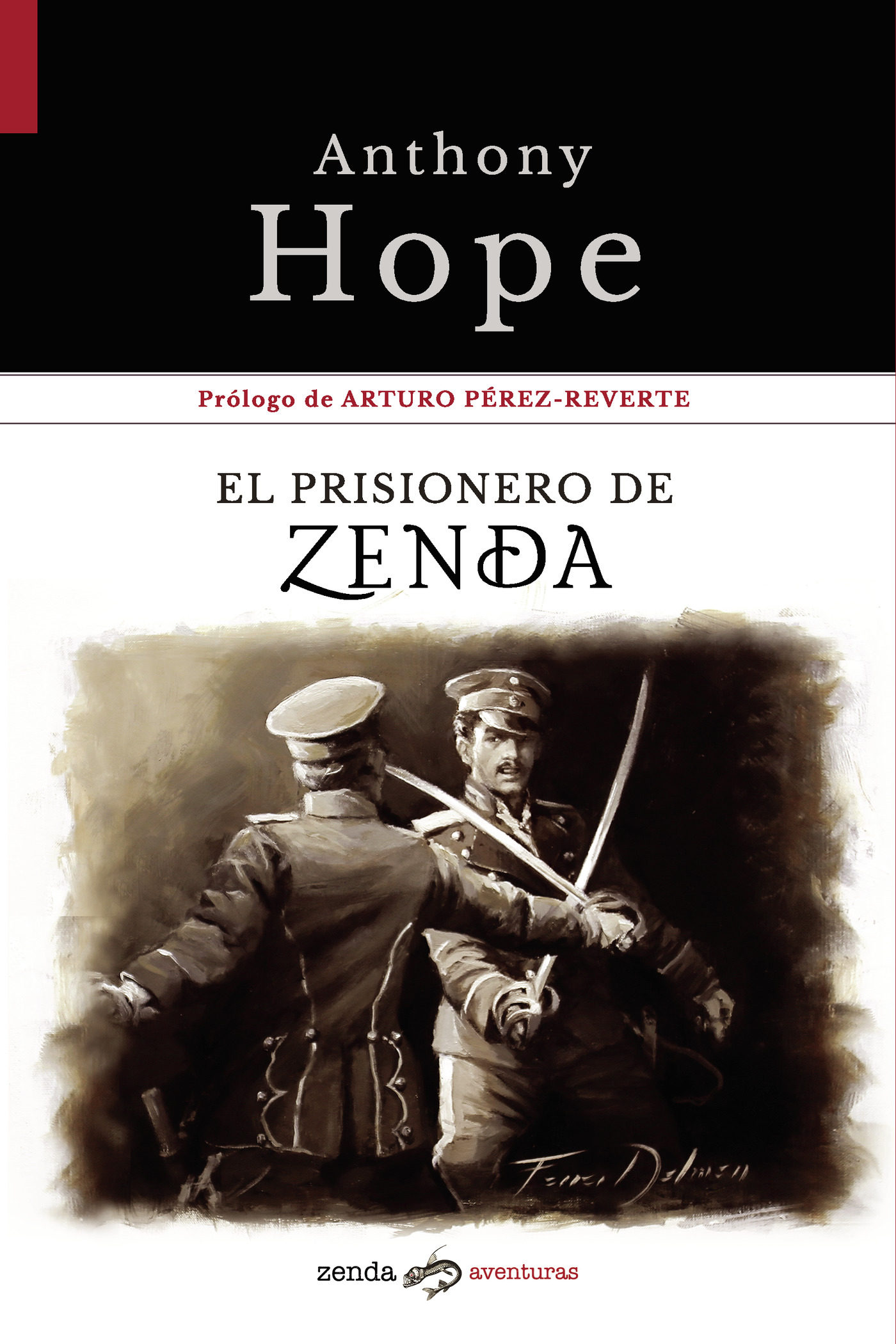

Título: El prisionero de Zenda. Autor: Anthony Hope. ISBN: 9788412031034. Páginas: 226. Precio: 14 €. Puedes comprarlo en: LibrosCC, Amazon, Casa del Libro, Fnac, El Corte Inglés y Todos tus libros

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: