Al tiempo que recibo el Diario de Witold Gombrowicz —tras una absurda demora difícil de justificar— leo en la prensa la noticia del creciente interés de los lectores por el asunto biográfico en general. Desconozco, porque no me preocupa, el gusto de los lectores actuales. Tampoco sé, ni me preocupa, si yo entraría en la categoría de «lector actual» o en otra menos localizable por extemporánea. Pero confieso haber sentido, desde siempre, una gozosa inclinación hacia los géneros personales como el diarístico (con todas sus variantes); es decir, por esos libros/pesquisa que por lo común poseen un estilo desembarazado y confidencial a partir de los secretos, consejos, vivencias o simples guiños de seres a los que uno admira. Y no es extraño descubrir que tales piezas —verdaderas cimas de la autoficción— a menudo superan, por simple vocación literaria tanto del autor como del lector, el interés que en nosotros puedan despertar las obras de fantasía del creador en cuestión. Pienso en las «confesiones» de Casanova, Kafka, Gide, Ribeyro, Pavese, Renard, Walser, Unamuno, Pizarnik o Levrero, y muchos más. Tal vez la clave de dicha seducción nos la descubre Gombrowicz al afirmar: «Cuanto más sepan de ti, tanto más te necesitarán». No en vano su Diario se mueve entre la experiencia, la creación y la opinión.

Dado que los escritores no son gente de fiar, eso que se nos ofrece como «diario» con frecuencia no es tal cosa, pues hay sobrados ejemplos de obras presentadas como tales cuando en realidad no hacen sino mostrarnos, sin ataduras, el atelier donde el autor se refugia para crear. Por no hablar de los textos auterreferenciales como, por ejemplo, los Cuadernos de Paul Valéry —trabajo inconmensurable y obsesivo, si bien confesional en toda regla, basado en la operativa aforística con elevadas ínfulas de orden filosófico— o el Diario de Jules Renard —excelente muestra de humor y visión de la vida estructurada en ocurrentes flashes de apabullante ingenio—. La frontera ciertamente está confusa.

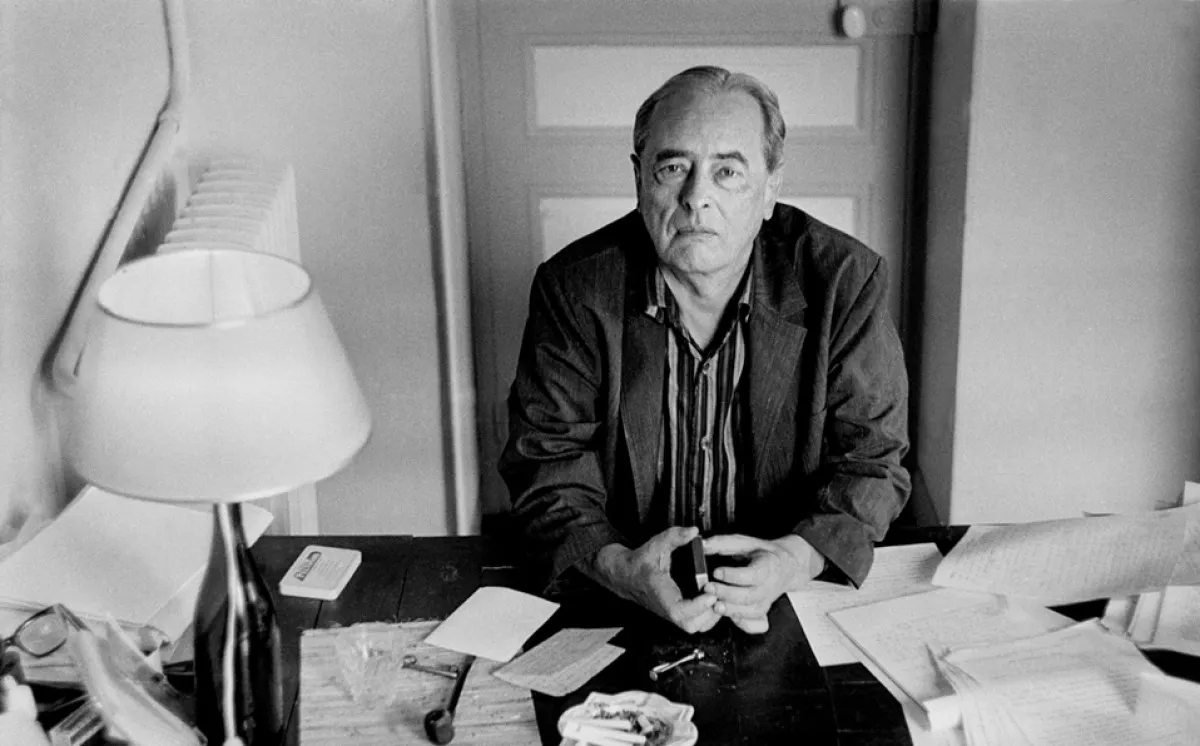

Su obra aparte, las confesiones de un escritor nos resultan asimismo atractivas debido a la exaltación del fenómeno literario, como si nos aficionara a ello el vicio de buscar literatura en todo, incluso en la trastienda. Nos emboba sentirnos momentáneamente confidentes y cómplices, compinches del autor. Y, ya puestos, nos complace saber que unos (hombres y mujeres) fueron mancos, otros de costumbres disipadas o de vida metódica, otros alcohólicos o drogadictos, otros presidiarios, otros sablistas, otros viajeros, otros cojos, otros oficinistas, otros revolucionarios, otros ciegos, otros aristócratas… Incluso hubo ladrones, pederastas, asesinos y santos del cielo (entre ellos y ellas). Por eso cabe destacar lo importantes que son, en la obra de un escritor, sus vicios y sus manías, su belleza o su fealdad, sus debilidades, sus silencios, su voz, sus amoríos y sus amistades, su tiempo, su sombrero, su ciudad, su pipa o su perro… Y eso es, simple y llanamente, lo que vamos buscando en las biografías, las memorias y los dietarios. Bajo ningún concepto perseguimos el dato, sino la afinidad y el modus operandi de los más grandes.

Pero hablemos del tomazo (864 páginas) que conforma el Diario, 1953-1969 de Witold Gombrowicz, extensa confesión que cabe englobar dentro del subgénero llamado «diario personal», donde el autor ejerce como un narrador proclive al Yo/Nosotros al utilizar la voz de lo que se viene llamando el «yo diarístico».

Entre sus anotaciones —auténticos textos argumentativos— el polaco nos dice que «la literatura ha de ser autosuficiente». Y uno interpreta semejante reto como un objetivo primordial tanto para el autor como para el lector. Más adelante leemos: «Estas memorias constituyen mi Trans-Atlántico», lo que nos permite dilucidar algo que se nos escapaba respecto a dicha novela, pues —lo dice el propio artífice, por lo que no hay nada que objetar— se trata de una historia hecha a partir de la «memoria»; puede que una memoria anticuada, como interpreta Czesław Miłosz, a lo que Gombrowicz responde: «Sobre las cosas perecederas es posible escribir de forma imperecedera» (es la forma más eficaz de esquivar las inexorables leyes del tiempo). De ahí que el escritor denuncie el vicio extendido de «leer literalmente», regalándonos este ejemplo poético: «La palabra “rosa” puede perder su perfume cuando aparece en labios de una pedante pretenciosa», porque «las palabras cambian en función de su uso». Pero tengamos presente que Gombrowicz confiesa ser, ante todo, «infantil» (¿a la manera de Kowalski (Ferdydurke), ese adulto/niño; o sea, forma/inmadurez?). Difieran o no en sus visiones, nuestro autor y su amigo Miłosz son polacos, y este hecho para Gombrowicz es capital, puesto que al referirse genéricamente a la figura del escritor lo hace en plural, pero pronto descubrimos que dicha pluralidad casi siempre se circunscribe a los escritores polacos, lo que en principio puede llevarnos a pensar que adopta una postura provinciana, en el más honesto sentido de la palabra, en contraposición a la numerosa prole de escritores entendidos como cosmopolitas.

En las primeras páginas (año 1953) Gombrowicz despotrica contra los museos y la forma de producir y consumir el arte, exabrupto del que no se escapa la música, pues confiesa preferir al Chopin que escucha en la calle saliendo de una ventana abierta al pomposamente interpretado en la sala de conciertos. En cuanto al terreno literario, tampoco oculta sus protestas; hasta preguntarse si ha de definirse a sí mismo ante los sartreanos, como si esa fuese la última y recóndita finalidad de este diario (que no lo es). En definitiva, para él «el arte es un fenómeno esencialmente heráldico», y se esfuerza en huir de tal concepción. Se diría que este polaco es un cascarrabias alineado junto a Céline, Bernhard, Cioran… imprescindibles aguafiestas especialistas en lo que se ha dado en llamar «cagar en el nido» (la expresión creo que es de Günter Grass, y se aplica principalmente a los escritores austriacos).

Desde luego, con cada entrada otros, más pretenciosos u osados, intentarían escribir un libro sobrado de elucubración o un cuento largo y ácido, ya que cada párrafo contiene material de alto contenido literario y discursivo, siendo por ello que pensamos que Gombrowicz, en su Diario, abraza toda clase de compromiso y se muestra desembarazado y dueño de una clarividencia digna de alabanza. Así sucede cuando se detiene a comentar su pieza teatral El casamiento, urdiendo comentarios y consejos, ante una posible puesta en escena, ciertamente reveladores y de una exquisitez tan literaria como técnica.

Asimismo acude a su Ferdydurke a la hora de criticar a la crítica, ratificándose en ciertos puntos de vista expuestos en su estupenda novela de vanguardia. Lo mismo hace con respecto a la prensa literaria (no toda, claro), obviando que él mismo se alimentaba de ella y le proporcionaba alimento, pues no pocos de los textos que nos entrega proceden de artículos publicados en revistas como Kultura (donde han colaborado asimismo Miłosz, Böll, Pasternak, Malaparte, Zagajewski o Camus, entre otros). Por eso cabe preguntarse si este ejercicio laudatorio, aquí, en estas páginas literarias, no será un trabajo baldío, al menos a ojos del interfecto. ¿Qué estamos haciendo mal, señor Gombrowicz, cuando —últimas palabras del Diario— «consternados por Checoslovaquia, hemos olvidado nuestro destino» (el de Polonia)? No hay más que sustituir Checoslovaquia por Ucrania y «nuestro destino» por el de Europa.

Eso es escribir de forma imperecedera.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: