Hemingway necesitaba un éxito. Martha Gellhorn quería vivir peligrosamente. Barea sentía que su vida era una contradicción. Ilsa Kulcsar vivía para sus ideas. Gerda Taro y Robert Capa querían olvidarse de su pasado. Los seis, cada uno con su equipaje y su modo de mirar, llegan a Madrid y pasan por el hotel Florida, donde se reunían los periodistas extranjeros, los fotógrafos, los espías, los militares, bajo el estruendo de las bombas, en una guerra que los cambió a todos para siempre.

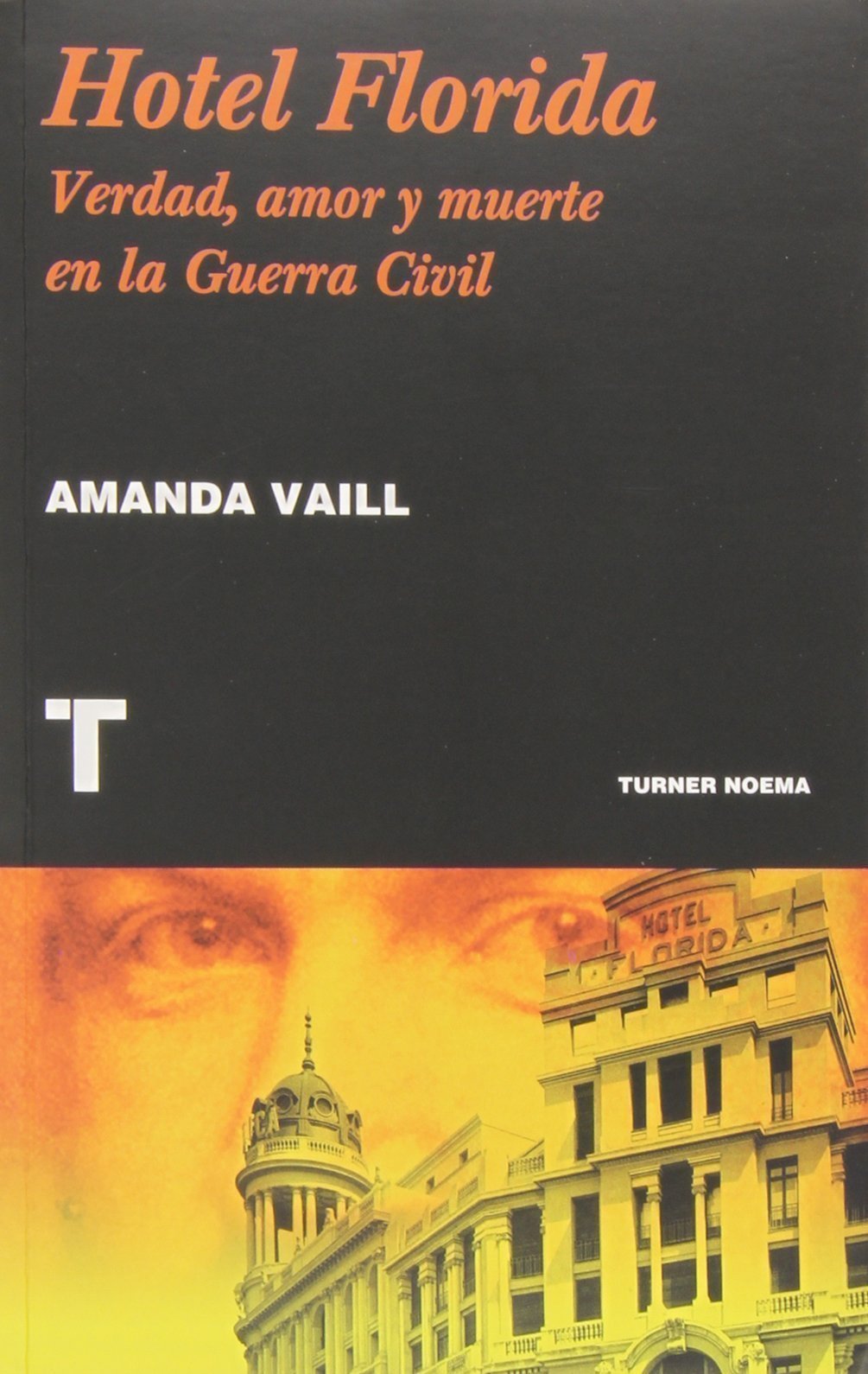

Hotel Florida (Turner Noema), de Amanda Vaill, “no es un estudio académico ni una ficción. Es una reconstrucción basada en cartas, diarios y memorias, documentos oficiales, películas, biografías, historias y noticias de la época”. Un gran fresco de la Guerra Civil española, día a día, personaje a personaje.

Zenda publica una nota de la autora más el prólogo que escribió para Hotel Florida, en un momento de recuperación de la historia de este lugar emblemático entre otras iniciativas por Ámbito Cultural, que ha organizado unas jornadas alrededor de este hotel y una lectura dramatizada de La quinta columna, la única obra dramática escrita por Ernest Hemingway, dirigida por Alfonso Armada y Juan Ignacio García Garzón, e interpretada por periodistas de prensa y radio especialistas en teatro.

NOTA DE LA AUTORA

“Es muy peligroso escribir la verdad durante una guerra –dijo Ernest Hemingway–, y llegar a averiguar la verdad es mucho más peligroso aún”. Hotel Florida trata de ese peligro y de cómo se enfrentaron a él tres parejas cuyos pasos se cruzaron en Madrid mientras cubrían la Guerra Civil española: Hemingway y su compatriota y también escritora Martha Gellhorn; los fotógrafos Robert Capa y Gerda Taro; y Arturo Barea e Ilsa Kulcsar, encargados de la oficina de censura de prensa extranjera de Madrid. Este libro también trata de dilucidar si, para cada uno de ellos, descubrir la verdad supuso un hecho tan importante como revelarla, al mundo, a los demás o a sí mismos.

Desde su inicio en 1936, cuando una sublevación militar de inspiración derechista y conservadora llevó a cabo un golpe militar contra el gobierno legítimo de izquierdas, la Guerra Civil española se convirtió en un punto candente de la historia. Como escribió en su autobiografía uno de sus más ardientes propagandistas, el periodista inglés Claud Cockburn, casi nadie “puede estar de acuerdo con las generalizaciones que se han hecho sobre la Guerra Civil. Y yo mismo estoy en desacuerdo con buena parte de las que hice en su día”. Una guerra que pareció empezar como un enfrentamiento entre los desposeídos y los poderosos acabó convirtiéndose en un reflejo del conflicto ideológico mundial que desembocaría, apenas unos meses después del final de las hostilidades en España, en la Segunda Guerra Mundial. Este conflicto la engulló rápidamente, y en semejante contexto la línea de sombra que separaba la verdad de la mentira se volvió muy borrosa: tu amigo podía ser tu enemigo, y la franqueza podía hacer que lo mataran a uno (o que mataran a alguien).

Moverse en tal escenario era una tarea delicada para los periodistas, que pudieron cubrir esa guerra de una forma mucho más fiable y exhaustiva que ningún otro conflicto anterior, y sin duda con mucha más libertad de la que dispusieron durante la Gran Guerra de 19141918, en la que (como señalaba Philip Knightley en Corresponsales de guerra, su historia del reporterismo bélico), los periodistas y los fotógrafos no estaban autorizados a visitar el frente. Con millones de lectores, espectadores y oyentes pendientes de las noticias que se difundían por la radio, los documentales, los noticieros cinematográficos y las revistas ilustradas, España se convirtió en el lugar donde se podían forjar grandes reputaciones o incluso grandes fortunas. Pero los que cubrían las noticias solían ser extranjeros, y cuando la guerra terminó, si habían sobrevivido, pudieron regresar a sus casas y disfrutar de su reputación o su fortuna. Su posible tergiversación de la verdad, de un lado o de otro, tuvo muy pocas consecuencias en su vida. Los españoles, en cambio, al menos los que se mantuvieron fieles a la República, no corrieron la misma suerte.

Hotel Florida no es una historia de la Guerra Civil española. Ya hay muchas, y de todos los colores del espectro ideológico, por lo que yo no tendría nada nuevo que aportar. Aquí abordo un examen en clave narrativa de mis seis personajes, así como de algunos de sus colaboradores más cercanos; procurando ofrecer una perspectiva contrastada, y en primer plano, de sus destinos entrecruzados durante la guerra. Pero a pesar de que Hotel Florida es una narración, y no un estudio académico, no se trata de una ficción, ni siquiera de una ficcionalización. Es una reconstrucción basada en cartas, diarios y memorias personales –publicadas o inéditas–, además de en documentos oficiales, bobinas de película recuperadas, biografías fidedignas, historias y noticias de la época que se citan con detalle en la bibliografía. Estas fuentes, algunas de las cuales solo han sido accesibles en estos últimos años, me han permitido ofrecer una versión diferente de unos hechos que se habían venido interpretando de otro modo. Pero he confinado el análisis de las distintas versiones –para aquellos que estén interesados en ellas– en las notas finales del libro, a fin de preservar la frescura de la narración.

En su poema “Recordando los años treinta”, Donald Davie escribió que su propia generación –la posterior a la Segunda Guerra Mundial– había rechazado el compromiso apasionado de la anterior como si este fuera el fruto de un simple interés por el “suspense intelectualoide”, inclinándose a cambio por un “tono neutral” en la acción política y en la escritura. Pero aun así, Davie se preguntaba si no habría sido mejor “hallar una postura admirable o absurda / en vez de ser incapaces de ver al héroe en una nube de polvo”. Espero que en estas páginas se disuelva la nube de polvo y se hagan visibles los héroes, al menos los que lo fueron de verdad.

PRÓLOGO

El 18 de julio de 1936, en Gando, islas Canarias, un hombre bajo, calvo, de pecho voluminoso, vestido con un traje gris y que llevaba un pasaporte diplomático a nombre de José Antonio de Sangróniz, subió a un avión de siete plazas, marca Havilland Dragon Rapide, que había llegado tres días antes y que desde entonces le esperaba en la pista. El avión había sido alquilado por la importante cantidad de dos mil libras (unos ciento doce mil euros actuales), depositadas de forma anónima en una cuenta especial del banco Kleinworth en Londres, y había volado en el mayor de los secretos hasta las islas Canarias desde el aeródromo de Croydon, en Inglaterra. Antes de despegar de Gando, el piloto, el británico Cecil Bebb, un antiguo oficial de inteligencia, había recibido instrucciones de que se asegurase bien de la identidad del pasajero, y para ello debía entregarle la mitad inferior de un naipe, que el pasajero tenía que completar con la superior; unas instrucciones muy poco habituales si el pasajero hubiera sido un diplomático normal y el vuelo un chárter ordinario.

Pero el pasajero era Francisco Franco Bahamonde, quien a sus cuarenta y cuatro años era el general más joven del ejército español y que había sido comandante de la legión extranjera durante la fracasada rebelión de los rifeños contra el protectorado español y francés de Marruecos. Muy crítico con el gobierno socialista que llevaba cinco meses en el poder, había sido destinado a las Canarias como comandante militar tras haber sido destituido de su cargo de jefe de estado mayor. Y en este momento se dirigía desde su lugar de destino en las Canarias, a unos mil quinientos kilómetros de la Península, hacia Marruecos, donde debía ponerse al frente de sus antiguas tropas y conducirlas a la Península, según el plan cuidadosamente trazado para el golpe militar contra el gobierno democrático de España.

La República que Franco y los demás conspiradores querían derribar se había instaurado en 1931, cuando las primeras elecciones libres en casi sesenta años habían provocado la abdicación del rey Alfonso XIII. España llevaba siglos sometida al control de la aristocracia terrateniente y de la iglesia católica, con el añadido, desde tiempos más recientes, de la oligarquía industrial. La nueva constitución de la República, aprobada en diciembre de 1931, había intentado eliminar ese control aprobando el voto femenino y el divorcio, la supresión de las ayudas estatales a las órdenes religiosas, la obligatoriedad de la enseñanza primaria y la instauración de las autonomías para las regiones con idioma propio y singularidades históricas. “Esta joven y entusiasta España ha alcanzado por fin su mayoría de edad”, proclamaban los republicanos; pero su gobierno era tan novato en la práctica política, y estaba respaldado por tantos elementos contradictorios –desde los socialistas reformistas hasta los conservadores antimonárquicos o los anarquistas radicales, pasando por todos los grados intermedios–, que fue incapaz de adoptar una perspectiva unificada y coherente frente a los problemas crónicos de España: la falta de representación de los obreros, el analfabetismo, la pobreza y el subdesarrollo industrial. Y los poderes fácticos del país –el ejército, los latifundistas, los propietarios de minas y fábricas y la iglesia católica– consideraban que la mayor parte de las medidas reformistas conducían directamente a la revolución comunista, una reacción muy habitual en la Europa de la década de 1930. Muchos de sus partidarios vieron una alternativa viable en los líderes fascistas como Benito Mussolini y, cada vez más, Adolf Hitler.

Los poderes fácticos se opusieron desde el primer momento a la política del gobierno. Los latifundistas del sur dejaban morir de hambre a sus jornaleros negándose a aumentar las zonas de cultivo, o contrataban a jornaleros más baratos venidos de fuera. Se produjeron ataques por parte de la guardia civil contra los obreros que se habían atrevido a afiliarse a un sindicato y a convocar una huelga. La prensa conservadora empezó a acusar al gobierno de ser un contubernio de judíos, masones y bolcheviques. Y en el seno del ejército, que siempre había sido conservador y monárquico y se había opuesto a los intentos del nuevo gobierno de recortar el número excesivo de oficiales, un pequeño grupo de conspiradores empezó a urdir un plan contra la República.

A los antirrepublicanos les favorecía la vieja paradoja que afecta a todo periodo de reformas: cuando se genera una gran presión a favor de los cambios, levantar un poco la tapa de la olla no sirve para rebajar esa presión, sino que hace que todo explote de golpe. Durante el primer año de la República hubo revueltas campesinas, incendios de iglesias y un levantamiento anarquista, todo lo cual creó un clima de miedo y de sobresalto que afianzó los planes de la derecha. Y aunque el gobierno logró aplastar el levantamiento del general José Sanjurjo en el verano de 1932, en las elecciones parlamentarias de 1933 el partido de la derecha católica, la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas), ganó el doble de escaños en las cortes que los socialistas. Además, el Partido Republicano Radical, que se había alejado de la izquierda, rompió por completo con los socialistas y se unió a la coalición de derechas. Con la salida de los socialistas del poder, el sindicato socialista UGT, temeroso de que el nuevo gobierno desmantelara todas las reformas, convocó una huelga general en octubre de 1934. El presidente del gobierno autonómico catalán proclamó el estado catalán dentro de la República federal española, y en Asturias se desencadenó una insurrección armada de mineros, durante la cual treinta mil obreros se apoderaron de fábricas y minas, saquearon tiendas y mataron a algunos dueños de negocios y sacerdotes.

El hombre al que el gobierno encomendó el aplastamiento de la insurrección fue el general Francisco Franco, quien acababa de ser nombrado jefe del estado mayor. Su principal fuerza de operaciones fueron las tropas mercenarias del ejército de África, con las que ya había combatido a los sublevados del Rif en Marruecos. Eran unos soldados acostumbrados a las matanzas y que no se lo pensaban dos veces antes de matar a sus compatriotas; y menos porque los mineros de Asturias no eran sus compatriotas. “La guerra de Marruecos –le dijo Franco a un periodista que cubría la campaña de Asturias– tuvo un cierto aire romántico, un aire de reconquista. Pero esta es una guerra de frontera y sus enemigos son el socialismo, el comunismo y todo lo que suponga una amenaza para la civilización, porque se propone reemplazarla por la barbarie”. Cuando se terminó la reconquista habían muerto entre mil y dos mil personas, entre las cuales había trescientos veinte militares y personal al servicio del gobierno.

Como consecuencia de los acontecimientos de Asturias, muchos políticos de izquierdas fueron encarcelados. Uno de ellos, Francisco Largo Caballero, se puso a leer en la cárcel las obras de Marx y Lenin; y el presidente de la Generalitat catalana, Lluís Companys, fue condenado a muerte. Al final todos fueron puestos en libertad, en un vano intento de restaurar el equilibrio de fuerzas dentro de la República. Pero, a partir de aquel momento, el único equilibrio real de fuerzas fue el odio y la sospecha que reinaban entre la derecha y la izquierda.

En febrero de 1936, una coalición de izquierdas, el Frente Popular, que incluía a socialistas y comunistas y estaba dirigida por Manuel Azaña, un literato de la izquierda republicana que había sido presidente del gobierno, se enfrentó a cara de perro en las elecciones al frente nacional contrarrevolucionario (o bloque nacional), una amplia coalición de la CEDA y de grupos monárquicos. Los ánimos estaban muy caldeados: durante la campaña, los obispos exhortaban a votar a la derecha si el votante no quería ir al purgatorio; mientras que Largo Caballero amenazaba con la guerra civil si ganaba la derecha (estas amenazas, que se venían repitiendo desde 1932, no hicieron nada por aliviar la tensión). La ajustada victoria del Frente Popular, por el estrecho margen de un punto y una décima –aunque consiguió 263 de los 473 escaños de las cortes–, minó sus posibilidades en el poder. Al mismo tiempo, la huida de capitales, perdida la confianza de los inversores, acabó de hundir la economía, ya muy debilitada por los efectos de la depresión mundial. Las cortes se convirtieron en un hervidero de retórica inflamada, mientras que los estallidos de violencia por parte de las milicias armadas de la izquierda victoriosa y de la derecha resentida y provocadora llevaron al enfrentamiento directo en las calles.

En medio de este escenario, el gobierno intentó aplicar un programa político que incluía la reforma agraria y la militar, además de la autonomía catalana y la amnistía para los detenidos políticos de los últimos años. Ante este panorama, los líderes de la derecha empezaron a contactar, en secreto siempre, con los jefes militares descontentos, para organizar un complot y hacerse con el mando. Por otro lado, el destino de España se convirtió en un asunto de creciente interés fuera de sus fronteras, tanto para los hombres y mujeres de Europa y de Estados Unidos que veían con temor el poder de la Unión Soviética y de sus aliados comunistas, como para los que observaban aterrorizados cómo Hitler y Mussolini iban empujando a sus seguidores a unas acciones cada vez más violentas contra sus compatriotas y sus vecinos; y esto al tiempo que los propios dirigentes de Alemania, Italia y Rusia contemplaban España como un laboratorio para su propio futuro.

En junio, Francisco Franco le escribió una carta desde su destino en Canarias al presidente del consejo de ministros, Santiago Casares Quiroga, un hombre distante y de aspecto ascético que había ascendido al puesto cuando Azaña pasó a ser presidente de la República. En la carta, Franco protestaba por la destitución de algunos compañeros del ejército que pertenecían, como él, a la derecha, tras una maniobra gubernamental de reajuste de cargos militares. Alertaba a su superior de que las acciones del gobierno estaban poniendo en peligro “la disciplina del ejército”; pero sugería que, si se le concedía el mando supremo, podría recuperar la lealtad de los jefes y oficiales. Casares Quiroga no contestó aquella carta.

Todo estaba listo para un levantamiento militar planeado meticulosamente: primero en los enclaves coloniales de Melilla, Ceuta, Tetuán y el Marruecos español; y luego en el resto de guarniciones de la Península. Los conspiradores habían previsto una rápida conquista del poder y no una guerra civil que iba a durar tres años y que iba a costar casi cuatrocientas mil vidas, aparte de destruir pueblos y ciudades, provocar el encarcelamiento de miles de ciudadanos durante décadas, arrasar la economía del país y dejar cicatrices en su memoria que todavía perviven setenta y cinco años más tarde. Su propósito inicial era derrocar unilateralmente el gobierno constituido según la legalidad y sustituirlo por otro que pudiera ser manejado a su gusto.

De modo que, cuando el Dragon Rapide alquilado se adentró en el espacio aéreo de la colonia española en África, Franco abrió su maletín y se cambió el traje gris de hombre de negocios por el uniforme caqui con la faja roja y dorada de los generales del ejército. Poco después, el avión aterrizó en la pista de Tetuán, donde las tropas sublevadas ya habían asaltado el aeródromo. Franco se dirigió en coche, flanqueado por dos hileras de soldados marroquíes que le presentaban armas, hasta el despacho del alto comisionado. Muy poco después, el mundo entero conocería su pronunciamiento:

Una vez más el Ejército, unido a las demás fuerzas de la Nación, se ha visto obligado a recoger el anhelo de la gran mayoría de los españoles que veían con amargura infinita desaparecer lo que a todos puede unirnos en un ideal común: ESPAÑA.

Se trata de restablecer el imperio del ORDEN dentro de la REPÚBLICA, no solamente en sus apariencias o signos exteriores, sino también en su misma esencia […] El restablecimiento de este principio de AUTORIDAD, olvidado en los últimos años, exige inexcusablemente que los castigos sean ejemplares […]

Para llevar a cabo la labor anunciada rápidamente,

Ordeno y mando:

Artículo 1º. Queda declarado el estado de guerra en todo el territorio de Marruecos Español, y como primera consecuencia militarizadas todas las fuerzas armadas […]

Diez días más tarde, el periodista estadounidense Jay Allen, que estaba por casualidad en Gibraltar cuando se produjo la insurrección, consiguió llegar a Tetuán y entrevistó al general Franco en la residencia del alto comisionado. “No habrá compromiso ni tregua –le dijo el general–. Seguiré preparando mi avance hacia Madrid. Avanzaré, tomaré la capital. Salvaré España del marxismo, cueste lo que cueste”.

—¿Eso significa –preguntó Allen– que tendrá que matar a la mitad de España?

El general Franco sacudió la cabeza con una sonrisa escéptica.

–Repito, cueste lo que cueste.

Había empezado la Guerra Civil española.

—————————————

Autor: Amanda Vaill. Título: Hotel Florida. Editorial: Turner. Venta: Amazon

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: