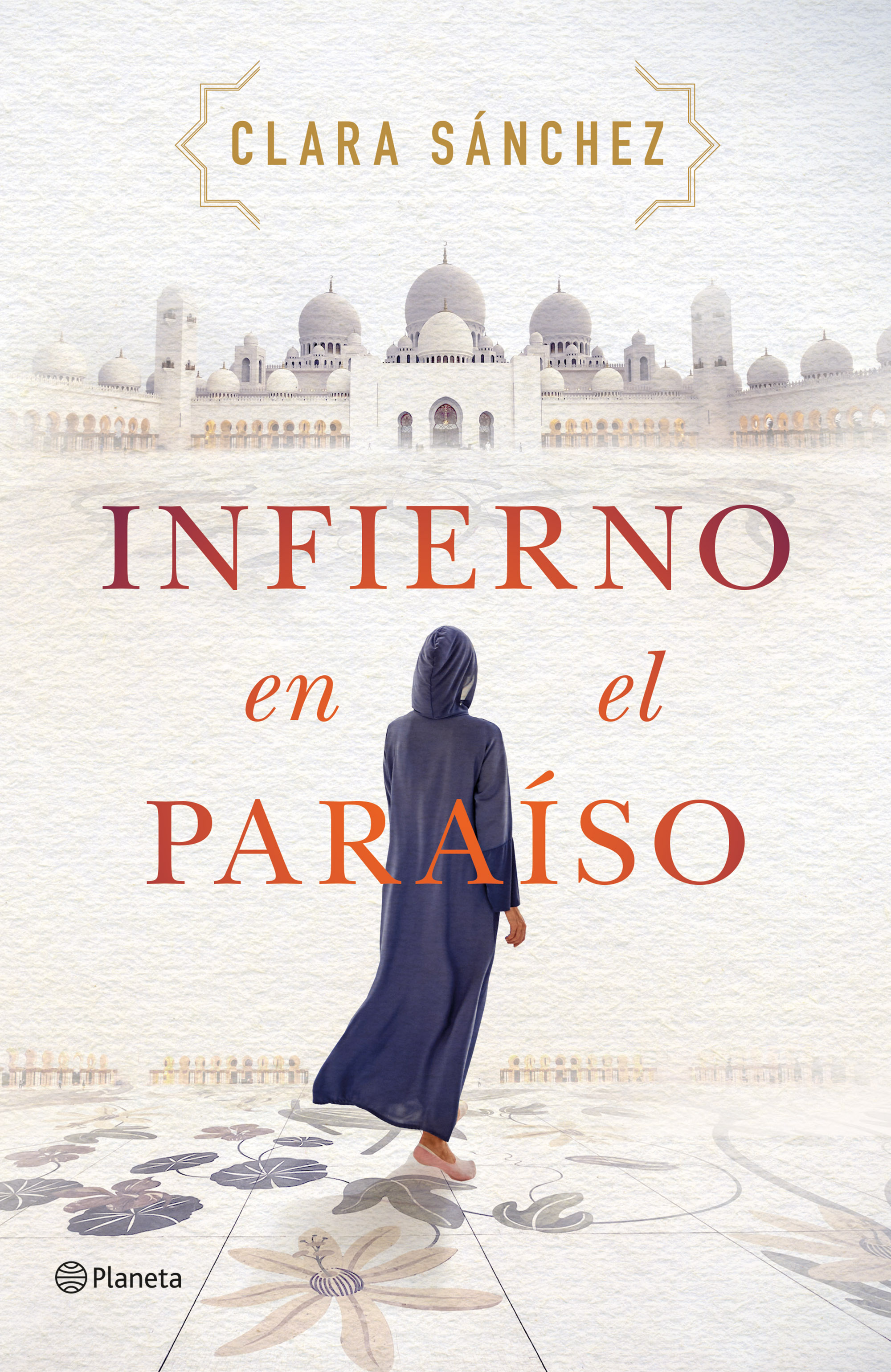

Clara Sánchez construye en su nueva novela una trama excitante sobre la desaparición de una princesa saudí encerrada en su jaula de oro. El ambiente de lujo de la Costa del Sol y su realidad más oscura sobresalen en esta adictiva intriga con grandes personajes femeninos.

Clara Sánchez es una de las autoras más respetadas del panorama literario español. Sus novelas han sido reconocidas con el Premio Alfaguara (Últimas noticias del Paraíso), Nadal (Lo que esconde tu nombre) y el Premio Planeta (El cielo ha vuelto) además de haber seducido a millones de lectores en todo el mundo. Con Infierno en el paraíso la autora desarrolla una apasionante intriga alrededor de un mundo en el que imperan el lujo y la falta de libertad. Los lectores se adentrarán en el fastuoso y fascinante círculo de la realeza saudí en Marbella, una vida al alcance de muy pocos, pero que también conlleva una oscura realidad.

Zenda reproduce un adelanto de Infierno en el paraíso, de Clara Sánchez.

1

[/ttt_dropcaps]

De todas las princesas y jequesas de la realeza de Oriente Próximo, las más codiciadas en el Beach Club eran las

saudíes.

Formaban una mancha negra junto a la piscina, y a veces el reflejo del agua resbalaba por las telas arrancándoles destellos azulados. Los ojos, lo único visible junto con las manos y los pies, se ocultaban tras gafas Dior o Givenchy, pero cuando alguna se las quitaba, aparecía una mirada profundamente negra, brillante y quieta, como lagos a la luz de la luna. El resto de la cara lo cubría un velo tan fino que se pegaba y despegaba de la boca con la respiración.

No podían votar, ni salir solas por ahí, ni casarse libremente, ni usar en público un bikini o unos simples pantalones cortos, y, sin embargo, resultaban espectaculares recostadas en las camas balinesas con sus relojes de diamantes, zafiros, esmeraldas, rubíes y distintas clases de oro.

Al principio me intimidaba servirles las bebidas. No sabía cómo reaccionarían ante un fallo mío. No hacía mucho había leído en la prensa que una señora kuwaití había arrojado por la ventana de un rascacielos a su criada por mancharle el vestido. Y aunque no era probable que en un arrebato ninguna me tirase a la piscina, me desagradaría ser la causante de algún conflicto que perjudicara al Beach Club.

2

El autobús que me traía desde Madrid pasó bajo un arco en el que ponía «Marbella». Estábamos a finales de junio y un aire pesado inclinaba las palmeras hasta casi rozar el suelo, lo interpreté como una señal de bienvenida. Contra la ventanilla se aplastaba el verano intentando entrar. Las sombras se alargaban sobre las paredes exageradamente negras, como pintadas con alquitrán. Una pareja de unos cuarenta con pantalones cortos, los pies embadurnados de arena y el pelo revuelto se arrastró cansinamente por un tembloroso paso de cebra. Se veían edificios de apartamentos, chalés y, más allá, en las lomas, los picos de las mansiones donde se cobijaría toda esa gente que salía en las revistas del corazón.

Tomé un taxi para ir al apartamento que me había prestado Karen junto con un Renault 5 bastante cascado y su puesto de camarera en el Beach Club hasta septiembre, mientras ella aprovechaba para pasar las vacaciones en su país. Éramos amigas desde que coincidimos en la Escuela Oficial de Idiomas, hacía nueve años, en el primer curso de árabe, una lengua tan en auge como el chino, el ruso y el inglés, que se suponía que nos abriría puertas en el mundo laboral. Ella se sacó el título con la gorra. Yo en cambio abandoné en cuarto curso aburrida y desilusionada. ¿Por qué? No lo recuerdo bien, por nada en particular. Simplemente dejé de asistir a clase un día y luego otro y ya no volví más. Nadie me esperaba allí ni en ninguna parte. Cada paso que daba de la mañana a la noche era como intentar correr en el fondo del mar. El sicólogo que me trataba tras la muerte de mi padre lo llamó «depresión», una palabra que me lanzaba nada más oírla a la cama y a la caja de lorazepam. Por eso solo fui capaz de encontrar un puesto por horas en el Burger de un centro comercial pasado de moda, mientras que a Karen la contrataron como camarera para la clientela VIP del Beach Club de Marbella, donde, según la leyenda, se consumía champán hasta para lavarse las manos y todos los tíos estaban forrados. A Karen le encantaba la idea de codearse con la gente famosa y ociosa que sale en el Hola y conocer a tipos con yates y aviones privados. Le daba igual que fueran bajos, gordos y feos. La belleza física no le impresionaba, seguramente porque procedía de un pueblo de Finlandia en que más o menos todos eran rubios con ojos claros y cuerpos duros, consecuencia de no bajarse de la bici ni salir de las saunas que remataban metiéndose en un agujero excavado en el hielo.

Karen ni siquiera era consciente de cómo llamaba la atención. Alta, delgada, con una melena lacia de color miel que le rebotaba en las caderas al andar y ojos de un azul tan ligero que cualquier soplo de aire podría arrancárselo. Nadie diría al verla, con su aspecto de princesa medieval que vive en un mundo imaginado, que estaba acostumbrada a retirar la nieve con una pala para ir al colegio, a sobrevivir a muchos grados bajo cero y a hartarse de comer patatas y arenques ahumados. Era comprensible que le atrajeran el dinero y el lujo, casarse con un magnate y todo eso. Sabía perfectamente lo que quería y lo que le interesaba, algo con lo que el sicólogo empezó a sermonearme desde los diez años diciéndome que constituye el noventa por ciento de cualquier clase de éxito. Lamentablemente había llegado a los veintisiete años sin encontrar nada que me fascinara realmente. Podía fingir interés y emoción, pero no salían del fondo de mi corazón.

Cuando me llegó la propuesta de Karen para sustituirla en el Beach Club, mi madre vio el cielo abierto. Quiso creer que pisar la playa me insuflaría energía y entusiasmo. «Los iones negativos te limpiarán el aura y harás algo diferente, cariño», dijo con la fatiga generada por el incesante esfuerzo de levantarme el ánimo. Y pensé que con este dinero podríamos hacer frente a la deuda, provocada por mí y mi exnovio David, que la obligaba a hacer horas extras sin parar como auxiliar de clínica, una terrible sensación que me desmoronaba aún más.

El taxi paró en Miraflores, una calle lateral que daba paso a un jardín. Había que cruzarlo y bordear la típica piscina de los ochenta en forma de riñón, donde enloquecían unos críos, hasta unas escaleras. Debía buscar el número 32. Las puertas eran de color azul añil y el conjunto tenía el aire decadente de haber sido casi lujoso en otros tiempos antes de que aparecieran las líneas rectas y las cristaleras panorámicas.

Saqué la llave que Karen me envió por correo y nada más abrir me di de bruces con el saloncito, separado de la cocina por un mostrador. Enfrente había una pequeña terraza desde donde se entreveía a lo lejos un trozo de mar. Así que este era el mundo de Karen. Me sentí bien de repente. La brisa empujaba las cortinas, blancas y transparentes, sobre los muebles y luego se retiraban como un velo de la cara de una novia. Me tranquilizaba la sensación de no tener que hacer ningún esfuerzo especial, solo entrar en la vida de Karen y dejarme llevar. Abrí los grifos y respiré hondo el olor a cañerías y salitre de las casas junto al mar mientras metía la mochila en el único dormitorio que había, bastante bonito, por cierto, ocupado por una cama de uno ochenta con cabecero de madera decapada en blanco. Sobre la mesilla también decapada descansaban los últimos juguetes sexuales recomendados por la revista Marie Claire y las instrucciones de uso. En el armario colgaban de las perchas algunos vestidos, shorts y bikinis, que sin Karen dentro resultaban vulgares. Al menos sin la Karen que yo conocía y a la que no veía desde hacía cuatro años. Me extrañaba que no se hubiese convertido ya en la pareja de algún multimillonario y no viviese en una de esas mansiones invisibles al populacho. De todos modos, en el apartamento había dejado la agradable sensación de que nada de lo que pudiera ocurrir sería demasiado malo.

Me duché, me puse unos pantalones de oficina comprados en Zara, una blusa de florecitas, la mejor que tenía, unas sandalias con un poco de tacón y las gafas de sol con montura de carey, en las que mi madre se habría dejado medio sueldo con la esperanza de que causara buena impresión en mi nuevo empleo, y me colgué al hombro una bolsa de lona promocional del Burger. Regué un ficus moribundo, recogí unos vasos de la encimera, indagué si había café y azúcar, pensé que compraría algo de leche y fruta y me inundó una paz que no sentía desde que era niña antes de lo de mi padre, cuando no tenía que triunfar ni fracasar, ni enamorarme, ni que se enamoraran de mí, ni tener nada mío ni pensar en serio en la vida. Salí camino del Beach Club.

La información que Karen me había mandado decía que se trataba de un complejo hotelero fundado en los años cincuenta, famoso en aquel entonces por su piscina larga, azul cielo y soleada, rodeada de parasoles de fibra de coco y camas blancas con mosquiteras, a las que aún no se les había puesto nombre, y un campo de golf cuyo verde irlandés se precipitaba en oleadas hacia el mar. En las siguientes décadas fueron ampliando las instalaciones según iban encaprichándose de la zona los europeos ricos y aristócratas primero, y los ricos y aristócratas árabes más tarde, convirtiendo el metro cuadrado de terreno en uno de los más caros del país. Karen suponía que esa información tendría que interesarme, y me esforzaría para que me interesara por gratitud hacia ella. Me esforzaría en general por no meter la pata una vez más.

En el mapa, el dibujito del hotel resaltaba tanto como la catedral y no parecía que estuviera demasiado lejos del apartamento de Karen, por lo que eché a andar en paralelo a la autovía del Mediterráneo mientras el sol se me clavaba en la cabeza y los hombros con toda su mala leche. Las adelfas rosas y rojas desprendían un perfume venenoso que saturaba el aire. Caminaba entre el mar a la derecha y descapotables a mi izquierda, conducidos por hombres y mujeres con gafas negras y cabelleras lanzadas al viento como chorros de oro. Los admiré hasta que al cabo de una interminable hora, cuando empezaba a nublárseme la vista, me topé con grupos de palmeras de diez metros y una placa de hierro calculadamente oxidada que anunciaba el Beach Club, mi nuevo lugar de trabajo si las cosas no se torcían.

Iba a entrevistarme un tal Fabián, al que Karen me había descrito como el mejor gerente hotelero de la Costa del Sol, un hombre inteligente, sensible, excepcional, a quien a ella le dolería mucho fallarle. Y esto me ponía nerviosa,

estaba acostumbrada a que nadie esperase nada de mí ni yo de nadie, a no abrigar expectativas, y ahora el no tener que fallarle al gerente para que así no le fallase Karen me creaba gusanos en el estómago.

El hotel era más o menos como en las imágenes de Internet, con aspecto de cortijo elegante, blanco radiante, suelos de barro cocido y cactus gigantes. Muy bonito. La piscina simulaba desbordarse en el mar, algo que en pleno año 2002 era bastante normal, pero que cuando se inauguró debió de causar sensación. En recepción dije mi nombre, Sonia Torres, la camarera sustituta de Karen. Tuve que dar más detalles: me esperaba el gerente. Alguien levantó un teléfono y murmuró algo en voz tan baja que no lo entendí, el tono de la selecta privacidad. Necesitaba beber agua, sentía la boca completamente seca, pero aguanté de pie hasta que apareció una chica de pelo corto, con falda de tubo negra y camisa blanca de cuello Mao, a la que acompañaba el ruido de sus medias al rozarse. Me pidió que la siguiera a una sala con aire de acogedora biblioteca, con chimenea presidida por el retrato de un hombre bronceado con suéter de cuello alto y chaqueta de marinero que se parecía a las fotos del príncipe Von Hohenlohe que aparecían asiduamente en el Hola, o quizá era él.

—Soy Montse, compañera de Karen, y creo que tuya si va bien tu entrevista con Fabián.

Si hubiésemos sido dos hombres, nos habríamos estrechado la mano, y si hubiésemos sido compañeras de verdad, nos habríamos dado dos besos. Como no éramos ni una cosa ni otra, nos medio sonreímos, ella desde unos ojos redondos y azules, cuya sinceridad no había evolucionado desde los cinco años, y yo sin una sensación definida. Me quedé sola. Fabián era un nombre que se iba haciendo sitio en mi cabeza. Mientras lo esperaba ensimismada en el retrato de la chimenea, se me fue enfriando el sudor de la blusa y sentí un escalofrío en la espalda. Hacía un fresco en esta salita distinto a los frescos normales, este tenía algo de iglesia y me subía por los pantalones desde las baldosas de barro enceradas a mano.

Por fin oí pasos, y al volverme, un hombre de unos cuarenta y cinco me saludó, se presentó como Fabián y me preguntó si yo era Sonia. El hecho de que recordase mi nombre me puso más nerviosa aún. No estaba preparada para que mi nombre tuviese ninguna importancia. Él llevaba el pelo cortado a cepillo y teñido con barros, un traje gris oscuro de buen corte, seguramente hecho a medida, corbata granate y zapatos negros con hebilla. Sobresalía la frente enrojecida por un sol tomado por casualidad, no por placer. No era una de esas personas con algo destacable a primera vista: unos bellos ojos verdes o todo lo contrario, ojos saltones y cara sudorosa; cuerpo de impresión o todo lo contrario, gordo y deforme. Tenía una presencia cómoda, que no provocaba ninguna reacción. El traje era incompatible con la arena dorada que se extendía casi a los pies del hotel. Así es como me lo había imaginado. En realidad, no había llegado a imaginármelo, pero si me lo hubiese imaginado esta sería la idea que tendría del gerente de un gran hotel.

Paseó la vista por los alrededores de mi cara y de la chimenea con muchas preocupaciones y cosas interesantes en la cabeza, lo que a cualquier otra persona le habría descorazonado y en cambio a mí me aliviaba. Así no se fijaría en que yo no tenía las cualidades de Karen.

—Imagino que no es la primera vez que estás en Marbella.

Me alegré de poder contestar sin titubear.

—Cuando estudiaba en el instituto, los de mi curso vinimos de camping.

Por primera vez entré por sus ojos. Bastó un segundo para que lo adivinara todo sobre mí. Mi ADN, mi grupo sanguíneo, mis fracasos y el dinero en la cuenta, que era ninguno. Aunque me lo propusiera con todas mis fuerzas, era imposible dejar de ser quien era, ni siquiera unos gramos mejorada.

—¡Quién volviera a esa edad!, uno puede estar todo el día revolcándose en la arena y no pasa nada. Es maravilloso. Cuando veo aquí familias con chicos adolescentes siempre me dan ganas de recomendarles que se los lleven al camping. No es bueno que se acostumbren a las grandes comodidades tan pronto. Por supuesto, es un comentario confidencial —dijo inclinándose un poco hacia mí. Él intentaba que me sintiera cómoda, y a mí me daban ganas de salir corriendo.

Sacó un papel doblado del bolsillo y se apoyó en la chimenea para leerlo. Cruzó una pierna sobre otra y la raya del pantalón desapareció un instante. Estaba en su terreno, su mundo. Mandaba en él y en Karen y casi en mí.

—Veo que no tienes experiencia o que es muy escasa —debía de referirse a la experiencia del Burger. Volvió a doblar el papel y a guardárselo en el bolsillo—, por lo que tendrás que poner atención y aprender en poco tiempo.

Debes tener en cuenta que no estás en un simple hotel de cinco estrellas con todos los premios y certificados de calidad que se te puedan ocurrir. Es una joya en el universo de los hoteles. Una creación artística para los sentidos, ¿comprendes? Nuestro servicio es refinado, discreto, elegante y de confianza. Nos interesas porque sabes árabe.

—No pasé de cuarto curso —dije con la esperanza de que se arrepintiera de haberme entrevistado y poder regresar al apartamento de Karen y luego a mi casa en Madrid y al Burger, donde ni siquiera se habrían dado cuenta de que me había marchado.

—Bien, servirá. La mayoría también habla inglés, pero les resulta agradable que se les diga algo en su idioma. Imagino que sabes a qué me refiero. Esperamos que este verano esto se llene de saudíes, cataríes, jeques millonarios.

—¿En serio? —pregunté, aunque había visto alguna que otra foto de sus fiestas en las revistas.

—Me disculparás que te haga esta pregunta. ¿Estás familiarizada con el lujo?

Estaba segura de que, nada más echarme el ojo encima, se dio cuenta de que en mi guardarropa no habría prendas superiores a treinta euros, y como algo extraordinario de vez en cuando comería menús que no pasaban de diez. Pero también tuve la impresión de caerle bien porque era joven y sana, en cierto modo un lujo que no podía comprarse con dinero.

Le habría contado, pero no lo hice, como si esperase que él lo intuyese todo sobre mí, que tenía diez años cuando

mi padre murió de repente de un infarto, y que mi madre se vio obligada a hacer filigranas para criarme y darme estudios. Para nosotras cada matrícula que se pagaba, cada bicicleta que se compraba, los patines, cada vestido y cada sudadera eran un lujo. Cada helado, cada libro, cada escapada a la playa, y el colmo del lujo fue cuando mi madre se presentó un día con dos billetes de avión para celebrar mi catorce cumpleaños en Orlando y conocer Disney World. Era algo tan increíble y tan emocionante que ninguna de las dos dormimos la noche anterior y durante el vuelo nos reíamos por cualquier cosa. La comida, las bebidas, disfrutar de una peli en la pantalla individual del asiento, las azafatas obsequiosas, todo estaba fuera de nuestra vida normal y corriente. El hotel reservado era más fabuloso de lo que habría imaginado, con grupos de country por la noche y karaoke. Mamá se tomaba todas las jarras de cerveza que le apetecían sin mirar el dólar, y no solo entramos en todos los parques y todas las atracciones, sino que comimos en restaurantes temáticos, que eran los restaurantes más caros en que había estado nunca. Éramos ricas hasta el punto de que fuimos de un sitio a otro en una limusina blanca y larga aunque compartida con otros turistas medio borrachos. Y todo habría ido más o menos en esa línea si no se hubiese cruzado años más tarde David en mi camino.

Fue una experiencia agria que se agolpó en mi mente en cuestión de segundos mientras Fabián esperaba mi respuesta.

—No lo sé, no mucho —contesté finalmente.

—Cuando lo veas, sabrás si es nuevo para ti —dijo con cierta prisa, pero con una voz que no alarmaba, muy distinta a la de David—. Lo que te pido es que no te dejes impresionar. Si piden botellas de quinientos euros, no abras los ojos de par en par ni se lo hagas repetir, no les hagas creer que se están pasando. Aquí todo es normal y lo que no tenemos lo pintamos, ¿de acuerdo?

Se anudó la corbata marcando la transición hacia otras obligaciones, debía de tener el tiempo muy tasado y ya llevábamos veinte minutos de cháchara.

—Esperamos que este año, por fin, su majestad el rey Fadel de Arabia Saudí nos honre con su presencia. Aunque tiene un palacio magnífico, cuya remodelación ha costado cien millones de euros, a él y a sus esposas les encanta venir por esta casa a conocer mundo.

No supe qué añadir a este comentario ni él lo esperaba. Le seguí por el pasillo que yo había recorrido un momento antes hasta que una explosión de sol le hizo ponerse unas gafas Ray-Ban de aviador. Yo me puse las mías. Frente a nosotros se extendían palmeras, césped, la interminable piscina, los turistas semidesnudos o vestidos de colores claros y alegres, los camareros yendo y viniendo con semblantes agradables, risotadas compitiendo con el graznido de las gaviotas, el agua estallando en el aire y flotando unos segundos en latigazos azules, el olor dulzón de jazmines trepadores y el salado del mar.

—¿Te gusta esto? —preguntó.

No me dio tiempo a pensarlo, no quería dejarme impresionar una vez más. La chica del pelo corto, Montse, que me había acompañado a la biblioteca nos salió al paso, y él se acercó a saludar a unos clientes en pantalón corto de tenis con raquetas en las manos. Ellos se divertían y él no, lo que parecía encantarles. Fabián representaba la vida que habían dejado atrás, fuera de estas paradisiacas instalaciones.

—¿Qué tal ha ido? —preguntó Montse.Le contesté que no lo sabía, que todo esto era nuevo para mí y que nunca había hablado con el gerente de un hotel tan lujoso.

—No te preocupes —dijo—. Nunca se sabe lo que piensa. Mañana empieza tu formación. Te esperamos a las cuatro, que será tu hora habitual de entrada. Esta es tu taquilla y ese el uniforme.

De una percha colgaba una falda negra como la suya y la camisa blanca ajustada que recordaba la que llevaba Meg Ryan en Kate & Leopold, una película angustiosamente romántica e imposible, de las que te dejan un regusto amargo, porque Leopold, viajero del tiempo, venía de un siglo de cortejos, miradas penetrantes, besos furtivos y bailes historiados en los que una chica se sentiría volar como un hada en sus brazos.

Me quedé sola en el vestuario contemplando mi nueva vida colgada de la percha, una vida algo larga para mí porque Karen era más alta que yo. En cualquier caso, nunca se me habían concedido tantas cosas en tan poco tiempo: un apartamento, un coche, una entrevista de trabajo, el trabajo en sí, un lugar de trabajo en que piaban los pájaros y la gente era feliz y un uniforme que no incorporaba un gorro tipo barco como en el Burger. Dentro de la taquilla Karen había dejado una bolsa de aseo con maquillaje, un bikini, otra camisa doblada y unos zapatos mocasines como los de Montse, un número mayor que el mío, pero no importaba.

A pesar de tantas novedades y de que al día siguiente empezaba el cursillo de formación anunciado por Montse y de la responsabilidad de no dejar mal a Karen, desanduve el camino más ligera probablemente también porque no había comido. El sol había aflojado y el aire empezaba a perder capas que volaban lejos. En la tiendecilla de los apartamentos compré leche, pan de molde, mantequilla y dos grandes tabletas de chocolate.

La piscina estaba llena de chiquillos. Algunos padres descansaban espatarrados en las tumbonas, ajenos a sus gritos entre alegres y de petición de socorro. El ambiente era muy distinto al del Beach Club, menos blanco y menos radiante y menos caro, más terrenal.

Abrí la terraza y me duché con el gel y el champú de Karen, lo que me convertía un poco más en ella y un poco menos en mí. Me envolví en una de sus toallas. Paseé por aquellos escasos metros curioseándolo todo, tocándolo, abriendo cajones. Me encantaba que nada fuese mío, que no hubiese tenido que buscarlo, comprarlo, colocarlo. Abrí un bloc de dibujo. Recordaba que Karen a veces dibujaba en clase para concentrarse mejor, decía. Ya había atardecido y anochecería enseguida. Los gritos y chapuzones de los niños se iban amortiguando y empezaban a oírse coches saliendo del aparcamiento hacia las cenas y las copas en el paseo marítimo o en Puerto Banús. Me llevé a la terraza el bloc con el chocolate.

Comenzaban a asomar las estrellas compitiendo con dos láseres morados de alguna discoteca que se cruzaban sobre ellas. Había prometido llamar a mi madre, pero no la llamé, quería que se acostumbrase a vivir sin mí. Le dije antes de emprender este viaje que se aguantase las ganas de hablar conmigo porque debíamos oxigenarnos, dejar de vernos las caras por un tiempo.

Los dibujos eran al carboncillo y otros en acuarela. Veleros, gente en bañador, un perro tumbado en la arena, hamacas de rayas y el retrato de alguien que me recordaba a alguien que no tenía nada que ver conmigo. Pelo rapado al tres color chocolate, nariz algo aguileña, labios finos y ojos entre claros y oscuros, hundidos como si se los hubiese apretado hacia dentro con los puños. No podía ser otro que Fabián, el gerente del hotel. Le había dedicado una cartulina entera. Me terminé una de las tabletas de chocolate en la cama y después me tomé un lorazepam.

Lo único malo del uniforme es que tenía que llevar medias de compresión para que no se me cansaran las piernas. Seguramente el hotel no querría ser responsable de las varices del personal. Me las regaló Montse como un detalle de bienvenida. Y al ponerme el uniforme, me asombró comprobar que me estaba un poco ancho, lo que significaba que Karen había engordado por lo menos siete kilos y habría perdido la figura de modelo que yo recordaba, un cambio que podría entrañar algún desengaño amoroso o simple felicidad. Montse me examinó de arriba abajo con aprobación. Luego me aconsejó no ponerme perfume.

Nos dirigimos a un apartado del comedor donde nos esperaba el jefe de sala, un hombre de unos cincuenta años con barriga de gourmet y traje, que nos recibió diciéndonos que acabábamos de entrar en la cultura del detalle. «No sois camareros —dijo—, sois anfitriones. Tampoco servís, sino que atendéis, prestáis un servicio que os hace particularmente felices. Solo el que posee el don llega a ser un buen anfitrión. Son muchos los que se lo proponen y muy pocos los elegidos. En cosa de una semana sentiréis en vuestro interior si pertenecéis al primer grupo o al segundo. Sentiréis si amáis al cliente o si estáis deseando perderlo de vista, si es sustituible por otro, si solo os interesan las propinas. Sabréis si en cada servicio entregáis algo vuestro. Si es así, el cliente os lo devolverá con creces.» Tras estas palabras nos entregó unas fotocopias. «Este es el protocolo que debéis seguir. Estudiadlo. Y tened en cuenta que al cliente nunca hay que entregarle un NO, sino una solución. Ahora os dejo con el que será vuestro supervisor hasta que se os asignen los puestos. Adelante, Teo.»

Los nuevos éramos cuatro, y a la única que se le notaba que no tenía ni idea era yo. En el Burger el único protocolo consistía básicamente en no escupir en la hamburguesa.

Teo era un chico un poco mayor que yo pero aniñado, delgado, con punzantes ojos negros y pelusa en la barbilla, cuya tez entre morena y pálida sobresalía de la chaquetilla blanca. Llevaba el pelo muy corto y continuamente daban ganas de pasarle la mano por la cabeza, la nuca escuálida, y consolarle. Su presencia recordaba que aunque los dueños y muchos de sus huéspedes eran extranjeros atraídos por la aristocracia alemana de los Hohenlohe y los Von Bismarck, esto era Andalucía, con gente mayoritariamente de pelo y ojos oscuros.

Iba a enseñarnos cómo servir bebidas. Me eligió a mí para que cogiese una botella. Lo hice apretándola para que no se me cayese, y él negó con la cabeza: «Es cuestión de abrir bien los dedos al agarrarla para abarcarla más. Y controla el pulso. No vayas con miedo. La botella es tu aliada». Ni en el colegio, ni en el instituto ni en ningún momento había estado tan concentrada. No quería fallarle al Beach Club ni a mí misma una vez más.

No era fácil servir vino sin tocar la copa ni derramar una gota, algo que solo se conseguía con seguridad. Luego nos hizo una demostración de cómo cargar los platos hasta las mesas. Había dos modalidades: en escalera y en mariposa. Los dedos jugaban un papel fundamental, sobre todo el dedo gordo que descansaba en el labio (se refería al borde) del plato para poder sujetar el segundo; también podía sacarse el meñique para sostener este segundo plato y el dedo corazón por debajo para incorporar un pequeño recipiente para salsa, pero era desaconsejable acarrear más platos porque ocuparían todo el brazo que permanecería estirado, sin movimiento, y no podría maniobrar ante cualquier pequeño impedimento. «Las exhibiciones, para el circo», sentenció Teo.

Me quedaba claro que difícilmente podría ser camarera ni anfitriona; lo más, pasavinos. También lo adivinó Teo, que me destinó a la terraza del jardín con Montse y él mismo para servir bebidas. A los otros les encomendó el comedor, lo que casi les hizo saltar de alegría. Parecían muy dispuestos, ilusionados, con experiencia, y seguramente poseían el don al que se refirió el jefe de sala.

El jardín estaba relativamente tranquilo. Las sombras de las palmeras y los parasoles creaban franjas de día para asarse al sol y franjas de noche en las que dormitaban algunos huéspedes. No sabía qué hacer, aún no se me había encargado ningún cometido. Me limité a observar cómo Montse colocaba unas copas en una bandeja, la levantaba y la hacía volar con una sola mano sin mirar dónde pisaba. Le dije que lo que hacía me parecía muy difícil. «No te preocupes por nada —dijo—. Al final, lo único que importa es tener unas buenas plantillas para los zapatos.» Me dirigí a la taquilla para guardar las fotocopias del protocolo y al regreso me topé con Fabián. A simple vista se sabía que era él por el traje oscuro, la corbata y sus modales de gentleman. Me miró tan serio que parecía arrepentido de darme esa oportunidad. Teo le habría comentado lo pato mareado que era hasta para coger una botella y que iba a poner en peligro toda la coreografía del establecimiento. Ya no necesitaría comprarme las plantillas. Me quedé en posición de firme, sin cruzar los brazos como prohibía el protocolo, esperando una frase de despedida.

—Buenas tardes, Sonia —dijo examinando el uniforme y reparando en que el bajo de la falda era un poco largo—. Tienes que recogerte el pelo.

Y siguió su camino. Si no hubiese visto el retrato que le había hecho Karen, no apreciaría nada especial en él. Era como si a este Fabián se le superpusiera otro Fabián digno de ser dibujado por una Karen enamorada de los tipos con pasta.

Me ocupé de retirar los vasos, copas, tazas y demás vajilla usada y llevarla a la cocina mientras admiraba la soltura de Teo y Montse, la potencia de sus brazos, la sabiduría de sus manos. Acabé agotada por los zapatos, y Teo me dijo que por ser el primer día podía marcharme antes. Agradecí que el viejo coche de Karen me esperase en el aparcamiento, iba de maravilla. Me devolvió al apartamento igual que un perro que se conociese el camino. Lo aparqué en el mismo hueco del que lo había sacado y me reconfortó que todo estuviese tan bien organizado: el apartamento en su sitio, el coche en el suyo, cada mueble, cada tenedor, y cada persona que iba conociendo también ocupaba un sitio fijo en este mundo prestado.

La tiendecilla aún estaba abierta para surtir a los rezagados de alcohol y patatas fritas. Compré una botella de agua de litro y medio bien fría, más chocolate, una botella de vino con tapón de corcho, aceitunas y galletas saladas. Metí la botella de vino en el congelador sobre unas bolsas de guisantes amarillentas y me duché. Ya estaba preparada para el entrenamiento. Saqué la botella y la apresé con los dedos bien abiertos. «Hola, amiga mía —dije—. A ver cómo te portas.» El corcho salió un poco torcido, un desastre, debía extraerlo con fuerza, recto, limpio. ¿Por qué era difícil una cosa de tan poca importancia? Me serví una copa según las instrucciones de Teo y se derramó un poco. Me la bebí. Limpié la boca con un papel y serví otra. Casi peor. La obsesión por no derramar la dichosa gota hacía que me temblase la mano. Visualizaba un mantel blanco nuclear, el vestido de cinco mil euros de una cliente con una mancha roja y me desesperaba. Me bebí la copa de un trago. La tercera fue mejor. Recordé El arte del tiro con arco, uno de esos libritos de sabiduría oriental que me recomendó el sicólogo, según el cual cuando dejara de preocuparme por la botella, por la copa y el vino, mi mano no tendría que hacer nada, el vino se dispararía de la botella con un chorro certero que esquivaría el mantel y los vestidos. Lo intenté dos veces más sin éxito y a la última copa, bastante recalentada, le añadí unos cubitos de hielo para terminármela en la terraza con las galletas saladas mientras hojeaba el álbum de dibujo de Karen. Me apetecía ver de nuevo el retrato de Fabián, que abarcaba el rostro y el cuello de una camisa desabrochada, lo que llevaba a la pregunta de si mantendrían una relación no profesional. Avanzando en el bloc encontré otros bosquejos de Fabián, alguno de cuerpo entero, en los que se descubrían distintos gestos y ángulos del rostro, que a ella debían de atraerle especialmente, lo que también llevaba a pensar que, si mantuviesen una relación, no tendría que dibujarlo tanto, pero que soñaba con mantenerla.

En la cama empecé a leer los folios del protocolo, en el que se prohibía terminantemente enfriar las botellas de vino tinto y jamás de los jamases añadir cubitos de hielo, y cuando la habitación comenzó a darme vueltas, pensé que me vendría genial un lorazepam.

—————————————

Autor: Clara Sánchez. Título: Infierno en el paraíso. Editorial: Planeta. Venta: Todostuslibros y Amazon

-

Huevos

/abril 04, 2025/“I’m gonna sell my eggs“. La miré sorprendida y tosí, atragantada de sorpresa. Me ardían las orejas. Aquella mujer de antepasados suecos-lobos-blancos tirando de un trineo, abuelos cruzando el océano para matar nativos me estaba diciendo: “Voy a vender mis huevos”. Mi regocijo fue infinito. No tuve tele hasta los once años, así que algunas de las cosas que conozco del mundo son cosas que no están en el mundo. Las encontré en libros de duendes y hadas editados cuidadosamente para facilitar la fermentación de la magia en los cerebros new age de los adultos que me rodeaban. Por eso,…

-

Los detectives salvajes: Una obra de culto ahora en versión ilustrada por Luis Scafati

/abril 04, 2025/Scafati, galardonado en Argentina con el Gran Premio de Honor de Dibujo en el Salón Nacional y con el premio Kónex, dialoga con la obra de Bolaño, ganadora de los premios Herralde y Rómulo Gallegos y considerada una de las mejores novelas del siglo XXI. Con una estructura no lineal y una prosa musical, Bolaño plasmó en ella los anhelos de rebeldía y la necesidad de ruptura de toda una generación. Entre la narrativa detectivesca, la novela de carretera, el relato biográfico y la crónica, Los detectives salvajes narra las aventuras de los poetas Arturo Belano y Ulises Lima en…

-

Todo lo que te debo, Antonio Vega

/abril 04, 2025/Al cabo de unos meses llegó la noticia funesta y aparqué los casos de corrupción, a los políticos mediocres y a los empresarios taimados para honrar torpemente al hombre que puso banda sonora a mi vida: Antonio Vega. La recuerdo ahora porque me he subido a un taxi donde, ignoro cómo, ha sonado “Se dejaba llevar por ti” y le he pedido que subiera el volumen. El taxista y yo hemos compartido recuerdos, momentos, imágenes de entonces que llevamos cosidas al alma. Ojalá llegue a leerla. El trayecto fue muy corto como para contarle que sí, que a Antonio Vega…

-

Escuchar con la mirada, comprender desde el sentimiento: Sorda

/abril 04, 2025/Dirigido por Eva Libertad y protagonizado por Miriam Garlo y Álvaro Cervantes, el presente film trae a las salas de cine un tema que sorprendentemente no había sido abordado hasta la fecha de una forma tan efectiva y personal. Cuesta rememorar una posible lista de cintas que hayan abordado el tema de la sordera. Las hay y de distintas épocas, géneros o temáticas, desde The Miracle Worker (Arthur Penn, 1962) a Children of a Lesser God (Randa Haines, 1986), A Silent Voice (Naoko Yamada, 2016) o A Quiet Place (John Krasinski, 2018). En concreto, se trata de un tema que…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: