—Nos vemos pronto, cuídate.

—Espera, acompáñame un segundo, quiero darte algo.

Después de comer por el Barrio de las Letras, mi amigo Alberto Castrillo-Ferrer, actor y director teatral, me lleva del brazo hasta Gran Vía y compra un libro, que me entrega al momento.

—Creo que te va a encantar, me lo leí de una sentada, ya me contarás.

Así llega a mis manos La mala sangre (Ediciones B) de Íñigo Ramírez de Haro (Zarauz, 1954), donde el autor, aristócrata de la veterana Casa de Bornos y XX marqués de Cazaza en África, narra las peripecias de su familia desde que en 1487 los Reyes Católicos nombraran a su artillero, Francisco Ramírez, primer Señor de Bornos, hasta el presente más inmediato y las desavenencias con su hermano, actual heredero del condado, con el que mantiene un conocido pleito por la venta fraudulenta de un cuadro de Goya. El libro supone un ajuste de cuentas con su pasado y un adiós definitivo a la familia.

Tras estudiar ingeniería aeronáutica, filología y filosofía, Íñigo Ramírez de Haro inicia su carrera como diplomático hasta afincarse actualmente en París, donde trabaja en la Delegación Española de la UNESCO. Al margen de su peripecia diplomática, Ramírez de Haro es un excelente escritor. Yo ya había apreciado sus virtudes dramatúrgicas tras el estreno en el Teatro Español de su comedia musical Trágala, trágala (2015), con la que repartía estopa a políticos de aquí y acullá con un excelso Fernando Albizu en el papel de Fernando VII. Sonada también fue la pelotera en torno a Me cago en Dios (2004), obra en la que contaba los abusos sexuales sufridos en su época de estudiante por parte de un jesuita y que le costaría más de tres mil denuncias, una querella (archivada), varios intentos de boicot y las amenazas de su cuñada, Esperanza Aguirre, por aquel entonces presidenta de la Comunidad de Madrid, al Círculo de Bellas Artes, replanteando las subvenciones a la institución por acoger tamaña blasfemia.

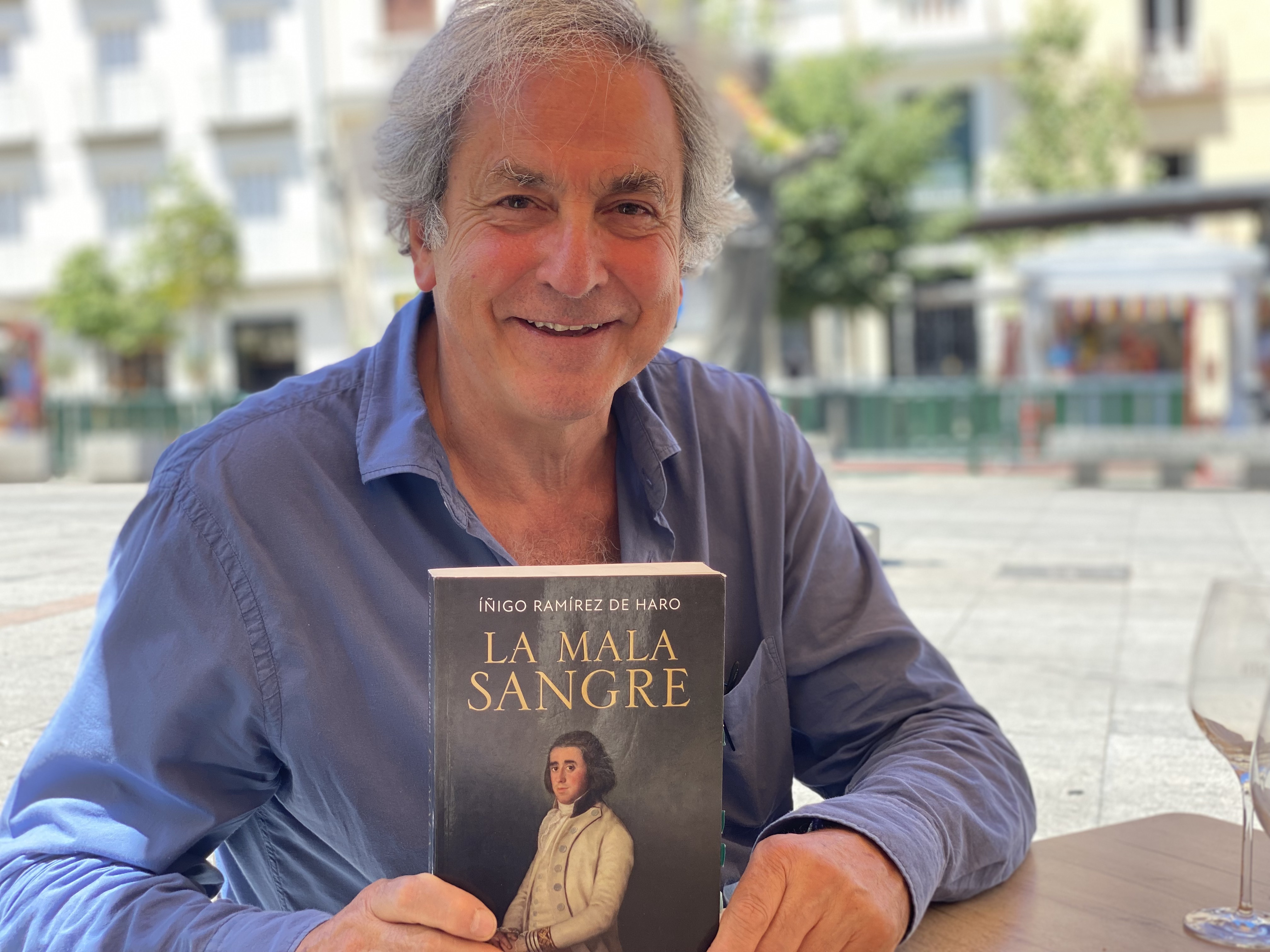

Sin embargo, al margen de su condición de autor dramático (y controvertido), su salto al mundo de la novela me ha parecido un ejercicio brillante de condensación biográfica, con un más que elocuente uso de los esquemas narrativos. Fruto de estas buenas impresiones —y el aval de mi colega Castrillo-Ferrer— me cito con Íñigo Ramírez de Haro para charlar en una terraza de la madrileña Plaza de Santa Ana, sin pelos en la lengua, flanqueados por Lorca y Calderón, patronos de ese Teatro Español (el físico y el espiritual) que tantas alegrías —y algún que otro sinsabor— nos regala.

Fascinado por el interés del autor por el arte dramático —extraño, sin duda, en el marco nobiliario—, nuestra conversación versa en los primeros minutos en torno al panorama teatral actual, el excesivo sesgo político que envuelve al sector y las pretenciosas alharacas de ciertos hipócritas artísticos: «Muchas de las gentes del teatro que nos rodean viven teniendo por dogma los valores del cristianismo laico y se creen tremendamente revolucionarios. Que no se engañen, no lo son, hacen lo de siempre, teatro de “púlpito”, de “mensaje”, un teatro aburrido, pero considerado “serio”», me dice Ramírez de Haro, mientras llegan las cervezas. «Se olvidan de que lo más revolucionario ha sido siempre el humor, la risa, lo más temido por los poderosos», concluye.

Hablamos también de sus primeros acercamientos a la escena; estando nuestro autor a punto de aceptar un suculento empleo de ingeniero en los Estados Unidos, decide virar por completo el timón de su vida y dedicarse al teatro. Empieza a estudiar con un director de escena huido de la dictadura argentina que había abierto una escuela en Madrid para posteriormente seguir formándose en el Centro de Estudios Teatrales (CET): «Abandoné el sueño americano por las tablas. Comprobaron mis padres que los jesuitas, quienes me habían declarado subnormal a los 11 años, tenían razón: era un gilipollas».

A las risas siguen varias anécdotas personales, muchas de las cuales se narran en la novela, esbozando el retrato vívido de la casa nobiliaria, pero también dando a conocer la propia experiencia del autor, a caballo entre la diplomacia y el arte:

«Nunca he sabido si era buena decisión. Oposité a diplomático tras una crisis personal después de que el productor de una obra en la que yo trabajaba de actor huyera en plena gira con el dinero de la recaudación. Opté por el viaje para vivir en el extranjero y conocer mundo. Aprobé y me marché a Colombia como cónsul. Por la mañana me dedicaba a la embajada y por la tarde montaba teatro. No sé a dónde habría llegado como dramaturgo si hubiera renunciado a esa otra vida diplomática».

Nunca sabremos en qué nos hubiéramos convertido si nuestras decisiones hubieran sido otras. Sin duda, la experiencia aristocrática, los continuos viajes y el enriquecedor intercambio cultural han servido de caldo de cultivo no solo para muchas de sus ficciones y motivos recurrentes sino para la creación de un estilo particular, certero, inteligente y lleno de sentido del humor.

Tras tres años levantándose a las seis de la mañana para escribir, con más de dos mil páginas en su haber, Íñigo Ramírez de Haro decide seleccionar pasajes para transformar toda esa documentación en una novela, en la idea de contar para contarse, para definirse, lejos del púlpito y la arenga:

«Llega una edad en que tienes una sensación de recapitulación, y el libro nace fruto de eso. En medio de esta selva confusa de la vida (y como me puedo morir en cualquier momento) sentía la necesidad de contar todo eso que relato en la novela. Tras escribir tantos cientos de páginas, pensé que podían transformarse en un libro publicable. Y el caso es que se ha convertido en una experiencia catártica, pero no nos confundamos: lo que menos quería hacer era un libro de tesis».

Aunque la novela se balancea entre lo histórico y lo biográfico, todo cuanto se escribe —nos dice el autor— es siempre ficción, «todo yo en una obra es pura invención, es literatura, esa es su grandeza. Como en la vida, en el mundo real, los géneros son porosos, por lo que estamos ante una novela y una novela histórica y una autoficción y una biografía y un testimonio y una confesión… Como escribió Nabokov: “Solo la ficción dice la verdad”». En esta línea, uno de los mejores aciertos del libro es la estructuración de los episodios, pues Ramírez de Haro rompe de continuo y con maestría la línea temporal cronológica para saltar entre los siglos y acompañar al lector de la mano, en una suerte de tour de force entre los personajes que componen la novela. La mayor parte de las personas pueden contar su historia familiar remontándose a sus abuelos, o como mucho a sus bisabuelos, pero aquí hablamos de un autor nacido en el seno de una familia en la que solo se habla de antepasados desde el siglo XIII:

«En mi casa solo se hablaba del pasado, no existía el futuro, y por no existir, ni siquiera el presente. Por otro lado, esta experiencia temporal de la existencia también me ha venido marcada por la vida de mi mujer, judía, que ha perdido buena parte de su familia asesinada por los nazis, y en su caso no se hablaba nunca del pasado. De manera que mi perspectiva para la novela viene marcada por tres ejes: el desdén por la memoria, visión histórica judía, y mi familia, con un presente decadente y un pasado glorioso en apariencia».

Esos saltos temporales permiten tener una visión de conjunto como pervivencia, como puntales inamovibles, alegoría del propio comportamiento aristocrático, independientemente de que los siglos vayan sucediéndose por encima de los títulos.

A esta voluntaria confusión temporal se sobrepone otra concienzuda confusión en las personas gramaticales, alternando el yo autorial con una tercera persona con la que el propio autor se dirige a su pasado y a sí mismo desde la frialdad externa. La narración al modelo de novela histórica, que abarca cinco siglos de la historia de España, con ese peso del yo como contrapunto, nos intriga como lectores y produce ese necesario placer por el saber, por conocer, ese recreo algo morboso que nos impulsa a seguir leyendo.

Otro de los ejes de la novela es el relato vivencial del abuso sexual sufrido en el marco de la enseñanza jesuítica por parte del padre prefecto, tema que ya abordaría, como apuntaba líneas arriba, en su obra Me cago en Dios, la controvertida pieza con la que la España más rancia se rasgó las vestiduras. La religión es una de las constantes que atraviesan la novela porque es, a su vez, uno de los rasgos definitorios de la España valleinclaniana del feo, católico y sentimental que abunda en la aristocracia española:

«En la aristocracia, en mi familia, todo parece negativo: más que La mala sangre podría llamarse La mala hostia. Pero es que esta acumulación histórica de gente viviendo del pasado te lleva a esa visión negativa del mundo, que tiene una base inquisitorial, la de la religión, la de los enfermos de la metafísica. Si el alcohol y las drogas están prohibidos hasta los 18 años, ¿por qué no lo están la religión y el nacionalismo?, que solo crean un nosotros frente al vosotros, lleno de intolerancias y odios».

Las familias nobiliarias están definidas por la sangre, convirtiéndolas —según se cree el club— en seres superiores, marcados por la soledad y la ruina. Los Bornos, dice Íñigo Ramírez de Haro, han sido y siguen siendo el paradigma de la decadencia, del fracaso, del aburrimiento, de la soledad, del fanatismo, de la muerte y también de la tacañería. Tacañería entendida como modo de vida, con todo, con la existencia, el amor, el sexo y el dinero; el mundo como miedo. Afirma en la novela: «La ruina es interior, mental, un estado, una condición, una necesidad psicológica, una naturaleza».

Poco tiene que ver esta aristocracia con el colectivo primigenio que, desde Aristóteles y Platón, se consideraba como el grupo de personas que sobresalían por su altura intelectual, por su virtuosismo y conocimiento de la sociedad y el mundo. Este reducido club de selectos, que el vulgo miramos con reverencia y con esa envidia malsana que nos hace ansiar lo que no tenemos, queda definida en esta novela como un grupo de gente soberbia, arrogante y tremendamente pretenciosa, obsesionada con la contemplación frente al trabajo y alejada de cualquier entorno que destile la palabra cultura porque, señala Ramírez de Haro: «Hacer cultura no es un valor aristocrático».

Pese a todo y contra todos, Íñigo Ramírez de Haro sigue teniendo la valentía de enfrentarse al mundo en el que se ha criado en pro del mundo que quiere crear, más justo, más hermoso, un mundo positivo de afirmación de la vida. Y aunque el mismo deseo de alejamiento de ese entorno enfermizo, cerrado, lo impulsa a continuar creando, a construirse una vida nueva y distinta, descubre con horror después de muchos años de intentarlo, que uno sigue atrapado en la genética, que uno sigue encontrando en sus gestos la herencia inevitable de su pasado sanguíneo: «Huelo en mi aliento el aliento de mi padre, quiero ser lo más opuesto a él y me descubro en él, en sus miserias, en su mala sangre». En ningún momento pierde ese sentido del humor tan suyo y característico, que atraviesa todo el libro, hasta en sus momentos más trágicos.

Íñigo Ramírez de Haro, el marqués cómico y teatrero, el diplomático novelista, el políticamente incorrecto en la era del buenismo. Íñigo Ramírez de Haro, un hombre bueno con mala sangre.

—————————————

Autor: Íñigo Ramírez de Haro. Título: La mala sangre. Editorial: Ediciones B. Venta: Todostuslibros

-

Basta con estar

/abril 29, 2025/Las calles que se esconden La memoria de un cronista Empiezo a leer Acercamientos naturales, el libro en el que José Luis Argüelles recupera una amplia selección de las crónicas culturales que ha venido escribiendo en las dos últimas décadas y que acaba de publicar Impronta, en el tren que me trae de vuelta a Madrid, y se va amenizando el viaje con la revisión de textos que ya había leído en su momento y el descubrimiento de otros que o bien fueron escritos en estos últimos años o bien se me habían pasado cuando vieron la luz. Decir que…

-

Zenda recomienda: El umbral, de Alexander Batthyány

/abril 29, 2025/La propia editorial apunta, a propósito del libro: “Nuestras abuelas nunca oyeron hablar de la «lucidez terminal», aunque sabían bien de lo que hablaban. Iban a visitar a un moribundo y mientras estaban en la casa callaban, pero ya fuera comentaban entre ellas: «Hoy le he visto muy animado, y volvía a acordarse de todo, ay, no creo que pase de mañana…». Y así era. La lucidez terminal es un fenómeno relativamente frecuente que la ciencia ortodoxa ignora y que aun así forma parte de nuestra experiencia ancestral y del día a día de enfermeras y cuidadores. Según todos ellos,…

-

Casablanca o el cine como testimonio, por Francisco Ayala

/abril 29, 2025/El novelista y ensayista granadino llevó con frecuencia sus reflexiones a la prensa. En este caso, desde el exilio en Latinoamérica, escribe un artículo sobre los valores políticos de la película Casablanca, hoy convertida en clásico, pero que en aquel momento sólo hacía un año que se había estrenado. Sección coordinada por Juan Carlos Laviana. ****** Pero a quien le interese no tanto juzgar de la eficacia de la propaganda como de la calidad de los testimonios que suministra —prescindamos aquí de todo juicio estético, no susceptible de generalizaciones ni, por lo tanto, aplicable en bloque a una multitud de obras…

-

La autoficción engaña

/abril 29, 2025/La creación literaria siempre bebe de lo vivido. La poesía es un buen ejemplo de ello. Pero el asunto es que cuando uno se imbrica en la narración, se puede entremezclar lo autobiográfico. Para que la autoficción funcione, las dosis combinadas de lo vivido y lo autobiográfico deben estar bien compensadas. En buena medida, debe respirar algo poético, siempre y cuando consideremos que la memoria es poesía. Marina Saura se vale de viejas fotografías para poner en marcha los resortes de la memoria, con lo que este libro se centra en diversos momentos no hilados, salvo por la voz que…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: