En cierto sentido todos, hasta el más miserable de nosotros, somos polvo de estrellas. En efecto, sostienen los sabios que los elementos que componen nuestro cuerpo, y los de cuanto nos rodea, se formaron en el interior de las estrellas a través de procesos de fusión nuclear. El carbono, el oxígeno o el hierro, todos ellos esenciales para la vida, tienen su origen en estrellas que explotaron como supernovas, dispersando dichos elementos por el Universo, donde luego se integraron en nuevos cuerpos celestes como la Tierra. Visto así, puede seguirse que todos venimos de las estrellas.

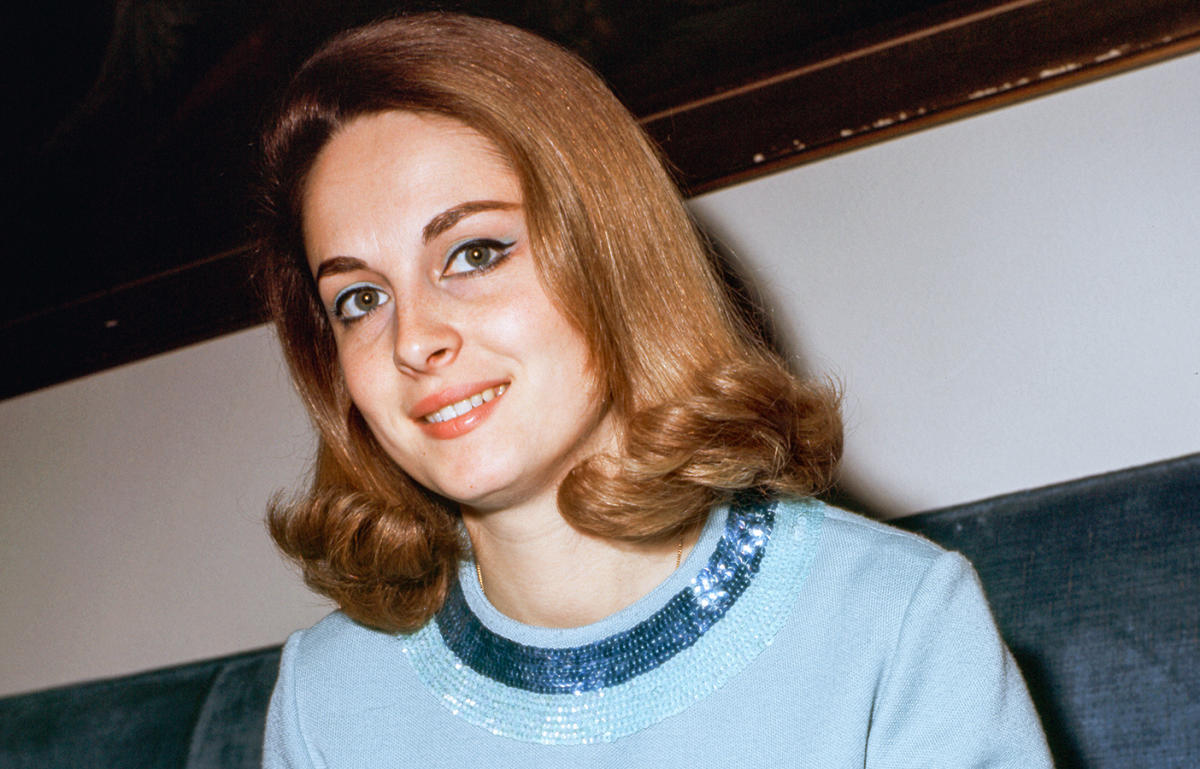

Me atreveré a decir que Irán Eory, a la que tanto admiramos sus espectadores en el cine español de géneros y en las coproducciones internacionales rodadas en España en los años 60, ya en la década siguiente supo del polvo de estrellas. Vio fulgir la suya entonces, en títulos de Pedro Lazaga —Sabían demasiado (1962)—, Antonio Isasi-Isasmendi —La máscara de Scaramouche (1963)— o José Luis Sáenz de Heredia —La verbena de la Paloma (1963)—. A la televisión había llegado, prácticamente, en los comienzos del medio en España. Más concretamente con Chicas en la ciudad (1961), a las órdenes de Jaime de Armiñán, uno de los primeros maestros de la entonces antena catódica.

Pero en aquella sazón todo estaba tan verde que a Irán Eory la fama —esa gloria que al extinguirse como una estrella la dejó languideciente— le vino dada por el cine, mucho más popular que la televisión en los primeros años 60: su época. Tanto era así que incluso llegó a ser una chica yeyé canónica: la aludida en el título de Una chica para dos (León Klimovsky, 1966), un musical al servicio del Dúo Dinámico. Pioneros del rock & roll y posterior pop patrios, Manuel Arcusa y Ramón de la Calva —sus personajes se llamaban igual que sus intérpretes— compartieron el EP —disco de cuatro canciones— de la película con la propia Irán, que interpretaba en sus secuencias “Vacaciones” —un estándar en las voces de Shelly Fabares y Connie Francis, composición de esta última— y “Me gusta el verano”, que Arcusa y de la Calva escribieron, ex profeso para ella, la chica que compartían en aquellas secuencias.

La propia Irán ya se había dado a conocer en aquellos albores del rock & roll patrio con un EP que, amén de estándares de aquella música de la que habría de nacer todo un movimiento espiritual —”Rosita”, “Colina azul”, sobre “Blueberry Hill”, de Fats Domino—, la puso en las casillas de salida de una gloria que, al principio, debió de creer que nunca acabaría. Con un atractivo físico muy al gusto de la época —a veces parecía la heroína de una fotonovela— y el cosmopolitismo y la poliglotía —hablaba seis idiomas— ideales para aquel esplendor de las coproducciones internacionales rodadas en España, llegó a ser una de las actrices prominentes de mi estimadísimo Spanish noir. Sus trabajos en aquella edad dorada del policiaco español —Los muertos no perdonan, Ensayo general para la muerte (ambas del 63), dos de sus colaboraciones con Julio Coll—, en mi mitología personal, la elevan al altar contiguo al de la argentina Susana Canales.

Hija de un diplomático austriaco y una turca, nació en Teherán en 1939, de ahí ese nombre artístico con el que llegaría a ser una de las bellezas más internacionales de la España de los años 60, un país, más que atento, fascinado con cuanto venía de fuera. Tras pasar su infancia entre París y Marruecos —protectorado francés en aquellos años—, de Marruecos pasó a España. Pero al ver ahora en Internet esas viejas emisiones de la televisión mexicana, en las que cantaba chotis y pasodobles con una entrega especial, ya en el otoño de su carrera, empero su cosmopolitismo, me gusta creer que fue España el país que le marcó más profundamente.

Mucho antes, aún en las primeras edades de su vida, la futura actriz se instaló en Madrid, ya adolescente, y cursó estudios de piano en el conservatorio. Debutó en el cine a las órdenes de José María Forqué en El diablo toca la flauta (1953). Su siguiente cinta, Los ases buscan la paz (1954), fue un acercamiento de Arturo Ruiz del Castillo a la huida de Ladislao Kubala de la Hungría comunista. En aquellas secuencias, la joven Irán —coprotagonista junto al campeón— interpretaba danzas eslavas. Y aún hubo otro título imbuido del espíritu de la España pretérita, que en la de hoy sería bastante para cancelarla si el olvido no la hubiese cancelado en los años 70. Aquella era la España que llamaba “caridad” a la “solidaridad” de nuestros días. Por cierto, Solidaridad era un término anarquista: Solidaridad Obrera era la más veterana de las publicaciones clandestinas de los ácratas. Conviene recordarlo ahora, que, como en todas las crónicas, historias o recuentos sesgados por el marxismo, sus innumerables evoluciones, y sus aún más numerosas confluencias, también se les olvida en La conquista de la democracia, la serie estrella del cincuentenario.

Pues bien, en aquella España donde se reprimía con la misma saña a libertarios sin dios ni amo que a los autoritarios marxistas —siempre tan sumisos a sus líderes y lideresas—, la solidaridad se llamaba “caridad” y consistía en “pedir para las misiones”. Es decir, postular para el Domund. Tres huchas para Oriente (José María Elorrieta, 1954), la cinta referida antes de mi última digresión, esa que también hubiera bastado para cancelar a Irán Eory en nuestros días si el tiempo no se hubiera encargado de ello, versaba sobre tres pequeños postulantes, perteneciente cada uno de ellos a una de las tres clases sociales entonces en liza.

No contenta con aquellos primeros personajes, adolescente aún, Irán Eory decidió retirarse un tiempo y atender a otra de sus primeras inquietudes: la danza clásica y moderna.

Regresó al cine ya como bailarina y cantante. Hubiera podido ser la Shelly Fabares autóctona pero su carrera derivó por otros derroteros. Por aquel entonces, su interés era el musical en su conjunto, que no el rock & roll en concreto. De hecho, unos años antes de protagonizar Una chica para dos junto al Dúo Dinámico, había incorporado a Casta, la “rubia” en la versión de La verbena de la Paloma de Sáenz de Heredia.

Particularmente, recuerdo a Irán Eory en Horror (Alberto Martino, 1963), una adaptación libre y conjunta, al gótico italiano, de dos piezas de Edgar Allan Poe: La caída de la casa Usher (1839) y Un entierro prematuro (1844). También me atreveré a decir que fue ella una de las actrices que mejor movió el polisón en las versiones fílmicas del universo de “la deidad y referencia de toda ficción diabólica”, que siempre llamaba Lovecraft al maestro del cuento de miedo, cuyo trasfondo con la moda de la época añadió aún más inquietud a sus relatos.

Volviendo a esa chica yeyé que también fue, se impone recordar su participación en Los chicos con las chicas (Javier Aguirre, 1977), primera película al servicio de Los Bravos. Incluso llegó a participar en una gira con ellos.

En realidad, no sé bien por qué dejó de trabajar en España. Puede que ese escándalo que provocó su supuesto striptease en Historias de la frivolidad (1967), un memorable mediometraje de Narciso Ibáñez Serrador para TVE, tuviera algo que ver. Pero en aquellos planos la actriz se quedaba en bikini.

Lo cierto fue que en los años 70 empezó a trabajar principalmente en México. Se dice que allí la malició un conocido cómico, que fue su amante. De ser así, volveríamos a estar en un caso como el de Patricia Neal, una actriz maltrecha sentimentalmente por culpa de Gary Cooper, un amante al que sólo interesó para una cosa. Pero ni yo soy quién para afirmar algo así ni tengo ningún dato al respecto. Lo mío es elogiar su colaboración con Carlos Enrique Taboada, uno de los grandes del cine fantástico mexicano.

Y descubrirme con el debido respeto, tantos años después, ante la emoción que Irán Eory ponía al cantar chotis y pasodobles en la televisión de México, acordándose sin duda de España. Máxime ahora que chotis y pasodobles, por sus orígenes y su arraigo en mi amado Madrid, también son objeto de crítica por parte del gobierno de la España de nuestros días. Pero yo, que soy de Carabanchel —bueno, de Campamento, que está al lado—, aunque amante del rock & roll siento un profundo respeto por la zarzuela: por castiza y por lo que le gustaba a mi madre. Así que en ese lugar de mi mitología personal en el que obra La verbena de la Paloma (Tomás Bretón, 1894), Irán Eory siempre ha sido y siempre será mi Casta. En 2002, la antigua chica yeyé mordió definitivamente ese polvo que dejan las estrellas.

-

Ecos que el tiempo no acalla

/abril 12, 2025/Hoy hablamos de Edgar Allan Poe (1809-1849), cuyos Cuentos completos (Páginas de Espuma, 2025) acaban de publicarse en la que, con toda probabilidad, es la edición definitiva del titán de Boston: íntegros, comentados, ilustrados, con una traducción especializada, y en un formato de lo más atractivo. El volumen está coordinado por dos pesos pesados de la narrativa en castellano: Fernando Iwasaki (1961) y Jorge Volpi (1968). Además, cuenta con sendos prólogos a cargo de dos auténticas maestras del terror y lo inquietante —las mismísimas Mariana Enriquez (1973) y Patricia Esteban Erlés (1972)—, una traducción reluciente realizada por Rafael Accorinti y…

-

Las 7 mejores películas judiciales para ver en Filmin

/abril 12, 2025/1. 12 hombres sin piedad (12 Angry Men, Sidney Lumet, 1957) 2. Testigo de cargo (Witness for the Prosecution, Billy Wilder, 1957) 3. Anatomía de un asesinato (Anatomy of a Murder, Otto Preminger, 1959) 4. Algunos hombres buenos (A Few Good Men, Rob Reiner, 1992) 5. Anatomía de una caída (Anatomie d’une chute, Justine Triet, 2023) 6. Saint Omer (Alice Diop, 2022) 7. Veredicto final (The Verdict, Sidney Lumet, 1982)

-

Gombrowicz: La escritura imperecedera

/abril 12, 2025/No debemos olvidar a quienes, haciendo novela o ensayo, no dejan de escribir en torno a sus íntimas pulsiones y avatares, tal es el caso de Proust, Cansinos Assens, Canetti, Pavese, Pitol, Vila-Matas, Trapiello… Dado que los escritores no son gente de fiar, eso que se nos ofrece como «diario» con frecuencia no es tal cosa, pues hay sobrados ejemplos de obras presentadas como tales cuando en realidad no hacen sino mostrarnos, sin ataduras, el atelier donde el autor se refugia para crear. Por no hablar de los textos auterreferenciales como, por ejemplo, los Cuadernos de Paul Valéry —trabajo inconmensurable…

-

5 poemas de Ferozmente mansa, de Amelia Lícheva

/abril 12, 2025/Dice Gema Estudillo que la voz poética de Amelia Lícheva filtra, analiza y comprende la vida y que es necesaria para traducir el mundo. Y añade: “La vida cotidiana, las relaciones interpersonales, los problemas sociales o la incomunicación son algunos de los temas para los que Lícheva debe conformar ese lenguaje nuevo. Sus logros no pasarán desapercibidos para el buen lector”. En Zenda reproducimos cinco poemas de Ferozmente mansa (La tortuga búlgara), de Amelia Lícheva. *** Último tango La tarde trata de recordarse a sí misma ligero el viento y blancas nubes, pero el sol no se rinde y brillando…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: