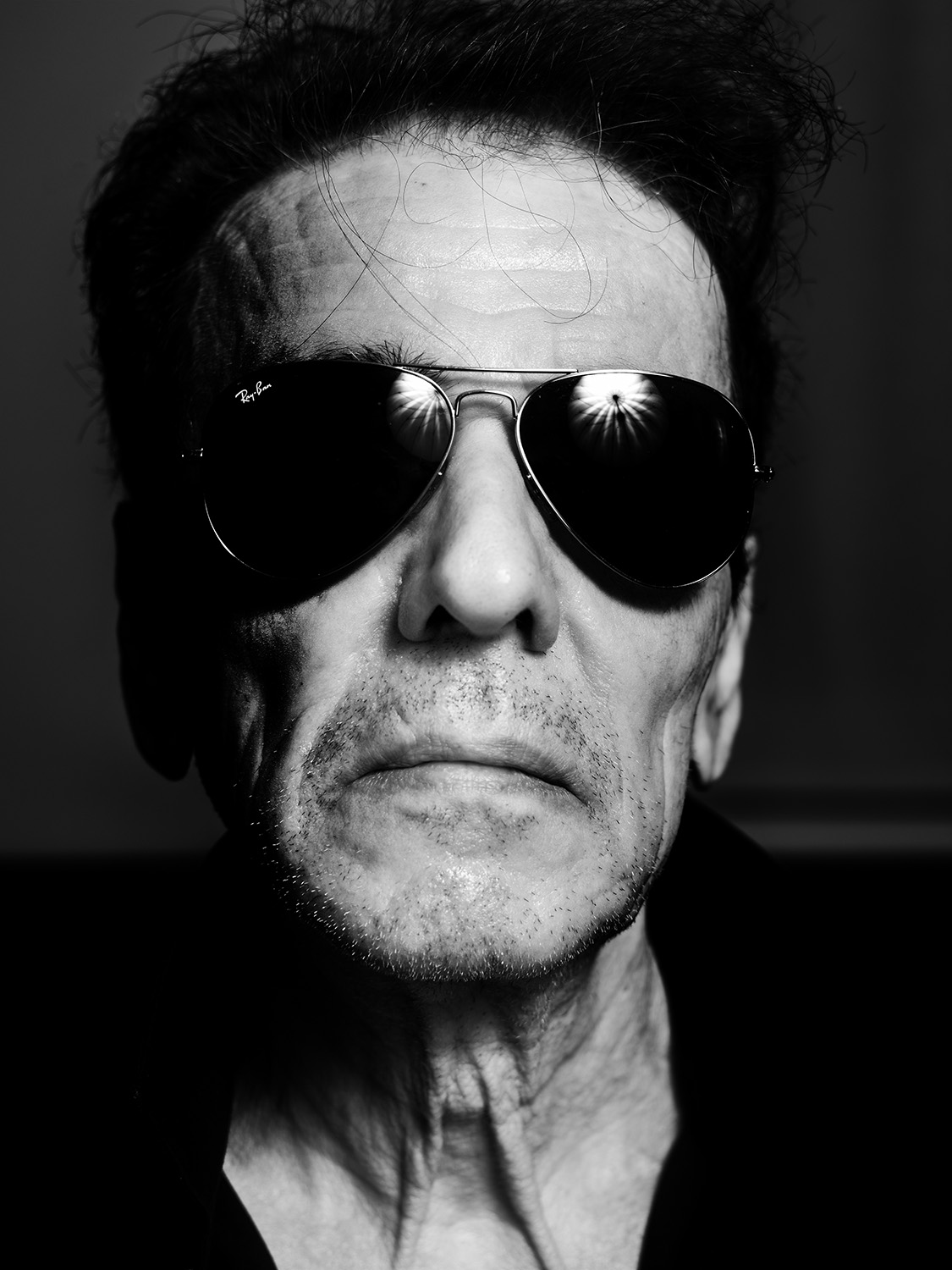

Sobre la mesa de un bar taurino próximo a Las Ventas se apilan tres libros. Uno de ellos es la segunda edición de Los sustitutivos en el toreo, firmado en 1943 por Julio de Urrutia Echániz, padre del entrevistado, que ya entra al salón de El Capote saludando al personal con un «hola» que resuena por cavernoso. Jaime Urrutia (Madrid, 1958) se ha subido el cuello de su camisa negra, un tanto desabrochada. Todavía no se ha quitado las gafas de sol cuando le atiende la camarera. Una Coca-Cola sin hielo en vaso ancho. Sin nada. Y obvia los dos platillos del aperitivo: frutos secos y patatas fritas. Juegan Austria y Países Bajos en la televisión, a espaldas de Jaime, que permanece ajeno al encuentro. No así el nutrido grupo de «guiris» que se acaba de sentar en una mesa de catorce.

******

—¿Quién escribe la historia: los ganadores o los perdedores?

—Los dos, supongo. Aunque es más interesante la de los perdedores.

—¿Y usted dónde está, en los ganadores o en los perdedores?

—En los perdedores.

—¿Por?

—Porque me encuentro más perdedor que ganador.

—¿Tiene que haber olvido como tiene que haber muerte, como escribía Benito Pérez Galdós en Fortunata y Jacinta?

—La verdad es que no. Las cosas buenas se recuerdan, como las grandes obras de la literatura y de la música, que se siguen recordando a través de los siglos. El olvido es lo peor. Me gusta mucho ese libro, por cierto.

—¿Cómo llegó a usted?

—Pues mira… En quinto y sexto de bachillerato tenía que elegir entre ciencias y letras y al final elegí letras, porque se me daba muy bien el latín, traducir… No me gustaban nada los números. The Jam tienen una canción que se llama «Away From the Numbers». Me gusta porque está «lejos de los números». Tuve un profesor de Literatura que se llamaba Esteban Oribe. El tío era muy bueno y «rojo», además en aquella época. El colegio era de curas, muy raro. Era el San Isidoro, un colegio de huérfanos de periodistas. Ahí conocí también a Eugenio Haro Ibars. Su padre, Eduardo Haro Tecglen, llevaba allí a sus hijos, igual que el mío. Y aunque no fuéramos huérfanos, es verdad que había muchos hijos de padres que trabajaban en imprentas. Nosotros éramos más de clase media, vivíamos en la calle Goya, y algunos de estos chicos eran medio macarras. Había una mezcla de todo. Pero te estaba hablando del profesor, de Estaban Oribe. Me pareció que nos entendíamos de puta madre. Era muy moderno; llevaba la revista Triunfo y conocía a Eduardo Haro Ibars, que venía a clase a darnos charlas de literatura. Era curioso y un poco raro que se hicieran estas cosas en esa época. Te hablo de los años 1973 o 1974. Este profesor me hizo apreciar bien la literatura. Nos mandaba trabajos sobre obras, que en aquella época se hacía mucho, y le cogí el gusto a la literatura española, sobre todo a Benito Pérez Galdós, que me «enseñó» a escribir, a poner verbos, a puntuar… Ahora sonará un poco a viejo, pero yo aprendí el castellano muy bien, me entraron ganas de escribir, no una novela, pero de redactar. Me enganchó mucho Galdós y también Pío Baroja y Miguel Delibes. Hice, de hecho, un trabajo sobre Los Santos Inocentes.

—Su canción «Pitusa», ¿está inspirada en Benito Pérez Galdós?

—Sobre todo en Fortunata y Jacinta. Te cuento… Estando yo con Marisa Corral —éramos pareja—, conocí a una chica que era muy fan de Gabinete y que venía siempre a vernos. Estaba muy buena. Tuvimos una pequeña relación y la empecé a llamar Pitusa. Cuando fui a grabar El muchacho eléctrico tenía una canción que hice con Esteban Hirschfeld que me recordaba un poco a Los Rodríguez, no sé por qué, y lo de Pitusa me sonaba a cuando era niño, porque había una gaseosa que se llamaba La Pitusa. Era algo muy castizo. La Pitusa de Pérez Galdós también lo era, vivía en la plaza Mayor.

—«Como un pez», de Gabinete Caligari, según tengo entendido, tenía un estribillo más «galdosiano» en principio, por aquello del perdedor.

—Sí. Mi hermano Alberto se encargó primero de la letra. Recuerdo que él dijo lo del carrusel («Gira y gira el carrusel, pero siempre gira en contra de él»). Esa letra está hecha por tres personas: mi hermano, Carlos Zabaleta y yo. Carlos era manager de Malevaje.

—Regreso a su padre. ¿Le pagaba a usted por mecanografiarle las crónicas del diario Madrid?

—Sí. Las crónicas de San Isidro. Si los toros eran a las seis de la tarde, él llegaba a casa a las ocho o a las nueve. Yo aprendí a escribir a máquina con dos dedos, para hacer trabajos y cosas de esas, y me gustaba. Entonces mi padre me daba cinco pesetas por mecanografiarle las crónicas. Ya me gustaban los toros y recuerdo que también me enviaba a mí a la plaza. A mí y a mis hermanos. Yo escribía esas crónicas encantado y se las daba rápidamente porque él tenía que salir hacia el periódico (la primera edición la hacían por la noche). Además, escribía con pluma y tenía una letra muy complicada, pero más o menos la entendía y me acostumbré. Incluso en la misma plaza escribía cosas para hacerlo más rápido. Lo hacía en un bloc y me daba las páginas sueltas.

—¿Nunca le dio por ser cronista taurino?

—Jugué un poco. Mi hermano Julio y yo estábamos tan locos que nos inventábamos toreros y una feria. Y no sólo eso, sino que éramos críticos también de nuestra propia corrida, tío. Y sí, alguna vez escribí una crónica de mis toreros. Me lo inventaba todo: «Salió de rojo y oro… Cortó dos orejas. Estuvo increíble…». Me acuerdo de una corrida que era para la Cruz Roja. Tenía yo, no sé, doce años o trece, y al final decía: «El Tino —el torero que me inventé— brindó sus toros al delegado provincial y a unas simpáticas enfermeras de la Cruz Roja que estaban ahí, en primera fila» (Risas).

—¿Era usted Rubita Venezolana?

—Sí (Risas). Mi hermano mayor, Gonzalo, era la hostia. Él te podía contar muchas cosas. Ahora tiene setenta y dos años. Jugábamos a todo, incluso hacíamos un grupo también. Él era el cantante y con dos cepillos nos metíamos en un cuarto a tocar. Un día le dio por la lucha libre y se inventó un nombre para cada uno de nosotros.

—Y su abuela se volvía loca, claro.

—Totalmente loca. Vivíamos al final de la calle Goya, al lado del WiZink Center. Éramos seis hermanos, mis padres, una hermana de mi madre (la tía María) y mi abuela. Mi abuelo había muerto en los años cincuenta. También estaba Pili, que era la encargada de la casa. Éramos once en un piso de cien metros con un pasillo muy largo. Ahí jugábamos al fútbol y hacíamos de todo. Era la plaza de toros también.

—¿A qué libros le cogió usted el gusto en casa?

—Sobre todo de literatura española. Eduardo Haro Ibars trabajaba en una editorial y le encargaba a su hermano Eugenio traducir los libros. Él sabía más o menos inglés, aunque yo creo que no sabía tanto. Pero bueno, sabía traducir. Recuerdo que empezó con un libro de los Rolling Stones, y Ferni [Presas] y yo le ayudábamos a corregir las pruebas. Estuvimos trabajando una temporada en eso. Sería por el año 76, 77… Con la traducción nos leíamos el libro gratis. Otro libro que me vino fue La naranja mecánica, que me encanta. Cuando vi la película me impactó, igual que el libro después. También me gustaba la literatura árabe, Paul Bowles y tal, porque estudié filología semítica y a otros clásicos del árabe.

—¿El collar de la paloma?

—Sí. Lo leí. Todavía lo tengo en casa. Creo que me lo compré en los noventa. Me compraba muchos libros de autores egipcios que me gustaban. Pero parto de la base que ahora mismo no soy lector tampoco. Me gusta leer cosas en internet, pero ahora mismo tengo muy abandonada la literatura.

—Pero en su momento sí lo era.

—Sí, en su momento sí. Pero tampoco soy un súper aficionado. Me gusta mucho más la música.

—¿En qué etapa se interesa por la literatura militar?

—Antes de la mili, cuando conocí a Edi [Clavo] y Ferni en la facultad. Leíamos a Sven Hassel. Nos comprábamos todos los libros. Ferni y yo nos conocimos en Filología. Y a Edi, porque venía al bar (él estudiaba Ciencias de la Información). Alguien nos regaló un libro de Sven Hassel. A mí, desde siempre, diría que desde el colegio, me marcó mucho la historia del holocausto. El cura de Religión nos enseñó un libro que se llamaba Deportación. Era un libro de fotos de los campos de concentración muy duro. Yo tenía doce o trece años. El mundo del nazismo me llamaba la atención, empezaba a leer cualquier revista que tuviera que ver con los nazis y los judíos. Ahora que lo pienso, igual pudo ser por Ferni que me cayera un libro de Sven Hassel. El caso es que me leí toda la colección. Recuerdo también que el guitarrista de Ejecutivos Agresivos, Jorge Alfonso Cuní, era también aficionado a Sven Hassel. Compartíamos mucha amistad.

—¿Dónde estaba el libro Horror: The Aurum Film Encyclopaedia (editado por Phil Hardy) del que salió el nombre de Gabinete Caligari?

—En casa de Jorge estaba. Creo que Ferni lo estaba viendo, y dijo: «¿Qué os parece el nombre de Gabinete Caligari?», como Cabaret Voltaire y todas esas bandas. A nosotros nos pareció muy bien; había que ponerse algo. Después nos jodió Martes y Trece con lo de… ¿Cómo era?

—¿Gabinete Cagalera?

—(Risas) Eso ya no nos lo podemos quitar de encima. Entrábamos en un pueblo y nos decían: «¡Gabinete Cagalera!». Nos cagábamos en Dios, pero luego ya… bueno. Con Martes y Trece nunca tuve problemas.

—El retrato de Dorian Gray fue otro libro que le marcó. ¿Dio pie a la canción «Le solitaire»?

—No. Habla del ambiente de la literatura francesa sobre todo, de la época de Charles Baudelaire y los escritores que se mamaban con absenta. Con Eduardo Haro me pillaba unos mocos de absenta… Se puso muy de moda en Madrid en el año 77, en la época del rollo, con el «¿qué pasa, colega?» y los macarras fumando porros. Era cuando más conocía a Eduardo Haro, que se cogía unas borracheras… Yo bebía, nos pillábamos unos pedos de absenta que eran la hostia. No te enteras de nada y al día siguiente ni te acuerdas. Es lo más fuerte que he probado en mi vida. Me acuerdo de un bar que se llamaba El Plástico, en Malasaña, al lado de la plaza del Dos de Mayo. Ahí ponían absenta e íbamos de vez en cuando, también con Ferni. Pero la canción «Le solitaire», como te digo, habla un poco de ese ambientillo, de la literatura francesa y eso.

—Hay bastante literatura en las canciones de Gabinete Caligari. Otro ejemplo es «Camino Soria» y las lecturas de Gustavo Adolfo Bécquer y Antonio Machado. ¿Qué fue lo que le influyó?

—Rimas y leyendas, de Gustavo Adolfo Bécquer. Se lo regalé a una chica, una amiga, que era hija de Nieves Almazul, amante de Eduardo Haro. Todo tiene una relación: él le dedicó a ella el poema Pecados más dulces que un zapato de raso y nosotros lo utilizamos para la canción («Pecados más dulces que un zapato de raso»). Yo conocí a la hija de Nieves cuando empezaba con Gabinete, en 1981. Años más tarde me compré el libro Rimas y leyendas y se lo regalé en Sevilla, porque ella era de allí. Estuve en una Feria de Abril para ver los toros con Rafael de Paula y todos estos en el 87. Recuerdo que me fui con la hija de Nieves en un coche que conducía un amigo suyo. Nos estuvimos enrollando un poquito y le terminé regalando Rimas y leyendas, que me había comprado para el disco Camino Soria.

—¿Era de la generación beat y de El camino, de Jack Kerouac?

—Sí, me lo leí también en esa época. Me gustó mucho. Después vi unas películas y leí mucho sobre la historia del rock, de grupos y cantantes. Tengo una buena colección de los grupos que me gustan, de los Rolling Stones, de David Bowie…

—¿Está la canción «Cómo perdimos Berlín» basada en el libro de Erich Maria Remarque Sin novedad en el frente?

—No. Queríamos hacer una canción sobre la Primera Guerra Mundial. Los Gabinete teníamos ya «Tren especial» —la letra es de mi hermano Alberto precisamente—, que habla de los transportes de los judíos a Auschwitz. Pero «Cómo perdimos Berlín» es de la Primera Guerra Mundial. De hecho salió en la cara B del segundo single, «Olor a carne quemada».

—Entiendo que le gusta el cine de nazis también.

—Sí, me parece interesante. Y aunque La naranja mecánica no es de nazis, hay referencias. A Alex DeLarge, el protagonista, le ponen imágenes de campos de concentración con música de Ludwig van Beethoven. A mí la música clásica me gusta mucho por La naranja mecánica. Me acuerdo que fui a verla al cine con mi hermano Fernando y me pidieron el carnet al entrar, porque no aparentaba los dieciocho. Y aquella banda sonora, tío… Me pones a Beethoven y me vuelvo loco. Me encanta la música clásica.

—A esa edad, cuando usted descubre el rock and roll, ¿se sentía menos rockero por escuchar a Beethoven?

—Buena pregunta. Es que también son momentos. Cuando te apetece escuchar a Beethoven, pues te apetece escuchar música clásica. Pienso que cada música tiene su momento. Aunque Beethoven me parece más duro que muchos rockeros que hay. Era sordo y tenía muy mala hostia.

—«El recuerdo no sólo destruye sino construye», escribía Eduardo Haro Tecglen en El niño republicano. ¿Está de acuerdo?

—Sí, estoy de acuerdo (también he leído ese libro). El recuerdo construye lo que se supone está olvidado. Vivimos de recuerdos, está muy claro; un ser humano sin memoria no sería nada.

-

Basta con estar

/abril 29, 2025/Las calles que se esconden La memoria de un cronista Empiezo a leer Acercamientos naturales, el libro en el que José Luis Argüelles recupera una amplia selección de las crónicas culturales que ha venido escribiendo en las dos últimas décadas y que acaba de publicar Impronta, en el tren que me trae de vuelta a Madrid, y se va amenizando el viaje con la revisión de textos que ya había leído en su momento y el descubrimiento de otros que o bien fueron escritos en estos últimos años o bien se me habían pasado cuando vieron la luz. Decir que…

-

Zenda recomienda: El umbral, de Alexander Batthyány

/abril 29, 2025/La propia editorial apunta, a propósito del libro: “Nuestras abuelas nunca oyeron hablar de la «lucidez terminal», aunque sabían bien de lo que hablaban. Iban a visitar a un moribundo y mientras estaban en la casa callaban, pero ya fuera comentaban entre ellas: «Hoy le he visto muy animado, y volvía a acordarse de todo, ay, no creo que pase de mañana…». Y así era. La lucidez terminal es un fenómeno relativamente frecuente que la ciencia ortodoxa ignora y que aun así forma parte de nuestra experiencia ancestral y del día a día de enfermeras y cuidadores. Según todos ellos,…

-

Casablanca o el cine como testimonio, por Francisco Ayala

/abril 29, 2025/El novelista y ensayista granadino llevó con frecuencia sus reflexiones a la prensa. En este caso, desde el exilio en Latinoamérica, escribe un artículo sobre los valores políticos de la película Casablanca, hoy convertida en clásico, pero que en aquel momento sólo hacía un año que se había estrenado. Sección coordinada por Juan Carlos Laviana. ****** Pero a quien le interese no tanto juzgar de la eficacia de la propaganda como de la calidad de los testimonios que suministra —prescindamos aquí de todo juicio estético, no susceptible de generalizaciones ni, por lo tanto, aplicable en bloque a una multitud de obras…

-

La autoficción engaña

/abril 29, 2025/La creación literaria siempre bebe de lo vivido. La poesía es un buen ejemplo de ello. Pero el asunto es que cuando uno se imbrica en la narración, se puede entremezclar lo autobiográfico. Para que la autoficción funcione, las dosis combinadas de lo vivido y lo autobiográfico deben estar bien compensadas. En buena medida, debe respirar algo poético, siempre y cuando consideremos que la memoria es poesía. Marina Saura se vale de viejas fotografías para poner en marcha los resortes de la memoria, con lo que este libro se centra en diversos momentos no hilados, salvo por la voz que…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: