Durante las ceremonias de coronación de un nuevo emperador, los romanos tenía la sana y disuasoria costumbre de apostar a su lado a un individuo que, en aquel momento de máxima gloria, susurrase una y otra vez al oído del ensalzado: «Recuerda que eres mortal».

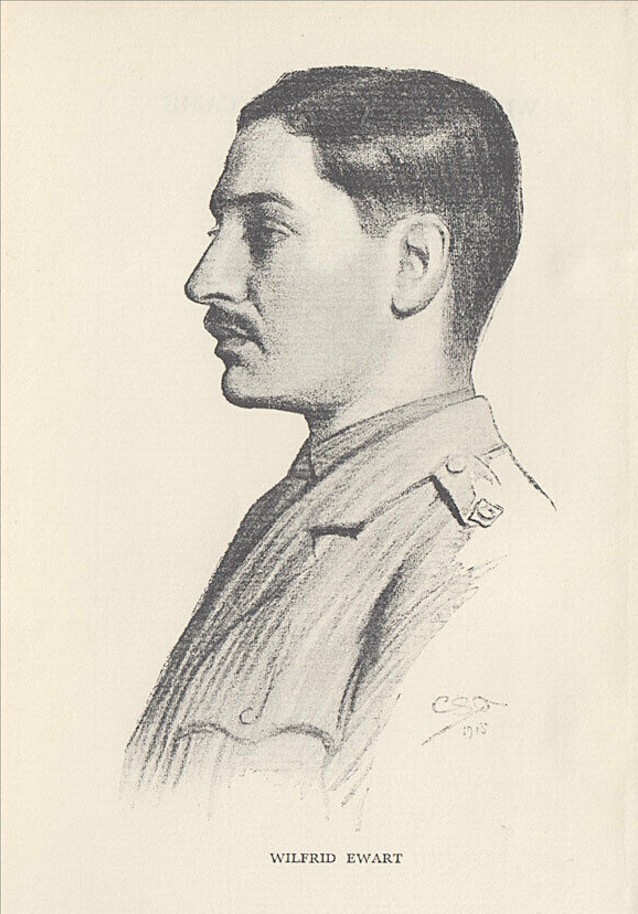

El mejor equivalente a ese aviso para cualquier escritor que se vea muy exaltado en vida en forma de premios, elogios o ventas es indagar en muchas de las figuras que fueron famosas en el pasado. Uno de los casos más notables es el del escritor inglés Wilfrid Ewart, un completo desconocido en la actualidad, tanto en el mundo como en su país de origen: su nombre hoy no aparece en ningún diccionario o historia de la literatura que yo conozca, ni siquiera en la exhaustiva New Cambridge Bibliography of English Literature, que da secas listas de nombres y títulos hasta el agotamiento. Cuando yo incluí uno de sus cuentos en mi antología de rarísimos relatos Cuentos únicos* (1989), comenté en la exigua nota biográfica que pude componer sobre él que Ewart debió de ser sin embargo célebre a la hora de su muerte, acaecida la Nochevieja de 1922 en Ciudad de México, cuando sólo había cumplido la treintena, ya que gente entonces tan prestigiosa como Lawrence de Arabia o Conan Doyle dijeron de él, respectivamente: «No necesita presentación ante el público lector», y «No hay que equivocarse: ese joven habría llegado hasta lo más alto». Por otra parte John Gawsworth, el autor de la introducción a uno de sus volúmenes póstumos (de 1933), decía allí lo siguiente: «Wilfrid Ewart murió hace diez años y tres meses; la noche de Año Viejo de 1922, para ser exactos, en la sofocante oscuridad de la ciudad de México. La historia es demasiado conocida para precisar aquí de ampliación, y demasiado trágica para permitir insistir en ella con un comentario de pasada. Otro de los grandes novelistas de Inglaterra cayó muerto, y la Literatura fue tanto más pobre por su pérdida. Junto al Árbol de la Noche Triste… fue enterrado».

Pero tan olvidado está hoy Ewart que si en 1933 la historia de su trágica muerte era «demasiado conocida para precisar de ampliación», en 1989 ni siquiera fui capaz de averiguar cuál había sido esa tragedia (y no me tengo por mal investigador). Meses después, no menos de tres mexicanos, entre ellos el interesante autor Sergio González Rodríguez y el joven Rafael Muñoz Saldaña, me escribieron dándome cuenta de las pesquisas que habían llevado a cabo en su país a raíz de mis comentarios. He aquí el resumen de lo que puede leerse con más detalle, y con profusas citas de los periódicos mexicanos que en su día reseñaron el suceso, en el artículo «El misterio de Wilfrid Ewart», que González Rodríguez publicó en la revista Nexos en diciembre de 1989:

Ewart murió la noche de su llegada a la ciudad, tras haber pasado poco más de una semana viajando por otros puntos del país; su cadáver fue descubierto por Angelina Trejo de Estrevelt, una camarera del Hotel Isabel, en cuyo piso cuarto él se hospedaba; la camarera, no se sabe por qué (pero así lo indica la noticia del diario Excelsior del 3 de enero de 1923), miró por la cerradura de la habitación 53 y le extrañó ver que la luz artificial estaba encendida; llamó entonces sin obtener contestación y, preocupada, abrió con su llave y entró, encontrando la cama hecha; pero al dirigir la mirada al balcón con vista a la calle, que estaba abierto, vio el cadáver del señor Ewart, rodeado por un charco de sangre ya coagulada; dicho cadáver estaba «en decúbito dorsal» y presentaba una herida por arma de fuego en el ojo izquierdo, sin orificio de salida: la bala había quedado alojada en el cráneo; la noticia de otro diario, El Universal, aportaba un detalle más, inquietantemente contradictorio: también había manchas de sangre en un sillón, «que demuestran que allí estaba Ewart cuando recibió la mortal herida.» La explicación tanto de la policía como de la prensa fue la siguiente: el señor Ewart debió de oír el estrépito de las celebraciones del Año Nuevo en la calle; se asomó al balcón para contemplarlas y tuvo la mala suerte de recibir en el ojo el impacto de una de las muchas balas que los insensatos mexicanos tenían a bien disparar al aire por aquel entonces. Hasta aquí la explicación oficial.

Pero mis informantes añadían una serie de datos que, dado el olvido de Ewart hoy en día, hacen pensar que hasta lo más misterioso es también mortal: en las mismas fechas otros dos extranjeros sufrieron violentos percances en las cercanías del Hotel Isabel, uno muerto, víctima accidental de la pendencia que el 3 de enero dirimieron a tiros en plena calle el general Leovigildo Ávila y el teniente coronel Constantino Lazcano (dicho sea de paso, la balacera hirió a un total de siete individuos, incluyendo a los dos duelistas, al muerto y «al torero Pepete, que pasaba por ahí»), el otro malherido al ser atropellado y arrastrado por un automóvil Ford enloquecido la misma noche de fin de año: ese último siniestrado, llamado Duems, se alojaba, para mayor coincidencia, en el mismo piso que Ewart había cenado esa noche en compañía de otro escritor inglés, Stephen Graham, y su mujer; a ese colega y amigo lo había conocido durante la Primera Guerra Mundial, siendo él capitán y Graham soldado raro. Éste y su mujer fueron las últimas personas que lo vieron vivo; Graham fue quien hubo de identificar el cadáver; ambos, junto con veintidós miembros de la colonia británica que no habían conocido al difunto (recuérdese que acababa de llegar a la ciudad), fueron los testigos de su entierro en el Cementerio Británico de la Calzada de la Verónica, que hoy ya no existe; fue Graham también quien explicó más tarde a la prensa que Ewart era un distinguido escritor, autor de dos obras y numerosos artículos, e igualmente distinguido ciudadano, hijo de Lady Mary Ewart, descendiente de famosos militares y lejanamente emparentado con William Ewart Gladstone, quien fuera primer ministro de la reina Victoria.

Hace tan sólo unos días recibí de Inglaterra un libro casi inencontrable: su autor, Stephen Graham; su título, The Life and Last Words of Wilfrid Ewart (La vida y las últimas palabras de Wilfrid Ewart); su fecha de publicación, mayo de 1924. Lo que aquí interesa es su penúltimo capítulo, titulado «El último día del año viejo», en el que por fin se ofrece la versión de los hechos a cargo del amigo Graham. Estas son las novedades: Ewart estaba sin equipaje, ya que tras enviarlo a Nueva Orleans, adonde pensaba viajar de inmediato, había decidido quedarse una larga temporada en México, entusiasmado por el país; allí se proponía escribir un libro sobre las relaciones entre los Estados Unidos y el Canadá, entre otros motivos porque dudaba que fuera a escribir más novelas (la llamada Way of Revelation había sido su éxito); ahora le interesaba sobre todo la política exterior; también había llegado a la conclusión de que pensamiento era conservador, tras haber tenido tentaciones liberales e incluso radicales; se mostraba muy fascinado por el toreo y ya admiraba a Marcial Lalanda, un ídolo entonces, aunque al mismo tiemp temía no ser capaz de volver a asistir a una corrida en su vida, de tan asquerosas; durante el almuerzo rechazó el pavo y los platos más sólidos en favor de una inacabable ración de fresas con nata; habló de un autor que en aquellos momentos le impresionaba mucho, a saber, ¡Blasco Ibáñez!, aunque parece que eran más las adaptaciones cinematográficas de Sangre y arena y Los cuatro jinetes del Apocalipsis las que le habían hecho mella. Pasaron la tarde en el Teatro Lírico viendo una revista; a la salida ya se oían sin cesar cohetes y tracas y seguramente disparos al aire. Durante la cena, extrañamente, la única conversación que recuerda Graham (y fue la última) es totalmente absurda, suscitada por la anodina pregunta del camarero «¿Cómo quieren los huevos?», la cual hizo que Ewart perorara largamente sobre los mismos y presumiera de poder calcular su edad con un margen de error de tan sólo un día. Luego se separaron, camino de sus respectivos hoteles. Como si hubiera estado presente, Graham cuenta cómo su amigo «se desvistió, se lavó, se puso el pijama, colocó una cuchilla en su maquinilla de afeitar, y evidentemente tenía la intención de afeitarse antes de acostarse cuando le atrajo algún nuevo suceso en la calle. Fue a la ventana y en ese mismo momento una bala perdida le atravesó el ojo y cayó muerto dentro de la habitación». Tenía puestas las gafas, pero la bala atravesó el cristal sin dañar la montura. La muerte, con piedad irónica, le entró por el ojo por el que nunca había podido ver: físicamente perfecto, estaba sin embargo desconectado del cerebro; con el otro veía bien sólo de cerca y lo cierto es que no debía haber combatido en la guerra: un verdadero regalo para los enemigos, había sido milagroso que sobreviviera a tantas otras balas disparadas con aún mayor intención de matar.

Aunque al tiempo ya no le importe lo que fue de Ewart, quizá hay que pensar lo siguiente: es raro que la camarera confesara haber mirado por el ojo de la cerradura antes de llamar; parece extravagante que Ewart fuera a afeitarse si no pensaba recibir a nadie, sino meterse en la cama; ningún periódico mencionó que el cadáver estuviera en pijama, como así debió ser según Graham; es extraño que el sillón tuviera manchas de sangre si Ewart recibió el balazo (que le causó la muerte instantánea) asomado al balcón; y más extraño sería aún que el difunto hubiera llevado el sillón hasta el balcón considerando lo mal y poco que veía a distancia con su único ojo útil; pero lo más extraño de todo es saber que ese balcón se hallaba en el cuarto piso cuando resulta que el fatídico Hotel Isabel, aún existente, sólo hay balcones en el primer y segundo pisos. Cabe terminar señalando que Stephen Graham vivió hasta los noventa años, cincuenta y dos más que su infortunado amigo Ewart, y que a lo largo de su tan prolongada vida logró escribir más de cincuenta volúmenes. Los cuales, sin embargo, no le han permitido ser hoy menos mortal ni olvidado que el joven de treinta años cuya vida y obra quedaron truncadas una asesina noche de fin de año en Ciudad de México.

* Publicado por Ediciones Siruela en El ojo sin párpado, nº 25.

_______

Artículo de 1993, recogido en el libro de Javier Marías Literatura y fantasma (Alfaguara).

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: