Fotografía de portada: Marco Gugliarelli.

Paseo con Javier Montes (Madrid, 1976) y me lo explica: ha vivido en Madrid, Barcelona, Santiago de Compostela. El confinamiento lo ha pasado en Arcos de Jalón, un municipio soriano cuyos ritmos vitales apenas se han visto alterados durante los últimos meses. Asegura estar contento. Sé que ha vivido en más sitios: estoy seguro de su estancia en Río de Janeiro —Varados en Río (Anagrama, 2016) y Luz del Fuego (Anagrama, 2020), sus últimas dos novelas, así lo atestiguan—, el resto se lo dejo al misterio. No diría que sus movimientos son bruscos, pero sí se extiende bajo su forma de interactuar con las cosas la agitación de un observador hechizado por la realidad. Pese a todo, parece despreocupado respecto al ritmo del mundo: ahí fuera suceden tantas cosas, es tan severo el esfuerzo que se exige a un escritor para mantenerse al día […]

***

—Luis Magrinyà escribía hace poco, a propósito de Luz del Fuego, sobre la cuestión del tonito como punto de partida para una novela. Yo lo traduciría como una forma concreta de curiosidad que te mueve a la escritura: se te revela algo que te resulta extraño y escribes para darle forma, en un esfuerzo por comprenderlo.

—Flaubert, en una carta a Louise Colet, escribió una cosa que a mí me fascina. Parafraseo: “El ideal: tomar una noticia del periódico al azar y escribir un libro sobre ella”. En el fondo, es lo que hizo con Madame Bovary. Es una cuestión de códigos: el encargo, aun autoimpuesto, en ocasiones favorece —cuando estaba en el colegio, me quedaban mejor las redacciones en las que el tema venía dado que aquellas otras de tema libre—. A la hora de escribir ficción, si te ajustas a hechos reales o a un marco específico, tienes que hacer un esfuerzo para amoldarte a esa realidad; en los casos de Varados en Río y Luz del Fuego se daban marcos determinados pero, en el fondo, lo que yo buscaba era encontrarme con cosas inesperadas. Es evidente, cuando tratas con personajes reales, que no puedes negar una serie de acontecimientos objetivos, pero tu esperanza siempre es la de reconstruir su trasfondo, o la manera en que esos acontecimientos tuvieron lugar. Podríamos decir que me interesa más interpretar hechos que inventarme hechos.

—Este trayecto hacia la literatura-marco queda registrado en la sucesión de tus novelas: en Los penúltimos y Segunda parte, tus dos primeras novelas, la ficción predominaba; en La vida de hotel ya se ofrecía un marco espacial muy determinado a la narración; en Varados en Río y Luz del Fuego, a esta predeterminación espacial, sumamos la de los personajes reales.

—Hubo una cosa particular en la escritura de La vida de hotel, y es que la precedió la publicación de La ceremonia del porno, un ensayo que coescribí con Andrés Barba. Volviendo a los códigos, el ensayo requiere un pacto distinto, otra manera de escribir, una serie de asunciones distintas. Recuerdo que César Aira me dijo una vez que él no podría escribir nunca sobre Duchamp porque lo tenía demasiado interiorizado y que, en el momento de escribir ensayo, sentía detrás de él una suerte de ente que sería la autoridad. Al escribir ficción, sin embargo, tenía la impresión de que ese ente se disipaba.

Aquel ensayo sobre pornografía despertó en mí las ganas de escribir el mismo libro eliminando la presencia de la autoridad. Y el resultado fue La vida de hotel. Los temas, en el fondo, son los mismos: el deseo, la idea de comer con los ojos… todo lo relacionado con el goce escópico, citando a Laura Mulvey. Tratar aquellos temas desde la ficción me proporcionaba una serie de libertades, pero escribiendo aquel libro también me di cuenta de sus esclavitudes inherentes. Así que Varados en Río y Luz del Fuego se podrían concebir como una síntesis entre la vocación ensayística y las libertades de la ficción.

—Volviendo a repasar tu trayectoria y ya que mencionas tu ensayo junto a Andrés Barba, también me gustaría poner de relieve tu evolución a la hora de escribir sobre el cuerpo y sobre lo sexual. Creo que la limpieza estilística respecto a este asunto concreto se manifiesta claramente en Luz del Fuego —que rebosa sensualidad por el carácter de su protagonista y por la importancia que ella otorga a su propio cuerpo—, un libro en el que te acercas a los cuerpos de una manera quizá más prudente, insertándolos con naturalidad en la narración y sin fingir la necesidad de proporcionarles un lenguaje diferente al que empleamos para hablar del resto de cosas.

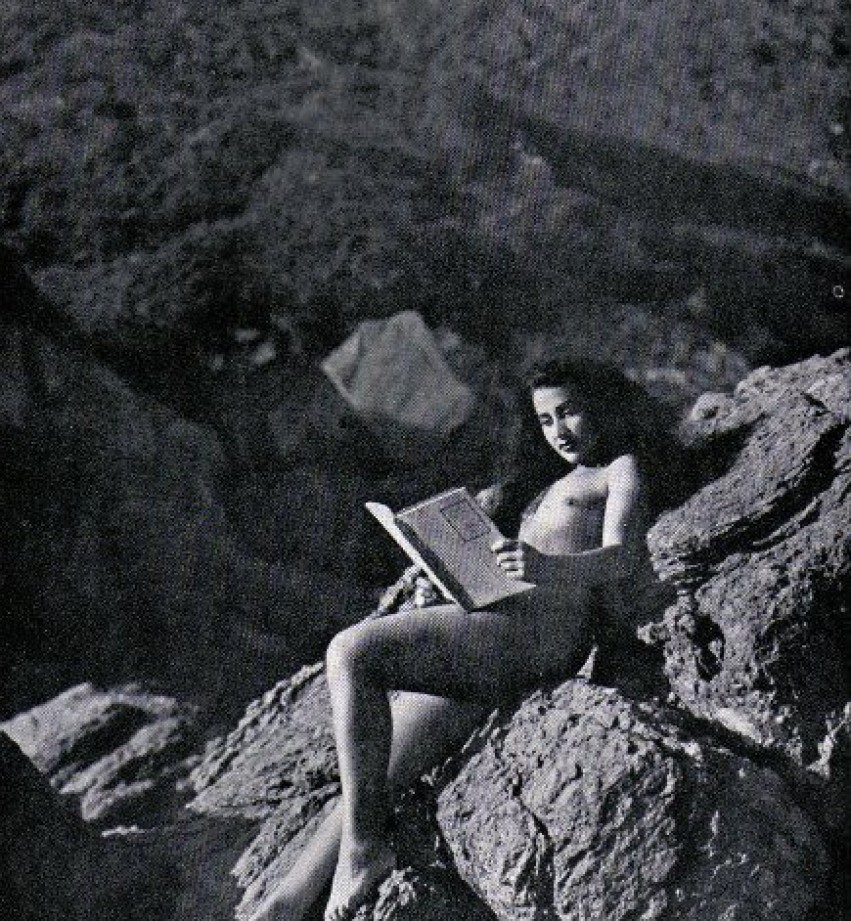

—Está muy bien visto, aunque Luz del Fuego resulta ser un personaje muy poco sexual, un personaje que dice: “Yo no soy pasional, yo soy provocante”. Ella utiliza la excitación que produce ver un cuerpo desnudo para desactivarla. Propone una reflexión sobre que el propio cuerpo desnudo puede estimular el deseo pero también extinguirlo —como sucede, por ejemplo, en las playas nudistas—. Brasil es, en este y muchos otros sentidos, un país bastante bipolar en el que apenas existen las playas nudistas. Las mujeres van a la playa con tangas de hilo dental, que pueden llegar a ser mucho más perversos y excitantes que el propio desnudo, pero si intentas hacer nudismo o una mujer trata de hacer topless en una playa de Río, lo más probable es que acaben echándola —y no porque venga ningún guardia a hacerlo, sino porque la propia sociedad reacciona negativamente y censurándolo—. Me interesaba, en el caso de Luz del Fuego, desactivar la preconcepción de que estamos frente a un personaje fundamentalmente carnal, cuando en realidad lo que ella hacía era emplear esa carnalidad para hablar de otras cosas que le interesaban más. Ella proponía una reflexión acerca de las convenciones sociales, sobre hasta qué punto algo puede ser aceptable en un marco específico y dejar de serlo en otro.

—Tu escritura siempre conserva un margen de misterio que permite al narrador estar a la expectativa de lo que pueda descubrir. En Los penúltimos, por ejemplo, los dos protagonistas se atraen por aquello que desconocen del otro; en Luz del Fuego, por su parte, se genera un proceso de descubrimiento constante sobre el cual se construye la biografía de la protagonista. No pienso que el libro trate de reivindicar la figura de Luz del Fuego —al menos, no explícitamente: lo que realizas es más bien una semblanza—, pero mediante ese misterio revelado acabas por generar una figura mucho más poliédrica de lo que el cliché de su personaje podría anunciar a priori.

—Hay escritores que ya saben lo que quieren contar cuando se sientan a escribir. Yo no podría trabajar así. Pienso, por ejemplo, en el caso de Henry James: en sus diarios se recogen resúmenes de hasta 70 páginas que sintetizan novelas como El retrato de una dama o Los embajadores. No son esquemas, ¡son casi novelas completas! A mí ese metodismo me angustiaría. El género que he practicado en los últimos dos libros, que resuelvo en denominar quest, me proporciona cierto marco contextual, me muestra un camino, pero también me permite moldearlo a medida que lo recorro. Es un género que se abre repentinamente a lo inesperado, y admito que a mí eso me da fuerzas para seguir escribiendo. Es cierto que toda persona que trabaja en un libro tiene que sentarse y dedicarle horas, porque una novela no se escribe sola ni a golpes de inspiración. Pero, si a mis dificultades a la hora de sentarme a escribir les añadiese el hecho de tener un plan u hoja de ruta perfectamente establecidos; si no pudiese ir descubriendo las cosas a medida que escribo, todo me resultaría tan árido que acabaría por no hacerlo. Yo nunca podré ser un escritor de programa, de esos que tienen una visión de conjunto de lo que va a ser no ya solo un libro en concreto, sino su obra en un sentido global —y supongo que ese tipo de escritor siempre será más fácil de recibir y clasificar para la crítica, ¡probablemente también más fácil de entrevistar—. Así que es verdad: tanto los personajes de Varados en Río como el de Luz del Fuego me permiten adentrarme en aquella idea tan hermosa de André Breton de que “solo es bello lo que no nos esperamos”.

—En estas dos novelas te empleas a ti mismo como anclaje en el presente, es decir: describes una serie de marcos temporales específicos y, a través de tu presencia, reactualizas todos los espacios. Acudiendo a los lugares que habitaron los personajes de tus novelas proporcionas testimonio de lo que son ahora. Se produce un doble contraste en la mirada: por un lado, aquel generado por el paso del tiempo; por otro, el que parte de elementos intrínsecos a la mirada de cada uno.

—En un sentido epistemológico, yo pienso que la mirada crea las cosas. Inventándome clasificaciones sobre la marcha, podría hablar de libros de trama y libros de voz —aunque sería una clasificación muy rudimentaria, en tanto trama y voz no son excluyentes—. Digamos que hay libros más preocupados por el qué y otros que prestan más atención al cómo. Cuando leo, mi prioridad es siempre sentir placer lector. No me gustan los libros morosos, sino aquellos que constantemente proponen estímulos; me gustan los libros nerviosos. Sin embargo, considero que ese nervio se puede transmitir tanto por una sucesión de acontecimientos como por una dislocación constante entre lo que el libro cuenta y lo que te hace sentir a ti cuando lo lees. Me gusta que los libros se salgan de sus propios marcos, que sean capaces de abrir el plano. Creo que es un poco lo que hacía Duchamp: en lugar de proponer objetos artísticos en sí, lo que hacía era orientar la mirada un paso atrás, fijarse en lo que pasa cuando acudimos a una exposición, en cuál es el ritual mediante el que un objeto se convierte en arte. Creo que este es el tipo de placer que mejor entiendo, así que supongo que también es el que procuro ofrecer a los demás cuando escribo. No estoy tan seguro de que uno escriba siempre los libros que le gustaría leer, pero sí pienso que al final tratas de reproducir el placer que has sentido como lector. En este sentido, yo disfruto de autoras como Janet Malcolm, por ejemplo, que localizan el placer no tanto en la pulsión narrativa sino en el modo de narrar, en esta triangulación entre el lector, el narrador y lo narrado.

Pensando en este triángulo recuerdo el Nuevo museo del chisme, un libro del escritor y cineasta argentino Edgardo Cozarinsky que, siguiendo los pasos de Manuel Puig, afirma que el chisme, el cotilleo o el pedacito de información que se transmite es la base de la literatura. No se trataría tanto de que A cuenta a B algo, sino de que A cuenta a B que C le contó algo a D. El esquema narrativo se modifica completamente de esta manera, y esto es lo que trato de hacer en estos dos libros en concreto: contar cosas que me contaron. Así, el espacio que se crea ya no es unidireccional —de A a B, de escritor a lector—, sino abierto: se produce la citada triangulación, se renueva el diálogo entre el lector, el narrador y lo narrado.

—Mencionabas antes la idea de abrir el plano e inevitablemente me desplazas a la revolución cinematográfica que introdujo André Bazin y ejecutó particularmente Jean-Luc Godard, consistente en repensar la importancia del contraplano. Haciendo uso de una analogía quizá un tanto aparatosa, creo que tú planteas un juego similar en estos dos libros: actúas como un lector que, al mismo tiempo, es leído. En ese ejercicio circular se plantea el peligro de encerrarse en una suerte de círculo bibliófilo de escritores hablando de escritores, que creo que sorteas restando importancia a tu figura, y manteniéndola exclusivamente por la importancia de la realidad que revela tu contexto.

—Ambas cosas son ciertas. Por un lado, no me gustan los libros onanistas y celebratorios de su propia disciplina, los libros de escritores sobre escritores, como tú dices. Mi intención era huir de eso e, insisto, proporcionar placer lector; en el fondo, quiero pensar que tanto Varados en Río como en Luz del Fuego se sustentan en base a buenos personajes y peripecias novelescas. Los libros dedicados a venerar a otros escritores o la metaliteratura me aburren bastante. Respecto a la autoficción, comparto en esencia el desprecio que muestra hacia ella César Aira. Creo que hay que ganársela a pulso y que solo se justifica en casos muy concretos y muy bien dosificada. Pero el hecho de introducirme en el libro como narrador, aun convencido de que mi personaje en sí no tiene mayor interés, genera esa partícula de contraplano que contribuye a la fabricación de ese triángulo; genera un fuera de campo, por así decirlo.

En esta dirección, amén de los libros de Janet Malcolm, me gusta mucho El loro de Flaubert, de Julian Barnes. ¡Es un libro de tal levedad…! Pienso que la cultura literaria española infravalora la levedad: se prefiere siempre lo solemne y lo sentencioso, cuando yo considero que el ejercicio de la levedad requiere un esfuerzo mucho mayor. Carecemos de esa tradición, y por supuesto no digo con ello que yo haya venido a traerla, pero sí que me siento más ligado a ella que a las líneas predominantes en la literatura española. Me identifico mucho con esa tradición que valora el understatement, lo subtextual; con una forma de contar menos autoritaria.

—En estos dos libros, de hecho —y aprovechando tu presencia como narrador—, te frenas y colocas tus límites a la hora de inventar. Al término de alguna anécdota o peripecia, apuntas: “esto quizá sea demasiado novelesco”, o “a lo mejor me estoy pasando con la novelería”. De este modo, planteas la tensión entre una necesidad de armar el suspense que mantenga la unidad del relato y tu intención de deshacerte de esa solemnidad que mencionas, de ese exceso de grandilocuencia que en España puede asociarse a lo novelístico.

—A ver: a mí me gusta que la gente haga las cosas en serio. Yo escribo muy en serio. Cuando hablo de levedad no quiero decir frivolidad. Lo que sí tengo claro es que las cosas se pueden hacer con seriedad y evitando lo pomposo. Digamos que estas acotaciones que mencionas son una suerte de luces de posición que avisan —al lector y a mí mismo— de que esto no es más que una versión de los hechos, de que estamos jugando a un juego; el lector cuando lee y el escritor cuando escribe. Un juego que tiene sus reglas y que merece ser respetado. Hay que tener en cuenta que la confianza que el lector entrega tiene una gran dimensión: básicamente estamos regalando horas de nuestro tiempo, que es lo más valioso de lo que disponemos. Esa confianza, en mi opinión, se rompe cuando el escritor se olvida de mí o, más bien, cuando se olvida de todo menos de sí mismo. Creo que el juego se vuelve más interesante cuando el escritor no pierde en ningún momento la conciencia de estar caminando sobre una cuerda floja; de su obligación de, al mismo tiempo, mantener a los leones a raya y atender a que el público no se aburra.

—Estas dos novelas están concebidas en base a un doble proceso: por un lado, desempeñas un primer trabajo de documentación extensiva, en el que toma cuerpo tu faceta de historiador —¡casi de filólogo!—; por otro, una vez finalizado ese primer proceso, te encuentras con la necesidad de dar forma a lo que quieres contar, de montar aquello que buscas. Es aquí cuando emerge con fuerza tu vocación estilística.

—E.M. Forster apuntaba, sobre la novela: “Di la verdad, pero dila con rodeos. La verdad está en el rodeo”. Considero que las cosas que son susceptibles de ser dichas ya las conocemos todos: todo es sota, caballo, rey. La manera de renovar lo que puede ser dicho es enunciándolo de un modo diferente. Este ejercicio, por supuesto, conlleva el riesgo de caer en el alambicamiento o el alejandrinismo, manierismos que yo trato de evitar contando cosas que considero interesantes. Lo de la originalidad es un mito intangible e incognoscible, no creo que uno deba pretender ser original. Lo que sí pienso es que hay que tratar de ponerse las cosas difíciles, de buscar una manera de contar que te estimule y te resulte novedosa.

—Sobre tu estilo, y volviendo a traer a colación la reflexión que realizaba al principio acerca de la evolución de tu forma de escribir sobre el cuerpo, creo que poco a poco vas encontrando el punto en el complejo ejercicio de equilibrismo que te planteas: que tu sintaxis no aplaste lo narrado sin, al mismo tiempo, dejar de resultar atractiva. Esta forma de colocar la peripecia ligeramente por encima del andamiaje estilístico creo que entra en conflicto con la mirada canónica que posee la literatura española sobre lo que es escribir bien.

—Sí, en conflicto con la famosa prosa sonajero, que decía el fallecido Juan Marsé. Es verdad que es imposible no tener estilo: escribir, más allá de todas estas consideraciones de código y marco de las que hablamos, no deja de ser trabajar con palabras. Y la elección de las palabras es también muy elocuente. Puede ser que pasemos a la mayoría de edad lectora cuando empezamos a enunciar este tipo de cuestiones, a fijarnos en cómo el modo se adecúa a la materia del libro, y también en cómo la materia del libro acaba siendo, en último término, el modo en que se cuenta —ese modo, a fin de cuentas, es el estilo—.

Tengo una amiga que afirma que le encantan las bodas, pero que solo es capaz de recordar con gusto y placer aquellas que se parecen a los novios. Creo que con los libros pasa algo parecido: la impostura puede sortear 20, 30 o 40 páginas, pero frecuentemente en tu recuerdo eres capaz de adivinar cuándo algo está colocado fuera de lugar, cuándo una obra contiene algo que no le pertenece. A mí me gustan los libros en los que el estilo es el libro. Me repito: en España poseemos una tradición en exceso áspera y culterana, empeñada en utilizar las palabras como armas arrojadizas; yo prefiero que las posibilidades del lenguaje se queden también, aunque sea en cierta medida, en potencia. En ocasiones, lo potencial tiene mucha más fuerza que lo explícito.

—En Varados en Río hablas del estilo de una manera que considero muy sutil: perfilas con cuidado el carácter de tres de los cuatro autores que seleccionas —Rosa Chacel, Manuel Puig y Elizabeth Bishop—, mientras, de las 300 páginas del libro, dedicas apenas 20 a hablar de Stefan Zweig. Lo haces, además, rebajando constantemente lo que vendría a ser el aparato mitológico a su alrededor, que parece no interesarte nada.

—Desde luego, no me interesa la mitología recibida. Creo que lo interesante está en construir nuestros propios panteones tutelares. En Varados en Río —y volvemos a la cuestión del marco— sucede que yo no escogí a los autores: escribí sobre los que había. Me propuse, digámoslo así, un ejercicio de estilo para sacarme de dentro la experiencia de haber vivido en Brasil. Pensé que reproducirla a través de cuatro escritores que también la vivieron podría resultar interesante, pero los nombres me vinieron dados, no es que eligiese entre una enorme plétora de autores. Me gustó, además, crear una especie de mitología literaria alrededor de una ciudad como Río, que, por definición, no está vinculada al ejercicio literario.

Con Stefan Zweig sucede que es el escritor literario por antonomasia, particularmente antes de que uno pase a la mayoría de edad lectora. Es uno de esos escritores construidos a sí mismos con tal ambición que, en un primer estadio lector, uno se siente casi dignificado por acceder a su obra. Yo pienso que es un escritor muy menor, muy kitsch, pero hay un tipo de lector con el que no me identifico que piensa que por leer a Zweig ya ha sido edificado, que ya ha abandonado el territorio de la literatura más banal. Yo prefiero a los autores que no traen consigo ese discurso, y tuve la suerte de que los otros tres eran de esa cuerda. Manuel Puig, Elizabeth Bishop y Rosa Chacel eran magníficos escritores que se tomaban con un grano, dos o tres de sal la propia actividad de la escritura o la relación con el lector. Por supuesto, creían en lo que hacían, pero su manera de relacionarse con lo literario era mucho más compleja. Para mí fue una enorme suerte encontrarme con ellos, porque los había leído pero no con la exhaustividad que Varados en Río exigía. Todo lo que fui descubriendo me fascinó: las correspondencias de Bishop, los diarios de Chacel, las novelas menos conocidas de Puig…

Como los encargos autoimpuestos te suelen acabar llevando al lugar exacto al que querías llegar, la escritura de este libro no hizo más que reforzar mi tesis de que no hay espacios más o menos apropiados para la escritura. Me hizo darme cuenta de que una ciudad como Río de Janeiro, conjugada con escritores no canónicos como Manuel Puig, o desdeñados en vida como Rosa Chacel, te pueden permitir el acceso a explosiones de placer lector o descubrimiento literario mayores que las de escritores construidos a sí mismos como instituciones.

—Antes relacionábamos la tradición literaria española con lo sobrecargado, pero pienso que puede ser una cuestión extensible a todo el universo hispanohablante, particularmente a Latinoamérica. La figura de Manuel Puig resulta todavía más fascinante por este motivo, y tú lo reflejas en Varados en Río cuando citas a Vargas Llosa diciendo que los libros de Puig “no distan mucho de los folletines de Corín Tellado”.

—Aquí hay que tener cuidado, porque la reivindicación de la cultura popular en sí también puede convertirse en un academicismo. A mí lo que me gusta de estos escritores, igual que de Luz del Fuego, es la forma en que se posicionaban. Creo que hay dos posturas frente a la creación: la que es academicista y la que no lo es. El escritor institucional se maneja en el campo de lo aceptable, de lo decible, de lo que le va a proporcionar un sustrato seguro. El que no lo es, lo evita. Esos campos, por supuesto, mudan con el tiempo: en tiempos de Manuel Puig la defensa de lo popular podía resultar subversiva; hoy ya no lo es tanto. En el arte contemporáneo se ve claramente: en la primera mitad del siglo XX e incluso hasta los años 70, el arte conceptual constituía una manera de evitar el cliché del artista expresivo; ahora está totalmente inscrito en el academicismo. A mí me gustan los heterodoxos y los descastados, pero estos calificativos no siempre implican grandes fuegos de artificio: muchas veces, los heterodoxos son invisibles, como le pasó a Luz del Fuego.

Siempre me angustia pensar que los mejores escritores son aquellos a los que no estoy leyendo. Pienso en cuáles son los escritores españoles que me gustan y cuáles los conocidos fuera de España y la diferencia es abismal. Solo muy de vez en cuando, y casi milagrosamente, se da la circunstancia de que escritores imponderables pasen a ser de dominio público —un caso paradigmático puede ser el de César Aira—. Todo esto, por supuesto, sin caer en un malditismo que también detesto, dado que la vocación de maldito está llena de pomposidad y soberbia. Escribir es un acto comunicativo y, por definición, aspira a alcanzar al mayor número de personas posible. Partir de la base de no querer ser entendido o conocido me parece de un snobismo insoportable. Una vez más, creo que el equilibrio es complicado: no es fácil no ceder a una serie de determinadas convenciones y al mismo tiempo llevar a cabo eficazmente este acto comunicativo.

—Muchos factores entran en conflicto: industria editorial, creación literaria, exportabilidad, educación…

—Y también las redes sociales. Las maneras de comunicarse están modificándose de forma muy acelerada, y a veces pienso que todos estos pactos a los que nos referíamos antes pueden dejar de ser válidos pronto. La literatura, durante un tiempo, fue el vehículo de transmisión. Ahora ya no lo es: es una actividad marginal dentro de un abanico cada vez más amplio de formas de comunicación. Puede que todo esto de lo que hablamos se convierta pronto en arqueología del conocimiento, que el hecho de sentarse a leer un libro o entrar en una sala de cine a ver una película se convierta en algo así como un amaneramiento comunicativo dada la inmediatez y versatilidad audiovisual y lectora que nos proporcionan los dispositivos móviles en la actualidad.

—Así, la figura del escritor se vuelve mucho más pedestre. No sé si un libro como Varados en Río podría ser escrito dentro de un siglo empleando a autores actuales como referentes.

—Creo que quedan los ritos vaciados de fe, como en los últimos suspiros de las religiones. A ver, tampoco nos engañemos: estos procesos son lentos y la gente, por el momento, sigue buscando el papel. Todavía se venera el artículo libro, el texto en prensa. Sigue quedando un residuo, un plus de capital simbólico y de prestigio añadido. Durará, supongo, el mismo tiempo que dure esta manera tan rara y artificial de comunicarse que hemos heredado, consistente en que un individuo expresa algo y exige a otro una atención sostenida y sin bidireccionalidad durante un determinado periodo de tiempo. Cuando eso deje de ser apetecible o acaso concebible, el prestigio desaparecerá.

—Es cierto que el capital simbólico sigue funcionando y que los mecanismos de poder de la industria literaria siguen vigentes —todo el mundo busca su posición […]—, pero quizá el circuito sí se haya blindado ya un poco. Todo esto se produce en una burbuja que tiene que ver con este círculo blindado del que hablábamos antes. Se construye como un mundo aparte sin relación con la realidad, ya despojado de aquel “yo estoy viviendo en un mundo que no tiene nada que ver con la literatura y escribo a pesar de ello” de Rosa Chacel. Se da más bien lo contrario: escribo porque me retroalimento de mi entorno, de mis amistades literarias, de una forma de vida que no permite esa apertura de plano de la que hablabas.

—Yo tengo figuras tutelares con las que me relaciono de una manera muy similar a la de mis ancianas tías con los santos: son como presencias/ausencias a las que invocas o a las que te refieres en trances difíciles de tu vida y que, para ti, adquieren más realidad que muchas personas reales que tratas a diario. Creo en un más allá como escritor, en esta cuestión de la posteridad. Es una cosa loquísima, pero no creo que lo sea más que la noción religiosa del paraíso: pienso que es un motor inconsciente muy poderoso para la escritura. Evidentemente, mi yo consciente se ríe de la idea de que mis libros puedan ser leídos dentro de 100 años, pero creo que eso no es incompatible con que, de forma inconsciente, se mantenga ahí. Lo que te quiero decir es que lo literario y lo religioso tienen similitudes: ambas son maneras de estar en el mundo y de relacionarse con una realidad en principio indiferente, incomprensible e incognoscible. Proporcionan un marco, y creo que el marco literario se parece más de lo que nos damos cuenta al que nos pueda ofrecer, eventualmente, cualquier otro tipo de fe.

—————————————

Autor: Javier Montes. Título: Luz del Fuego. Editorial: Anagrama. Venta: Todos tus libros, Amazon, Fnac y Casa del Libro.

-

Paseo de gracia, de Loquillo

/abril 16, 2025/Más allá de una autobiografía, Paseo de gracia es un recorrido por la ciudad de Barcelona, por sus calles y su esencia. Y, sobre todo, por todos los caminos y evoluciones que ha vivido la Ciudad Condal y quienes viven en ellas. Y todo a través de la experiencia personal del gran artista Loquillo. En Zenda reproducimos las primeras páginas de Paseo de gracia (Roca), de Loquillo. *** Con el paso de los años vas tomando cariño a la profundidad del aeropuerto, a cada uno de sus reservados, entresijos y decorados. Si tuviera que diluirme en una charla banal diría…

-

5 poemas de W. D. Snodgrass

/abril 16, 2025/*** La aguja del corazón (fragmentos) 2 Finales de Abril y tú tienes tres años; hoy plantamos tu jardín en el patio. Para prevenir que perros realengos por la noche y los túneles de los topos, dañen tus juegos, cuatro delgados palos hacen guardia levantando su delgado hilo. Pero fuiste la primera en demolerlo. Y después de batir bien la tierra trajiste tu regadera para ahogar a la tierra y a nosotros con ella. Pero estas semillas mezcladas están metidas con leve marga en firmes filas. Hija, hicimos lo mejor que pudimos. Alguien tendrá que sacar las malezas y esparcir los jóvenes retoños….

-

Zenda recomienda: Helada en mayo, de Antonia White

/abril 16, 2025/La propia editorial apunta, acerca de la obra: “Tras su publicación en 1933, Helada en mayo causó un auténtico terremoto en la sociedad británica de la época. Cargada de un fuerte contenido autobiográfico, la historia nos lleva a comienzos del siglo XX, cuando Nanda Grey, hija de un católico recién convertido, es enviada al Convento de las Cinco Llagas, a las afueras de Londres, un lugar entre cuyos muros las estudiantes reciben una severa educación católica, en la que la conformidad y la sumisión son ley. En esta gélida atmósfera, Nanda, de naturaleza extrovertida, encontrará en la literatura y en las…

-

Borges por Piglia, de Ricardo Piglia

/abril 16, 2025/La editorial Eterna Cadencia publica un libro que reúne las cuatro clases magistrales que Ricardo Piglia dictó en la TV Pública argentina en 2013. La edición está a cargo de Daniela Portas, colaboradora de Piglia, y el epílogo es de Edgardo Dieleke, crítico cultural y editor. En Zenda reproducimos el arranque de la primera clase de Borges por Piglia (Eterna Cadencia), de Ricardo Piglia. *** Clase 1 ¿Qué es un buen escritor? La invención del procedimiento. Literatura conceptual. Resonan cias de Macedonio Fernández. Realidad y ficción. Condiciones materiales. El arte de la microscopía. La literatura nacional y la literatura menor….

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: