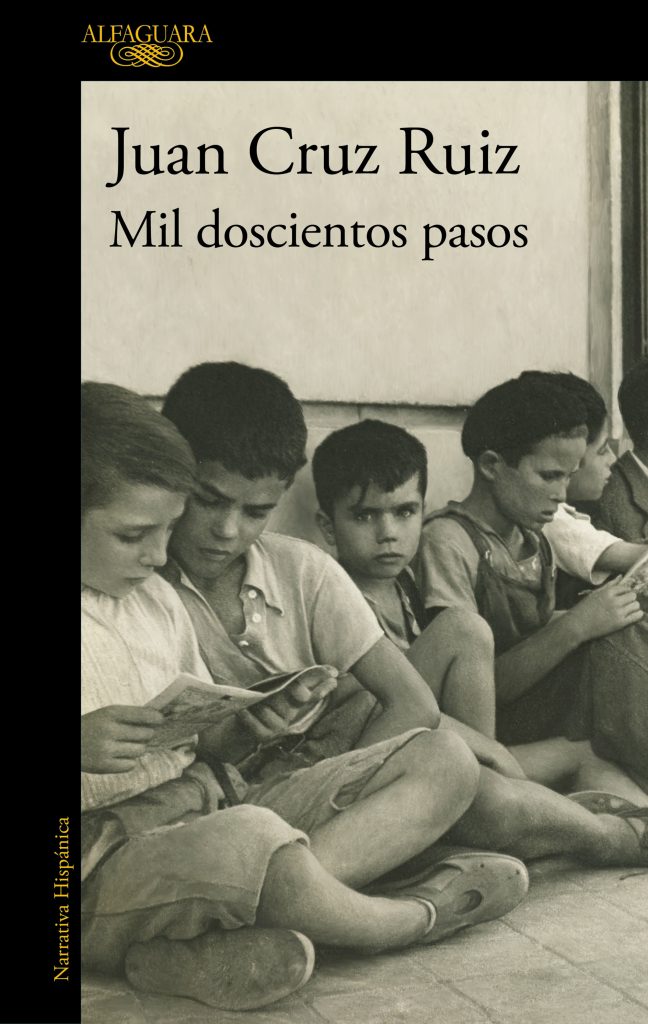

Foto de portada: Lisbeth Salas

Juan Cruz nos sienta en el patio de butacas de Cinema Paradiso en su última novela, Mil doscientos pasos (Alfaguara, 2022). La sesión es doble, triple, infinita. Au revoir les enfants, La guerra de los botones y Marcelino pan y vino están en el programa. Por la pantalla desfilan sus recuerdos y los nuestros. Juan Cruz proyecta desde la cabina la película de la parte más importante de nuestra vida, el tránsito de la infancia a la adolescencia. Pero en su relato hay un concepto que lo eclipsa todo: la maldad, que quema los metros de celuloide hasta devorar toda la sala con sus llamaradas. Porque este libro está ambientado en uno de los episodios más duros y crueles de la historia de nuestro país, la posguerra, la segunda guerra, que convirtió a España en clandestina. El escritor canario cierra un ciclo literario y vital con una novela magnífica, construida con retales de memoria y cristales rotos, fundamental para comprender los barros de los que vienen estos lodos, necesaria para revivir cómo fuimos de jóvenes y entender lo que somos ahora después de tantos años.

*****

—Dice su editorial que esta es su incursión definitiva en la ficción. ¿Por qué ha necesitado tanto tiempo para dar estos mil doscientos pasos?

—Pues yo creo que es el trayecto más largo de mi vida, porque no acabará nunca. Porque, en definitiva, es el camino por mi vida, por lo que ha significado el momento en que me hice adolescente, las vivencias que pude tener, la imaginación que me ha regalado esa época.

—¿Cómo ha sido la experiencia de volver a esos lugares de la memoria? ¿Ha sentido dolor al rememorar su pasado a través de la escritura de esta novela?

—Fue un tiempo muy difícil. Una época muy dura de este país, la posguerra, que fue la guerra por otros medios. Una guerra en la que los niños, los adolescentes, vivimos perplejos cosas que son, o parecen propias, de los adultos: la violencia, la maldad… todo lo que luego supimos que era el mal del mundo: la locura de despreciar a los demás, de tener siempre disponible la mano para pegar, la escuela pública mal dotada, las diferencias sociales… Todo eso se vivió con mucho dolor. Y eso yo lo viví. No es que cuente mi vida exactamente, pero muchas de las cosas que narro tienen que ver con la vida de los adolescentes de la posguerra.

—Usted fue un niño con asma. Que no podía jugar al fútbol. Y que pasaba mucho tiempo en casa. Hay cierta similitud con el personaje de su novela, que también tiene un problema físico, una cojera. ¿Cómo le afectó a su carácter esa circunstancia médica?

—Soy asmático. Por ejemplo, ahora en la primavera estoy muy afectado por el asma. Que no me da, sin embargo, en lugares soleados sin polen; el de Madrid me mata (ríe). Pero yo no soy ese muchacho cojo. Pero sí vi cómo la gente se burlaba de los que tenían ese tipo de defectos físicos. Y yo no puedo olvidar esas burlas porque constituyen también mi perplejidad ante aquello de lo que es capaz el ser humano.

—Hay un pasaje del libro en el que se repite muchas veces la palabra “clandestino”. ¿Cómo fue esa España clandestina?

—La España clandestina era la que no podía expresarse ni dentro de la casa. No podías oír a través de la radio —los que tuvieran radio— noticias verdaderas de lo que ocurría en este país. No podías leer en la prensa —los que leían la prensa— lo que de veras ocurría aquí y lo que pasaba en el mundo. Y no podías manifestarte de ninguna manera en contra de la autoridad. Todo eso convertía a todo el mundo en clandestino. Todo el mundo era clandestino. En esa época, de ahí viene la expresión, éramos clandestinos hasta dentro de la casa.

—Hay otra frase importante en el libro, cuando el falangista le dice al maestro: “Usted estuvo en el lado equivocado de la guerra”. ¿Cuánto daño nos ha hecho esa división en dos naciones, buenos y malos, perdedores y ganadores? ¿Por qué a día de hoy todavía hay gente que sigue invirtiendo en ese discurso de separación?

—Bueno, hubo una pequeña tregua, bastante amenazada, que fue la Transición. Cuando, por decirlo simbólicamente, Santiago Carrillo y Manuel Fraga se reconciliaron. Uno era un hombre de Franco y el otro era el secretario general del Partido Comunista. Que además fueron pilotados durante esa transición por alguien que fue falangista, Adolfo Suárez, que fue secretario general del Movimiento. Esa era la psicología que quería destrozar el golpe de estado militar de 1981. Luego la transición siguió con algunos logros importantes. De una manera u otra, la democracia ha estado amenazada, y ahora lo está porque hay un partido político legalizado, que bajo el pretexto de que existe —que ya no existe— la ETA y de que hay grupos independentistas y republicanos que colaboran con el Gobierno, dice que esta gente está entregada al comunismo. Cuando el comunismo, eso lo primero, es legal. Ser comunista es legal. Y es tan legal como ese otro partido que quiere acabar con la legalidad del Partido Comunista. No hemos salido todavía de la transición a la democracia, seguimos ahí, aunque España sea un país democrático.

—En sus libros la nostalgia se convierte casi en género literario, especialmente en este último.

—Es que hablo del pasado. Entonces, al hablar del pasado y ser este un lugar en el que yo habité es lógico que me vengan a la memoria cosas que son estrictamente nostálgicas. Porque casi todo lo que pasó nos ocurrió cuando éramos adolescentes y estábamos aprendiendo a ser jóvenes. Y era muy difícil: ser jóvenes y aprender.

—En ese paso de la infancia a la adolescencia aparece un concepto que está muy presente en la obra, la maldad.

—Sí. Yo vi de cerca la maldad. Lo cuento en un episodio del libro, en el cual escribo sobre unos chicos homosexuales que fueron perseguidos y tuvieron que irse del barrio. Tiempo después, alguno se suicidó. La maldad actuaba en virtud de lo que antes se calificaba como un defecto, como un mal; el mal de la homosexualidad. Y eso dura hasta hoy. Este es otro de los rasgos que tiene la historia para explicar que no es todavía la historia real de una democracia.

—El libro lo podía haber desarrollado con una mayor participación personal, más directa. ¿Ha sido premeditado el huir de una novela autorreferencial?

—Porque ya he escrito mucha autobiografía (risas). Casi todos mis libros han ocurrido dentro de mi casa. Que esto no es solo simbólico; yo pasé gran parte de mi infancia dentro de casa. Este es el primer libro —una novela— que escribo prácticamente fuera de casa. Es como si yo estuviera viendo lo que pasa más allá. Desde la puerta de esa casa hasta donde yo jugaba con los chicos —que es en cierto modo donde ocurre la novela— yo calculé que había 1.200 pasos. Esta es la razón por la que el libro se titula así, Mil doscientos pasos. Porque desde la casa natal hasta la salida hacia la ciudad yo calculaba que había esa distancia. Simbólicamente ese es el centro de mi vida.

—¿Cómo debemos interpretar Mil doscientos pasos? ¿Es la culminación de su obra literaria, como apunta Julio Llamazares? ¿Un legado literario?

—Yo creo que es el mejor libro que he escrito. Porque era muy consciente del género en el cual lo estaba escribiendo: yo quería escribir una novela. Yo no quería escribir un trozo de memoria. Yo quería escribir una novela que tuviera como eje la maldad en la adolescencia. Me afectará a mí o les afectará a otros. Y eso es lo que es. Y hoy estoy contento de haberlo hecho.

—”Me he pasado la vida olvidándome / El sol que brilló sobre mi infancia me privó de todo resentimiento”. Dos frases de su novela. El anverso y el reverso de una vida. ¿Con cuál de las dos frases se identifica más?

—Bueno, la que he usado más tiempo durante toda mi juventud y mi madurez es la de Albert Camus, es la de “el sol que reinó sobre mi infancia…”. Para mí esa frase explica esa infancia de la que otros chicos y yo podíamos haber salido ladrones, malos, golfos… y sin embargo creo que salimos buenas personas. Yo considero que ese sol me ha ayudado a ser quien soy ahora: una persona que quiere que los otros sean buenos, que vive queriendo ser bueno… Yo quiero ser buena persona. Mi destino en la vida fue marcado por ese tiempo, pero a mí ese destino no me llevó a la maldad, me llevó a generar bondad a mi alrededor, que es lo que yo quiero.

—¿Hay algo más importante que la literatura en su vida?

—Mi hija, mi madre, las personas que me rodean. La dependencia que tengo de ellas me hace ser una persona feliz. También con memorias dolorosas y difíciles, pero según el mandato de Albert Camus, francamente, yo me siento sin rencor. El rencor es una figura, una sombra, que yo trato de evitar. Yo siempre en las aceras voy por el lado del sol.

—El protagonista del libro, después de pasarse la mano por el pelo, se da cuenta de cómo ha pasado el tiempo. Usted, sin embargo, sigue ignorando al reloj. Terminó su etapa en El País —donde estuvo desde su fundación en 1976— y ahora, desde 2022, está en Prensa Ibérica. ¿Cómo ha sido ese cambio?

—Pues ese cambio ha sido porque yo creo que en un momento determinado hay que ir dejando el sitio que tuvo uno. Lo he hecho con la alegría de sentirme querido por mis compañeros del periódico, y también con la sensación de que tenía que “irme yendo”, que significa no irse de golpe. Así que me ofreció el grupo Prensa Ibérica la posibilidad de incorporarme a alguno de sus proyectos y aquí estoy encantado, pero también queriendo muchísimo no solo a El País, sino a la historia que he vivido en El País.

—En Primeras personas usted hizo un repaso del mundo cultural de las últimas décadas del siglo XX. Günter Grass, Patti Smith, José Saramago, Carlos Fuentes, Carmen Balcells, Mario Vargas Llosa, Gabriel García Márquez… Con todos ellos coincidió como periodista y también en su etapa de director en la editorial Alfaguara. ¿Cuál de ellos le dejó una huella más profunda?

—De todos los que he conocido los que más huella han dejado en mí han sido Emilio Lledó y Domingo Pérez Minik. Aparte de mi familia que cité antes. Domingo Pérez Minik fue mi maestro, un hombre muy generoso. Un republicano que fue encarcelado. Él me prestó los primeros libros que yo debía leer, obras siempre importantes tanto de españoles como extranjeros. Fue un hombre de una generosidad enorme. Don Emilio Lledó sigue siendo mi maestro y mi amigo. Él me condujo a generar un modo de ver la vida que tuviera como objetivo no despreciar al otro, aceptar también las opiniones de aquel que piensa lo contrario o hace lo contrario. Emilio Lledó acaba de publicar un libro sobre la amistad y sobre la sociedad actual, desde su experiencia como gran experto en la filosofía griega, que es un resumen de lo que nos enseñó. Y eso que nos enseñó básicamente es la virtud de la tolerancia, también la pasión por creer en la verdad como algo que hay que buscar. Eso me ha servido también para mi ejercicio como periodista.

—A sus autores les ayudó de todas las formas inimaginables: ayudó a Benedetti en el hospital, a John Berger en el dentista, a la mujer de John Berger en la comisaría, a Paul Bowles le consiguió una cirugía…

—Yo tomé el trabajo de editor como el de una persona que tiene que preocuparse por que el otro tenga tiempo y tenga ánimo para escribir su obra. Eso me enseñó el oficio de editor. Y aún hoy sigo siendo esa persona.

—Usted empezó su carrera en el mundo literario, a los 22 años, durmiendo a un futuro premio Nobel, Camilo José Cela…

—Es una anécdota que me gusta mucho contar porque es una anécdota inesperada. Cela estaba levemente enfermo, pero hacía como si estuviera mucho más enfermo. Se encontraba en Tenerife con unos amigos suyos, entre los cuales estaba el que he citado, Domingo Pérez Minik, y entonces el médico le dijo que tenía que tomar reposo. Cela no quería irse a la cama sin que alguien le acompañara, por lo menos hasta que se durmiera. Y ese alguien fui yo (reímos). Y en un momento determinado de su preparación para irse a la cama yo le dije: “Mire, don Camilo, usted se va a acostar y a dormir, y yo me voy”, y él me contestó: “No, tú sigue ahí hablando hasta que yo me duerma”.

—Después de estos mil doscientos, ¿cuáles van a ser los siguientes pasos?

—Pues a lo mejor los hago al revés. Nunca sabe uno qué va a ser. Hay un verso de César Vallejo que dice que un hombre sale a la calle, cae sobre él una piedra, un objeto, y ya no almuerza. Qué sabe uno lo que hay después. Esta mañana estuve viendo papeles que tenía en mi casa y descubrí la cantidad de notas que llevo apuntadas para memorias o libros posibles. Ahí están. Ahora es posible que termine un libro que estoy haciendo sobre mi vida en Alfaguara como director. Y después de eso a lo mejor me lanzo a un proyecto más ambicioso: contar mi vida entera en sesenta y seis páginas.

—¿Solo sesenta y seis?

—Esto es una broma de Jorge Luis Borges. Él hizo un libro con unos extranjeros, unos norteamericanos, y les decía que lo que le gustaría es una autobiografía que tuviera sesenta y seis páginas. Y da la casualidad de que en la edición del libro en español esa declaración aparece precisamente en la página sesenta y seis. Yo, como Borges, querría ahora una biografía que durara sesenta y seis páginas.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: