A Epicteto Díaz,

amigo también con afición zuñiguesca

Comienzo este razonamiento acerca del lugar que ocupa Juan Eduardo Zúñiga en un entramado de relaciones personales, querencias políticas e incertidumbres artísticas copiando un pasaje de la novela En plazo que el olvidado Fernando Ávalos publicó en 1961 en la colección emblemática del realismo social, la Biblioteca Formentor de la editorial Seix Barral. Ángel Hernández, empleado en un taller, lleva varios meses accidentado por culpa del “maestro” de la empresa. Un batallador compañero, el Chato, emprende una colecta para socorrerle. Relata Ávalos:

El Chato le dio la espalda [al maestro] y empezó a recaudar entre los demás compañeros.

—Tú. ¿Cuánto das? —dijo al más cercano.

—Cincuenta pesetas.

—¿Tu nombre?

—Juan Ferres.

El Chato anotó la cantidad y el nombre en el papel y se acercó a otro.

—Tú.

—Cincuenta pesetas.

—Antonio Zúñiga.

—Tú.

—Cincuenta… Juan Hortelano.

— Cincuenta… Jesús Salinas.

— Cincuenta… Armando Pacheco.

— Cincuenta… Feliciano Orquín.

— Cincuenta… Avelino Quevedo.

— Cincuenta… Antonio Groso.

— Cincuenta… Alfonso Bernabéu.

No eran los de la dictadura franquista tiempos para bromas, y les podría haber costado a los donantes al menos una visita de la brigada político-social, porque su identificación resultaba transparente. En la nómina figura la plana mayor de un sector de la narrativa de oposición al franquismo, el vinculado con la revista del SEU Acento Cultural y con los premios Sésamo. Ni siquiera hoy tendría alguien con alguna información literaria dificultades para descifrar los nombres disimulados. Mucho menos ocurriría entonces entre quienes estaban al tanto de estos asuntos: Juan García Hortelano, Armando López Salinas, Jesús López Pacheco (curioso cruce de los apelativos de pila entre los autores de La mina y Central eléctrica), Alfonso Grosso o Nino Quevedo. Otro aludido, el periodista y narrador valenciano Antonio Bernabéu, no desmerecía entonces de los colegas citados en inquietudes, y luego apechugó con el sambenito de haber dinamitado por la vía del descrédito la narrativa comprometida a causa de un artículo de 1969, “De la berza al sándalo”. No fue él quien acuñó la despectiva etiqueta sino el crítico cinematográfico César Santos Fontenla (si este fue su ocurrente padre y no se limitó a airear una malicia de los mentideros culturales). Así lo detalló quien bien lo sabía, el periodista Alberto Míguez, responsable de las páginas culturales del vespertino Madrid, donde cobijó el exitoso comentario (me permito una digresión entre paréntesis: contra lo que suele suponerse, el marbete no comparaba la prosa realista y la berza. Se refería al agrio olor que saturaba la escalera de las casas de los obreros en las novelas real-socialistas, algo que, por otra parte, apenas ocurre). En los mismos afanes de buscar un sitio al sol de las letras andaban otros dos contribuyentes igualmente fáciles de reconocer por los avisados: el escritor Juan Eduardo Zúñiga y la pintora Felicidad Orquín.

Pudo deberse el inculpatorio censo de Ávalos a un imprudente desafío juvenil al Régimen, aunque de escaso valor para la policía franquista, que de sobra sabía quién era quién sin su indiscreta ayuda (López Pacheco ya había sido encarcelado con motivo de las revueltas universitarias de 1956). La temeridad, en todo caso, sería muy menor, porque el año anterior todos los contribuyentes, menos Grosso, y el mismo Ávalos habían firmado a cara descubierta una declaración pública de solidaridad con Juan Goytisolo a propósito de los ataques que él y su hermano Luis habían sufrido en las páginas del diario sindical Pueblo. El episodio de En plazo guarda, pues, su particular objetivo. Adquiere la dimensión de proclama y reto: aquí estamos, formando bloque, los opositores a la dictadura desde las letras y lo manifestamos con claridad. Sépase, además, que encarnamos el futuro, venía a decir. Y es que el episodio termina con un alegato de optimismo político, propio, por otra parte, de la prosa burocrática del Partido:

—Sí. Todos han dado. Así teníamos que estar de unidos para todo.

—Algún día lo estaremos.

—Sí. Puede ser.

—Será.

Entre amigos...

En cualquier caso, tenemos en esa escena imaginaria a Juan Eduardo Zúñiga dentro de un retrato colectivo que refleja una indisoluble malla amistosa, política y literaria. Podía encajar, por otra parte, y aunque retorciendo algo la realidad, en la estampa épico-ideal del escritor-trabajador que agradaba a los mandarines culturales de la disidencia política en el tránsito de los cincuenta a los sesenta. La cubierta de El coral y las aguas le atribuye varias profesiones: repartidor de laboratorios, representante, técnico de radio, fotógrafo industrial y publicitario de una empresa industrial. Cosa semejante ocurría por entonces con varios autores de la nueva oleada realista. La solapa misma de En plazo dice que Fernando Ávalos abandonó los estudios para ponerse a trabajar, y enumera oficios que ha ejercido: “operario” de una fábrica de muñecas, dependiente de comercio, actor y administrativo de una empresa (detalle sin más curioso: el solapista desperdició la oportunidad de señalar el modesto empleo en una zapatería). Dichas informaciones biográficas —paratextos cargados de picardía— se deben al anhelo del editor Barral de lograr la cuadratura del círculo: contar con un novelista-obrero ejemplar. Tal mirlo blanco creyó haberlo conseguido con Juan Marsé, de quien subrayaba ya en 1962, en Esta cara de la luna, y repetía también en 1966, en Últimas tardes con Teresa, la larga trayectoria laboral: “Desde los 13 años y hasta 1961 ha trabajado como operario en un taller de joyería”.

Aunque el propio Zúñiga ha impugnado en alguna ocasión la actividad laboral adjudicada en el libro, en sus memorias, Recuerdos de vida, desgrana una buena ristra de ocupaciones a las que le llevó la precariedad laboral de la época bien parecida a la divulgada: trabajo en una fábrica de discos, asesor del gerente de una empresa, repartidor de un laboratorio fotográfico industrial, ayudante en un taller de reparación de radios o empleado en un negocio dedicado a la microfilmación de documentos. Acaso le habló en confianza de estas ocupaciones a Carlos Barral y el editor aprovechó para llevar el agua a su molino. Porque al difundirla encuadraba al autor en un ámbito creativo de raíz obrerista, a pesar de que ese medio familiar, a diferencia de Ávalos o Marsé, fuera falso, porque no provenía de orígenes humildes sino de clase media ilustrada.

La red amistosa y literaria de contornos políticos en que En plazo sitúa a Zúñiga parece de firmes hilos y bien definida, pero requiere deslindes. Vayamos primero a lo privado, advirtiendo que no siempre resulta posible hacer un tajo completo con lo literario. Juan Eduardo Zúñiga no fue uno más en el “resistencialismo” cultural, dicho con el sustantivo de moda en la época. Desempeñó, como iremos viendo, un papel relevante en la aglutinación de la gente que formó el núcleo madrileño del realismo comprometido, antes de que Carlos Barral y José María Castellet aterrizaran en la capital para completar la escudería barcelonesa de la editorial Seix Barral y robarle fichajes a Rafael Vázquez Zamora, el comisionado de Josep Vergés en Madrid para alimentar las prensas de Destino. Ferres cuenta en las Memorias de un hombre perdido que fue Zúñiga quien llevó al círculo de amigos al Partido Comunista y ha recordado, con ese desenfado simpático tan suyo, que en confianza le llamaban, por su entusiasmo activista, “el rojo de Moscú”.

El grupo amistoso de afiliación izquierdista recaló en la mencionada Acento Cultural, dirigida por el periodista Carlos Vélez, “un poeta falangista, al que en cierto momento yo creí recuperable”, en puntualización de Gabriel Celaya muy reveladora de un contexto. En la publicación del sindicato estudiantil oficial sacaron textos casi todos los donantes de En plazo: Zúñiga, Ferres, López Salinas (estos dos dieron a conocer un libro de viajes testimonial escrito a cuatro manos), López Pacheco, Bernabéu, García Hortelano, Grosso, entre otros nombres significativos, o sea, la vanguardia comprometida de la promoción de los cincuenta (nacido en 1919, Zúñiga les sacaba a sus amigos una decena de años, pero las relaciones personales, las inquietudes literarias y la actitud política aconsejan inscribirlo en la generación del medio siglo). A diferencia de la camarilla ligada con Acento, sus coetáneos neorrealistas Rafael Sánchez Ferlosio, Carmen Martín Gaite o Jesús Fernández Santos, con quienes apenas tenían trato, disfrutaron de casa propia en la nada combativa y en puridad literaria Revista Española.

La política marcaba afinidades electivas artísticas. Lo corroboran otros datos más. Zúñiga acudió a la alternativa española prevista para quienes no pudieran estar en el homenaje antifranquista a Machado organizado en Collioure el 22 de febrero de 1959. Fue en tren a Segovia con un grupo de amigos, cuyos nombres no recuerda. Seguro, pues también se halló en la ciudad castellana, que entre los viajeros iba Antonio Ferres. La concurrencia al acto, tolerado a regañadientes por las autoridades, fue muy nutrida y estuvo marcada por la desafección política, muy plural porque coincidieron desde el militante comunista Gabriel Celaya hasta el incansable disidente, y quizás promotor del encuentro, Dionisio Ridruejo.

Particular interés y significado tiene la desbordante actividad tertuliana de Zúñiga. Madrid fue, en la alta posguerra, un festival de tertulias literarias y plásticas: Café Gijón, Gambrinus, Café Varela, Cuevas de Sésamo, Café Viena, Café Comercial, Café La Elipa, Marlyn, Fuentesila, Granja Castilla, el círculo falangista Tiempo Nuevo, las semanales de la librería Ínsula y la Tertulia Literaria Hispanoamericana… y otras más. Fueron lugares de encuentro y convivencia. Un refugio de tolerancia en una España reprimida, triste y desalentada. Los asiduos iban de una a otra, aunque tuvieran especial querencia por alguna. En realidad no se diferenciaban mucho entre ellas, y todas eran el recogedero de artistas y creadores que, al decir de las crónicas, perdían parte de su vida en aquel ocio de café con leche y deriva con frecuencia etílica. En todas se conspiraba más o menos, o al menos un poco, pero una, a la que enseguida volveré, la del Café Pelayo, era casi un centro de subversión política, tan conocido por el gobierno que entre los fijos se encontraba un policía camuflado que llegó a alcanzar familiaridad con los habituales.

El bucle de relaciones literarias y políticas que informa la vida de Zúñiga en el quicio del medio siglo comienza en una tertulia, la que el filósofo Antonio Rodríguez Huéscar mantenía en un local de la calle Mayor, en el entorno de la Puerta del Sol y la Plaza Mayor, el Café Lisboa, a la que eran asiduos el aún inédito Antonio Buero Vallejo, los narradores José Corrales Egea, Francisco García Pavón y Vicente Soto, el editor Arturo del Hoyo o el promotor de Ínsula, Enrique Canito. A esta gente de la primera promoción de posguerra, elementos de un apenado exilio interior, se sumaron sujetos de la generación siguiente. El discípulo de Ortega le presentó a Zúñiga allí a Antonio Ferres, quien, a su vez, llevó a un compañero de trabajo, Armando López Salinas. Los tres letraheridos trabaron entonces estrecha amistad y forjaron el núcleo inicial de la circunscripción madrileña del realismo histórico. La tertulia tuvo una deriva más restrictiva y doméstica en las reuniones frecuentes del trío de incipientes narradores en casa de Ferres, donde conversaban sobre literatura y política, y sometían a crítica sus balbuceantes originales inéditos.

Quizás llevados por esa especie de segunda naturaleza madrileña dada al café y la charla, hacia algo después de 1950 Ferres y López Pacheco decidieron reunirse los lunes por la noche en La Estación, un cafetín antiguo de la glorieta de Bilbao, en la esquina contraria al conocido Café Comercial. Desde el comienzo acudió Zúñiga y, aparte los fundadores y otros nombres sin interés para nosotros, participaban unos cuantos creadores vinculados con el PCE, los novelistas López Salinas y García Hortelano, el poeta Julián Marcos o el cineasta Julio Diamante.

En fechas próximas, avanzado el año 56 o comienzos de 1957, fue Zúñiga quien promovió otra tertulia, la del pequeño café El Bígaro, cercano a La Estación, en la Glorieta de Iglesia. Eran asiduos los escritores Ferres y López Salinas y el pintor García Ortega, los tres militantes comunistas. Allí apareció un día la entonces aprendiza de pintora y más tarde ocasional prosista Felicidad Orquín. Iba a buscar a Pepe Ortega, figura emblemática del realismo socialista plástico y promotor del combativo movimiento artístico Estampa Popular. La circunstancia propició la relación de Orquín con Zúñiga que desembocaría en perdurable matrimonio. El Bígaro puede considerarse el embrión del realismo social madrileño, tras la anecdótica coincidencia de varios de sus representantes en el Café Lisboa. Además, y esto marca su trascendencia, constituye el germen de la mencionada tertulia del Café Pelayo. Los habituales de El Bígaro se trasladaron al Pelayo cuando empezaron a añadirse nuevos aficionados y el local resultó incómodo. El lugar elegido, mucho más amplio, estaba situado en la calle Menéndez Pelayo, de donde tomaba el nombre, esquina con la calle Alcalá, enfrente del Retiro, a un paso, por cierto, del que ha sido desde hace muchos años el domicilio familiar de Zúñiga, con inmejorables vistas al parque madrileño.

Ahora tenemos a Zúñiga recogiendo los frutos inesperados y sorprendentes del en principio reducido cónclave de El Bígaro. El Café Pelayo pasa a ser una reunión muy concurrida, casi multitudinaria, una cita “semipública”, en apreciación de Carlos Barral en su memorialístico relato Cuando las horas veloces. Su largo momento de esplendor discurrió entre finales de los años cincuenta y los primeros sesenta, o sea, en riguroso paralelismo con la erupción del realismo social en narrativa y los nacientes síntomas de revisión del movimiento.

La tertulia del Pelayo transformó el carácter común de estos habituales encuentros madrileños. Si las reuniones cafeteriles citadas tienen un papel en las letras medioseculares de favorecer una sensibilidad literaria de época conectada con la disidencia, la del Café Pelayo adquirió un sesgo particular por su acentuada politización, y es la que se halla en la mayor cercanía al humus sobre el que se desarrolló la vertiente más comprometida de las letras. “Sería imposible escribir una crónica de la oposición de los intelectuales al franquismo sin hacer referencia” a aquel conciliábulo, sostiene Antonio Ferres en Memorias de un hombre perdido. Y otro promotor de la tertulia, Armando López Salinas, especifica, en unos recuerdos de “Juan García Hortelano y su época”, que era “el lugar público de encuentro de la izquierda cultural comunista madrileña con otros intelectuales de izquierda”. Allí, añade, “se recibía a toda gente de izquierda del ámbito cultural que llegara a Madrid desde otros lugares de España”.

En el Pelayo, a diferencia de otros cónclaves, las discusiones literarias, el comentario amistoso, variado, el cotilleo o la evasión de la áspera realidad era lo de menos. Lo característico estaba en el activismo conspirativo que se cocía. Se transmitían noticias ocultas por la prensa, se difundían consignas políticas, se apoyaban las valientes pero modestas formas de agitación política, recuerda el mismo López Salinas. Fue uno de los focos de la “insurrección firmada frente al franquismo”, dice con humor. El Café Pelayo se convirtió en inexcusable lugar de cita literario-política (o viceversa) madrileña. Una especie de institución con normas reguladoras. Las reuniones tenían lugar una vez a la semana, los martes, excepto los festivos. El éxito hizo que se habilitaran también los lunes para sustituir a los martes inhábiles, y a veces las sesiones se celebraban con mayor e indeterminada frecuencia para atender a motivos candentes.

El núcleo principal de asistentes estaba vinculado con el Partido Comunista. Lo evidencia la mayoría de sus participantes. Primero, los promotores, Zúñiga (y con él su esposa y entonces narradora, Felicidad Orquín), López Salinas y Ferres. El locuaz Ferres era uno de los más animosos concurrentes, y en torno a él giraban las reuniones, según le recordó García Hortelano a la periodista Rosa María Pereda. Con ellos, el referente de la poesía social de la generación anterior, Gabriel Celaya (con su inseparable Amparitxu). Y a su lado la promoción que daba sus primeros pasos en las letras: Antonio Bernabéu, José María de Quinto, Juan García Hortelano (fue ocasión de conocer a la que sería su esposa, la joven militante María Jesús Martín Ampudia), Ángel González, Diego Jesús Jiménez, Jesús López Pacheco, Antonio Martínez-Menchén, Lauro Olmo, Alfonso Sastre (en compañía de la activista Eva Forest), Marcial Suárez… cabecera, con las matizaciones que sean del caso, del realismo socialista. En la tertulia se codeaba Ávalos con las personas reales a las que dio estatus literario en su novela. Y echaba unas horas en 1960 otra encarnación del obrero-escritor, Antonio Parra, mientras escribía su historia del mundo de la minería que la censura le obligó a publicar en París. También acudían sin asiduidad otros militantes con carné y compañeros de viaje o, como los menospreciaba la dictadura, tontos útiles: José Manuel Caballero Bonald desde su regreso de Colombia en 1962 (y con él su cómplice esposa, Pepa Ramis), Alfonso Grosso, el matrimonio Esther Benítez e Isaac Montero (ella traductora, militante “pecera”, él compañero de viaje), Julián Marcos, Mauro Muñiz, Daniel Sueiro, Ramón Nieto o el algo más joven Félix Grande.

Igualmente afluían autores de convicciones antifranquistas, aunque no adictos e incluso refractarios al realismo social: los poetas del cincuenta Claudio Rodríguez, Gabino Alejandro Carriedo y Ángel Crespo; de la promoción anterior, el dramaturgo Antonio Buero Vallejo y el novelista Ángel María de Lera. Hay que añadir gente del mundo de la cultura, el arte o la prensa. Los críticos y periodistas Javier Alfaya, Eduardo García Rico o Ricardo Doménech, militantes del PCE; Carlos Vélez y Rafael Conte, de la falangista Acento Cultural; el republicano crítico de arte José María Moreno Galván. Los pintores Ricardo Zamorano y José Ortega, vinculados con el Partido por antonomasia, y el rebelde Manolo Millares. Gente del cine: los comunistas Julio Diamante y Ricardo Muñoz Suay; el antifranquista Luciano Egido. Asiduo, casi de plantilla, el librero y editor vinculado con el PCE José Esteban; ocasional, el editor antifranquista Carlos Barral.

...en el realismo socialista

He detallado tanto la larga senda de relaciones personales de Juan Eduardo Zúñiga y lo que implica de activismo clandestino porque lo sitúa inequívocamente en el corazón mismo del realismo socialista español. ¿Y en cuanto a su literatura? El asunto no resulta ni muchísimo menos indudable, y dar una respuesta requiere delgadas matizaciones. Los colegas narradores en cuya compañía lo hemos visto se atuvieron con diverso grado de fidelidad a una estética que reclamaba unos cuantos principios: héroe positivo, tipicidad, totalidad, sentido “progresivo” de la historia, testimonio y objetivismo. La obra narrativa de Zúñiga de aquellos años, relatos y dos novelas, no respeta estas categorías ineludibles en la doxa del realismo soviético en su totalidad, y mucho menos en la medida en que lo hicieron buen número de sus afines realistas. Es más, respecto de uno de esos requisitos inexcusables, el protagonista “típico”, lo transgredía de modo absoluto en El coral y las aguas. De ahí que surja la tentación de considerarlo amigo de los realistas sociales y no inscribirle en la narrativa social. El dilema presenta bastante complejidad.

El itinerario narrativo general de Zúñiga no lo incardina en el realismo crítico del medio siglo de la pasada centuria. Nada sabemos de los “cuentos budistas” que su amigo Carlos Edmundo de Ory menciona en su Diario, pero, con ese marbete, serían cualquier cosa menos documentales. La primera novela de nuestro autor, Inútiles totales, de 1951, se inscribe en la narrativa existencialista convencional de la época. Tampoco apuntan al testimonialismo cuentos suyos de por entonces a pesar de que tuvieran acomodo en una tribuna con frecuentes voces críticas, Índice de Artes y Letras, o en otra propicia al documento verista, Acento Cultural. Y su primera novela extensa, El coral y las aguas, se decanta por el simbolismo, lo cual, en una primera impresión, la aleja de la fotocopia de actualidad, del reporterismo crítico común en la narrativa joven de aquellas fechas. Aunque todo ello le separa del realismo histórico, no puede darse como un dictamen inapelable, porque otras referencias, exteriores e internas de los textos, sí que mantienen el vínculo. Atendamos, primero, a tres datos externos: el galardón de Acento Cultural, un concurso de Triunfo y la antología italiana de Arrigo Repetto.

El coral y las aguas obtuvo el premio de novela breve de Acento Cultural en 1959. Recordaré, como síntoma, algo de sobra sabido: que la publicación del SEU había servido un año antes de trampolín al “manifiesto” de Alfonso Sastre “Arte como construcción”. En su subversiva proclama, el dramaturgo asentaba que “lo social es una categoría superior a lo artístico”. Aseguraba que “Preferiríamos vivir en un mundo justamente organizado y en el que no hubiera obras de arte, a vivir en otro injusto y florecido de excelentes obras artísticas”. Y sostenía que “precisamente, la principal misión del arte, en el mundo injusto en que vivimos, consiste en transformarlo”. Aunque la dirección de Acento no compartiera sin reservas tales postulados, según tuvo cuidado en advertir, en esa atmósfera ideológico-estética se inscriben sus premios. El jurado que falló a favor de Zúñiga lo integraron Daniel Sueiro, Luis Goytisolo y López Pacheco, narradores en aquel entonces beligerantes a favor del realismo social, y Dámaso Santos, crítico falangista bastante tolerante que favoreció a la nueva corriente juvenil. Quedó finalista el navarro Pablo Antoñana, postergado narrador de corte crítico, y obtuvieron votos, entre otros autores de diversas tendencias, García Hortelano, adalid de la novela antiburguesa, y Antonio Bernabéu.

Todo apunta en una dirección prioritaria y resulta muy relevante para lo que aquí nos interesa otro premio del mismo concurso, el de cuento. El jurado lo formaron firmes apoyos de la operación realismo en marcha: los escritores Isaac Montero, José María de Quinto y Ferres y los críticos Rafael Vázquez Zamora y Castellet. Fue finalista Alfonso Grosso, y obtuvieron votos, entre otros narradores también de diversas tendencias, Bernabéu (hizo doblete, por tanto), Jorge Ferrer Vidal, Nino Quevedo, Miguel Buñuel o Julián Marcos. El premio lo obtuvo Armando López Salinas con el autobiográfico “Aquel abril”, audaz, durísima, trasparente y emotiva denuncia de la represión franquista que la censura masacró sin dejar una sola línea indemne cuando el autor recogió el relato en el libro prohibido Crónica de un viaje.

Pocas dudas caben de que El coral y las aguas se entendió como representativa, en el grado que fuera, del realismo comprometido. El premio en cuento a López Salinas, y no perdamos de vista el de poesía al capitán republicano y represaliado Julián Andúgar con un poemario de clara denuncia, A bordo de España, más la nómina de jurados y finalistas instan a situar la novela corta de Zúñiga en la órbita de la joven literatura de denuncia.

En 1962 el semanario Triunfo abrió un gran concurso de cuentos. La convocatoria de esta revista gráfica popular dedicada al reporterismo social y cinematográfico camuflaba una intencionalidad política y, bajo el celoso escrutinio de dos colaboradores militantes del PCE, Ricardo Doménech y Eduardo García Rico, seleccionó semanalmente relatos en su mayor parte “sociales”. Hubo protestas de los lectores por el predominio de textos “tan repelentes y sombríos”, “con sello tremendista y desesperanzado”, por la falta en ellos de “poesía”. La revista adujo imparcialidad y explicó que se debía a que el realismo prevalecía de modo “abrumador”·entre los concursantes. Como fuera, y sin olvidar un claro sesgo manipulador en la selección, la mayoría de los textos seleccionados pertenecen a lo que Doménech señaló como rasgo principal del momento: “la problemática social es una de las características más definitorias de la nueva narrativa española”. Aunque hubiera excepciones, entre ellas el cuento de Felicidad Orquín, “Como un rumor”, alejado de esa preocupación extendida.

En el rosario de finalistas semanales figura un censo bastante completo de la narrativa militante. Con ellos se podría fijar la nómina de los narradores sociales. Abrió fuego Daniel Sueiro. Le siguieron, entre otros que no menciono y en el orden en que fueron siendo elegidos: Ramón Nieto, José Antonio Parra, José María de Quinto, Nino Quevedo, Ferres, Bernabéu, López Pacheco, Isaac Montero, López Salinas, Grosso, Carlos Muñiz, Juan Mollá, Luis Martín-Santos, Ferrer Vidal, Marsé, Carlos Álvarez o Francisco Candel. Y también nuestro autor, lo cual de nuevo lo coloca en la órbita del realismo social.

El mismo efecto tiene la acogida por Valentino Bompiani de la antología Narratori spagnoli. La nueva ola preparada por Arrigo Repetto. Era el activista libertario Repetto un personaje novelesco, de firmes convicciones ácratas (aunque terminó como militante socialista). Estuvo tan involucrado en la acción antifranquista que le proporcionó documentación falsa y protegió al guerrillero José Luis Facerías a raíz del atentado que este célebre maquis perpetró contra el consulado español en Génova en protesta por el ensañamiento de la dictadura con el anarquismo. La antología, publicada por uno de los editores confabulados contra el Régimen en los encuentros literarios de Formentor, acogía una pequeña y flexible representación de la joven narrativa realista: Fernández Santos, Martín Gaite, Juan y Luis Goytisolo, López Pacheco, García Hortelano, Ferres, López Salinas y Zúñiga.

Que al aventurero Repetto le moviera su hispanofilia no debe cuestionarse porque tiene un buen currículo como traductor de nuestra lengua: edición bilingüe de Pongo la mano sobre España, de López Pacheco (curiosamente no incluyó en la compilación a un autor tan representativo de sus intereses), Los muertos no se tocan, nene de Rafael Azcona o Tutta la poesia di Leon Felipe, precedida de un informado prólogo. Un objetivo distinto le guiaba, sin embargo, al preparar la antología de narradores. Perseguía mostrar la regeneración de nuestras letras tras el tajo cultural de la guerra civil bajo el estro de una nueva promoción: “Oggi in Spagna sono i giovani scrittori della nueva ola gli autentici iniziatori del rinnovamento di tuta loro cultura”. En apoyo de su trabajo puso un ensayo de Castellet, “Il giovane romanzo spanolo”, en el que, subraya Repetto, se exponen el origen y las primeras etapas “del «realismo storico» spagnolo”. La antología situaba a Zúñiga en la órbita de la literatura del “realismo histórico”, eufemismo con el que Castellet prefería denominar al realismo socialista. Por si fuera poco, declara sin disimulo, además, que busca dar a conocer y facilitar la lectura de escritores que carecen de libertad para expresarse en su país. Enseguida anotaré cómo el cuento de Zúñiga, “Infortunio sul lavoro”, encaja a la perfección en la corriente socialista.

Dejemos los datos ambientales y pasemos a las referencias internas proporcionadas por varios textos zuñiguescos de estas fechas. En alguna medida confirman lo dicho, pero también lo desmienten. Se comprueba en la escala de menor a mayor compromiso que suponen las tres piezas cuyo contexto ya he considerado y a las que echo un vistazo a continuación, el relato aparecido en Triunfo, la novela El coral y las aguas y el cuento difundido por Arrigo Repetto. Estos textos, desde luego, evidencian acusadas indecisiones autoriales de fondo.

El cuento seleccionado por Triunfo en su número 63 del 17 de agosto de 1963, “Un ruido extraño”, presenta una anécdota sucinta. Un soldado republicano camino de la Comandancia se siente impulsado a entrar en un palacete en ruinas del madrileño barrio de Argüelles. Sospecha que alguien anda escondido en el caserón abandonado. Tropieza con espantadizos gatos y agresivas ratas. Siente aprensiones y vislumbra imágenes difusas: confunde su imagen en un espejo con la de otra persona y ve a una mujer vestida de verde que también le parece un viejo. En realidad se trata de un joven con barba, seguramente un “emboscao”, y las manos manchadas de sangre. En un giro final de la peripecia, magnífico remate inesperado del relato, el narrador da paso a su intimidad: “mi pensamiento fue muy lejos, corrió por todo el país que goteaba sangre, pasó por calles y caminos, por huertas, olivares y secanos, y me pareció que en todos los sitios encontraba manos iguales a aquellas desgarradas y sangrientas en el atardecer de la guerra”.

“Un ruido extraño” transita los caminos del goticismo, se apoya en el motivo del laberinto e incide en la imaginería del mal. Su ideación se entronca con un simbolismo personal, de difusas asociaciones subliminares, ajeno a códigos establecidos o claramente descifrables. Las dos ilustraciones del cuento, debidas al levantino Arturo Martínez, refuerzan esa percepción del mundo. Una ofrece la estampa expresionista de unos gatos que evoca un aquelarre y otra anima el texto con las figuras enigmáticas de un hombre y una mujer. Nada de los dibujos del joven pintor de la politizada Estampa Popular apela a un contenido referencial o crítico. “Un ruido extraño” no pertenece estéticamente a la corriente mayoritaria del concurso que lo premió. Zúñiga identificó su verdadero color narrativo al rescatarlo en 1980 en Largo noviembre de Madrid, su primer conjunto de relatos de la guerra, cuyas piezas diluyen el testimonio entre la decantada emoción de las vivencias, lo visionario y lo simbólico.

La novela El coral y las aguas emparenta con “Un ruido extraño” por practicar una poética alusiva. El libro sugiere o evoca la realidad común por medios indirectos que producen una alegoría. Manifiesta una cosa para dar a entender algo diferente, nada críptico pues ambas realidades se identifican con facilidad. El hilo principal cuenta la historia de amor entre una joven que escucha un amenazante oráculo, Parataca, y un también joven pescador, Ictio. Zúñiga emplaza esa ternurista relación en un pueblo griego en la época de Alejandro el Grande y la recrea con tintes legendarios y apelaciones mágicas. Al impreciso tiempo remoto de la acción narrativa se trasponen rasgos de la actualidad: opresión, injusticia, dictadura, inhumanas condiciones socio laborales, fetichismo del dinero, existencia banal, sentimiento de ruina y decadencia…

El autor practica lo que él mismo ha calificado como “realismo metafórico” en una enjundiosa entrevista con su admirador Manuel Longares. La materia inventiva recubre una parábola de la sociedad franquista en la que, por encima de esos signos relevantes, se aplaude el ansia juvenil de libertad y se incita a la rebeldía (“deja de sentirte esclavo y serás libre por tu voluntad”). La poética fábula se convierte en metáfora del presente. Este tratamiento sitúa la obra en el polo opuesto de dos rasgos básicos de la joven literatura crítica, el realismo testimonial y el objetivismo, y obliga a establecer una frontera entre la afinidad amistoso ideológica de Zúñiga con los autores antifranquistas y su práctica literaria.

La percepción de que la novela no pertenecía a la literatura canónica de denuncia debió de contar en el ánimo de Carlos Barral a la hora de decidir en cuál de las colecciones de Seix la incluiría. Lo hizo en Biblioteca Breve, de orientación ecléctica y cosmopolita y con espíritu modernizador de las anquilosadas letras nacionales, y no en Biblioteca Formentor, que reservó en mayor medida para las obras de marca comprometida más reconocible. Por otra parte, merece la pena preguntarse por qué Barral acogió un libro tan excéntrico de las preferencias de su catálogo. No habría, creo, otra razón que el haber sido premiado en el Sésamo, y lo que ello significaba respecto de la orientación del autor y de la intencionalidad de la obra. En un plato de la balanza está la filiación de la novela con la narrativa de denuncia y en el otro el rupturismo con esa práctica artística. Y no puede hacerse una separación tajante entre ambas características. Lo vamos a comprobar.

En cuanto a las anécdotas concretas, reparemos en el misterioso coral que circula entre los insumisos. Se trata de un elemento extraño cuyo alcance no entendía Ricardo Doménech en su salomónica reseña en Triunfo: “¿Qué sentido tiene, por ejemplo, ese coral que se transmiten unos personajes a otros?”. No resulta, no obstante, tan inexplicable porque guarda toda la apariencia de tratarse de la figuración imaginativa de una contraseña política. Lo cual vincula la novela con la literatura de agitprop. (Permítaseme una broma inocente. A los variopintos rebeldes helenos solo les falta cantar a coro La Internacional). Hoy, los Recuerdos de vida nos sacan de dudas acerca de esa intención velada: “En el título puse coral, materia roja y durísima. Una ramita va pasando de mano en mano de los jóvenes, lo cual no es sino la consigna que convoca a la revolución porque en la esencia de su argumento —más o menos explícito— estaba el anuncio revolucionario”. Respecto de los presupuestos teóricos del realismo socialista, El coral y las aguas establece un diálogo con este movimiento como tendencia literaria amplia —no como estética sujeta a normas estrictas— en dos elementos clave, en el prólogo y en el desenlace.

El mínimo prólogo atribuido al autor de la parábola —alter ego del propio Zúñiga— justifica la utilización de una lengua enigmática y el haber cubierto a los personajes con un vestido antiguo porque la necesidad imperiosa que tenía de “hablar y comunicar mi indignación a otros” se había convertido en “un delito castigado”. Entonces, tras haberse dado a la bebida por impotencia, empezó a “murmurar” fantasías que por serlo no se juzgarían peligrosas. Así escribió el libro donde testimonió la amarga realidad que vivía. Estas palabras preliminares son relevantes, más que por desvelar la trasposición imaginativa, al alcance del lector más despistado, porque enfatizan la dimensión crítico-política del texto, concomitante con el realismo social. Además, el final de prólogo declara la comunión entre el autor y los sujetos imaginativamente representados en la novela: “como un documento cifrado había escrito este relato en el que son mencionados hechos y hombres que forman un solo cuerpo conmigo”. Zúñiga se adhiere a la solidaridad del intelectual con los oprimidos, entre quienes se ha incluido, que movía a las letras comprometidas.

El “final” de El coral y las aguas contiene un mensaje esperanzado. Paracata e Ictio sortean la destrucción de la ciudad levítica, corren el uno hacia el otro, se abrazan, salen entrelazados los brazos a un sembrado y escapan. La trama narrativa se cierra con esta frase: “No, ellos no estaban destinados a morir y la destrucción no les alcanzaría; corrían por el campo y ellos mismos eran el huracán. La ciudad en ruinas quedaba a sus espaldas”. Dicho con locución coloquial, un final feliz remata la peripecia. Explicado en términos del realismo soviético, supone fidelidad al axioma que exigía que las novelas mostraran “el sentido progresivo” (no progresista, que sería otra cosa) de la Historia. Es decir, su marcha hacia la sociedad comunista ideal. Los dos jóvenes han soslayado el entorno hostil y ahora se encaminan hacia un futuro pleno. Zúñiga suscribe el contrato social con el pueblo sojuzgado que se le exigía al escritor comprometido.

Un paso adelante en la reafirmación de los vínculos estéticos de los textos de Zúñiga con el realismo social, que ya resultan inequívocos, se produce en el cuento publicado por Arrigo Repetto, “Infortunio sul lavoro”. El relato se ciñe estrictamente a referir lo anunciado por el título, un accidente de trabajo. Los asalariados de un innominado Museo andan trasegando unas pesadas piezas. El Director y el Secretario vigilan con malos modales la operación. Uno de los empleados queda atrapado por una piedra (“«Mi schiaccia!» «Mi ammazza!», sentirono che gridava”), muere por aplastamiento y dos compañeros trasladan el cuerpo afuera, sobre la hierba, “con la mani premute sul ventre, la bocca semiaperta e un colore grigio in faccia”. (Cito por la traducción italiana al no haber localizado el original; quizás Zúñiga nunca lo ha publicado, lo cual sería indicativo de su tasación retrospectiva). El Director y el Secretario observan la situación impasibles.

“Infortunio sul lavoro” es una pieza por completo representativa de la narrativa obrerista. La narración, apretadamente documental, supone el testimonio directo de un trabajo concreto. Muestra el menosprecio por la seguridad del obrero y su dramática consecuencia. Presenta la dicotomía entre obreros y dirigentes con un esquematismo maniqueo: sufridos operarios y despóticos jefes. Señala la impotencia y solidaridad de los obreros. El desenlace tiene el corolario expreso de la inhumana indiferencia con que los patronos (pues tal papel asumen los responsables del museo) contemplan a los trabajadores. Ambos, Director y Secretario, “Poi si osservarono l´un l´altro e rimasero immmobili come due statue”. En expeditiva evaluación, se trata de un nítido cuento de denuncia obrerista, uno de los más representativos, a mi juicio, del realismo crítico dentro del ámbito temático de la actividad laboral.

y en el contexto de una crisis

Las llamativas discrepancias entre los dos cuentos y la novela anotados se enmarcan en la crisis global que fractura a la sociedad literaria española alrededor de 1960. Se barrunta en esas fechas el fracaso del realismo social y mientras no faltan quienes pretenden hacer tabla rasa de lo que se llegó a calificar como “pesadilla”, unos buscan reafirmarlo y otros quieren su reforma. José María Castellet, hamelin de las letras ahora ya encausadas, personifica de manera ejemplar la confusión del momento. En un seminario sobre “Realismo y realidad en la literatura contemporánea” celebrado en Madrid a finales de 1963 seguía defendiendo posturas engagées de las cuales la famosa novelista norteamericana Mary McCarthy, reconvertida del izquierdismo en despectiva anticomunista, se burlaba en chismorreo epistolar con su amiga Hannah Arendt: venía a calificarlo de indocumentado, insolvente y provinciano. Un cuarto de siglo después el crítico catalán reconoció gráficamente la situación: “nosotros estábamos enredados en un mal «rollo», empujados por la necesidad de hacer de la literatura, política”. Por ello, al año siguiente, 1964, padeció la paralizante depresión que le confesaba por carta a Dario Puccini: “se ha tratado de una larga crisis física, moral, intelectual, política, etc., que ha durado prácticamente todo el invierno y toda la primavera y de la que apenas ahora empiezo a salir”. La causa tenía raíces anteriores, se sincera con el hispanista italiano: “todo empezó mucho antes, cuando comprendí la simplicidad y el esquematismo de mis análisis y tesis literarias y, aún mucho antes, cuando empecé a sospechar la ineficacia de una lucha política agotadora, sin una sola satisfacción práctica”. El conjunto de escritores de la promoción de Castellet, la de los niños de la guerra, compartían y sufrían los mismos motivos y les abocaban a una angustiosa disyuntiva.

Así estaba el negocio del realismo cuando el Partido Comunista saca en Bruselas una nueva revista clandestina, Realidad, cuya dirección efectiva asumen Víctor Claudín y Jorge Semprún, miembros de la nomenklatura del exilio. En el número 1, de finales de 1963, Claudín publicó el ensayo “La revolución pictórica de nuestro tiempo”. Con motivo —o pretexto— de una exposición parisina de Kandinsky, el dirigente izquierdista rompía lanzas a favor del arte no figurativo y sostenía que tal clase de pintura “tiene un significado eminentemente progresivo y se inscribe en la línea general del avance social que lleva al comunismo”. La estética vanguardista, añadía, alcanza también una significación “progresiva”, incluso cuando no ponga “en tela de juicio, directamente, los fundamentos de la vieja sociedad”.

La tesis de Claudín denunciaba que se hubiera convertido la pintura abstracta en “proyectiles «contrarrevolucionarios»” y, por el contrario, señalaba nuevos horizontes al realismo: “Debemos luchar por el realismo en el arte, pero comprendiendo que el realismo no es privativo de la figuración, que realista, y del mejor realismo, es una gran parte de la pintura moderna expresionista, cubista, abstracta, etcétera. Y que al mismo tiempo tiene muy poco de realista, y desde luego de pintura, cierta pintura figurativa, aunque esté cargada de buenas intenciones”. El planteamiento revisionista refutaba la plástica soviética académica, y suponía una reconsideración radical de la doctrina zdanovista del reflejo. Comenta Paul Preston en su biografía del “zorro rojo” que el artículo desagradó a Santiago Carrillo. Las suspicacias que despertó en el Secretario General de los comunistas españoles quizás fueron un motivo que aceleró la expulsión poco después del dirigente indisciplinado y de su camarada Semprún.

Claudín advertía de algo inexcusable y urgente, la necesidad de revisar a fondo la doctrina estética soviética, algo en lo que andaban, a su manera más intuitiva que con fundamentación teórica, algunos escritores españoles en aquellos comienzos de los sesenta. El mismo año de El coral y las aguas, 1962 (aunque no estará de más precisar que data de 1959), Luis Martín-Santos dio a conocer Tiempo de silencio y José Manuel Caballero Bonald Dos días de setiembre. La coincidencia de la aparición de las tres obras en la misma fecha invita a relacionarlas y a establecer algunas sintomáticas relaciones entre ellas, aunque en nada se parezcan ni anecdótica ni formalmente.

Martín-Santos hace en Tiempo de silencio un despliegue entusiasta de verbalismo, cultura, alegoría y complejidades varias. Su actitud con el lenguaje resultaba revolucionaria al utilizar un estilo barroco y llenar el libro de sofisticados cultismos y términos científicos en contraste con la sórdida realidad del chabolismo o de la clase media baja madrileños (no le faltaba razón a Juan Benet, aunque lo dijera desde el despecho, para sentenciarla como “una novela con fondo de verbena y vida de pensión, y una puñalada: es costumbrismo puro, a lo Mesonero Romanos”). Dos días de setiembre aportaba un estatus intermedio entre la verificación de un estado colectivo y un ejercicio de creatividad expresiva. El contenido es típicamente social: los ricos bodegueros jerezanos cara a cara con los vendimiadores explotados. En la forma, en cambio, aporta una sensibilidad innovadora en varios aspectos: en la utilización de la simbología atmosférica, en la densidad psicológica, contraria al anti psicologismo radical propiciado por Castellet desde La hora del lector, y en el cuidado puesto en la prosa. El coral y las aguas, en fin, ya hemos visto que se decanta por un ejercicio de invención proscrito por el realismo crítico.

Las tres novelas conservan, por tanto, la sustancia anecdótica predilecta de las narraciones socialrealistas. Las tres se distanciaban, sin embargo, también de los principios formales de la escuela por el rupturismo de Martín-Santos, por el esmero expresivo de Caballero Bonald y por el alegorismo de Zúñiga. Todas ellas se inscriben en la órbita general del realismo social, y en este movimiento literario hay que situar, en aquella etapa de su trayectoria, a sus respectivos autores. Zúñiga, como sus colegas Martín-Santos y Caballero Bonald, echa sus raíces en la literatura de compromiso pero asume la alerta de una insuficiencia literaria y participa en el inaplazable movimiento de renovación formal y de contenidos.

Tiempos después de aquella encrucijada, Zúñiga ha expuesto su desacuerdo con la poética obligada por la lucha antifranquista. No se sentía identificado con esa estética, ha insistido. No es una excepción. Caballero Bonald ha hecho varias veces enmiendas a la totalidad a la literatura de su juventud militante. Otro colega, Juan Marsé, se ha pronunciado en términos categóricos contra las letras imperantes en los años sesenta y arremete crispado contra quien le incluya en el realismo social. Zúñiga solo se distancia con actitudes comedidas. Como si dijera: aquélla no era la literatura que le exigía su gusto, pero tampoco hay que llevar al extremo el desdén por el pasado. Lo cual no es obstáculo para que al rescatar El coral y las aguas un cuarto de siglo después de su primera salida hiciera una clara maniobra de distanciamiento: suprime el declarativo prólogo y hace numerosos cambios que borran viejas huellas. Las andanzas literarias de Zúñiga en el medio siglo lo sitúan históricamente entre los coetáneos cercanos al realismo social. A esta estética pagó a su pesar y forzando sus predilecciones algún oneroso peaje. Pero tanto él como otros colegas de semejantes querencias contribuyeron a marcar nuevos rumbos con una escritura insumisa a la consigna política y de eficacia renovadora.

—————————————

Este artículo de Santos Sanz Villanueva, “Juan Eduardo Zúñiga, entre amigos y en el realismo socialista”, se publicó en Cuadernos Hispanoamericanos, núm. 832, octubre, 2019, pp. 14-32.

-

8 poemas de Kenneth Rexroth

/abril 09, 2025/*** El tiempo es una serie inclusiva, dijo McTaggart I En solo un minuto nos diremos adiós yo me alejaré conduciendo y te veré cruzar el boulevard por el retrovisor tal vez tú distingas la parte de atrás de mi cabeza perdiéndose en el tráfico y después no nos veremos uno al otro nunca más Esto va a pasar ahora, en solo un minuto. II Calle Willow calle de hojas amargas tres generaciones de putas en las ventanas madre hija nieta de quién eres zorra la zorra de nadie yo soy una zorra sola una zorra negra sola una…

-

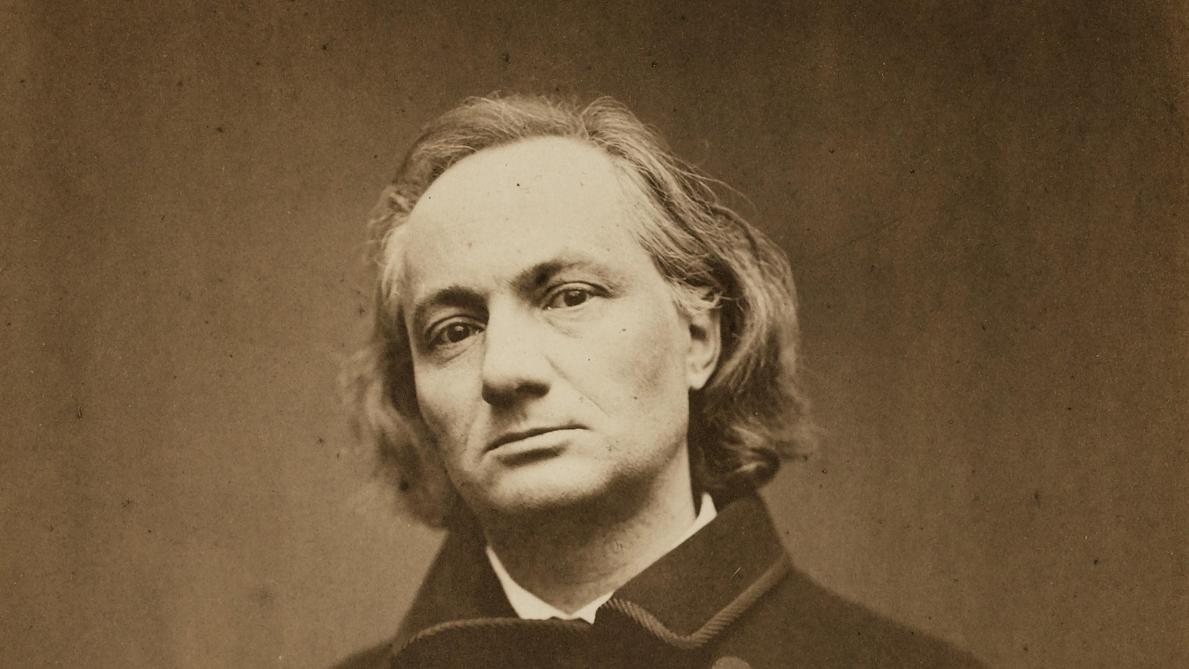

Nace Charles Baudelaire

/abril 09, 2025/Charles Baudelaire es el maldito por antonomasia, un momento estelar de la humanidad en sí mismo. Más, en contra de lo que pueda parecer ante el impactante título de su obra capital —Las flores del mal—, en el que parece resonar la blasfemia contra esa idea —o dios— que asocia la belleza a la bondad y a la pureza de las flores, no escribe para escandalizar a la burguesía como harán los surrealistas y tantos otros. Baudelaire escribe para exorcizar los fantasmas que le agobian, auténticos espectros surgidos por generación espontánea. Al igual que Gérard de Nerval —acaso el otro…

-

Modos de vibrar

/abril 09, 2025/A esta tensión se enfrenta Jon, el protagonista, quien se siente mujer teniendo el cuerpo de un hombre, a la duda entre el ser y el deber ser, entre lo que quiere uno ser y lo que esperan de uno que sea. Agentes endógenos frente a otros exógenos más temibles, como la figura de un padre autoritario. Todo de él lo atormenta. Teme, incluso, que puedan guardar cierto parecido. Por esa razón, no deja de corregir y vigilar cualquier expresión, pensamiento o comentario que pueda recordarlo de alguna manera. De tal modo arranca esta novela de aprendizaje, con una huida…

-

Zenda recomienda: Golpe magistral, de Jessica Anthony

/abril 09, 2025/La propia editorial apunta, acerca de la obra: “3 de noviembre de 1957. Mientras el Sputnik 2 orbita alrededor de la Tierra, Kathleen Beckett se sumerge en la piscina de su complejo de apartamentos en Newark, Delaware. Es domingo y por primera vez ha decidido no acompañar a su familia a la iglesia. Lo que nadie sabe es que se negará a salir del agua en todo el día, tensando al límite las costuras de su pacífica existencia. En la universidad, Kathleen había sido una prometedora estrella del tenis, famosa por saber atraer al oponente para después fulminarlo con una pelota imposible…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: