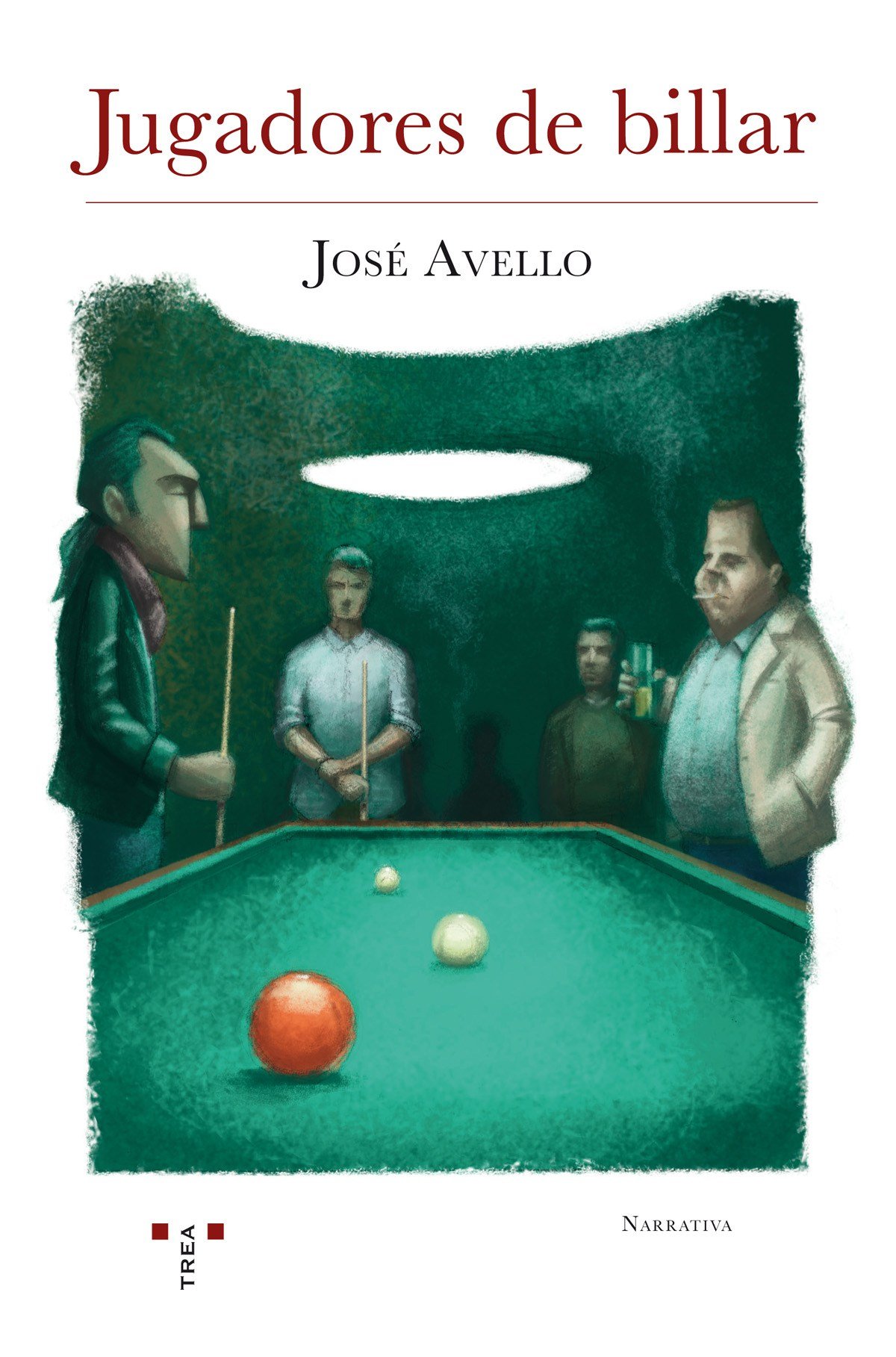

Una novela como Jugadores de billar, de José Avello (Cangas del Narcea, Asturias, 1943-Madrid, 2015), publicada en 2001, contiene todos los elementos para ganarse una segunda vida. Casi veinte años después de su primera edición en la editorial Alfaguara, vuelve a convertirse en una novedad editorial bajo el sello de Trea Ediciones. Jugadores de billar es, en esencia, la historia de cuatro amigos que viven en un Oviedo donde, como en el resto de España, la democracia es aún una fruta fresca. Entre el magisterio de Clarín y la filiación con El Gatopardo de Lampedusa, Jugadores de billar es la crónica del temor al cambio de un viejo régimen, la nostalgia edulcorada y el esfuerzo exitoso para que todo cambie con tal de que todo siga igual. Zenda presenta a sus lectores el primer capítulo.

El mejor amigo de Álvaro Atienza siempre fue Floro Santerbás, pero ninguno de los dos sabía por qué. En realidad nunca se lo preguntaron. Su amistad era una costumbre adquirida en la infancia y la seguían manteniendo por las mismas razones que uno se pone unos zapatos durante mucho tiempo: por comodidad. Naturalmente, tras la comodidad se escondía el apego afectivo y el bienestar emocional propios de la amistad, pero en general uno no se pregunta esas cosas cada vez que se pone los zapatos. Además, los dos jugaban muy bien al billar. Jugaban con viejos amigos del colegio, como Rodrigo de Almar, o de la universidad, como Manolo Arbeyo, y además con otros que se fueron sumando al juego y a la amistad a lo largo de los años, pero la partida estelar del café Mercurio siempre fue entre Álvaro Atienza y Floro Santerbás. A partir de las ocho, se reunía allí mucha gente: Mari la Gorda y otros profesores y profesoras de la facultad de Matemáticas, Carmina la de Arbeyo, Aníbal Rico con alguna de sus novias, Prieto con su taco desarmable y varios habituales más. Yo solía ir todos los días, pero de mí prefiero no hablar. Ya sé que no tengo por qué dar razones ni explicaciones de ningún tipo (porque además nadie me las pide), pero si quiero ser sincero conmigo mismo debo decir que no hablaré de mí porque no me atrevo y porque no sabría hacerlo sin mentir. Aunque, bien mirado, quizás los dos motivos sean el mismo. No estoy seguro. En todo caso, no diré quién soy, sea porque no puedo, porque no quiero o porque no lo sé, da igual.

El juego del billar consiste en darle con un taco a una bola para que ésta toque las otras dos; eso se llama hacer una carambola. Lo digo por si alguien no lo sabe, porque en los bares de moda se juega sobre todo al pool o al snooker, sobre mesas con agujeros, y eso es otra cosa. En el Mercurio se jugaba al billar de carambolas de toda la vida y se jugaba bien, incluso muy bien, y sin embargo esta historia comienza una tarde en que los tres amigos, Álvaro Atienza, Rodrigo de Almar y Floro Santerbás, por distintos motivos, lo estaban haciendo mal.

Rodrigo de Almar enlazaba habitualmente diez o doce carambolas en cada tacada, pero a juicio de Floro le faltaba fantasía para llegar a ser un jugador brillante; aunque su visión de la jugada solía ser acertada, elegía siempre la opción más fácil, asegurando la carambola presente antes que arriesgarse para preparar una serie; resultaba eficiente y seguro, pero poco elegante, al contrario que Floro, capaz de fallos estrepitosos por jugar en función de un proyecto más amplio, como si el mérito estuviese más en el futuro que en la solución de la inmediata tirada. Cada una de sus carambolas constituía una indicación, un signo hacia un camino más fecundo, una puerta que se abría a carambolas sucesivas que ya estaban contenidas en la carambola presente; y en eso, y sólo en eso, consistía para él la belleza del billar. Cuando a veces ese riesgo le llevaba a perder con sus amigos, Floro se escudaba en la gloria de hacerlo por motivos artísticos y no, como bromeaba con Rodrigo, por desarrollar un juego reservón.

El juego menos revelador del carácter, el más neutro y escondido, era el de Álvaro Atienza. A veces se mostraba brillante, pero otras muchas, como hoy, resultaba inescrutable y confuso, sin que nadie fuese capaz de entender la finalidad de sus tiradas absurdas (y fallidas), que parecían responder a la torcida intención de quien pretende el engaño o lo imposible. Si entonces las bolas quedaban en posición difícil para el contrario, Floro le decía: «Me estás jugando a la contra, Alvarito, y eso no es nobleza baturra». Pero en otras ocasiones similares la posición le resultaba ventajosa y Álvaro Atienza, como se suele decir, quedaba «vendido» o «expuesto». De aquellas jugadas estrafalarias y sin sentido apenas se podría adivinar otra cosa que una desmedida ambición (falta de todo realismo) o un oscuro descontento, el rencor impotente de quien no acepta plegar su voluntad a los estrechos límites de la física que presiden el juego del billar. Aquellas jugadas absurdas e impenetrables manifestaban en última instancia una rebelión íntima y resentida contra lo real, la rebelión de quien sabe que va a perder y, no obstante, sigue jugando. Y esta tarde de la que estoy hablando Álvaro fallaba con cienzudamente, presa de una rencorosa fatalidad, como si estuviese reprochándole a la mesa una culpa profunda y general debido a la cual toda satisfacción, por mínima que fuese, resultaba imposible. No se había quitado la pesada chaqueta de cuero para jugar, pese al evidente engorro que suponía para sus brazos, pero, aparte de que en el reservado del Mercurio hacía un frío sepulcral hasta que se llenaba de amigos y de humo, Álvaro Atienza jamás se quitaba la chaqueta y si el calor lo hacía inevitable solía dejarse puesta una bufanda o un pañuelo. Porque, digámoslo ya abiertamente, esas prendas le disimulaban la joroba. Sobre su hombro izquierdo se alzaba una pequeña protuberancia que le amenguaba el cuerpo y le forzaba a llevar la cabeza levemente ladeada. Esa oblicuidad de la mirada le daba un aspecto avieso, o bien distante, como si estuviese midiendo a su interlocutor, evaluándole y, cuando se percibían sus ojos grises con una pequeña e intensa pupila negra en el centro, condenándole. No era un hombre alto, pero su extrema delgadez y la extraordinaria longitud de las piernas en relación con el cuerpo encogido por la deformidad le hacían parecer más imponente de lo que era, aunque quizás esa impresión se debiese más al rostro grande y, sobre todo, al fulgor de su mirada de ave. Algunos le consideraban temible, cruel y malvado, sin otros argumentos que los que se deducían de su joroba, de su mirada y de su laconismo, pero esos prejuicios suelen tener carácter general. Lo extraño era que el propio Atienza parecía participar de esas ideas. Su frente se prolongaba en dos grandes entradas y llevaba el pelo muy largo recogido en una cola de caballo sobre la espalda. Como ya he dicho, nunca se quitaba la chaqueta. Se diría que todos estos detalles indumentarios revelaban una voluntad de ocultamiento, un deseo ferviente de esconder la joroba, quizás de esconderse a sí mismo; sin embargo, hacía ya mucho tiempo que Álvaro Atienza había olvidado (aunque nunca se sabe todo) lo que veinte años antes habría sido su pretensión inicial, cuando apenas se atrevía a mirar de soslayo a sus compañeras de facultad y fingía un desinterés que nunca fue tal, siempre prisionero entre la vergüenza y el orgullo, siempre precavido por miedo al sarcasmo, censurando su propio cuerpo de la exposición a las miradas ajenas. Pero ahora, casi con cuarenta y cuatro años, aquellos hábitos vestimentarios que comenzaron siendo estrategias de simulación y ocultamiento (abrigos grandes, cazadoras grandes, bufandas que daban varias vueltas en torno al cuello) se habían convertido en partes de su cuerpo, e incluso en verano sentía frío sin esas ropas. Sin embargo, en lo relativo a las mujeres, continuaba practicando el silencio y la desatención consciente con una sagacidad que nadie podría imitar: ya no eludía la mirada ni la posición frontal, como todos esos que se ponen de perfil delante de las bellas mientras hablan dando pataditas en el suelo; Álvaro las miraba de frente, pero las veía como si fuesen transparentes, como si sus ojos emitiesen rayos equis y les pudiese decir: «Mira, chica, tienes una manchita violácea en el pulmón derecho, cuídate». Ellas le respetaban a distancia, siendo esto lo mejor que se puede decir (naturalmente, excepto Mari la Gorda, pero ella es otra historia).

Dos años atrás, cuando Rodrigo de Almar regresó a Oviedo de forma definitiva, los tres retomaron la antigua costumbre de jugar juntos al billar varias veces por semana. Con el reencuentro descubrieron que apenas tenían nada que decirse, pero el billar construía un espacio donde el tiempo se podía recuperar sin palabras y la mera presencia en torno a la mesa rehabilitaba algo que parecía perdido y que era por sí mismo gratificante: el hecho de volver a estar juntos como entonces, en el viejo reservado del café Mercurio, decrépito ya en aquellas remotas tardes a la salida del colegio, siempre lluviosas y siempre culpables, cuando se reunían allí con otros adolescentes

despeinados para jugar al billar y al futbolín (caído felizmente en desuso) mientras fumaban a escondidas. Ahora nunca mencionaban los tiempos pasados, pero el hecho de haber convertido en costumbre aquellas partidas, casi sin proponérselo, hablaba de un oscuro deseo de borrar todos aquellos años intermedios en que se veían casi

como al pasar, por casualidad. Al frecuentarse de nuevo, preferían creer que el tiempo no había pasado realmente, sino que se había quemado y se había convertido en un denso humo por el que apenas podía penetrar la memoria, porque la memoria prefería caminar a saltos, dejando en medio largos paréntesis de olvido, lagunas que ninguno de ellos mencionaba y que, en otros tiempos menos convulsos que los nuestros, hubieran conferido por sí solas el sentido a una vida. Sin embargo, así eran las cosas: hablaban de trivialidades, bebían cerveza, fumaban algunos canutos y jugaban al billar mejor que antes.

Hoy Álvaro jugaba mal, con rencor y silencio, como si en vez de jugar estuviese tratando de ocultar algo. Si el tiempo se hubiera detenido en ese instante, nadie habría podido decir que albergaba otro interés que el de las carambolas, pero el tiempo no se detiene nunca (excepto cuando todos sabemos) y la memoria puede regresar ahora sobre la espontánea inocencia de las cosas y descubrir allí retrospectivamente que no había ni inocencia ni espontaneidad. Las noticias de mañana, lo que llegamos a saber más tarde, como se suele decir «a toro pasado», iluminan de tal forma los recuerdos que el acontecer ya conocido se nos aparece como una novedad inesperada: ¡una novedad ocurrida ya hace un año! Es verdad, decimos, estaba más pálido que de costumbre, pidió más cerveza antes de terminar las cañas que teníamos casi llenas, estaba desusadamente inquieto y nervioso: todo se descubre cuando ya ha pasado por primera vez. Álvaro Atienza guardaba silencio con premeditada obstinación porque aquel día le había ocurrido algo que trataba de ocultarse a sí mismo. Las grandes conmociones del espíritu, al igual que las enfermedades incurables, se revelan un día, de repente, en una nimiedad: un perfil entrevisto en un autobús, un verso leído en la infancia que se recuerda súbitamente, una insignificante calentura en un labio, un leve dolor en la espalda. Parecen nada, pero, de pronto, como si fuesen puertas por las que se accede a un mundo de suelos de nube y algodón por el que no podemos caminar, marcan el instante decisivo desde el que ya no podemos regresar, porque la puerta es de una sola dirección y el tiempo comienza a contarse de forma distinta, como un resto, no como lo que habrá, sino como lo que queda e inexorablemente se consume. Había sido aquella misma tarde de marzo cuando se abrió la puerta y Álvaro Atienza traspasó el umbral hacia el país sin suelo, hacia el territorio del tiempo de descuento, el tiempo en el que el partido ya ha terminado y sólo la conmiseración o el despiste del árbitro permiten un hálito de esperanza y, a la vez, de desesperación.

—————————————

Autor: José Avello. Título: Jugadores de billar. Editorial: Trea ediciones. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: