El navío se alejaba, inexorable. Benignas rachas de Céfiro, que traían consigo las fragancias de Hesperia, hinchaban sus velas. Con él le arrancaban el alma.

Necesitó sentarse en unas cajas de pescado vacías. No le importaba mancharse el recamado peplo con el que había acudido a despedirla. Nada la ataba a la vida desde que aquel bajel de infaustas velas le arrebatara a su dulce Atis, luz de sus noches, amapola entre sus trigales. Instintivamente hizo con la diestra una higa: había creído que nada la retenía en este mundo, sin pensar en su amada hija Cleis, tan igual a las doradas margaritas que se desperezan al sol entre las espigas. Mejor no tentar a las Moiras: debían mantenerse viva por el amor a Cleis. Bueno, y a sus discípulas y compañeras de la Casa de las Servidoras de las Musas. El sueño por el que había abandonado la seguridad de su exilio en Siracusa, donde se había casado con el anciano Kerkilos, quien, antes de dejarla viuda y rica, le había regalado ser madre de Cleis.

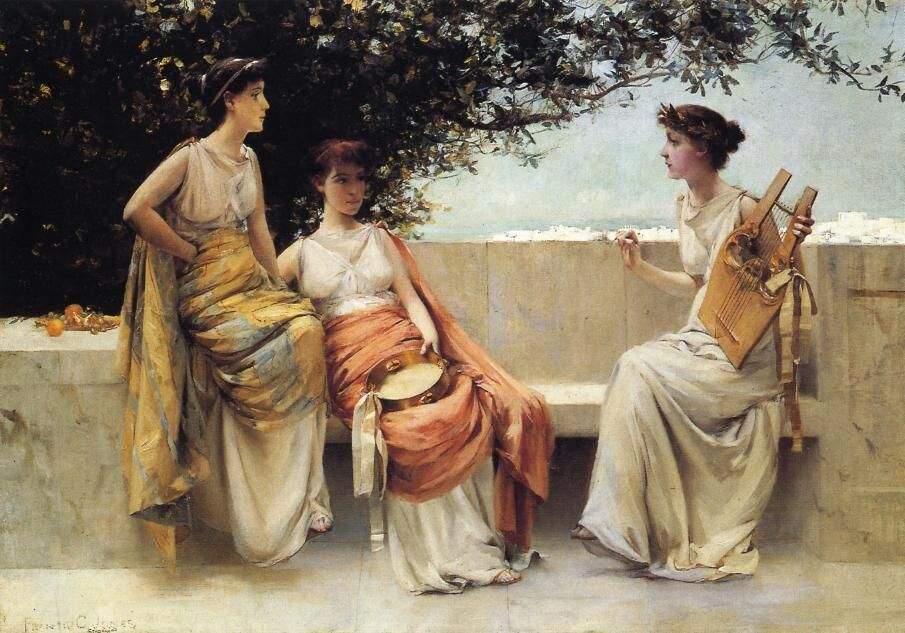

Cuando le llegó al exilio la noticia de que el tirano de su Lesbos, Mirsilo, había decretado una amnistía para quienes conjuraron para asesinarlo seis años atrás, no dudó en volver a Mitilene y fundar con la fortuna que le legó su esposo una escuela en la que formar a las hijas de lo mejor de la sociedad lesbia, enseñándoles, aparte de las gráciles aptitudes femeninas, arte, canto, danza y literatura. Hizo temblar los cimientos de la pacata sociedad isleña, según la cual la mujer apenas debía salir del gineceo, tenía que permanecer iletrada y prepararse para llevar un hogar y atender a su marido y a sus hijos. Su revolucionaria idea de crear una escuela para chicas, donde la poesía, la danza y la música tuvieran altar propio, prendió, y surgieron otros thiasos semejantes: el de Andrómeda y el de Gorgo.

Con el tiempo, a la Casa de las Servidoras de las Musas empezaron a llegar doncellas de islas vecinas o, incluso, del continente. Una de ellas fue Atis. Contaba 11 años. Su padre, un rico armador de Lemnos, la había enviado para que la pulieran, de cara a mejor casarla con una familia aristocrática. Llevaba un sencillo quitón de lana. Una corona de flores ceñía sus sienes, realzando la belleza de sus trigueños cabellos. No necesitaba más para encandilar al sol.

Su donosura en la danza haría empalidecer de envidia a Terpsícore, la musa a la que el baile estaba consagrado. El que pareciera que su alma cobijaba un ruiseñor cuando cantaba… La vida que era capaz de insuflar a los versos que entonaba al son de la lira, que tañía como si la misma Euterpe se hubiera encarnado… Digna Servidora de las Musas. Éstas la besaban con sus dones. Pronto se hizo la favorita no sólo de sus compañeras, sino también de sus profesoras.

Jamás olvidaría la noche en la que su querido Alceo vino a cenar. Era el cuarto año de la estancia de la chica. La que llegó siendo una bella oruga se había convertido en rutilante mariposa. En el simposion, una vez retirados los platos y traída una crátera con el mejor vino de la que llenar la kylix, Atis cantó alguno de los versos del poeta. Alceo se conmovió hasta las lágrimas cuando la koré les dio vida:

Oh Melanipo, bebe conmigo y emborráchate.

¿Qué piensas? ¿Ver de nuevo la clara luz del sol,

atravesado ya el voraginoso

Aqueronte? No aspires a tan altas hazañas.

Pues también el eólida rey Sísifo, el más sabio

de todos, afirmaba haber huido a la muerte.

Y astuto como era, pasó el voraginoso

Aqueronte dos veces, por obra de las Keres.

Mas a llevar gran tormento bajo la negra tierra

lo condenara el Crónida. Anda, olvídate de eso.

No más que ahora jóvenes seremos

para gozar aprisa de cuanto un dios nos traiga.

La anfitriona detectó cómo la joven había inflamado al lírico. Con un nudo de celos hizo señas a los concurrentes para que los dejaran solos. Si el voluble Eros y su madre, la dulciamarga Afrodita, reclamaban su tributo, ella, devota acólita de ambos, debía acatar sus designios, aunque sintiera brotar ánforas de acíbar en su espíritu.

No pudo dormir. Había estado enamorada otras veces de alguna de sus compañeras o discípulas en la Casa. Había honrado con ellas a los dioses de la pasión. Hasta esa noche no se había dado cuenta del Etna que había despertado Atis en sus entrañas. Esa misma mañana se habría reído si alguien le hubiera dicho que babeaba por la joven. Saberla retozando con otro amante había dejado al descubierto su sangrante herida.

Conjuró su insomnio encomendándose a Erato, musa de la lírica coral y amorosa, y vertiendo en palabras sus emociones:

Inmortal Afrodita de adornado trono,

hija de Zeus, tejedora de engaños, te suplico,

no sometas mi alma con dolores y penas,

soberana,

sino ven acá, si quizás, en otro tiempo,

oyendo mi voz a lo lejos escuchaste,

y tras abandonar la morada de tu padre

llegaste luego de uncir

el carro dorado: te condujeron los hermosos

y veloces gorriones por encima de la negra tierra

batiendo sus fuertes alas desde el cielo

por en medio del éter;

y en seguida llegaron; y tú, dichosa,

sonriendo con tu rostro inmortal

me preguntaste por qué sufría de nuevo

y por qué te llamaba otra vez

y qué más quería que le sucediera

a mi alocado corazón: “¿a quién persuado otra vez

de dirigirse de vuelta a tu amor? ¿quién,

Safo, te hace daño?

Porque si de ti huye, pronto te perseguirá,

y si regalos no recibía, en cambio te los dará,

y si no te ama, pronto te amará

aunque ella no lo desee”.

Así pues, ven a mí ahora, y líbrame de mis penosas

preocupaciones, y cúmpleme cuanto

mi corazón desea, ¡cúmplelo!, y tú misma

sé mi aliada en la lucha.

(Traducción de Rónald Forero Álvarez)

A la mañana siguiente, poco después de que calandrias, petirrojos y gorriones compitieran entre sí para saludar a la de Azafranado Velo, estaba ante la puerta de su alumna. Aguzó el oído por si percibía los ronquidos, ahítos de sexo y vino, de Alceo. No escuchaba nada. Se atrevió a entrar. Nadie. Salvo una cama revuelta apestando a efluvios seminales.

La encontró volviendo, sola, de la casa de baños. Le entregó con mano trémula la tablilla donde había escrito sus versos. La joven los leyó en mutismo. Cuando alzó la vista, su mentora halló en sus ojos fuego venciendo al agua: esas pupilas en las que moraba una nereida, más límpidas que cualquier fondo marino que hubiera visto en sus viajes, estaban bañadas de lágrimas, mas, al mismo tiempo, de ellas manaba lava. Nunca jamás la habían mirado con tanto deseo. Ninguno de los innúmeros amantes, masculinos o femeninos, con los que había adorado a Eros.

Se atrevió a besarla, cauta, exorcizando su negativa. Atis, despojada de cualquier remilgo, le devolvió el beso mientras que con su lengua exploraba los arcanos de su boca.

Safo de Lesbos agradeció a Afrodita y a su hijo por mostrarse con ella más dulces que amargos. Les prometió sacrificar unas palomas en su honor. Puede que Alceo hubiera recogido las primicias de su sexo, pero ella había yacido varias veces con el poeta y conocía sus artes amatorias. Como la mayoría de los hombres, lo fiaba todo a meter su verga cuanto antes en la vagina de su amante, manosearle los pechos de manera torpe y correrse antes de que ella estuviera mínimamente lubricada. La muchacha tenía derecho a saborear todos los placeres con los que Eros bendecía al género humano. Lo haría de manos de su maestra.

Le quitó las fíbulas que sujetaban la tela del sencillo quitón que vestía y lo dejó caer. Tomó distancia, a fin de deleitarse con más perspectiva. Abrió las contraventanas para dejar que los rayos de sol que penetraban desde el jardín moldearan con sus luces y sombras aquel cuerpo que haría verdear de celos a cualquiera de las olímpicas. Atis se dejó besar por los rayos de sol y la mirada húmeda de su instructora. Se quitó la banda que sujetaba sus pechos y se desentumeció felinamente.

A Safo le costaba respirar. La había visto desnuda antes y alabado su belleza, cuando se ejercitaban en la palestra bajo las órdenes de Artemisia, la instructora lacedemonia a quien estaba encomendado el adiestramiento atlético y en danza de las jóvenes. Verla ahora así, exhibiéndose sin pudor, era algo que ni en el más lúbrico de sus sueños habría soñado.

Su mirada esculpió en primer lugar la gracia de aquellos ojos preñados de promesas. Acarició con la mirada esos cabellos recién lavados que olían a aceite de romero y tomillo. Se detuvo en cómo caían en los hombros que se prolongaban, gráciles, en unos brazos, coronados por unas manos que ningún escultor sería capaz de reproducir. Prosiguió por sus rodillas, bajando hasta las uñas de los pies, aún pintadas. Volvió a fijarse en sus pupilas. Bajó hasta sus labios, adivinando la miel que atesoraban. Descendió hasta el cuello y coronó al fin el alcor de sus pechos. Se detuvo en el hoyuelo de su ombligo y arribó al puerto de su pubis, cubierto por un vello que recordaba el color del trigo bendecido por el sol estival. Con sus ojos estaba trazando la ruta que habría de seguir luego con sus labios y lengua primero y después con sus manos.

La koré abrió los brazos para que se acercara. Lo hizo lentamente. Respondió al beso en la boca que aquella le lanzó mientras intentaba desnudarla con torpeza. Contuvo sus ansias juveniles. Pintó con su lengua el contorno de sus ojos

Cual el gorrioncillo que la poeta albergaba, ave a la que adoraba ya que se decía que tiraba del carro de Afrodita, picoteó con labios y lengua el rostro, el cuello y los hombros de su amada, sin perder de vista el faro de sus pupilas, al que acudía a bucear. Se mantenía atenta a su respiración, midiendo según sus jadeos y suspiros la temperatura de su fuego.

Coronó el altozano de sus pechos. Al igual que un gorrión que liba un delicioso higo, usó la punta de la lengua a modo de pico, retozando en los pezones que, a modo de ostiolo cuajado de néctar, se ofrecían a sus labios.

La muchacha intentó desnudar de nuevo a su amante. Ésta, infinitamente más experimentada, retuvo sus ansias. Si antes había sido gorrión, ahora sería abeja: libaría su anatomía. La haría alcanzar varias veces el paroxismo antes de ofrendarle su propio cuerpo.

La visión de su amada retozando con sus caricias le inspiraron estos versos:

Unos dicen que una tropa de jinetes,

otros una de infantería, y otros que una flota de naves

es lo más hermoso sobre la negra tierra,

pero yo digo que es aquello que uno ama.

Era capaz de jurarlo por las aguas de la Estigia: amaba a Atis. Nadie, ni de entre los mortales, criaturas efímeras, ni de entre los moradores del Olimpo, tenía derecho a negarlo.

Descendió hacia su vagina recreándose con cada valle, planicie u hoyuelo que encontraba. Semejante a la rosa que de capullo estalla en una orgía de fragancias y colores al recibir las caricias del agua y el sol, así floreció su vulva con sus mimos. Safo la paladeaba rememorando el sabor de esas almejas enormes que comían crudas en los atardeceres inigualables del Egeo, sin dejar de mordisquear esa almendra, a la que llamaba la yema de Afrodita, que coronaba su sexo y que había triplicado su tamaño.

Sólo cuando hizo escalar varias veces a las más recónditas cumbres del Olimpo a la koré con sus orgasmos, la maestra le ofrendó su cuerpo. Avergonzada al principio porque era consciente de que, en vez de higos, le ofrecía brevas en sus pechos ajados por la edad y la maternidad, pronto abandonó su desasosiego cuando la joven besuqueó cada una de las estrías que el tiempo había dejado en su geografía. ¡Por Afrodita la de melosa sonrisa: esa joven era devota servidora de las divinidades de la pasión, capaz de eclipsar a su mentora tras superar sus enseñanzas!

Noches infinitas, que le parecían también innúmeras en su ingenuidad, sucedieron a esa mañana luminosa, donde erigieron un altar a Eros. Pero los dioses, envidiando la dicha de las amantes, ocultaban sus aciagos designios hasta aquella fatídica mañana.

Mágica había sido la noche anterior, la que aún ignoraban que sería la última de vida que tendrían, pues aunque las Moiras les concedieran mil lunas más de existencia, ambas sabían que jamás volverían a sentirse vivas. Estarían entre las criaturas efímeras, mas serían sombras del Hades.

Esa noche habían recibido en una cena, a la que asistía Alceo y otros notables de Mitilene, a un aedo ambulante que había arribado desde Quíos. El vate les cantó pasajes de unas composiciones que, decía, había compuesto un quiota ciego, Homero, pocas generaciones atrás. Los hexámetros, a simple vista, estaban preñados de violencia y muerte, pero eran un canto a la paz, a la piedad, a la humanidad. Varias de las alumnas de la Casa y algún que otro invitado se desvanecieron al escuchar cómo el anciano Príamo se humillaba ante el asesino de su hijo para suplicar que le devolviera su cadáver. Confortó a su amada en la intimidad cubriendo su cuerpo de arrumacos y bebiendo sus lágrimas.

Pero a la mañana siguiente, a manera de los funestos heraldos, se presentó el padre de la chica acompañado de un petimetre casi imberbe: venía a presentarle a su futuro esposo y a llevársela de vuelta a Lemnos para consumar el matrimonio y la jugosa alianza con un armador rival, lo que ayudaría a los consuegros a controlar el tráfico naval.

Atis se aferró a su cuello, deshecha en lágrimas. En vano: su padre, que empezaba a barruntarse que entre ambas había algo más, ordenó a uno de sus hombres que la cargara en brazos y la condujera a bordo.

Safo aún necesitó varias clepsidras para empezar a asimilar que jamás volvería a ver a la que se había convertido en su ambrosía. Consciente de que su koré, en la pira que la llevaba a la muerte en vida, le había regalado la pasión que la haría inmortal, la forjadora de versos empuñó el cálamo de su alma y comenzó a esbozar un poema en el que esculpiera lo que había sentido esa mañana cuando vio a su rival cortejándola.

Le podrían arrebatar el amor, incluso la vida, pero jamás conseguirían despojarla de la POESÍA.

Me parece igual a los dioses

aquel hombre que se sienta

frente a ti y te escucha de cerca

mientras le hablas con dulzura

y le sonríes llena de encanto. Imagen

que agita mi corazón en el pecho,

pues cuando te miro por un momento

ya no me sale palabra alguna:

la lengua se me quiebra; al instante

un sutil ardor me recorre bajo la piel,

nada veo con los ojos

y me zumban los oídos,

el sudor fluye por mi piel, un temblor

se apodera de mí toda, y más pálida

que la hierba estoy, y yo misma, débil,

casi parezco morir.

-

Los jazmines de Sevilla

/abril 24, 2025/Cierto día, cercana la navidad de 1995, me encontré con el escritor y periodista Antonio Burgos en el restaurante Lucio de Madrid. No nos conocíamos en persona, así que nos saludamos con mucho afecto, y al detenerme frente a él estreché la mano que me ofrecía y le dije: «Envidio tus Habaneras de Sevilla…

-

Las apuestas de riesgo del mundo de la edición independiente

/abril 24, 2025/El equipo de Sexto Piso en Madrid en 2024: Gabo (perro), Santiago Tobón, Noelia Obés, Paulina Franco, Jose Hamad y Cristina Franco. Crédito: Sexto Piso. Claramente, la apuesta ha sido un acierto. Actualmente Sexto Piso mantiene sedes en la Ciudad de México y Madrid, cuenta con 35 empleados fijos y publica 50 títulos al año. Además, opera una empresa de distribución en América Latina. En los últimos veinte años Sexto Piso se ha dado a conocer por importar libros del todo el mundo al mercado de lengua castellana. De hecho, el 80% de sus títulos son traducciones, Tobón dice, muchas…

-

Gótico es miedo y es amor

/abril 24, 2025/De entrada, se nos muestra un plante distópico en el que una estatua arquitectónica, que se asemeja a la Estatua de la Libertad, se halla bajo las aguas. La construcción de la misma, con obreros llenos de sudor y desdichas, y el sentido alegórico de su final bajo las aguas, por culpa de la subida de los océanos, nos presentan las principales intenciones de la autora: hablar de los perdedores y del sufrimiento, de la tiranía de las pirámides sociales, de la lucha, preciosa e imprescindible, y posiblemente inane, por algo que, a falta de un término menos ambiguo y…

-

Vida secreta de un poeta

/abril 24, 2025/Casi dos siglos y medio después de la publicación de esa biografía monumental, que serviría como modelo para tantas otras —con buen motivo es tomada como la primera biografía moderna—, todos hemos leído las suficientes biografías con detalles, también, dolorosamente humanos como para dejar de sorprendernos si hasta el poeta más sensible confiesa que ha vivido. Y, sin embargo, debo reconocer que Luis Antonio de Villena, excelente poeta, excelente narrador y, me parece, excelente biógrafo en la línea de Boswell por añadidura, me ha cogido por sorpresa al mostrar de qué manera su amigo Francisco Brines vivió también. No es,…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: