Cuando oímos el nombre de Sylvia Plath todos pensamos en su obra poética, pero lo cierto es que también fue una excelente escritora de prosa. La demostración la encontramos en la colección de cuentos, ensayos y fragmentos de sus diarios que ahora publica Nórdica y que son una muestra de los temas que preocupaban a la autora: la salud mental, los procesos creativos, la feminidad…

En Zenda reproducimos íntegramente uno de los ensayos, ¡América! ¡América!, presente en La caja de los deseos, de Sylvia Plath (Nórdica).

***

¡América! ¡América!

(Ensayo, 1963)

Fui a colegios públicos; públicos de verdad. Todo el mundo iba: los vivaces, los tímidos, los gorditos, los larguiruchos, el futuro científico electrónico, el futuro poli que una noche mataría a patadas a un diabético, pensando erradamente que estaba borracho, y necesitaba calmarse; los pobres, que huelen a lana agria y a orina de bebé y a guiso políglota; los más ricos, con estolas de piel raídas, anillos con ópalos zodiacales, y papás con coche («¿Tu padre qué hace?». «No trabaja, es conductor de autobús». Risas). Ahí estaba, la Educación, servida gratis a todos nosotros, un encantador trozo de público deprimido estadounidense. Nosotros no estábamos deprimidos, claro. Eso se lo dejábamos a nuestros padres, que a duras penas sacaban adelante a un niño o dos, y, al salir de trabajar y después de sus cenas frugales, se despatarraban sobre las radios sin hablar, para escuchar las noticias de «la patria» y un hombre de negro bigote llamado Hitler.

Cada mañana, con la mano sobre el corazón, jurábamos lealtad a la bandera, una especie de aéreo paño de altar encima de la mesa de la profesora. Y cantábamos canciones llenas de humo de pólvora y patriotismo con melodías imposibles, temblorosas. Una canción alta, hermosa, «Por la majestad de las montañas púrpuras sobre la llanura cubierta de fruto», hacía llorar siempre a la poeta mínima que llevaba dentro. En aquella época, no diferenciaba una llanura cubierta de fruto de una majestad de las montañas, y confundía a Dios con George Washington (cuya mansa cara de abuela también brillaba sobre nosotros desde la pared de la clase, entre pulcras anteojeras de rizos blancos), pero aun así trinaba con mis pequeños compatriotas mocosos: «¡América! ¡América! Dios derramó su gracia sobre ti, y coronó tu bondad con la hermandad de un mar resplandeciente a otro».

El mar sí lo conocíamos. Al final de casi todas las calles, cedía, y golpeaba, y arrojaba, desde su gris informe, platos de porcelana, monos de madera, elegantes conchas y zapatos de muertos. Húmedos vientos salados peinaban sin parar nuestros patios, compuestos góticos de grava, asfalto, granito y tierra desnuda, despellejada, diseñados con maldad para lastimar y raspar la tierna rodilla. Allí cambiábamos naipes (por los dibujos de la parte de atrás) e historias sórdidas, saltábamos a la comba, jugábamos a las canicas, e interpretábamos los dramas de radio y cómic de nuestra época («¿Quién sabe el mal que acecha en el corazón de los hombres? La Sombra… ¡tan, tan, tan!» o «En el cielo, ¡mira! ¡Es un pájaro, es un avión, es Superman!»). Si estábamos destinados a algún fin especial, marcados, sentenciados, limitados, predestinados, no nos dábamos cuenta. Sonreíamos y chapoteábamos de los pupitres a la hondonada del balón prisionero, abierta y esperanzada como el propio mar.

Al fin y al cabo, podíamos ser cualquier cosa. Si trabajábamos. Si estudiábamos. Nuestros acentos, nuestro dinero, nuestros padres no importaban. ¿Acaso los abogados no se alzaban de los riñones de los carboneros; los doctores, de los cubos de los basureros? La educación era la clave, y sabe Dios cómo llegaba a nosotros. Al principio, de manera invisible, me parece; un místico resplandor infrarrojo que emanaba de las tablas de multiplicar manoseadas, de los poemas horrorosos que ensalzaban el buen tiempo azul de octubre, y un mundo de historia que más o menos empezaba y terminaba en el Motín del Té de Boston; Padres Peregrinos e indios eran, como el eohippus, prehistóricos.

Más adelante, se adueñaba de nosotros la obsesión universitaria, un virus sutil, terrorífico. Todo el mundo tenía que ir a una universidad. Una universidad de negocios, una universidad de primer ciclo, una universidad estatal, una universidad de secretariado, una universidad de elite, una universidad de porqueros. Primero el libro, luego el trabajo. Para cuando (el futuro poli y el cerebro electrónico por igual) llegamos con un estallido a nuestro próspero instituto de posguerra, los asesores académicos a tiempo completo nos convocaban a intervalos cada vez menores, para hablar de motivos, esperanzas, asignaturas, trabajos… y universidades. Profesores excelentes caían sobre nosotros como meteoros: profesores de Biología que sostenían en alto cerebros humanos, profesores de Inglés que nos inspiraban una fiereza ideológica respecto de Tolstói y Platón, profesores de Arte que nos guiaban por los suburbios de Boston, y de vuelta a los caballetes, para vomitar aguadas de colegio público con conciencia social y furia. Razonando y adulando, nos sacaban las excentricidades, los peligros de ser demasiado especiales, como padres que enseñan a los niños a dejar de chuparse el dedo.

El asesor académico de las chicas diagnosticó mi problema de inmediato. Sencillamente, era excesiva y peligrosamente lista. Mi retahíla alta, pura de sobresalientes, sin la atemperación extracurricular apropiada, podía arrojarme al vacío. En las universidades estaban de moda los Estudiantes Completos. Para entonces, había estudiado a Maquiavelo en clase de Temas de Actualidad. Seguí su ejemplo.

Bien, dicho asesor académico, sin que yo lo supiera, tenía un gemelo de pelo blanco que no dejaba de encontrarme en el supermercado y en el dentista. Hablé en confianza a dicho gemelo de mi círculo creciente de actividades: masticar gajos de naranja en los descansos de los partidos de baloncesto (había entrado en el equipo femenino), pintar Li’l Abners y Daisy Maes[1] gigantescos para los bailes de clase, preparar maquetas del periódico del instituto a medianoche mientras mi corredactora, disoluta ya, leía en alto los chistes del final de las columnas del New Yorker. La expresión vacua y extrañamente velada del gemelo de mi asesor académico en la calle no me disuadió, ni tampoco la aparente amnesia de su blancamente eficiente doble en la oficina del instituto. Me convertí en una furibunda pragmática adolescente.

«El uso es verdad, la verdad, uso»,[2] podría haber musitado, dejándome los calcetines al nivel de los de mis compañeras. No había uniforme, pero había uniforme: el corte de paje, limpio como una patena, la falda y el jersey, los loafers, imitaciones arañadas de los mocasines indios. En nuestro democrático edificio, llegábamos a abrazar dos antiguas reliquias de esnobismo: dos sororidades, «Subdebutante» y «Azúcar y Especias». Al comienzo de cada curso, las mayores enviaban invitaciones a las nuevas: las guapas, las populares, las de alguna forma competitivas. Una semana de iniciación precedía a nuestra petulante admisión a la querida Regla. Los profesores predicaban contra la Semana de Iniciación, los chicos se reían, pero no podían pararla.

Como a cada iniciada, me asignaron a una Hermana Mayor que empezó a destruir mi ego sistemáticamente. Durante toda una semana no pude llevar maquillaje, no pude lavarme, no pude peinarme, cambiarme de ropa o hablar con chicos. Cuando salía el sol, ya había ido a pie a casa de mi Hermana Mayor, y estaba haciéndole la cama y el desayuno. Luego, la seguía como un perro hasta el instituto, arrastrando sus libros, intolerablemente pesados, al igual que los míos. De camino, podía ordenar que trepase a un árbol y me quedase colgada de una rama hasta caerme, que le hiciese una pregunta grosera a alguien que pasara, o que merodease por las tiendas mendigando uvas podridas y arroz mohoso. Si sonreía —es decir, si dejaba ver un vislumbre de ironía ante mi esclavitud—, tenía que arrodillarme en la acera y borrar la sonrisa de mi cara. En cuanto acababan las clases, la Hermana Mayor mandaba. Cuando caía el sol, apestaba y me dolía todo; mis deberes zumbaban dentro de un cerebro entumecido y embotado. Me estaban amoldando a una Buena Imagen.

Por lo que fuera, aquello —la iniciación a la nada de ser una más— no cuajó. A lo mejor ya era demasiado rara. ¿Qué hacían esos brotes selectos de la feminidad estadounidense en las reuniones de sus sororidades? Comían tarta; comían tarta y chismorreaban sobre las citas del sábado por la noche. El privilegio de poder ser cualquiera estaba enseñando la otra cara: la presión de ser todas; es decir, nadie.

Hace poco, me asomé a la pared de cristal de un colegio estadounidense: pupitres y sillas infantiles de madera limpia, clara, cocinas de juguete y grifos diminutos para beber. Sol por todas partes. El anarquismo, la incomodidad y el coraje que con tanto cariño recordaba habían sido extirpados con amabilidad en un cuarto de siglo. Un grupo había pasado la mañana en un autobús aprendiendo a pagar el billete y a pedir que parase donde debía. La lectura (nosotros leíamos con cuatro años en las tapas de las cajas de jabón) se había convertido en un arte tan traumático y tormentoso que tenías suerte si lo habías dominado a los diez años. Pero los niños sonreían en su circulito. ¿Acaso vislumbré en el botiquín un centelleo de botellas, calmantes y sedantes para el rebelde embrionario, el artista, el raro?

***

[1] Personajes del cómic Li’l Abner, de Al Capp.

[2] Paráfrasis del final del poema de John Keats «A una urna griega».

—————————————

Autora: Sylvia Plath. Titulo: La caja de los deseos. Traducción: Guillermo López Gallego. Editorial: Nórdica Libros. Venta: Todostuslibros.

-

8 poemas de Kenneth Rexroth

/abril 09, 2025/*** El tiempo es una serie inclusiva, dijo McTaggart I En solo un minuto nos diremos adiós yo me alejaré conduciendo y te veré cruzar el boulevard por el retrovisor tal vez tú distingas la parte de atrás de mi cabeza perdiéndose en el tráfico y después no nos veremos uno al otro nunca más Esto va a pasar ahora, en solo un minuto. II Calle Willow calle de hojas amargas tres generaciones de putas en las ventanas madre hija nieta de quién eres zorra la zorra de nadie yo soy una zorra sola una zorra negra sola una…

-

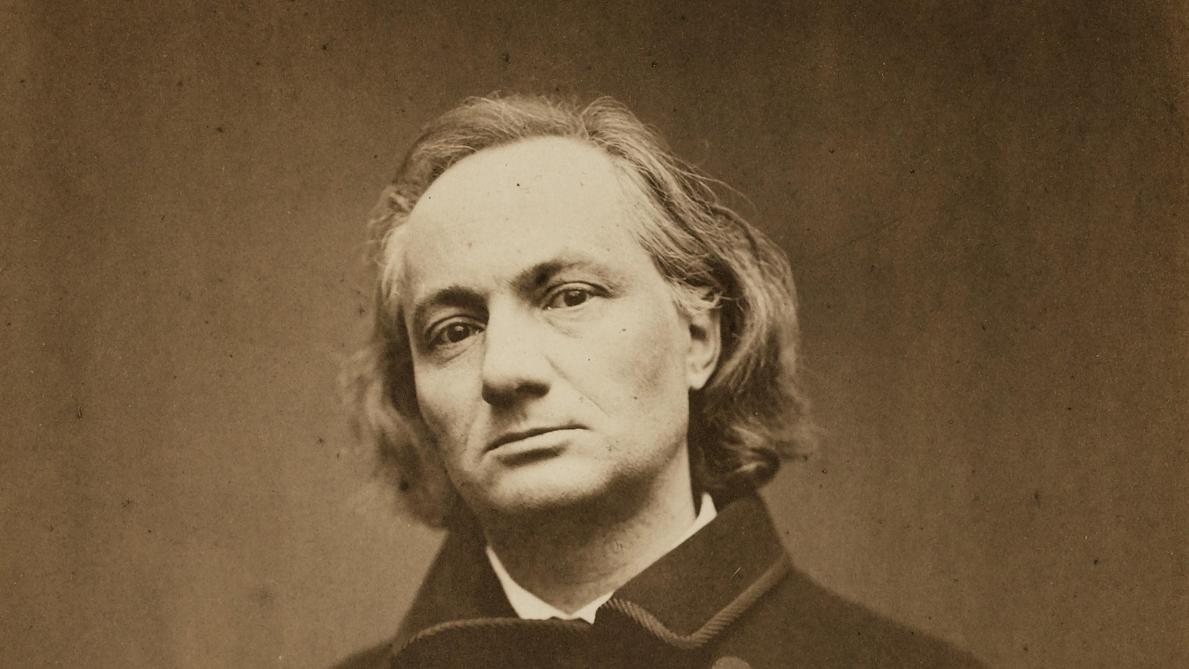

Nace Charles Baudelaire

/abril 09, 2025/Charles Baudelaire es el maldito por antonomasia, un momento estelar de la humanidad en sí mismo. Más, en contra de lo que pueda parecer ante el impactante título de su obra capital —Las flores del mal—, en el que parece resonar la blasfemia contra esa idea —o dios— que asocia la belleza a la bondad y a la pureza de las flores, no escribe para escandalizar a la burguesía como harán los surrealistas y tantos otros. Baudelaire escribe para exorcizar los fantasmas que le agobian, auténticos espectros surgidos por generación espontánea. Al igual que Gérard de Nerval —acaso el otro…

-

Modos de vibrar

/abril 09, 2025/A esta tensión se enfrenta Jon, el protagonista, quien se siente mujer teniendo el cuerpo de un hombre, a la duda entre el ser y el deber ser, entre lo que quiere uno ser y lo que esperan de uno que sea. Agentes endógenos frente a otros exógenos más temibles, como la figura de un padre autoritario. Todo de él lo atormenta. Teme, incluso, que puedan guardar cierto parecido. Por esa razón, no deja de corregir y vigilar cualquier expresión, pensamiento o comentario que pueda recordarlo de alguna manera. De tal modo arranca esta novela de aprendizaje, con una huida…

-

Zenda recomienda: Golpe magistral, de Jessica Anthony

/abril 09, 2025/La propia editorial apunta, acerca de la obra: “3 de noviembre de 1957. Mientras el Sputnik 2 orbita alrededor de la Tierra, Kathleen Beckett se sumerge en la piscina de su complejo de apartamentos en Newark, Delaware. Es domingo y por primera vez ha decidido no acompañar a su familia a la iglesia. Lo que nadie sabe es que se negará a salir del agua en todo el día, tensando al límite las costuras de su pacífica existencia. En la universidad, Kathleen había sido una prometedora estrella del tenis, famosa por saber atraer al oponente para después fulminarlo con una pelota imposible…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: