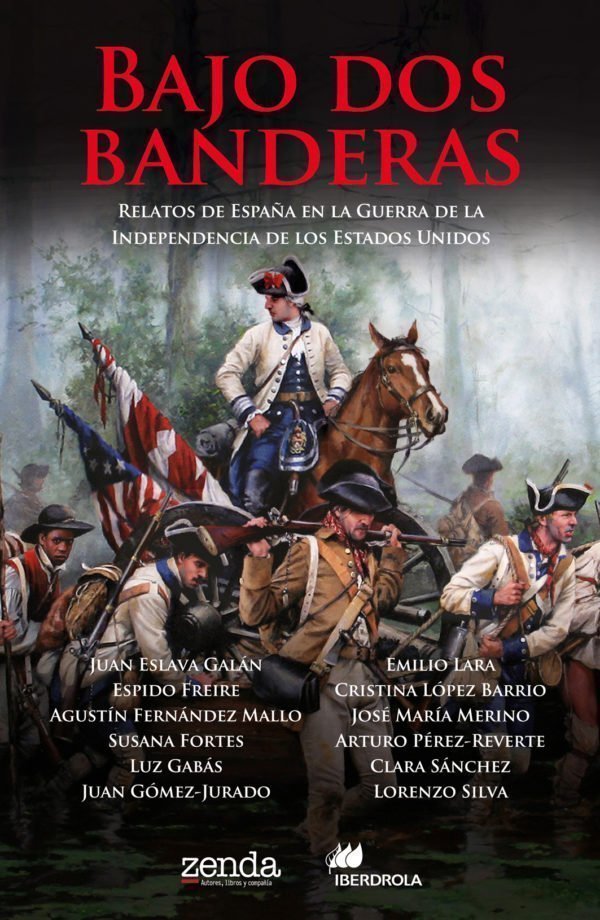

Fragmento de La marcha de Gálvez, de Augusto Ferrer-Dalmau.

La fiebre alta llena la cabeza de Juan de Miralles de imágenes de su reciente pasado en América. Conoceremos a través de ellas los misterios de un hombre que ayudó a variar el curso de la historia con sus intrigas y trabajos.

Este cuento está incluido en el libro Bajo dos banderas —editado por Zenda e Iberdrola—. Doce miradas, doce relatos de España en la Guerra de la Independencia de Estados Unidos, firmados por doce relevantes escritores españoles: Juan Eslava Galán, Espido Freire, Agustín Fernández Mallo, Susana Fortes, Luz Gabás, Juan Gómez-Jurado, Emilio Lara, Cristina López Barrio, José María Merino, Arturo Pérez-Reverte Clara Sánchez y Lorenzo Silva.

Deliraba en un lecho con almohadones de plumón de oca. Había soñado una noche infinita de aguas pantanosas entre las que se debatía con chapoteos inútiles. No sabía dónde se encontraba, ni a dónde quería ir, solo un insoportable deseo de vestir ropas secas lo alentaba a liberarse de aquel destino. Despertó sin conciencia del tiempo, abrumado por una eternidad dolorosa que le quemaba el pecho y le obligaba a toser. Un detalle trivial como el sonido de la lluvia le hizo recordar que era finales de abril de 1780; la mujer con cofia de blondas sentada junto a él, que aún estaba en la mansión Ford, Morristown, Filadelfia, Martha era su nombre, o lady Washington como solían llamarla; el paño frío sujeto en las manos de ella, que se estaba muriendo.

Le sorprendió un pensamiento incómodo, no ya el de su propia desaparición, ese vendría después, sino el de que iba a morirse en un mundo extranjero; él que siempre había sido considerado un hombre cosmopolita, que se había codeado con gentes de numerosas nacionalidades, incluso su propia sangre era una mezcla de dos, la española y la francesa, y un océano separaba la tierra alicantina donde había nacido de aquella que también hizo suya al instalar sus negocios y formar una familia, la bella Habana. Ni la cálida aunque reciente amistad que le unía a sus anfitriones, los Washington, podía evitar que las paredes enteladas de la alcoba le resultaran hostiles, al igual que los sofás de terciopelo verde y las cortinas de seda que amordazaban la luz de la ventana; solo el perfume de su propia fiebre y su cuerpo abandonado a ella le proporcionaban el espejismo de un hogar.

Dirigir una mano hasta el cuello del pijama para cerciorarse de lo que ya sabía, que chorreaba si no las aguas de su sueño sí un sudor de hielo, le costó un movimiento infinito. Parecía que toda su vida había estado preparándose para sentir no más que esa certeza absurda.

Martha Washington depositó el paño frío sobre su frente y se dirigió a una esquina de la alcoba. Abrió un armario de castaño y extrajo de uno de sus estantes una toalla de lino. Los actos más inofensivos han sido no pocas veces generadores de grandes batallas, y más si los guía la caridad, habría pensado si hubiera estado lúcido.

Entre la neblina de la enfermedad siguió los pasos de Martha, su figura robusta desplazándose por la alcoba hasta aquel armario, donde por el ángulo que se formaba entre la puerta y el cuerpo de la dama vislumbró su casaca de paño marino. La prenda le trajo de vuelta de los territorios fronterizos por donde transitaba, recobró de golpe la plenitud de su identidad y con ella el recuerdo de una misión inconclusa: el doble forro de la casaca, el bolsillo secreto que su mujer, sin sospechar su uso, le había cosido en las largas tardes de La Habana. El mensaje urgente que en él esperaba para ser entregado a Bernardo de Gálvez, gobernador de Luisiana.

Martha le secaba el sudor del cuello con el paño y el triángulo del pecho que dejaba ver el pijama, hechos que le sirvieron para confirmar que era Juan de Miralles y Trayllón, comisionado del rey de España en el Congreso Continental de hombres intrépidos que luchaban por liberarse del dominio de los ingleses; la realidad se le hizo más clara que nunca y todo lo que creía ser lo resumió en tres palabras invisibles: comerciante, negrero, espía.

Intentó incorporarse en el lecho, tomar la mano de Martha entre las suyas y rogarle que le ayudara a llegar hasta la casaca. Fue en vano. Ni uno solo de sus miembros obedeció sus órdenes. En esos tiempos de guerra por la libertad habrían sido fusilados. Cerró los ojos un instante, al abrirlos descubrió junto a Martha a un hombrecillo cuyo aspecto le pareció ridículo. Vestía pulcramente un traje de escribano, eso le pareció porque sostenía una carpeta con hojas amarillas, como las que usaban los escribanos que había visto en los puertos para llevar las cuentas de las mercancías que se tragaban los barcos. Una pluma de ave blandía entre los dedos. Ya no es hora, le dijo moviendo un bigote funerario. Juan de Miralles pensó que se trataba de otro médico, que el galeno que cuidaba en la intimidad de los males de los Washington había enviado a algún ayudante para que le aplicara una nueva cataplasma de mostaza, y aquel: ya no es hora solo era una instrucción relacionada con la medicina. Tosió, Martha le retiró el paño de la frente. Un hilo de sangre se asomó a sus labios, le rebasó el inferior y se detuvo antes de descender por el precipicio de la barbilla. La mano de Martha quedó inmóvil, era una sombra que se cernía sobre sus párpados. Sintió que le faltaba el aire y que el tiempo se diluía en su memoria. La casaca, el mensaje en el bolsillo secreto, quiso decirle a ella, pero solo escuchó a aquel hombre que repetía: ya no es hora. ¿No es hora de qué?, le preguntó. Su voz le resonó en la cabeza como el eco de una montaña. Tráigame la casaca que hay en el armario, siga mis instrucciones y le haré rico, insistió. Ya no es hora. Y no lo era. Ante él se abría un universo, una amalgama de imágenes que se apelotonaban una sobre otra en minucioso orden. La primera que vio nítida fueron sus ojos extrañados de estar mirándose a sí mismos. Después un acueducto de altos arcos romanos que reconoció enseguida. El acueducto de San Rafael en su pueblo natal: Petrel. Oyó el sonido del río, las pisadas sobre la hierba, tocó las piedras que soñó y volvió a soñar debía de haber tocado alguna vez una legión romana. Vio las casas-cueva de las afueras, donde jugaba de niño, vio la iglesia del pueblo y, entre el olor a incienso, vio a su madre embutida en el frufrú de las sedas y los encajes franceses, de los brocados y las perlas que muchas otras admiraban; vio las caricias de sus manos, su rostro, que había olvidado, y ahora, a sus sesenta y siete años, olvidaba de nuevo. El padre, en cambio, había estado bien presente en su memoria. Lo recordaba con su uniforme de Capitán de los Reales Ejércitos, había luchado contra los partidarios del archiduque Carlos de Austria en la Guerra de Sucesión Española. Lo recordaba bravo, taciturno en su uniforme blanco de galones dorados. Sin embargo, la imagen que veía de él era la del día que lo llevó al puerto de Alicante cuando apenas era un muchacho que despuntaba en la pubertad. Vio lo mismo que aquella mañana ardiente, los fardos y las cajas de mercancías elevándose al ritmo del chirrido de los cabrestantes y las poleas para depositarlos en los vientres de los navíos mercantes. Lo mareaba el olor de la brea, del alquitrán, del pescado que descargaban fresco, del que se pudría en las esquinas, del sudor de los marinos que escupían espuma de mar. Ese aroma del puerto lo había sentido también a los veintisiete años cuando desembarcó en La Habana. Pero mezclado con el de los tamarindos, el agua de coco y un dulzor a especias. Y ya en esta tierra que lo había acogido, vio la casa señorial de fachadas rosadas, la casa de Juan Eligio de la Puente, hombre clave para el comercio entre Cuba y San Agustín de la Florida, quien poco después le ayudaría a iniciar sus relaciones comerciales con las Trece Colonias, relaciones que tanto habían de servirle para tejer la red de espías que manejaba con habilidad; vio la antesala sumergida en el sopor de la tarde, donde había aguardado a que él llegara, vio el crujido del balance de caoba en el que había descansado la espera, el jardín interior invadido de rosas y, entre todas ellas, la voz cristalina de una joven, Josefa, de cabellos rojizos y ojos pardos, la mujer que acabó llevando al altar en la iglesia del Espíritu Santo y que habría de darle siete hijas y un hijo. Vio su despacho en la casa conyugal, casi siempre vacío, el rostro de su mujer al despedirlo cuando se hacía a la mar. Se vio en su bergantín por el mar Caribe, transportando esclavos negros desde Jamaica para que trabajaran en las plantaciones cubanas de azúcar.

Fatigado del carrusel de imágenes que se sucedían sin descanso, se dio cuenta de que sus recuerdos a veces se adelantaban a ellas, enriqueciéndolas, incluso era capaz de volver a aquellas que más placer le causaban o de anticiparse a las que estaban por llegar. El descubrimiento de que podía manejar el tiempo de su propia muerte lo satisfizo, si el universo con lógica de caracola donde se había sumergido tenía una fisura para escapar de él, debía encontrarla. Se abandonó a la siguiente imagen, se vio en el bergantín Nuestra Señora del Carmen en el año de 1777, a todos cuantos habían querido saberlo les dijo que su destino era Cádiz, su objetivo: el de un honrado comerciante; vio la tormenta que abrumaba el cielo, su oportuno desembarco en Charleston para que no se los tragara el naufragio, la partida del Nuestra señora del Carmen sin él, que viajaría por tierra, de incógnito, burlando a los espías ingleses. Vio el rostro poderoso de sir Edward Rutledge, gobernador de Carolina del Sur, que lo había acogido, vio el aposento recio desde donde escribía las cartas para informar a la Corona española del transcurso de la guerra, de los movimientos y las posiciones de las tropas británicas.

Aceleró el ritmo de sus recuerdos, las imágenes de ellos se entremezclaban con las del orden establecido por aquel universo. Se vio ya en Filadelfia, había sido nombrado observador y representante español en los Estados Unidos, Filadelfia con su aire limpio de nueva nación; vio los candelabros deslumbrantes del banquete que ofreció en honor de los Washington, donde había comenzado su amistad, vio el rostro de Martha, su mano blanca que había quedado suspendida sobre sus ojos como última imagen de la caracola, y por ese vórtice donde confluían el pasado y el presente escapó de la espiral de su vida. Regresó a la mansión Ford, a la habitación extranjera de paredes enteladas donde aquel escribano impío tomaba notas con su pluma de ave de todo cuanto él había visto, sin embargo, la imagen de su misión era ahora más fuerte que ninguna otra. Se incorporó en el lecho, sonrió a la dulce Martha y antes de que el escribano pronunciara de nuevo su unánime sentencia: ya no es hora, lo estampó en el suelo de un puñetazo, corrió hasta el armario de castaño y se apoderó de su casaca. Acarició el paño alicantino con el que estaba confeccionada, al igual que las que visten las tropas del ejército estadounidense, pensaba mientras descendía las escaleras de caracol en un escalofrío. No en vano, en 1778, había desembarcado en Nueva Orleans, procedente de las fábricas de Alcoy, un cargamento de paño azul, paño tinto de lana y estameña blanca para vestir a los soldados que se enfrentaban al enemigo inglés. Y éste no había sido el único. Barriles con medicinas, mosquetes y pólvora habían llegado en ayuda de esos hombres a los que Miralles admiraban tanto que él mismo había enviado cargamentos similares a costa de su propia hacienda. Con estos pensamientos se inflamaba el alma, embarcado en una última misión para hallar su descanso.

Se dirigió al despacho de George Washington, sabía que era la segunda puerta a la izquierda en un extenso pasillo y, efectivamente, allí estaba. Lo vio con el rostro inmerso en un legajo de papeles. La nariz larga, los labios finos, las mejillas sonrosadas por la preocupación de la estrategia militar. Con sus dedos helados rebuscó en el bolsillo oculto y puso el mensaje para Gálvez sobre el legajo. Washington lo miró con extrañeza aunque en numerosas ocasiones él le había hecho llegar, a través de su red de espías, los movimientos militares de los ingleses, su posición exacta, el armamento con el que contaban. Si un solo inglés se movía Miralles lo averiguaba. Sus contactos en las casas de comercio cubanas, españolas y mexicanas se encargaban de ello. Había tejido un tapiz maquiavélico contra los británicos, sus enemigos, los enemigos de su padre. Un estertor en el pecho le anunció que debía darse prisa. Confiaba en el honor de Washington para entregar el mensaje. Le estrechó la mano como despedida, y recordó la primera vez que lo vio junto a Martha en la fiesta que ofreció en su honor en Filadelfia, los candelabros deslumbrantes, comprendió que el universo de la caracola lo acechaba. Sintió el calor del tacto de Washington, el deber está cumplido, el mensaje entregado. Bernardo de Gálvez tendría la información necesaria para tomar otro fuerte, como la tuvo gracias a él para enterarse, antes de que fuera oficial, de que España estaba en guerra contra Gran Bretaña. Otro tacto distinto al de Washington sorprendió a Juan de Miralles. Un tacto perfumado con lavanda. Es la mano de Martha que en un gesto de misericordia le cierra los ojos. Le limpia el hilo de sangre que, tras descender por su barbilla, le ha dejado en el cuello un camino escarlata. Lo último que escucha es de nuevo la lluvia de abril. Lo último que ve, el rostro del escribano que le extiende la carpetilla para que firme con la pluma de ave su propia muerte.

_____________

Título: Bajo dos banderas. Autores: Juan Eslava Galán, Espido Freire, Agustín Fernández Mallo, Susana Fortes, Luz Gabás, Juan Gómez-Jurado, Emilio Lara, Cristina López Barrio, José María Merino, Arturo Pérez-Reverte, Clara Sánchez y Lorenzo Silva. Editado por Zenda con el patrocinio de Iberdrola. Descarga gratuita: Amazon y Kobo.

-

Alejandro Jodorowsky, el navegante del laberinto, el humanoide asociado

/abril 27, 2025/Tiempo después, cuando la fórmula se traspasó a las madrugadas televisivas que las cadenas no abandonaban a las teletiendas, la etiqueta se hizo extensiva tanto a los clásicos más bizarros —el Tod Browning de La parada de los monstruos (1932)—, como a los de la pantalla surrealista —Un perro andaluz (Luis Buñuel, 1929)—; o esas impagables maravillas del cine de los países del Este, según el orden geopolítico de entonces. Entre estas últimas delicias se impone mencionar El sanatorio de la Clepsidra (1973), del polaco Wojciech Has, grande entre los grandes del cine alucinado; y, por supuesto, Alondras en el…

-

Robert Walser, el despilfarro del talento

/abril 27, 2025/El caso de Robert Walser es un antiejemplo literario, un caso extremo de autenticidad y de ocultamiento que contrasta con los egotismos y mitomanías de los escritores que pululan con denuedo por el epidémico mundillo literario. Mientras, habitualmente, los escritores luchan por permanecer; Walser, tal vez reforzado por su enfermedad, se empeña en desaparecer, aislándose en un “manicomio”. Los manicomios, aunque sus muros sean un remedo de los monacales, no dejan de ser los auténticos monasterios del siglo XX, las últimas ensenadas de los náufragos de un siglo tumultuoso. Walser ingresa en el sanatorio bernés de Waldau en 1929, y…

-

¿Volverán?

/abril 27, 2025/Todo eso me lo ha producido la última publicación de la doctora en Filología Inglesa María Dueñas (Puertollano, 1964), titulada Por si un día volvemos, libro que pertenece al género de novela histórica, puesto que recrea el ambiente y los hechos ocurridos en la colonia francesa de Orán desde los años veinte del siglo XX, hasta la proclamación, en los años sesenta, de Argelia como nación independiente, sin el tutelaje de la metrópoli francesa. María Dueñas decide que la narración sea realizada en primera persona por la protagonista, dando comienzo a la novela con un fogonazo que deslumbra al narrar de…

-

Zenda recomienda: El puente donde habitan las mariposas, de Nazareth Castellanos

/abril 27, 2025/La editorial apunta, a propósito del libro: “El cerebro es un órgano plástico, que puede ser esculpido con la intención y la voluntad como herramientas. Conocer su capacidad para aprender y adaptarse al entorno es descubrir aquello que nos construye desde fuera. Pero, paradójicamente, es esa misma plasticidad neuronal la que nos brinda la oportunidad de transformarnos desde dentro. En este libro, Nazareth Castellanos se asoma a la filosofía de Martin Heidegger y propone tres pilares fundamentales en los que se sustenta la experiencia humana: construir, habitar y pensar. El relato comienza exponiendo la huella que los ancestros y las…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: