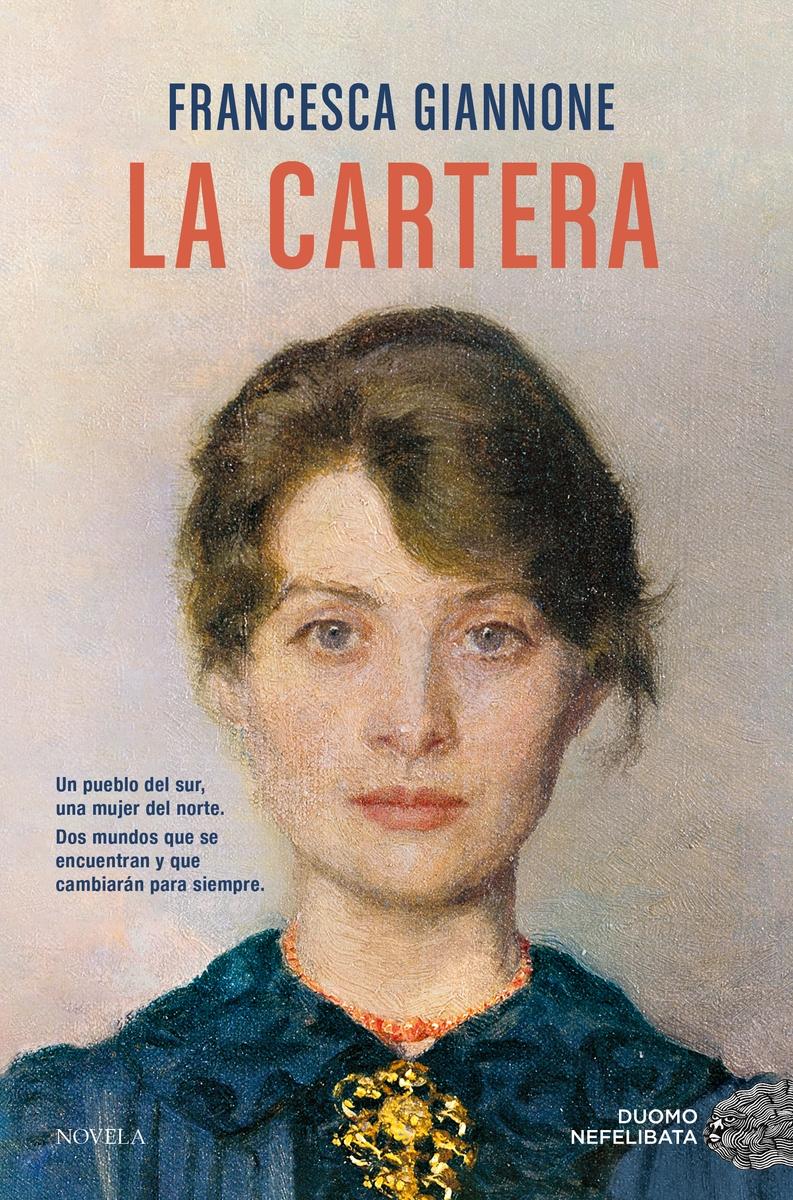

Francesca Giannone se alzó con el premio de los libreros independientes italianos con una novela protagonizada por una cartera rural de un pueblecito del sur. El libro ha vendido medio millón de ejemplares en su país de origen y ahora empieza su periplo por el resto del planeta.

En Zenda reproducimos el Prólogo de La cartera (Duomo), de Francesca Giannone.

******

PRÓLOGO

13 de Agosto de 1961

Lizzanello (Lecce)

—¡La cartera ha muerto!

La noticia se propagó como un relámpago a través de cada calle y callejón del pueblo.

—Pues al final sí que ha estirado la pata —comentó doña Carmela, asomando la cabeza por la puerta con aspecto somnoliento. El cerco negruzco de rímel del día anterior se le había quedado pegado en las arrugas de debajo de los ojos.

—¡Descanse en paz! —replicó la vecina de enfrente vestida con una bata, y se santiguó.

—Ya decían que no se encontraba bien —se entrometió otra desde el balcón—. Hacía tiempo que no se la veía por ahí.

—Los bronquios, he oído decir —puntualizó una mujerona que estaba barriendo el umbral de su casa.

—Tenía la enfermedad de los carteros —explicó la del balcón—. ¿Os acordáis de Ferruccio? Él también murió joven.

Doña Carmela hizo una mueca.

—Voy a planchar el vestido de las fiestas —dijo. Y volvió a entrar.

En otra casa no demasiado distante, donde terminaba el núcleo habitado y comenzaban los olivares, Giovanna estaba sentada a la mesa de la cocina y derramaba lágrimas sobre una postal fechada el 22 de mayo de 1936. La dobló por la mitad, se la metió en el hueco de los senos y salió.

Según las últimas voluntades de Anna, el velatorio se había dispuesto en el jardín de granados y albahaca, en la parte trasera de la casa. El mortero, que se trajo desde Liguria hacía casi treinta años, se lo habían puesto al lado del féretro, en el que había dos pares de calcetines de recién nacido, uno rosa y otro azul, y el anillo de boda de Carlo, que Anna había insistido en llevar consigo, colocado en el dedo encima de su alianza. No necesitaba nada más para despedirse de la vida, dijo pocas horas antes de expirar. Roberto se balanceaba cerca del ataúd, fumando un Nazionali sin filtro tras otro. Su mujer, Maria, estaba sentada en una de las sillas de mimbre que hacían de escudo al féretro, pero no dejaba de moverse. La tripa de nueve meses la estaba haciendo sudar de manera desmesurada; si era una niña, iba a llamarla Anna, como había prometido.

La procesión de hombres y mujeres venidos a expresar sus condolencias había empezado ya con las primeras luces del día.

«Menos mal que he preparado termos de café en abundancia», pensó Maria, cambiando de posición por enésima vez. En ese ins- tante entró, compacto, el grupito de mujeres capitaneado por Carmela, envuelta en un vestido azul marino, el pelo peinado en un moño y una gruesa línea de lápiz negro en los párpados. Como una prima donna, sacó pecho y avanzó hasta el ataúd, orgullosa- mente consciente de las miradas curiosas que, como moscas, se le quedaban pegadas. El beso dirigido a la difunta, el apretón de manos a Maria, el abrazo a Roberto: una interpretación magistral. Le birló la escena la llegada de Giovanna, que entró de sopetón y se lanzó hacia Anna, abrazándola y besándole la cara tanto rato que incomodó a todos los presentes.

—Siempre ha sido rara, esa —murmuró alguien.

A continuación, Giovanna se incorporó, se sacó la postal del hueco de los senos, la desplegó y se la dio a Roberto, que acababa de encender otro cigarrillo.

—¿Qué es? —preguntó él, dándole vueltas entre las manos.

—Lee —respondió Giovanna, secándose los ojos.

—«Muchos saludos a todos» —leyó Roberto.

A continuación, se quedó mirando a la mujer, perplejo.

—No, ahí no. Aquí, ¿lo ves?

Giovanna posó un dedo en la esquina superior derecha. Roberto se fijó en que los sellos habían sido arrancados y dejaban al descubierto una serie de minúsculas palabras.

—Fue idea de tu madre —explicó Giovanna con la voz quebrada—. Solo a ella podía ocurrírsele una cosa así.

Roberto se acercó la postal a los ojos y se esforzó en descifrar lo que había escrito. Seguidamente miró a Giovanna, confuso.

—Me hacía escribir un mensaje secreto para mi enamorado y después pegaba los sellos encima —explicó ella—. Nos escribimos durante años.

Roberto esbozó una sonrisa y se dispuso a devolverle la postal, pero Giovanna lo detuvo.

—No, esta debes guardarla tú —insistió, posando su mano sobre la de él—. De recuerdo.

—Está bien —aceptó Roberto. Y, mientras miraba a Giovanna alejarse renqueando, dobló la postal por la mitad y se la metió en el bolsillo lateral de la americana.

En ese momento, una anciana de cara redonda y espesos cabellos canos recogidos en una coleta que le caía a un lado se acercó y dejó un jarrón de flores blancas a los pies del ataúd.

«Quién sabe si vendrá el tío Antonio», pensó después Roberto, tirando la colilla al suelo. Se preguntó si ya habría leído la carta.

«Llévasela a tu tío en cuanto yo ya no esté», le había pedido su madre, entregándole un sobre blanco cerrado.

Anna y Antonio no se hablaban desde hacía nueve años, después de aquella noche.

¿Cuán tenaz puede ser el amor que cede ante el odio?

——————

Autora: Francesca Giannone. Título: La cartera. Traducción: Maribel Campmany. Editorial: Duomo.

-

Alejandro Jodorowsky, el navegante del laberinto, el humanoide asociado

/abril 27, 2025/Tiempo después, cuando la fórmula se traspasó a las madrugadas televisivas que las cadenas no abandonaban a las teletiendas, la etiqueta se hizo extensiva tanto a los clásicos más bizarros —el Tod Browning de La parada de los monstruos (1932)—, como a los de la pantalla surrealista —Un perro andaluz (Luis Buñuel, 1929)—; o esas impagables maravillas del cine de los países del Este, según el orden geopolítico de entonces. Entre estas últimas delicias se impone mencionar El sanatorio de la Clepsidra (1973), del polaco Wojciech Has, grande entre los grandes del cine alucinado; y, por supuesto, Alondras en el…

-

Robert Walser, el despilfarro del talento

/abril 27, 2025/El caso de Robert Walser es un antiejemplo literario, un caso extremo de autenticidad y de ocultamiento que contrasta con los egotismos y mitomanías de los escritores que pululan con denuedo por el epidémico mundillo literario. Mientras, habitualmente, los escritores luchan por permanecer; Walser, tal vez reforzado por su enfermedad, se empeña en desaparecer, aislándose en un “manicomio”. Los manicomios, aunque sus muros sean un remedo de los monacales, no dejan de ser los auténticos monasterios del siglo XX, las últimas ensenadas de los náufragos de un siglo tumultuoso. Walser ingresa en el sanatorio bernés de Waldau en 1929, y…

-

¿Volverán?

/abril 27, 2025/Todo eso me lo ha producido la última publicación de la doctora en Filología Inglesa María Dueñas (Puertollano, 1964), titulada Por si un día volvemos, libro que pertenece al género de novela histórica, puesto que recrea el ambiente y los hechos ocurridos en la colonia francesa de Orán desde los años veinte del siglo XX, hasta la proclamación, en los años sesenta, de Argelia como nación independiente, sin el tutelaje de la metrópoli francesa. María Dueñas decide que la narración sea realizada en primera persona por la protagonista, dando comienzo a la novela con un fogonazo que deslumbra al narrar de…

-

Zenda recomienda: El puente donde habitan las mariposas, de Nazareth Castellanos

/abril 27, 2025/La editorial apunta, a propósito del libro: “El cerebro es un órgano plástico, que puede ser esculpido con la intención y la voluntad como herramientas. Conocer su capacidad para aprender y adaptarse al entorno es descubrir aquello que nos construye desde fuera. Pero, paradójicamente, es esa misma plasticidad neuronal la que nos brinda la oportunidad de transformarnos desde dentro. En este libro, Nazareth Castellanos se asoma a la filosofía de Martin Heidegger y propone tres pilares fundamentales en los que se sustenta la experiencia humana: construir, habitar y pensar. El relato comienza exponiendo la huella que los ancestros y las…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: