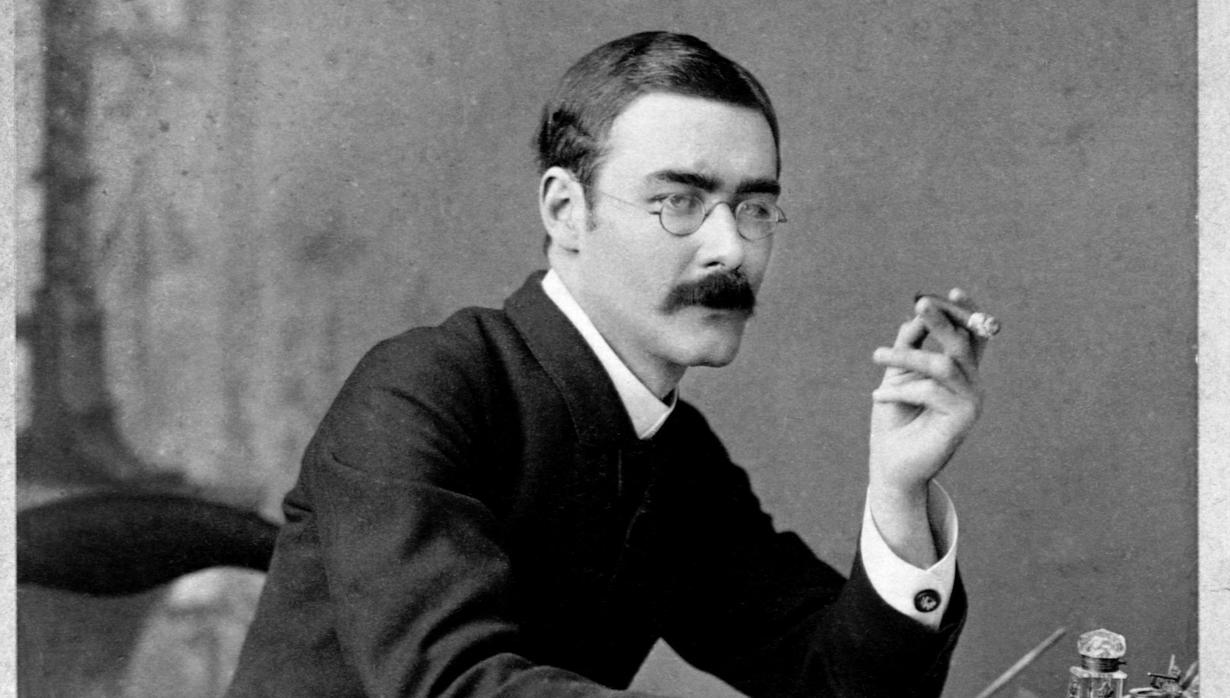

Este relato de terror toma su nombre del título de un poema de James Thompson. A continuación, te invito a leer este angustioso cuento, La ciudad de la noche pavorosa, de Rudyard Kipling.

La ciudad de la noche pavorosa, de Rudyard Kipling

El denso calor que se cernía sobre la tierra frustraba toda esperanza de sueño. Las cigarras contribuían al calor, y los chacales, aullando, ayudaban a las cigarras. Era imposible sentarse tranquilo en la casa oscura, vacía, poblada de ecos, a contemplar el punkah mientras batía el aire. De modo que a las diez de la noche planté mi bastón en el centro del jardín y esperé a ver hacia dónde caía. Señaló directamente a la carretera, iluminada por la luna, que conduce a la Ciudad de la Noche Pavorosa.

El animal saltó de su madriguera y corrió a través de un cementerio musulmán abandonado, donde calaveras sin mandíbulas y tibias rotas expuestas sin piedad por las lluvias de julio brillaban sobre el suelo, donde la lluvia había mordido sus canales. El aire calentado y la tierra agobiada habían hecho subir a los muertos a la superficie en busca de un poco de fresco. La liebre seguía saltando: husmeó con curiosidad un fragmento de un tubo de lámpara ahumado y desapareció en la sombre de un grupo de tarayes. La cabaña del tejedor de alfombras, al cobijo del templo hindú, estaba repleta de hombres dormidos, que yacían allí como cadáveres en sus sudarios. Por encima de ellos resplandecía el ojo fijo de la luna.

La oscuridad otorga una falsa impresión de frescura. Era difícil no creer que la corriente de luz que venía de arriba fuera cálida. No tan caliente como el sol, pero sí de una calidez enfermiza que calentaba el aire pesado. El camino hasta la Ciudad de la Noche Pavorosa se extendía recto como una barra de acero pulido; a cada lado del camino, yacían los cadáveres: ciento setenta cuerpos de hombres. Algunos, todos de blanco, con las bocas atadas; otros, desnudos y negros, como el ébano bajo la potente luz; y uno —que yacía con la boca abierta, lejos de los otros— blanco plateado y gris ceniciento.

Un leproso dormido; y el resto, sirvientes, tenderos y choferes de la parada cercana; la escena, una de las entradas principales de la ciudad de Lahore, y la noche era una de las calurosas de agosto. Eso era todo lo que había que ver, pero en ningún caso era todo lo que no podía ver. El embrujo de la luna se volcaba por todas partes, y el mundo estaba horriblemente cambiado. La larga hilera de muertos desnudos, flanqueaba por la rígida estatua de plata, no era un espectáculo agradable. Estaba constituida sólo de hombres. ¿Acaso las mujeres se veían forzadas a dormir al abrigo de sus sofocantes cabañas de adobe, como mejor pudieran? El lamento quejumbroso de un niño desde un bajo techo de adobe respondió a mi pregunta. Donde están los niños, ahí están las madres, que deben cuidarlos. Necesitaban cuidados en aquellas noches sofocantes. Una cabecita negra del tamaño de una bala espió por la albardilla, y una pierna delgada y morena, dolorosamente delgada, se deslizó hasta el canalón. Se oyó el tintineo agudo de unas pulseras de cristal, el brazo de una mujer asomó por un instante sobre el parapeto, se enroscó en el delgado cuello infantil y el niño fue arrastrado, protestando, al abrigo de su camastro.

Su grito agudo murió en el aire denso, casi en el momento de nacer, porque incluso los niños de esta tierra la encuentran demasiado caliente para llorar. Más cadáveres, más carretera blanca, iluminada por la luna; una hilera de camellos dormidos a un lado del camino; una visión de chacales que corren, ponis que tiran de carros, dormidos, con el arnés todavía en el lomo, y carretas con incrustaciones de latón, haciendo guiños a la luz de la luna, y de nuevo más cadáveres.

Dondequiera que hubiera un carro para cereales entoldado, un tronco de árbol, un par de bambúes y unos cuantos manojos de paja que proyectaran cierta sombra, el suelo estaba cubierto con ellos. Yacen, algunos boca abajo, con los brazos plegados, en el polvo; otros, con las manos cruzadas sobre la cabeza; otros, acurrucados como perros; los hay que se han arrojado como sacos junto a los carros y hay quienes están inclinados, la cabeza contra las rodillas, bajo el resplandor directo de la luna. Sería un alivio si al menos fuesen propensos a roncar; pero no lo hacen, y no hay nada que rompa su semejanza con los cadáveres excepto un detalle: los perros macilentos los olfatean y se marchan. Aquí y allá un niño duerme en el camastro de su padre, y en esos casos siempre hay un brazo protector que lo cubre. Pero, en su mayor parte, los niños duermen con sus madres en las azoteas. No hay que fiarse de los parias de piel amarilla y dientes blancos cuando tienen al alcance cuerpos oscuros.

Una sofocante ráfaga de aire caliente, que salía de la boca de la Puerta de Delhi, casi acaba con mi decisión de penetrar en la Ciudad de la Noche Pavorosa a estas horas. Es una combinación de todos los sabores malsanos, animales y vegetales, que una ciudad amurallada puede elaborar en un día con su correspondiente noche. La temperatura que hay entre las arboledas inmóviles de naranjos y plátanos, en el exterior de las murallas de la ciudad, parece fresca en comparación con ésta. ¡Que el cielo ayude a todas las personas enfermas y a los niños que se encuentren dentro de la ciudad esta noche! Los altos muros de las casas siguen irradiando un calor salvaje, y desde oscuros callejones salen hedores fétidos que bien podrían envenenar a un búfalo. Pero los búfalos no les prestan atencion: una manada desfila por la desierta calle mayor; de vez en cuando se detienen y acercan sus hocicos poderosos a las persianas cerradas de la tienda de un vendedor de grano, para resoplar como orcas.

Y luego llega el silencio, un silencio que está lleno de los ruidos nocturnos de una gran ciudad. Un instrumento de cuerda de alguna clase es apenas, sólo apenas, audible. Muy por encima de mi cabeza alguien abre una ventana, y el chasquido de la madera reverbera como un eco en la calle vacía. En uno de los tejados hay una hookah funcionando a toda máquina y los hombres hablan suavemente mientras fluye el agua en la pipa. Un poco más allá, los sonidos de la conversación son más nítidos. Una rendija de luz aparece entre las persianas corredizas de una tienda. Dentro, un comerciante de barba incipiente y ojos cansados hace el balance de sus libros de cuentas, entre balas de telas de algodón que lo rodean por completo. Le acompañan tres figuras cubiertas de blanco que hacen algún comentario de cuando en cuando. Primero, el hombre hace una anotación, y luego un comentario; a continuación se pasa el dorso de la mano por la frente sudorosa. El calor en la calle encajonada es digno de temerse. Dentro de las tiendas tiene que ser casi insoportable. Pero el trabajo continúa regularmente: anotación, gruñido gutural y gesto de la mano que se alza, sucediéndose uno a otro con la precisión de un mecanismo de relojería.

Un policía —sin turbante y completamente dormido— está tumbado en el acceso a la mezquita de Wazir Khan. Un rayo de luna cae vertical sobre la frente y los ojos del dormido, pero él no se mueve. Es cerca de medianoche, y parece que el calor aumenta. La plaza que se abre delante de la mezquita está abarrotada de cadáveres y hay que andar con mucho cuidado para no pisarlos. La luz lunar pinta sus rayas sobre la alta fachada de la mezquita, decorada con esmaltes coloridos en anchas fajas diagonales; y cada uno de los palomos solitarios que sueña en los nichos y esquinas de la mampostería proyecta la sombra de un polluelo. Fantasmas con sudario se levantan cansados de sus camastros, revolotean y se mudan a las oscuras profundidades del edifico. ¿Se puede subir a lo más alto de los grandes minaretes para contemplar desde allí la ciudad? El intento merece la pena en todos los sentidos, y con toda probabilidad la puerta de la escalera no estará cerrada. No lo está, pero un portero profundamente dormido está cruzado en el umbral, con la cara vuelta hacia la luna. Una rata sale corriendo del turbante al oír los pasos que se acercan.

El hombre gruñe, abre los ojos durante un minuto, se da la vuelta y vuelve a dormir. Todo el calor de un decenio de feroces veranos indios está almacenado en las pulidas paredes, negras, de la escalera de caracol. A mitad de camino, hay algo vivo, caliente y cubierto de plumas; y ronca. Al verse obligado a alejarse, escalón a escalón, conforme capta el sonido de mi avance, vuela hasta arriba, donde revela ser un milano airado de ojos amarillos. Hay docenas de milanos dormidos en éste y otros minaretes, y también en las cúpulas, abajo. A esta altura, se percibe la sombra de una brisa fresca o, siquiera, menos bochornosa y, refrescando con ella, me vuelvo a mirar la Ciudad de la Noche Pavorosa.

¡Hubiera podido dibujarla Doré! Zola hubiera podido describirla, este espectáculo de miles de durmientes bajo la luz lunar y la sombra de la luna. Las azoteas están atestadas de hombres, mujeres y niños, y el aire está lleno de ruidos indiferenciables. Están inquietos en la Ciudad de la Noche Pavorosa, y no me extraña. Lo milagroso es que puedan siquiera respirar. Si miras con atención a la multitud, verás que están casi tan inquietos como una muchedumbre diurna, pero es un tumulto contenido. Por todas partes verás, a la luz, a los durmientes que no paran de moverse, que remueven sus camastros y los vuelven a arreglar. En los patios como pozos de las casas se observa el mismo movimiento. Las despiadada luna lo revela todo. Muestra también las llanuras exteriores, y aquí y allá una extensión mínima del Ravee sin sus murallas. Muestra, por último, una salpicadura de plata rutilante en la azotea de una casa, casi inmediatamente debajo del minarete de la mezquita. Una pobre alma se ha levantado a echarse un poco de agua sobre el cuerpo febril; el tintineo del agua que cae llega, débil, al oído.

Dos o tres hombres, en rincones lejanos de la Ciudad de la Noche Pavorosa, siguen su ejemplo, y el agua relampaguea como señales heliográficas. Una pequeña nube pasa por delante de la luna, y la ciudad con sus habitantes —claramente delineados en blanco y negro un momento antes— se desvanecen en masas de negro, y negro más profundo. Y sin embargo, el ruido inquieto continúa, el suspiro de una gran ciudad abrumada por el calor y de una gente que busca en vano su descanso. Sólo las mujeres de las clases bajas duermen en las azoteas. ¿Cuál no será el tormento en los harenes guardados por celosías, en los que todavía hacen guiños unas cuantas lámparas?

Se oyen pisadas en el patio de abajo. Es el muecín, fiel ministro, que debía haber estado aquí hace una hora, para decir a los fieles que la oración es mejor que el sueño, el sueño que no quiere llegar a la ciudad. El muecín hurga por un momento en la puerta de uno de los minaretes, desaparece, y un rugido como de bueyes –un trueno magnífico– dice que ha alcanzado la parte más alta del minarete. ¡Ha de oírse la llamada hasta en las márgenes retiradas del mismo Ravee! Incluso al otro lado del patio es casi estremecedor. La nube se mueve y lo muestra, perfilado en negro contra el cielo, con las manos sobre los oídos y el amplio tórax dilatado por el trabajo de sus pulmones: ¡Allah ho Akbar! y a continuación una pausa, mientras otro muecín, desde algún lugar en dirección al Templo Dorado, contesta a la llamada: ¡Allah ho Akbar!. Una y otra vez; cuatro veces en total; y ya hay una docena de hombres que se han levantado de sus camastros. ¡Soy testigo de que no hay más Dios que Alá!

Qué grito más espléndido: ¡la proclamación del credo que saca a los hombres de sus camas a centenares en plena medianoche! Una vez más, atruena la misma frase, temblando con la vehemencia de su propia voz; y entonces, lejos y cerca, el aire de la noche resuena con ¡Mahoma es el Profeta de Dios!. Es como si estuviera lanzando su desafío al horizonte lejano, donde el relámpago del verano juega y salta semejante a una espada desenvainada. Todos y cada uno de los muecines de la ciudad están gritando a pleno pulmón, y algunos hombres, en las azoteas, comienzan a arrodillarse. Una larga pausa precede al último grito: ¡La ilaha Illallah! y el silencio se cierra sobre él, como el martinete cae sobre una bala de algodón.

El muecín baja a tumbos la escalera. Atraviesa el arco de la entrada y desaparece. Entonces el silencio sofocante se asienta sobre la Ciudad de la Noche Pavorosa. Los milanos del minarete se vuelven a dormir, roncando con más fuerza, el aire caliente llega en oleadas y en remolinos perezosos y la luna se desliza hacia el horizonte. Sentado, con ambos codos sobre el parapeto de la torre, uno puede asombrarse observan do aquella colmena torturada de calor, hasta el amanecer. ¿Cómo viven ahí abajo? ¿Qué piensan? ¿Cuándo se despertarán? Más tintineo de regaderas que se vacían; débil entrechocar de camastros de madera que entran y salen de las sombras; música extraña de instrumentos de cuerda, dulcificada por la distancia en lamento quejumbroso, y el gruñido sordo de un trueno remoto.

En el patio de la mezquita, el portero, que estaba tumbado en el umbral del minarete, se sobresalta, se lleva las manos a la cabeza, murmura algo y vuelve a dormir. Acunado por los ronquidos de los milanos —roncan como humanos de gargantas desproporcionadas—, yo también caigo en una especie de somnolencia inquieta, consciente de que ya han dado las tres y de que hay un ligero —pero muy ligero— frescor en el ambiente. La ciudad está absolutamente tranquila ahora, excepto por el canto de amor de algún perro vagabundo. Nada, salvo un hondo sueño de muerte.

Después de esto, se suceden varias horas de oscuridad. Porque la luna ha desaparecido. Los perros están quietos, y yo espero la primera luz de la aurora para iniciar mi camino de vuelta a casa. De nuevo el ruido de pisadas sordas. La oración de la mañana está a punto de empezar, y mi guardia nocturna ha terminado. ¡Allah ho Akbar! ¡Allah ho Akbar!. El este se vuelve gris, y ahora azafrán; el viento del alba llega como si el muecín mismo lo hubiera convocado y, como un solo hombre, la Ciudad de la Noche Pavorosa se levanta y vuelve su rostro hacia el día que amanece.

Con la vuelta a la vida, vuelve el ruido. Primero, en un susurro sordo; luego, en un murmullo grave; porque es preciso recordar que la ciudad entera está en las azoteas. Mis párpados se caen bajo el peso de un sueño largamente pospuesto, y yo me escapo del minarete a través del patio, hacia la plaza, donde los durmientes se han levantado, apartan sus jergones y discuten con la hookah de la mañana. El fresco efímero del aire ha desaparecido y hace tanto calor como al comienzo. ¿Tendría el sahib la amabilidad de abrirnos el paso? ¿Qué ocurre? Aparece una cosa que los hombres llevan a hombros a media luz y me aparto. El cadáver de una mujer en su camino a la pira funeraria, y un mirón dice: Murió a medianoche a causa del calor. Después de todo, así como de la Noche, la ciudad era la de la Muerte.

—————————————

Autor: Rudyard Kipling. Título: Los mejores cuentos. Editorial: Mestas. Venta: Amazon

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: