Cuenta la leyenda, con precisión británica, que Tolkien subió la cuesta de Headington una tarde de abril de 1913. Había tomado la decisión de abandonar sus estudios de Clásicas para abrazar los de Literatura Inglesa y debía entrevistarse con Arthur Napier.

—Tolkien estaba lejos de imaginar —asegura Law, mi Virgilio en asuntos tolkienianos—, que varias décadas después su decisión iba a permitir a Hollywood perpetrar una violación.

Y añade, socarrón.

—Otra más.

Se refiere a la costumbre de prostituir la Literatura que, según él, tienen los cineastas.

—El que paga, manda —observo.

Sobre Oxfordshire se arremolinan nubarrones.

—Dear Bowman, armemos los parapluies —sugiere Law, cortés—. Va a haber lío en la Tierra Media.

Law, en realidad sir Lawrence R. De Bournnesson, duque (arruinado) de Mournemouth, es erudito de vastos conocimientos, cuyo nombre resultará familiar a los lectores de Zenda. La pasada Navidad tuve el privilegio de alojarme en la casa solar de su familia en Old Headington, en los altos de London Road. Old Headington ya existía cuando Oxford apenas asomaba como proyecto de castillo para vigilar un vado del Támesis. La carretera que conduce a Londres une ambos núcleos de población, integrados hoy en un solo municipio que es, a la vez, una gran conurbación. Mientras subimos la cuesta histórica, pero también literaria, Law me revela sabrosos chascarrillos que no puedo resistirme a compartir.

—¿Qué diría Tolkien si pudiera ver cómo su ensoñación, lingüísticamente rica y de evocadora poética, se reduce a pulpa, a una salva de fuegos de artificio, kilos de maquillaje y ruido atronador?

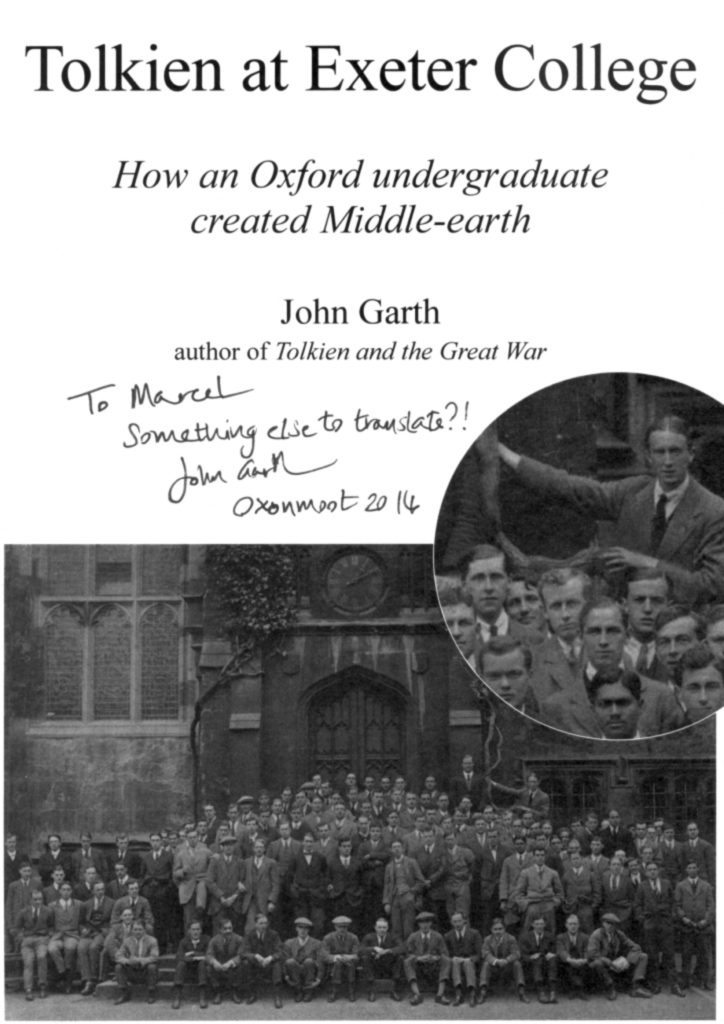

Bournnesson, Law para los viejos amigos, es persona que a la sabiduría une gracia para exponerla. Su conversación es una delicia y, si bien exagera, exagera tan bien que se le perdona. Law narra sus desmesuras con desparpajo, como si fueran anécdotas que sólo él conoce, pese a que se nutre en los trabajos de John Garth, el autor de Tolkien y la Gran Guerra, editado en España por Minotauro, y de Tolkien at Exeter College. Este trabajo es una encantadora monografía autoeditada con tanta modestia como mimo en 2014. De difusión limitada, he podido consultar las últimas semanas en la Famagusta Cahillian Library un ejemplar dedicado por el autor a Marcello Belvedere, profesor de Filosofía y Ética Francesas que falleciera el pasado verano. Todo parece indicar que mi anfitrión toma el florilegio de anécdotas recogido por Garth y lo distorsiona a su antojo para armar un relato que, si non è vero, è ben trovato.

Son las cuatro, anochece y las sirenas de las ambulancias atruenan por la cuesta. Los hospitales de Oxford se concentran en lo alto de la colina de Headington, circunstancia que en ocasiones convierte el apacible suburb en un sindiós.

—No nos podemos quejar. En Headington Hill disfrutamos la mejor atención sanitaria del Reino Unido —asegura el arruinado duque de Mournemouth. Y añade—. Hace 100 años, A.S. Napier dirigía la recién creada English School de la universidad. Se encontraba enfermo en su casa y John Ronald Reuel subió esta maldita cuesta para pedirle que lo aceptara en su grey. Un paseo agradable, ¿no cree?

Convengo en que así es y trato de imaginar qué pensamientos no asedian la turbulenta cabeza de ese joven sudafricano de 21 años que aún no es Tolkien y que sube la cuesta con nosotros; su aterrizaje en Oxford, me había explicado mi tronado Virgilio, tuviera lugar una noche fría y tormentosa tras un viaje de dos horas desde Birmingham en automóvil, nuevo invento que no se democratizaría hasta los años veinte con el T Model de Henry Ford.

—Fue un próspero, amable y mecanizado vecino, fanático del progreso y las nuevas tecnologías, quien lo llevó hasta allí. Lo dejó en la esquina de High Street con Turl —puntualizaría el meticuloso Law—. En The Mitre.

The Mitre ya existía como posada para estudiantes, tratantes, ganaderos y toda clase de personal de paso por la ciudad; el Exeter, destino del joven Tolkien, se encuentra a unos treinta metros, justo enfrente del Jesus College. Por unas semanas, no se cruzó con un arqueólogo recién graduado que acababa de salir del Jesus con destino a Oriente Medio. Ese mediodía, precisamente, mi anfitrión y yo habíamos almorzado en el comedor del Jesus, donde una vez más habíamos podido admirar la colección de retratos de antiguos alumnos. Entre ellos, impactante y legendario, sigue sobresaliendo el de Lawrence de Arabia, obra del fino retratista galés Augustus John.

La I Guerra Mundial machacaría aquella generación que, a cambio, excretó mucha Literatura. En Oxford, alojado en el All Souls College, T. E. Lawrence redactó a la vuelta de su experiencia militar su monumental Los siete pilares de la sabiduría, imprescindible si se quiere entender el siglo XX. Para entonces ya era un héroe por obra y gracia del periodista americano Lowell Thomas. La experiencia guerrera de Tolkien, más breve y modesta, iba a dejar también cicatrices que, según su biógrafo Garth, se encuentran en la base de la fábula que lo ha hecho inmortal. En la cruenta batalla del Somme, donde vio de todo, enfermó de un grave mal que dejó secuelas y terminó repatriado como oficial. Tenía sólo 24 años, edad demasiado corta para convertirse en anciano y demasiado larga para aspirar a estudiante. Entre los muertos que llenaban sus recuerdos, y que los siguieron llenando hasta el día de su propia muerte, dos buenos amigos de adolescencia, Rob Gilson y G. B. Smith, camaradas con los que compartiera ensoñaciones, fantasías y proyectos a esa edad en la que todo es aún posible.

Ya no lo era.

El futuro creador de ese reflejo ideal de Oxfordshire y, por extensión, de todo el Reino Unido, que es la Tierra Media había aprendido en la guerra que no hay más que una vida. Y quería aprovecharla. En la madurez sustituiría los amigos muertos por otro superviviente, un atrabiliario colega, profesor como él, que se llamaba Lewis. Acompañados por personajes que el tiempo ha transformado en fascinantes, fundarían una alegre sociedad literaria en un ya entonces viejo pub, The Eagle and Child, que sigue existiendo, cochambroso y venerable, junto a las instalaciones del Asmolean. En el mismo rincón acogedor donde el club tuvo sede, Law me había revelado al pie de sus retratos, antes de emprender la subida a Headington, el secreto de la Puerta de Narnia.

Una noche negra y desapacible volvía Lewis a sus aposentos, presumiblemente algo más achispado de lo recomendable en un caballero, cuando resbaló, vamos a decir, y su poderosa personalidad aterrizó en el barro.

—Llovía, el viento rugía implacable y, a la luz de los relámpagos, C. S. vio un león que, cual llamada de Dios, le inspiró todo —exclamó Law, melodramático.

Yo, claro, me reí.

—No se ría, Bowman, puñetero: la Puerta de Narnia existe.

Y tanto que existe: de vuelta para casa, incluso me la había enseñado. No le faltaba detalle, ni siquiera el famoso león primorosamente labrado por algún ebanista fallecido hace mucho.

—”Narnia” —exclamó el prestigioso medievalista, aún en el suelo, hecho una sopa. Y bajo la lluvia, alzó una mano temblorosa hacia el bajorrelieve de madera—. “¡Narnia!”.

Al día siguiente comunicó su descubrimiento al selecto senado de The Eagle and Child. “La puerta de Narnia me ha sido revelada. La guarda un león”. La ocurrencia fue acogida con entusiasmo, y pocos años después sorprendería a sus amigos con El león, la bruja y el armario, primera de las seis o siete Crónicas de Narnia. Huelga decir que la puerta no estaba en ningún armario, sino en uno de tantos callejones como hay en el centro de la ciudad. Tampoco daba a un reino mágico, sino a unas prosaicas oficinas.

—Los relatos de Lewis, cómo no, también han terminado prostituidos por el cinematógrafo.

En este punto, yo no había podido contenerme.

—No se ponga estupendo, Bournnesson. Desde que el mundo es mundo, los pinchateclas hemos sido prostitutas —afirmé—. Ilustradas, eso sí.

Aquí Law había dado por terminada la visita al Oxford memorable y fantástico; de camino al Magdalen Bridge para enfilar la cuesta, aún me señalaría, tolkieniano hasta las cachas, los emblemáticos pináculos gemelos que culminan el All Souls College.

—Las dos torres, Bowman: también existen.

En lo alto de Headington Hill comienza a lloviznar. Antes de refugiarnos en la mansión, sir Bournnesson se empeña en mostrarme por último la sobria tumba de Lewis en la Holy Trinity Church. No es mal sitio Headington para dormir el sueño eterno: un hermoso rincón de Inglaterra preñado de Literatura. El mismo en el que Napier aguarda, enfermo junto a la penumbra de su chimenea, la visita de un alocado estudiante por el que ha intercedido su college class tutor en el Exeter: W. S. Parcell. Napier, educado en los old times de la Reina Victoria, considera que el chisgarabís de Parcell es una nurse demasiado benévola para los jóvenes y disipados “hijos del nuevo siglo”.

—Poor England, bloody future, damned 20th Century —tose, profético sin saberlo.

Ha anochecido, llueve blandamente sobre la Tierra Media y John Ronald llama. Los viejos intuimos en el futuro horrores que nadie, ni siquiera nosotros, puede imaginar. Cuando el ilustre filólogo recibe al joven, franquea el paso a un bloody future que, por desgracia, pero también por suerte, nunca verá.

—Vida, Bowman: eso es lo que han mancillado las groseras manazas de Hollywood. Ya sé que han pagado, faltaría más, pero además de dinero, las vestales del Amor merecemos respeto.

“Merecemos”, ha dicho. ¡Se incluye! Entre los fantasmas que pueblan los salones polvorientos de Mournemouth Manor, la casa solariega de los Bournnesson, alzo mi whisky y brindo en español.

—Por ti, loco, que diría Jorge Luis.

Sir Lawrence R. De Bournnesson, duque (arruinado) de Mournemouth, desventurado caballero, solo y exiliado en la cruel y estúpida realidad, no me exige traducción.

Entre caballeros, y sobre todo entre amigos, está todo claro.

Siempre.

Me ha encantado el artículo. Enhorabuena!!