Una novela no es más que tinta y papel hasta que el lector la transforma en pasiones, sentimientos, emociones…

De poco sirve una novela encerrada en un cajón, olvidada en una estantería o escondida entre los cuadernos llenos de borrones que uno guarda en el altillo; lo que dota de vida a las historias es que puedan refugiarse en la memoria de sus lectores, ese es su lugar natural. Las historias viven a través de quien las conoce. Viven mientras son recordadas, transmitidas.

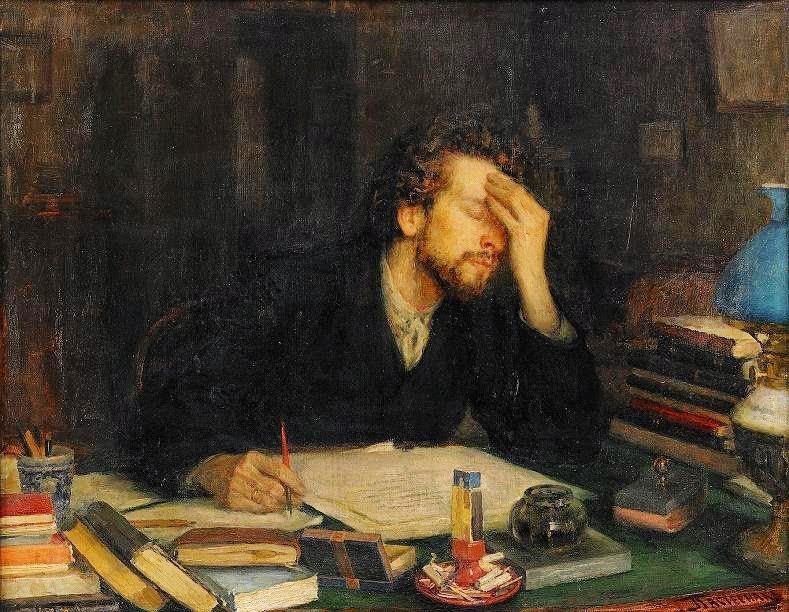

El problema es que esa es una meta difícil de lograr. Muy difícil. Uno vierte todo lo que tiene, se deja las tripas peleando con la página en blanco y, sin embargo, pocas veces consigue ganarse una parcela entre los recuerdos de sus lectores. Esa es una verdad incuestionable.

Aún así, por complicado que sea, de tanto en tanto sucede: los delirios de un cazador de historias encuentran a un lector caritativo que les da cobijo, y no hay mayor recompensa para el escritor. Y hasta ahí, todo bien. Nada más deseable para un novelista. Sin embargo, una noticia así de maravillosa tiene un reverso oscuro.

A veces, cuando las novelas perviven durante el tiempo suficiente, a un editor se le ocurre la peregrina idea de darles una segunda juventud. Interesado por su negocio, con algo de benevolencia incluso, el susodicho editor cree que la historia merece volver a ser publicada. Y, cuando algo así sucede, es habitual que le pregunten a quien la cazó si no le apetecería echarle un vistazo a su criatura… Y es ahí donde comienza el dilema.

Al acabar una historia, al escribir ese FIN que pone colofón a meses o años de trabajo, uno intenta irse a la cama convencido de que no había modo de hacerlo mejor. Es cierto aquello de que se publica para dejar de corregir, pero cuando se le da el visto bueno a la galerada que ha enviado la editorial antes de la impresión, cuando se envía a la historia a navegar por su cuenta, a ser sometida al juicio de los lectores, por lo general se hace asumiendo que es la decisión correcta. Uno quiere creer que ha hecho un buen trabajo. Sin embargo, el tiempo es un cabezón testarudo e irredento al que le sobra la mala baba y, antes o después, viene a robarte la razón.

Mi primera novela, Los lobos del centeno, empezó a escribirse en un hotelucho perdido en medio del desierto del Mojave cuando tanta arena y desolación me hicieron añorar, como jamás había sentido antes, los verdes montes de Galicia. Fue la morriña la que me regaló el valor necesario para traspasar la frontera del relato, el género con el que llevaba años coqueteando. Fue gracias a la nostalgia que conseguí labrar una historia que fuera algo más que unas pocas páginas.

Hace ya quince años de aquel momento.

E, imbécil de mí, cuando escribí la última línea pensé, lleno de convencimiento, dadas las horas de lector empedernido que me había echado a la espalda, que allí quedaban páginas merecedoras, cuando menos, del reconocimiento de los suecos. Todavía me pregunto cómo pude ser tan ingenuo. Regresé a España con mi manuscrito y la verdad es que, tras varios rechazos, encontró un editor caritativo dispuesto a darle una oportunidad.

Y, pese a los temores, al espantoso miedo al ridículo, salió bien, fue el primer peldaño de una carrera que continúo corriendo hoy día. Se vendieron varios miles de copias, no mucho, pero lo suficiente para que aquella primera novela acabase en México con distribución para toda Sudamérica (suena más grandilocuente de lo que fue). Y yo, imbécil irremisible, llegué a pensar que lo que había hecho podía calificarse de un buen trabajo. Estaba convencido.

Animado por la cima conquistada, seguí trabajando. Y procuré hacerlo a conciencia, con una disciplina casi monacal. El sueño infantil de convertirse en escritor estaba al alcance de mis dedos y no escatimé esfuerzos. En suma, aprendí y, poco a poco, a medida que escribía nuevas historias, el regusto del último trago que le había dado a Los lobos del centeno comenzó a estropearse. Se fue haciendo más amargo. Empezó a saberme a vino picado.

Para mi vergüenza, comprendí que buena parte de lo que yo había creído brotes de genialidad no era más que ese pernicioso desarreglo que los escritores solemos padecer en nuestras primeras historias: diarrea verbal. Lo reconozco, había tenido sospechas fundadas, pero echarle un vistazo al texto para confirmarlas me daba pavor, así que fui sorteando ese deber. Pero las cobardías como esa no son otra cosa que engañabobos, telones apolillados que apenas esconden lo que pretenden e, ineludiblemente, llegó el día en que no me quedó otro remedio que enfrentarme a mis temores.

A alguien se le ocurrió que Los lobos del centeno merecían una segunda juventud y, con los ojos entrecerrados y el escroto encogido, renegando, abrí el manuscrito. Fue devastador. Me daba la sensación de que cada página que leía no era más que un trasunto del verdadero original. Como si algún hado perverso hubiera trastocado todas y cada una de las frases, de las palabras e incluso hasta las comas.

Descubrí una retahíla de adjetivos que se empeñaba en mirarme a la cara con bravuconería. Me topé con comparaciones que se enredaban con símiles que, a su vez, estaban liados con alegorías. Había párrafos en los que la historia no avanzaba, sólo se regodeaba como un gorrino en la pocilga y, además, la descripción de aquel regodeo era tan absurdamente compleja, tan detallada, que resultaba ridícula. Fue apabullante, como esa visita al lugar que supuso un maravilloso recuerdo de infancia y que, como adulto, se ve empequeñecido y pobre. Fue una decepción.

Había mimbres, cierto; la historia que había cazado era buena, pero yo era un crío con un tirachinas y aquello parecía uno de los cinco grandes que los barones ingleses iban a buscar a la sabana africana después de haberse descolgado por una botella de ginebra.

Había hecho lo peor que se le puede hacer a una historia. La había atrapado, pero, tonto de mí, la quise hacer mía, llenarla de bordados y encajes, de pasivas pedantes, de pretensiones de escritorzuelo… Tanta porquería le eché encima que la pobre historia casi se ahoga. Sí, sin duda, había sido un caso galopante de diarrea verbal, contumaz y renegrida. Me pudo el ego, la inocencia, la inconsciencia y, quizá, incluso la simple, vieja y llana estupidez.

En estos días, curando, mimando, trayendo a la vida a Los lobos del centeno he comprendido que el escritor tiene un mal enemigo en sí mismo. Si uno quiere hacerlo bien, una vez se ha cazado la historia, una vez te has hecho con ella, debes dejarla partir tal y como es. Hay que ser honesto con ella y, sobre todo, no hay que intentar hacerla propia. Las historias son criaturas salvajes y delicadas, enseguida se malogran.

Por eso mismo, ahora que estoy explorando nuevos territorios de caza, atento, me repito a mí mismo una y otra vez que debo ser honesto. El truco es liberar a la historia después de capturarla…

-

Día del Libro 2025 en la Cuesta de Moyano

/abril 23, 2025/El 23 de abril, la iniciativa “Leer y oler”, en colaboración con el Real Jardín Botánico-CSIC, implica que, con la compra de un libro a los libreros de la Cuesta de Moyano se regalará una entrada para recorrer ese día el Real Jardín Botánico-CSIC.Completando la actividad, el jardinero, paisajista, profesor e investigador, Eduardo Barba, dedicará ejemplares de sus libros El jardín del Prado, un ensayo que recoge la flora de las obras de arte de ese museo, así como de Una flor en el asfalto (Tres Hermanas) y El paraíso a pinceladas (Espasa). Además, desde las 10 h, los alumnos…

-

La maldición del Lazarillo

/abril 23, 2025/Al acabar la contienda mi abuelo purgó con cárcel el haber combatido en el Ejército Rojo: su ciudad quedó en zona republicana. Al terminar su condena se desentendió de mi abuela y su hijo y formó una nueva familia. Esto marcó a fuego, para mal, a mi gente. Hasta entonces mi abuela y sus hermanas regentaban un ventorrillo en el que servían vino y comidas caseras. Harta de soportar a borrachos babosos que, por ser madre soltera, la consideraban una golfa y se atrevían a hacerle proposiciones rijosas, cerró el negocio. Trabajó en lo que pudo: huertos, almacenes de frutas,…

-

3 poemas de Marge Piercy

/abril 23, 2025/*** La muñeca Barbie Esta niñita nació como de costumbre y le regalaron muñecas que hacían pipí y estufas y planchas GE en miniatura y pintalabios de caramelo de cereza. En plena pubertad, un compañero le dijo: tienes la nariz grande y las piernas gordas. Era sana, probadamente inteligente, poseía brazos y espalda fuertes, abundante impulso sexual y destreza manual. Iba de un lado a otro disculpándose. Pero solo veían una narizota sobre unas piernotas. Le aconsejaron que se hiciera la tímida, la exhortaron a que se animara, haz ejercicio, dieta, sonríe y seduce. Su buen carácter se desgastó como…

-

La galería de los recuerdos inventados

/abril 23, 2025/Cugat se situaba entre lo cañí y lo kitsch. Lo digo por el bisoñé que llevaba puesto y con el que incluso jugaba a que se le caía durante la actuación, entre el mambo y la rumba con decorados fucsia y pistacho. Lo que yo no sabía en aquellos primeros noventa es que Cugat venía de vuelta ya de casi todo: de los excesos, del lujo, de las luchas, de la vida interminable en hoteles, de varios matrimonios fracasados, de lucirse por toda la geografía estadounidense tocando sin cesar. Fue el hombre que desde el principio de su carrera tuvo…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: