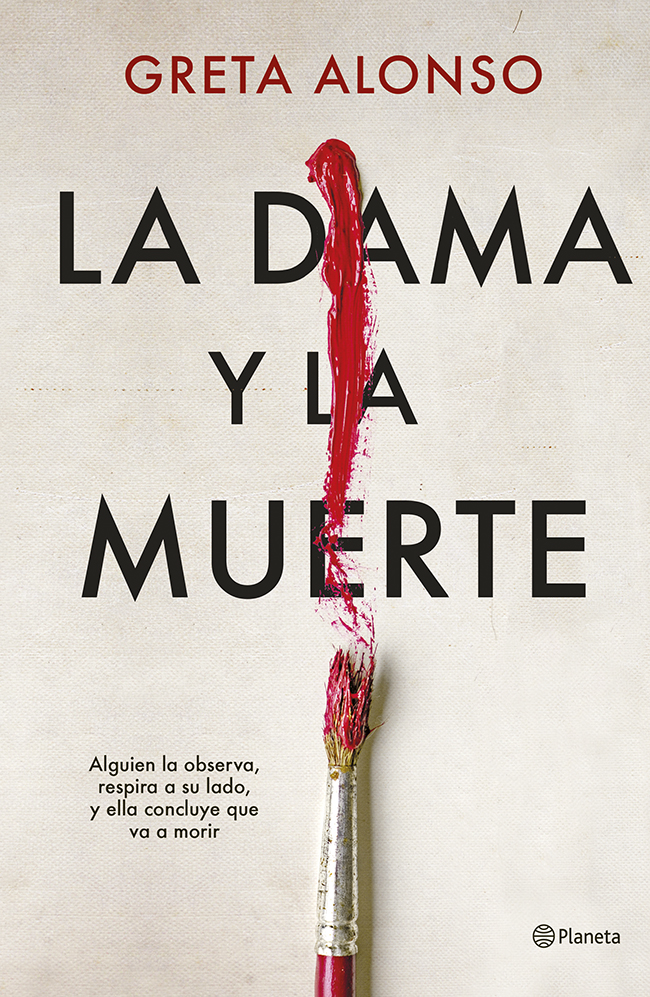

Nadie sabe quién es Dama, solo que pinta. Se desconoce si es joven o anciano, si es hombre o una mujer. De Dama solo se ha oído que emplea su mano izquierda, que ejecuta sus trabajos como acuchillando el lienzo. Salvo aquellos que las compran, nadie ha visto lo que oculta bajo el papel de estraza con el que envuelve sus pinturas. Con cada subasta, su obra se revaloriza y la incógnita sobre su identidad aumenta, pero cuando Lucas Cúe, un popular futbolista de élite, aparece brutalmente asesinado en su casa de Santander, el inspector Mateo Valtierra debe encontrar un nexo entre el crimen y el cuadro más reciente del misterioso pintor, descubrir quién acecha tras el seudónimo y, sobre todo, saber quién ha podido cometer un asesinato tan atroz.

Zenda ofrece un adelanto de La dama y la muerte, de Greta Alonso.

*****

1

MATEO VALTIERRA

Santander, 10 de octubre, domingo

Era rubia, tenía una mancha en el muslo, y más tarde recordé que llevaba las uñas pintadas. Burdeos, como el vino; cuadradas, brillantes, muy bien cortadas. Su piel es pálida y fría, lo sé al rozar su muñeca, al tomarle un pulso incierto, al volver a repetirme cuánto odio los domingos.

Ese domingo de octubre va a marcar la diferencia, y el origen del asunto tiene que ver con Rebeca. Nueve de la mañana, yo aún duermo, y cuando suena el teléfono creo que estoy soñando. No he dejado de soñar, cada noche me sumerjo bajo olas gigantescas, sigo batiendo bosques infinitos y aún desafío tormentas violentas, feroces, algo premonitorias. Sigo soñando como cuando era un crío, pero los sueños de ahora son como un huevo sin sal; que sabe a huevo, pero sabe a poco. Rebeca llama a las nueve, y me incorporo en la cama sin saber qué día es, ignorando dónde estoy, qué es lo que hago aquí. Justo ese instante efímero en que uno se siente ciego, perdido, en que uno se siente nadie. Llanto lejano, voz angustiada, un mensaje sin sentido.

—Lo han matado —solloza Rebeca—. Creo que lo han matado —recalca insistente al otro lado del auricular. Me incorporo desnudo, envuelto en las sábanas. Me froto los ojos y articulo la cuestión:

—¿A quién han matado?

—A Lucas —confirma Rebeca—. Han matado a Lucas Cúe.

Salgo a tientas de la cama, no se me ocurre encender la luz, y me tropiezo con algo, con el montón de libros que he revisado la noche anterior. Me cago en todo, me aproximo a la ventana, subo la persiana. Llueve.

—Explícame dónde estás, voy para allá.

Rebeca nombra una calle, añade un número, me exige rapidez; luego corta la llamada. Vuelvo a maldecir y me pregunto por qué, de qué manera, cómo cojones me lo he acabado montando para ser, siempre, la persona a quien llamar.

Supongo que me visto, que cierro con llave, que bajo al garaje y que arranco el coche; supongo que lo hago, pero ya no lo recuerdo. Hace tiempo que sueño a lo pobre, sin sal, que ejecuto una tarea planificando la próxima. No desayuno, no tengo hambre, hace frío y pienso en el tejado, en la gotera, en que tengo que arreglarla. Meto primera mientras activo el portón y asciendo por la rampa negando con la cabeza. «Mateo, regalo de Dios en hebreo.» Rebeca solía recitar esas palabras, pero de eso ya hace años. Meto segunda, luego tercera, y la lluvia se estrella, furiosa, contra el parabrisas sucio. Antes de meter cuarta y colarme en la autopista, logro concluir que hay dos clases de individuos: los unos crean problemas y los otros los resuelven. También sé que hace tiempo que Rebeca ha dejado de importarme. «Han matado a Lucas Cúe», me ha asegurado.

—No es posible —murmuro metiendo quinta—. Tengo que estar soñando.

Rebeca me espera bajo el aguacero; está tiritando, lleva un paraguas rojo y parece mucho más pálida que de costumbre. Puede que tiemble de frío, pega unos saltos minúsculos y sujeta su móvil sin dejar de consultarlo. Aparco frente a la valla de los chalés de enfrente, y a ella le falta tiempo para acercarse a mí. Llora con desconsuelo, inspira hondo, y no logro comprender qué es lo que intenta decirme. Me tiende un manojo de llaves y entona su nombre como si fuera un mantra. «Lucas.» También pronuncia el mío. «Mateo.» Sostengo su paraguas, la agarro por el hombro y le pido que se calme; le ruego que me explique qué ha sucedido.

—He ido a entrar en su casa y lo he visto muerto —declara—. Muerto y desnudo.

Trago con fuerza, desvío la mirada hacia el chalé de hormigón que se alza tras el muro.

—Había sangre, Mateo. Mucha sangre. —Rebeca hace un puchero y entierra el rostro en mi pecho, histérica. Siento un calor febril, el que ella me transmite—. Lo han matado —reitera—, debe de haber sido una banda de ladrones.

La aparto con suavidad, vuelvo a rogarle que se tranquilice y le pido que espere en mi coche; que encienda la calefacción y que no haga nada. Nada. Que no llame a nadie, sobre todo eso. Ni a Dios.

—Esto no puede salir de aquí, Rebeca. Sabes bien la que se puede liar.

Ella asiente, pliega el paraguas que le devuelvo y se acomoda en el asiento del copiloto; me mira con cara de cordero degollado y observo su semblante turbado por la llantina. Lágrimas en su rostro, gotas en el cristal. Me dirijo a la valla, llevo en la mano las llaves de la vivienda; recuerdo que están calientes y me sugiero a mí mismo, así como de pasada, que quizá debería avisar a una patrulla. Pero no lo hago.

Estoy convencido, Lucas ha muerto, eso no lo cuestiono. También sé que lo han matado, que Rebeca está en lo cierto. Pero no me espero, ni de lejos, lo que voy a encontrarme en la casa.

Soy el mayor de dos hermanos. Soy el que apaga los fuegos, el que calma los llantos, el que carga con las culpas. Siempre hay un hijo pródigo, se diga lo que se diga, y eso, como todo, tiene un precio. Lo he asumido y, lejos de intentar escapar del lodazal, me resigno al hundimiento. Mientras abro el portón del jardín, completamente empapado, voy pensando en Lucas Cúe; él también es el mayor de sus hermanos, también se maneja de lujo en crisis y lodazales. No se lo han puesto fácil, aunque la gente lo crea, ser el número uno nunca es tarea sencilla, y Lucas lo ha sido en más de una ocasión. Sé que ha tenido problemas, y lo sabe todo aquel que ojee prensa deportiva; y quien no, también lo sabe, porque en este país se silencian muchas cosas, pero de fútbol se habla. Lucas Cúe lleva varias semanas en el ojo del huracán, siendo portada en la prensa, y ese domingo de octubre yo me lo encuentro muerto.

Al entrar en la vivienda me enfrento a mi propia imagen en el espejo inmenso que tapiza el vestíbulo. Mateo Valtierra, treinta y siete años, cara de mala hostia y calado hasta la médula. No me he afeitado y llevo la camisa pegada a la piel, empapada. Me veo tragar, la nuez oscila. «Para ser domingo, no tengo buen aspecto», pienso. Si lo pretendo, con la mirada, puedo hacer que otras personas bajen rápido la vista. También soy capaz de expresar que lo entiendo, que comprendo la miseria, el miedo, el desengaño y la rabia. Causar problemas, resolver problemas, todo se reduce a eso.

Lucas yace en el sofá, desnudo, y lo capto claramente reflejado en el espejo. Un salón amplio a la izquierda. El sofá de cuero de un blanco impecable, los techos sin fin plagados de halógenos, la pantalla enorme de la tele hiperplana, hipercara, con millones de pulgadas. Giro, invado la estancia empuñando la pistola. No hay alfombras, la decoración es fría, minimalista, y me pregunto hasta dónde se habrá movido Rebeca; si habrá avanzado más, o si se habrá detenido, justo, en el punto en que me encuentro.

Es de día, calculo que ya hayan dado las diez, y una claridad gris, algo cetrina, cruza los ventanales que van del suelo al techo; pero las luces están encendidas. Todas. Las cenitales, las de las lámparas, las luces de la escalera que se pierde en las alturas. Siento una gota de lluvia deslizarse por mi sien, resbalando hacia mi cuello, y doy unos pasos, me desplazo hasta el sofá con cierta cautela; Lucas se encuentra allí derrumbado. No hay cortinas farragosas, no hay muebles voluminosos, bultos ni recovecos. Es evidente, no hay nadie más en la estancia, Lucas se encuentra solo, muerto y desnudo. Hacía deporte, cuidaba su cuerpo; grande, musculoso, depilado por completo. Oigo mi respiración, pero también percibo ese sonsonete, un golpeteo rítmico surgiendo del televisor, y reconozco el vídeo con tan solo medio acorde: Malamente, de Rosalía. Apenas le presto atención al fotograma fugaz que se graba en mis retinas, a la muchacha de rojo que da palmas con maestría. En condiciones normales habría cogido el mando, habría quitado el volumen, pero no debo tocar nada. Los ojos de Lucas están abiertos, clavados en ningún sitio, inexpresivos e inertes. Su mirada se pierde en la escalinata, y su cabeza se encuentra ladeada en un ángulo extraño. Hay mucha sangre, sangre oscura, casi negra, manchando un cojín tirado en el suelo. Sangre reseca en su sien, en el lado derecho, expuesto, que ha sido golpeado hasta voltear el cráneo de un modo tan grotesco. «Muy mal, muy mal, muy mal.» La melodía resuena en la estancia, y me acuclillo junto al cadáver para tomarle un pulso que no soy capaz de hallar; la piel de su cuello está helada. Lucas ha perdido una oreja, la derecha, el impacto ha sido bestial y ha perforado el hueso salpicando el parqué. Alzo la vista: manchas parduzcas, coágulos sucios moteando la pared, un sillón de cuero claro que parece de diseño y la serie de trofeos que lucen sobre una balda. Grumos rosáceos; restos, quizá, de su tejido encefálico sobre las pequeñas réplicas de las dos Copas de Europa, las que logró con sus clubes antes de dejarlo todo, antes de dar carpetazo y retirarse en la cima con veinticuatro años. Lucas Cúe: demasiado joven para semejante palmarés, para estar de vuelta y para haber muerto.

Me incorporo de nuevo, bajo la pistola, saco el teléfono móvil y marco el número de Chuchi. Mientras oigo las señales, dirijo la vista a la tele; el videoclip se está reproduciendo en bucle, a saber desde qué hora. Repaso la estancia con la mirada. No hay cámaras, tampoco en la valla de acceso, en la calle ni en la urbanización abierta con tráfico rodado. Sin vigilancia, sin más alarmas que la de la propia vivienda, un chalé pareado de lo más normal del mundo. Es llamativo, los futbolistas de élite suelen vivir de otra manera, más a lo grande, aunque no es de extrañar si se trata de Lucas. Digamos que era especial, que se pudo haber movido por cualquier otro ambiente, pero había preferido manejarse por aquí, entre los tristes mortales. Chuchi no me responde, y yo maldigo en silencio.

Vuelvo a barajar si aviso a una patrulla, vuelvo a concluir que no voy a hacerlo. Tomo unas fotos con la cámara del móvil, evoco a Rebeca y decido que debo llamar a mi madre; este domingo no habrá paella.

Los calzoncillos de Lucas y su camiseta están tirados de cualquier modo junto a la chimenea eléctrica: una de esas cajas de metal que se encastran en la pared para simular llamas. Muy triste. Quien haya sentido el auténtico fuego va a entender por qué lo digo. También se encuentra encendida, como la tele y las luces, y da bastante calor. Sobre la mesa de metacrilato, plagada de huellas, el mando del televisor y el del equipo de música. Unas gafas de pasta, un par de copas de vino y un periódico de ayer; está abierto por la sección de Cultura. Vuelvo a acuclillarme junto a las copas, ambas están colmadas, como si hubieran acabado de servirse. «Muy mal, muy mal, muy mal», reitera la canción. ¿Había tenido invitados?

Le envío un mensaje a Rebeca: «Dame un par de minutos más». Decido revisar el resto de la vivienda.

Nada llamativo en el aseo de la planta baja, nada en la cocina, que es de diseño y habría estado impoluta de no haber sido por las dos cajas vacías de pizza y una botella de vino, a medias, cerrada con su corcho. El chalé no es grande. ¿Doscientos metros? No es demasiado para ser quien era. Al subir por la escalera, el ritmo de la música se va difuminando y es sustituido por un sonido más vasto, gris, por un ruido neutro. Vuelvo a empuñar la pistola y, una vez que estoy arriba, me dirijo hacia el foco, hacia el lugar incierto del que surge el murmullo: el cuarto de baño.

La puerta está entornada, el grifo de la ducha, abierto y funcionando, y hay mucha más sangre.

Era rubia, tenía una mancha en el muslo, y más tarde recordé que llevaba las uñas pintadas. Burdeos, como el vino; cuadradas, brillantes, muy bien cortadas. Su piel es pálida y fría, lo sé al rozar su muñeca, al tomarle un pulso incierto, al volver a repetirme cuánto odio los domingos.

Al regresar a la calle, abrazo a Rebeca. Ha dejado de llover, quiere salir el sol, pero apenas logra lanzar unos míseros rayos a través de nubarrones gruesos, oscuros y pesados. El asfalto brilla, refleja la luz, y Rebeca me espera fumando un cigarro, junto a mi coche, con el paraguas plegado. Ha transcurrido más de una hora y ya han aparecido Chuchi, las patrullas, la ambulancia y la jueza. Rebeca me pregunta si se puede hacer algo; si hay solución. «Solución», el vocablo más bello que hay en los diccionarios.

—Hemos llegado tarde —admito—. Tenías razón, Lucas ha muerto.

Ella ya no solloza, ni maldice, se queda en silencio con la mirada perdida, y yo la vuelvo a abrazar. La abrazo como antes, como hace tanto tiempo, repitiéndome, por enésima ocasión, que ya hace siglos que ha dejado de importarme. Ella aún tiembla, se estremece, y susurra en mi oído, con rabia ahogada, que Lucas no lo merece. Y que no es justo.

—Lucas no lo merece. No es justo, Mateo.

Nadie merece morir así, pero Rebeca acaba de aterrizar en el mundo real, y yo sé que este abrazo solo va a ser preludio de todo lo que vendrá. Cuestiones, dudas, careos y un tema turbio. Para empezar: ¿habían roto ella y Lucas? Para seguir: ¿por qué ha entrado en el chalé, este domingo lluvioso, a primera hora de la mañana? Nos apartamos, nos miramos a los ojos, y le digo que tengo mucho que hacer. Que debo iniciar las diligencias y la inspección ocular.

—Te llamaré a la tarde. Vete a tu casa, no hables con nadie; la prensa no puede enterarse.

«Pero siempre se acaba enterando, la sangre hiede de lejos, desprende un tufo dulzón», concluyo.

Su mirada se desvía apenas diez grados, ya no está fija en la mía. En ese instante aparece la camilla. Los sanitarios la sacan de la vivienda, la introducen en la ambulancia, y desde aquí es imposible distinguir quién la ocupa, a quién están trasladando; pero Rebeca vuelve a tomar la palabra, porque a los muertos no se los lleva al hospital.

—Lucas no estaba solo, ¿verdad?

—No lo estaba —admito—. Y ahora es mejor que te vayas. Y que no hagas más preguntas.

*****

GRETA ALONSO es el seudónimo de una autora nacida en los 80, cerca del Cantábrico. Licenciada en Ingeniería, se conoce su voz, gran parte de sus vivencias, pero no su rostro ni su auténtico nombre, ya que de ese modo logra compaginar su actividad profesional en el campo de las ciencias con su pasión por las letras.

En el año 2020 vio la luz su primer libro, El cielo de tus días, una novela negra ambientada entre Bilbao y Cantabria. Tras cosechar un éxito inesperado de público y crítica, regresa con La dama y la muerte, su segunda obra, un thriller oscuro y elegante que se zambulle de lleno en el mundo del arte.

—————————————

Autor: Greta Alonso. Título: La dama y la muerte. Editorial: Planeta. Venta: Todostuslibros

-

8 poemas de Kenneth Rexroth

/abril 09, 2025/*** El tiempo es una serie inclusiva, dijo McTaggart I En solo un minuto nos diremos adiós yo me alejaré conduciendo y te veré cruzar el boulevard por el retrovisor tal vez tú distingas la parte de atrás de mi cabeza perdiéndose en el tráfico y después no nos veremos uno al otro nunca más Esto va a pasar ahora, en solo un minuto. II Calle Willow calle de hojas amargas tres generaciones de putas en las ventanas madre hija nieta de quién eres zorra la zorra de nadie yo soy una zorra sola una zorra negra sola una…

-

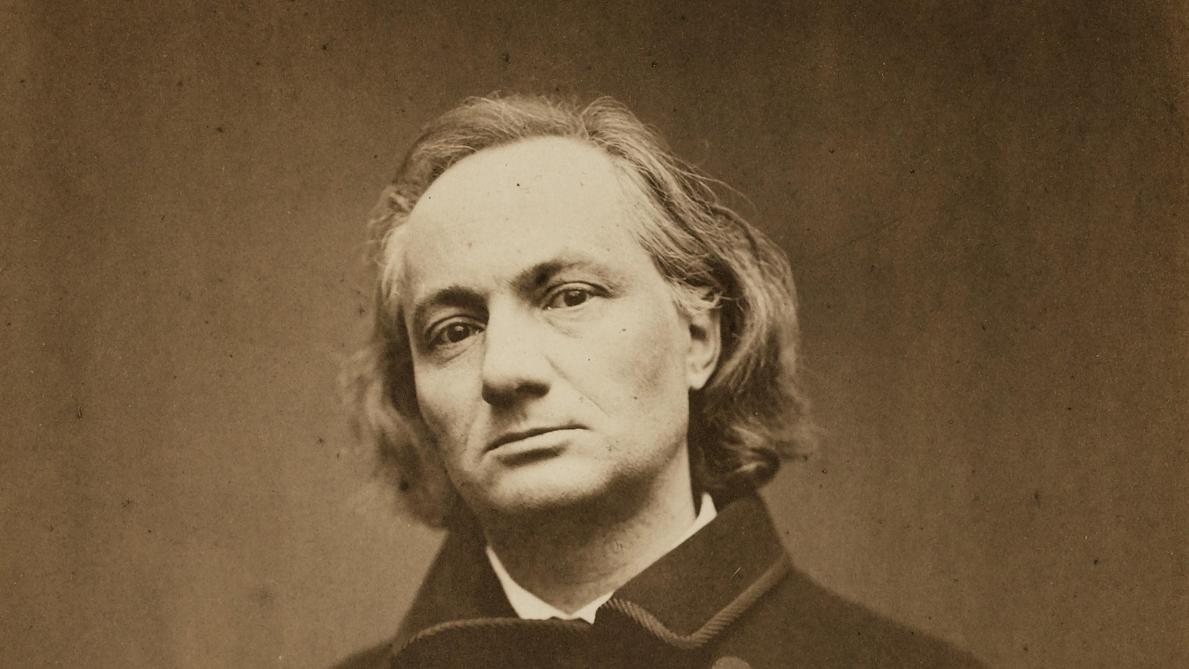

Nace Charles Baudelaire

/abril 09, 2025/Charles Baudelaire es el maldito por antonomasia, un momento estelar de la humanidad en sí mismo. Más, en contra de lo que pueda parecer ante el impactante título de su obra capital —Las flores del mal—, en el que parece resonar la blasfemia contra esa idea —o dios— que asocia la belleza a la bondad y a la pureza de las flores, no escribe para escandalizar a la burguesía como harán los surrealistas y tantos otros. Baudelaire escribe para exorcizar los fantasmas que le agobian, auténticos espectros surgidos por generación espontánea. Al igual que Gérard de Nerval —acaso el otro…

-

Modos de vibrar

/abril 09, 2025/A esta tensión se enfrenta Jon, el protagonista, quien se siente mujer teniendo el cuerpo de un hombre, a la duda entre el ser y el deber ser, entre lo que quiere uno ser y lo que esperan de uno que sea. Agentes endógenos frente a otros exógenos más temibles, como la figura de un padre autoritario. Todo de él lo atormenta. Teme, incluso, que puedan guardar cierto parecido. Por esa razón, no deja de corregir y vigilar cualquier expresión, pensamiento o comentario que pueda recordarlo de alguna manera. De tal modo arranca esta novela de aprendizaje, con una huida…

-

Zenda recomienda: Golpe magistral, de Jessica Anthony

/abril 09, 2025/La propia editorial apunta, acerca de la obra: “3 de noviembre de 1957. Mientras el Sputnik 2 orbita alrededor de la Tierra, Kathleen Beckett se sumerge en la piscina de su complejo de apartamentos en Newark, Delaware. Es domingo y por primera vez ha decidido no acompañar a su familia a la iglesia. Lo que nadie sabe es que se negará a salir del agua en todo el día, tensando al límite las costuras de su pacífica existencia. En la universidad, Kathleen había sido una prometedora estrella del tenis, famosa por saber atraer al oponente para después fulminarlo con una pelota imposible…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: