Estos son días de recogimiento forzado y, como tales, siempre merece la pena aprovecharlos para instruirse, pues ello no sólo trae el evidente beneficio de la erudición, sino también ayuda a pasar los días más rápido gracias a la variedad. Al mismo tiempo, la expansión del espíritu consigue así comprender la actual pandemia y superarla en lo cotidiano. Pandemia, decimos, pues tal es el caso. Y es que el llamado coronavirus ataca todos los pueblos, cumpliendo así el significado etimológico del término y mereciendo por ese crédito el nombre de pandemia, procedente del griego pan, “todo” y demos, “pueblo”. Esto es, la pandemia es la enfermedad que se expande por todos los territorios.

La versión simplificada o humilde de la pandemia es la epidemia, del griego epí, “sobre” y demos, lo cual nos hace ver que la epidemia es la enfermedad que se abate sobre un pueblo, cayendo sobre él como la lluvia de Zeus cae sobre los campos. Con todo, dejando de lado los matices globales o locales, lo principal de estas enfermedades radica en el demos. Son pues afecciones que infectan a pueblos enteros, la gravedad de lo cual podemos observar estos días. Las grandes expansiones de la dolencia dejan perplejos a los médicos, irritada o temerosa a la población, y saturadas a las naciones. Aunque la presente situación pandémica no es, en modo alguno, apocalíptica, no deja de ser preocupante por sus características.

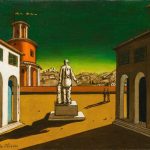

Por alejar un poco la mente del infame coronavirus, en este encierro necesario y salutífero, pero no por ello huir de la situación del mundo como personajes de Poe o Boccaccio, quisiera traer a colación una de las primeras epidemias de las que se tiene constancia en el mundo occidental, la Peste de Atenas.

Ésta afectó principalmente a la ciudad de Atenas durante el segundo año de la Guerra del Peloponeso, el 430 a.C., si bien hubo brotes en otros lugares de Grecia y resurgimientos esporádicos en otros años de la guerra. Esta plaga tuvo como resultado una enorme mortandad entre los atenienses, causando graves problemas a sus esfuerzos de guerra, en especial con la muerte por este mal de Pericles, cuyo genio había mantenido las esperanzas áticas en la contienda, pues como suele ocurrir con las calamidades que trae la naturaleza, la peste afectó por igual a ricos y pobres, sin respetar ni considerar clase o condición. Esta justa arbitrariedad de la enfermedad no es producto de las sentencias morales, que gustan de ilustrar la indefensión de todos ante las penas de la vida, sino que es testimonio del principal (y acaso primer) historiador adecuadamente riguroso del mundo griego, Tucídides de Atenas.

En el libro segundo de su Historia de la Guerra del Peloponeso Tucídides da cuenta de forma exhaustiva acerca de la terrible enfermedad, que él mismo padeció, y a la que sobrevivió. Gracias a esta labor protocientífica, dentro del ámbito de la historiografía, ha sido posible formarse una idea sobre el alcance, las características y los síntomas de esta patología. Tucídides describe la sintomatología de la enfermedad en los capítulos 49 y 50. A propósito de esto merece la pena la consideración de cómo la medicina griega era principalmente descriptiva, de suerte que las más veces los tratados médicos se componían de casos clínicos y divagaciones acerca de lo conveniente e inconveniente para los enfermos según las propias observaciones y opiniones del médico. A pesar pues del espíritu observador de los médicos griegos y sus esfuerzos, resulta evidente que la ciencia médica del momento no podía hacer frente a semejante amenaza, cuyos síntomas eran los siguientes, tal y como los describe Tucídides: fiebre, enrojecimiento ocular, sangre en la lengua y la garganta, con halitosis; toses, dolor pectoral, espasmos, enrojecimiento de la piel y úlceras en ésta, sed y diarrea. Según testimonio del historiador, el mal surgía en la cabeza, e iba descendiendo y extendiéndose por las extremidades. Una desgracia mayor era que algunos de los que se recuperaban de la enfermedad sufrían amnesia grave.

Ante tan horrible dolencia, fueron muchos los que, en palabras de Tucídides, olvidaron la importancia de las leyes y la religión (bases fundamentales del mundo ateniense), lo cual implica unas consecuencias sociales y consuetudinarias de la peste. Lo nefando devino público, y la honra y los bienes se gastaban en la idea de que la muerte acechaba en el próximo amanecer. Ante la presencia de un fin tan presente en las mentes de los ciudadanos, era precisamente en el presente donde se elegía vivir. A esto añade Tucídides el propio daño de la desesperación en este horror general. En el capítulo 51 se narra cómo aquellos que se veían infectados perdían las fuerza para resistirse, abandonando toda esperanza, mientras muchos caían como ovejas, al contagiarse mientras cuidaban de algún enfermo (cuánto se debe, en verdad, a todos los trabajadores de la sanidad, que arriesgan su preciosa vida y su salud por la de sus congéneres).

Los que se curaban, por otro lado, gozaban de gran admiración, e incluso en ocasiones se creían protegidos de cualquier otra enfermedad, tanto mérito se achacaba a la supervivencia de tan poderoso mal. La enfermedad, como todo en esta vida, acabó pasando, dejando sin embargo miles de muertos (pues aumentó la mortandad el hacinamiento dentro de las murallas de la urbe, provocado por el éxodo rural ocasionado por la guerra).

Este mal, que a falta de un nombre mejor se ha denominado comúnmente “la Peste de Atenas”, no ha escapado empero al escrutinio de la medicina moderna. Diversos estudios y pruebas de ADN han acabado revelando que lo más probable es que la enfermedad que sacudió Atenas, la epidemia que cayó sobre el pueblo de Palas, fuera una forma de fiebre tifoidea especialmente virulenta.

Con todo, a pesar de la grave desgracia y las muchas muertes, incluida la del noble Pericles, los atenienses persistieron en su empeño, sobreviviendo así al segundo año de la guerra, dispuestos a luchar durante casi tres décadas más. Nosotros, por nuestra parte, enfrentados a un virus de menor fuerza, comparativamente hablando, y apoyados por la ciencia moderna y los increíbles recursos de nuestras sociedades, hemos de sobrellevar con paciencia los escasos sacrificios que se nos exigen, y encontrar en el caso de los atenienses, si no consuelo, si no un ejemplo con el que identificarse, al menos sí una lección de historia, de moral, de nuestra cultura misma, que engrandezca nuestro espíritu y entretenga nuestras horas.

-

Philippe Claudel: “La estupidez humana nunca alcanzó unos niveles tan estratosféricos”

/abril 03, 2025/En una entrevista con Efe, Claudel ha explicado este lunes que en este relato con estructura de novela policíaca y con aires de fábula, publicado por Salamandra y en catalán por Angle Editorial, imantó lo que iba ocurriendo a su alrededor en los nueve años que tardó en armarla, entre 2013 y 2022. “El escritor no vive en Marte, sino en el mundo real, igual que sus lectores y, por tanto, es una persona que recibe el impacto de todos los problemas, angustias y toda la belleza que pasan en el mundo, con lo que todos estos elementos alimentan su…

-

Cantamañanas solidarios sin fronteras

/abril 03, 2025/He vuelto a beber leche en el desayuno. Hace tiempo que dejé de trabajarme el colacao con crispis de toda la vida y me pasé a la leche de soja, que para los que tenemos una edad es más saludable, dicen unos, pero más repugnante, confirmo yo.

-

Pinturas psicosomáticas, de Daniela Escobar

/abril 03, 2025/*** La miniatura abandona el hacha y riega la flor de un plato roto. Las cosas que destruyó —adornos navideños, llaveros, imanes para el refrigerador— la excedían. Pero la miniatura no pudo haberlo destrozado todo y destrozar no es lo único que hace, también barre las mostacillas que desparramó un cofre del tamaño de un ojal. Similar a una persona retraída, espera en escaleras más grandes que su cuerpo y, cuando no quiere involucrarse con el mundo, conversa con las aves grabadas en una taza. Lejos del hacha, mira la catástrofe; es parecida al rastro que dejan las disculpas, una…

-

Un delirio muy bien organizado

/abril 03, 2025/La premisa es simple, pero sus ramificaciones son infinitas: un joven escritor colombiano, en una suerte de cruzada literaria, decide escribirle un mail a César Aira. No le han facilitado la dirección; la deduce, la intuye, la inventa. Es un juego de probabilidades, un algoritmo casero que termina en una pirueta del azar: el maestro de Pringles responde. Y con esa respuesta —concisa, enigmática, que nos apela a todos— se desata un torbellino de obsesión, especulación y reflexiones sobre la literatura, la fama y la autenticidad en la era digital. Pero El mal de Aira no es solo la crónica…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: