El siglo XIX fue el siglo del nacimiento del feminismo. Este término, atribuido al socialista Charles Fourier, surgió en 1830. La feminista francesa Hubertine Auclert, creadora de la primera sociedad francesa de sufragio femenino, fue una de las primeras mujeres en usar el término. Hasta ese momento la desigualdad social marcó la existencia de las mujeres, consideradas personas subordinadas a los hombres. Existía un patrón cultural que permitía y provocaba esta subordinación de género. El reto de la sociedad en este siglo fue igualar los derechos de las mujeres a los de los hombres, sacar a las mujeres de la esfera privada, cambiar los arquetipos establecidos de hombres y mujeres.

El cambio más drástico fue el cambio político, pues las mujeres carecían de derechos políticos y civiles (el Código Civil francés de 1804, por ejemplo, establecía legalmente la subordinación de las mujeres casadas respecto a sus maridos). Otro de los cambios que debía darse, en este camino a la igualdad, era la modificación de la representación cultural de la feminidad. Esas representaciones influían en la discriminación que sufrían las mujeres y reforzaban su privación de derechos y su confinamiento en el ámbito doméstico (se había construido un arquetipo de mujer como “el Ángel del Hogar” o “la perfecta casada” que había que eliminar). Había que redefinir la identidad cultural de las mujeres y no centrarla exclusivamente en la maternidad y la domesticidad.

Una de las primeras voces discrepantes con ese discurso de domesticidad fue Harriet Taylor Mill, feminista, autora de Ensayos sobre la igualdad sexual y esposa de John Stuart Mill. A ella la siguieron en esa desmitificación de la maternidad María Deraismes, Antoinette Blackwell o Concepción Arenal. A esta desmitificación acompañaría la evolución de ese arquetipo femenino del “Ángel del Hogar” hacia la “Nueva Mujer Moderna” (un concepto de mujer que irrumpió tras la Primera Guerra Mundial): las mujeres obtuvieron reconocimiento. El nuevo arquetipo femenino se extendió internacionalmente gracias a la novela de Víctor Margueritte La garçonne (1922).

Una de las pioneras del feminismo moderno fue Mary Wollstonecraft, que publicó en 1792 Vindicación de los derechos de la mujer, obra que propugnaba la igualdad, el acceso a la educación femenina y el derecho al trabajo. Durante la Revolución Francesa las mujeres del Tercer Estado tuvieron un activo papel político y escribieron unos cuadernos de quejas (“Petición de las mujeres del Tercer Estado al rey”) en los que reclamaban, entre otras cosas, la protección frente a los malos tratos y la violencia de género, acceso a la educación, derecho a una representación política propia… Sin embargo, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789) no recogió ninguna de estas peticiones. Dos años más tarde, en 1791, vio la luz la Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, de Olimpia de Gouges, que sí recogía derechos políticos para las mujeres y defendía su ciudadanía.

En Estados Unidos la formación de una identidad femenina se vio propiciada por la participación de las mujeres en las luchas por la abolición de la esclavitud. Desde la Ilustración se difundió una comparación entre la situación del esclavo y la situación de la mujer. En 1848 tuvo lugar un Congreso sobre feminismo en Seneca Falls, en el que se creó un manifiesto (paralelo al Manifiesto Comunista de Marx y Engels), Declaración de Sentimientos de Seneca Falls, que se convertiría en el texto de referencia del movimiento feminista en América y de su espíritu reivindicativo.

Al tiempo, el movimiento obrero sirvió de plataforma y base de la demanda de igualdad económica y social que solicitaba el feminismo. Figuras como Emma Goldman en Estados Unidos, Clara Zetkin en Alemania o Alexandra Kollontai en Rusia tomaron parte en esta lucha por la emancipación de la mujer.

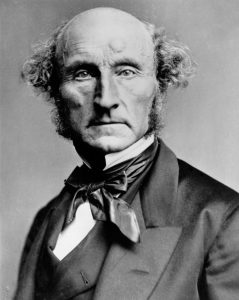

La petición del voto femenino aparece como pilar fundamental de los requerimientos del movimiento feminista. El voto significaba para la mujer la total equiparación con el hombre y la asunción completa de la ciudadanía política, civil y social. El sufragio femenino se estableció a lo largo del siglo XX, si bien países como Suiza no lo aceptaron hasta 1971. En Gran Bretaña, el liberalismo promovió este sufragio femenino, aunque obtuvo una oposición generalizada en gran parte de la sociedad: conservadores (como Balfour), liberales (como Gladstone o Asquith) y laboristas se opusieron a él. La oposición fue tal que se crearon diversas Ligas Antisufragistas (formadas tanto por mujeres como por hombres) que negaban el sufragio femenino y la participación activa de la mujer en la esfera política. Stuart Mill y Taylor Mill defendieron, en Ensayos sobre la igualdad sexual, el sufragio femenino en los mismos términos que el masculino, es decir, con las mismas restricciones socioeconómicas (los individuos adinerados representan al conjunto de los ciudadanos). En 1866 John Stuart Mill y Henry Fawcett presentaron ante el Parlamento una petición que permitiera el voto de las mujeres. Dicha petición, que se presentó firmada por 1499 mujeres, fracasó. Este fracaso llevó a que el sufragismo se convirtiera en un movimiento social. La petición de Mill sirvió como acicate para que en los años siguientes se crearan diversas sociedades sufragistas en Gran Bretaña que llegaron a tener más de 100.000 afiliadas. Desde 1870 presentaron anualmente (salvo en 1875) una petición al Parlamento para la aprobación del voto femenino. Además, centraron su movimiento en diversos ejercicios de presión al Parlamento con el fin de modificar la ley electoral. El fracaso de estas actividades dio lugar a un feminismo más duro, encabezado por activistas como Emmeline Pankhurst, que liderará un sufragismo radical.

Tras la Primera Guerra Mundial el sufragio femenino fue considerado en Gran Bretaña, en cierto modo, como un reconocimiento a la dedicación que tuvieron las mujeres en este enfrentamiento bélico. Así, en 1918 se permitió el voto a mujeres mayores de 30 años y con un determinado nivel adquisitivo. En 1928 el sufragio universal femenino fue reconocido en el país en las mismas condiciones que el masculino. Gran Bretaña fue el segundo país del mundo en el que el feminismo se dio de manera organizada.

El movimiento sufragista inglés está unido al programa liberal. La esclavitud femenina tuvo un papel preponderante en el desarrollo del feminismo en el país. Este título, considerado la Biblia feminista, supone un ataque contra la opresión de la mujer casada. Fue publicado de manera simultánea en Inglaterra, Norteamérica, Australia y Nueva Zelanda y traducido en países como Francia, Alemania, Suecia, Dinamarca, Polonia e Italia.

Bibliografía:

Amorós, Celia, coord. (1994): Historia de la teoría feminista. Madrid, INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FEMINISTAS, UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID.

Mill, Stuart (2008): La esclavitud femenina. Barcelona, ARTEMISA EDICIONES CLÁSICAS.

Nash, Mary (2004): Mujeres en el mundo. Madrid, ALIANZA.

Sisinio Pérez Garzón, Juan (2011): Historia del feminismo. Madrid. LOS LIBROS DE LA CATARATA

Imágenes:

Portada de la obra en la edición en inglés de 1869 (The Subjection of Women)

Reproduction of an oil painting by Miss Bertha Newcombe, 1910, representing Miss Emily Davies and Elizabeth Garrett hiding the first women’s suffrage petition under an apple-woman’s stall in Westminster Hall until John Stuart Mill came to collect it. (Desde: Flickr; LSE Library)

-

Los jazmines de Sevilla

/abril 24, 2025/Cierto día, cercana la navidad de 1995, me encontré con el escritor y periodista Antonio Burgos en el restaurante Lucio de Madrid. No nos conocíamos en persona, así que nos saludamos con mucho afecto, y al detenerme frente a él estreché la mano que me ofrecía y le dije: «Envidio tus Habaneras de Sevilla…

-

Las apuestas de riesgo del mundo de la edición independiente

/abril 24, 2025/El equipo de Sexto Piso en Madrid en 2024: Gabo (perro), Santiago Tobón, Noelia Obés, Paulina Franco, Jose Hamad y Cristina Franco. Crédito: Sexto Piso. Claramente, la apuesta ha sido un acierto. Actualmente Sexto Piso mantiene sedes en la Ciudad de México y Madrid, cuenta con 35 empleados fijos y publica 50 títulos al año. Además, opera una empresa de distribución en América Latina. En los últimos veinte años Sexto Piso se ha dado a conocer por importar libros del todo el mundo al mercado de lengua castellana. De hecho, el 80% de sus títulos son traducciones, Tobón dice, muchas…

-

Gótico es miedo y es amor

/abril 24, 2025/De entrada, se nos muestra un plante distópico en el que una estatua arquitectónica, que se asemeja a la Estatua de la Libertad, se halla bajo las aguas. La construcción de la misma, con obreros llenos de sudor y desdichas, y el sentido alegórico de su final bajo las aguas, por culpa de la subida de los océanos, nos presentan las principales intenciones de la autora: hablar de los perdedores y del sufrimiento, de la tiranía de las pirámides sociales, de la lucha, preciosa e imprescindible, y posiblemente inane, por algo que, a falta de un término menos ambiguo y…

-

Vida secreta de un poeta

/abril 24, 2025/Casi dos siglos y medio después de la publicación de esa biografía monumental, que serviría como modelo para tantas otras —con buen motivo es tomada como la primera biografía moderna—, todos hemos leído las suficientes biografías con detalles, también, dolorosamente humanos como para dejar de sorprendernos si hasta el poeta más sensible confiesa que ha vivido. Y, sin embargo, debo reconocer que Luis Antonio de Villena, excelente poeta, excelente narrador y, me parece, excelente biógrafo en la línea de Boswell por añadidura, me ha cogido por sorpresa al mostrar de qué manera su amigo Francisco Brines vivió también. No es,…

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: