Todo artista queda ligado de alguna manera a su obra, pues deja una parte de él en cuanto realiza. Y mientras sus creaciones cobran vida propia, expuestas a los caprichos del azar, un invisible cordón umbilical las sigue uniendo a su autor. Cuando, por unas razones u otras, los estragos del destino tiran de ese hilo, acabamos descubriendo los indescifrables mecanismos de la inmortalidad.

Siempre me he preguntado qué pasa con las obras olvidadas, que duermen el sueño de los justos en alguna parte del mundo. La pregunta viene a mi cabeza cada vez que, por ejemplo, contemplo un cuadro de Picasso en un museo. Pienso que solo vemos la punta del iceberg, que la inabarcable obra del pintor malagueño alimenta colecciones privadas dispersas por todo el mundo. Obras maestras, vendidas a insultantes precios y disfrutadas por escasos ojos, de cuya existencia nunca tendremos constancia.

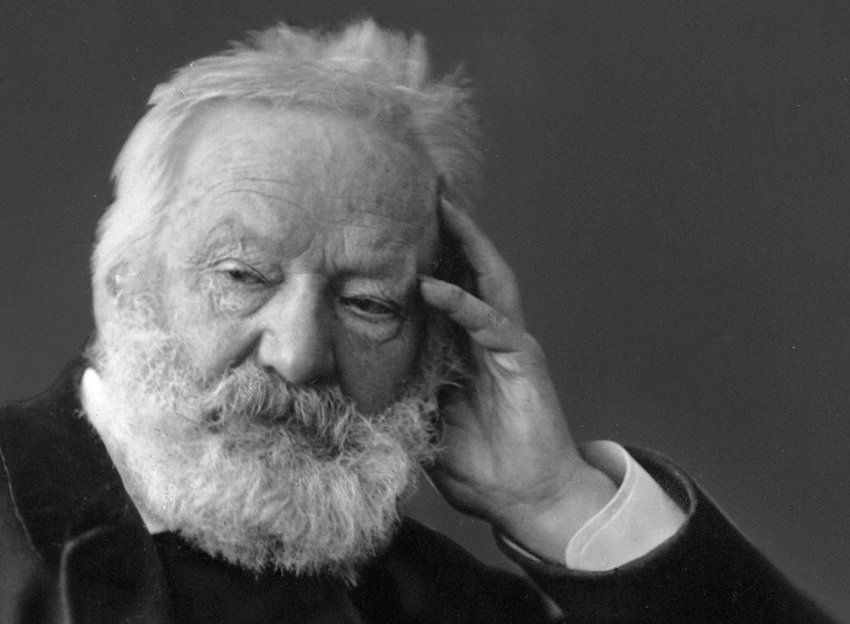

La misma reflexión me asaltó cuando, hace unos meses, un extraño titular apareció en los medios franceses: “Hallado un poema inédito de Victor Hugo en un instituto de Besançon”. Para quien no lo sepa, Besançon es una bella localidad del este de Francia, que vio nacer al autor de Los miserables y a los hermanos Lumière. Tras la euforia inicial, un documentalista comprobó que el texto pertenecía a un poema más extenso. Aunque no se trate de un escrito desconocido, todavía queda espacio para la sorpresa, me dije, mientras la visión del manuscrito me hizo retroceder en el tiempo.

En 1868, Victor Hugo, que a sus sesenta y seis años vive exiliado en Guernsey tras el golpe de estado de Napoleón III, moja su pluma en el tintero y escribe una corta estrofa sobre un pequeño papel. Sabe que el manuscrito no tardará en abandonar la calidez de sus manos y, huérfano a tan temprana edad, empezará una nueva vida, lejos de su autor. Hugo había aceptado las reglas del juego y conocía el azaroso destino del escrito, pues era un regalo para una lotería organizada a beneficio de los indigentes, en su ciudad natal. Por eso pensó de forma automática en un fragmento de un poema suyo, «Dieu est toujours là» (Dios siempre está ahí) que parecía haber sido escrito para la ocasión. Tituló a la estrofa «Les enfants pauvres», para ser aún más coherente con el contexto, y la donó a la buena causa, ignorando las vueltas que la cuartilla acabaría dando. Hugo ya sabía que era uno de los mayores novelistas que Francia había dado y era consciente del valor de su simple firma, de la forma en que la tinta arrugaba el papel bajo la acción de su mano.

Un bouquiniste, Monsieur Redoux, compró el manuscrito y lo guardó en su tienda de la Grande Rue de Besançon hasta que, en 1951, la cooperativa escolar del instituto «Victor Hugo» se hizo con él tras desembolsar seis mil francos. El establecimiento, la primera institución francesa que acuñó el nombre del célebre escritor justo después de su muerte, parecía el mejor hogar para el manuscrito. Aún así, no tuvo la acogida esperada, porque, caprichos del destino, nadie supo reconocerlo como merecía y acabó olvidado en un armario junto a otros documentos sin valor, limbo del que fue sacado recientemente. La sorpresa fue mayúscula cuando lo encontraron mientras ordenaban el material acumulado durante décadas. Ahí estaba, enmarcado y protegido por un cristal, exhibiendo una firma que no tardó en ser autentificada. Como si aquel nombre nos llevara al encuentro de quien lo escribió, uno de los personajes más influyentes de su tiempo, y de esos miserables que nos miran con desazón, la mano extendida, cada vez que pasamos a su lado, por la calle.

«Ils sont meilleurs que nous ne sommes. Ah, donnons leur en même avec le pain qu’il faut aux hommes, le baiser qu’il faut aux enfants»

«Son mejores que nosotros lo somos. Ah, démosles, a la vez que el pan que necesitan los hombres, el beso que necesitan los niños»

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: