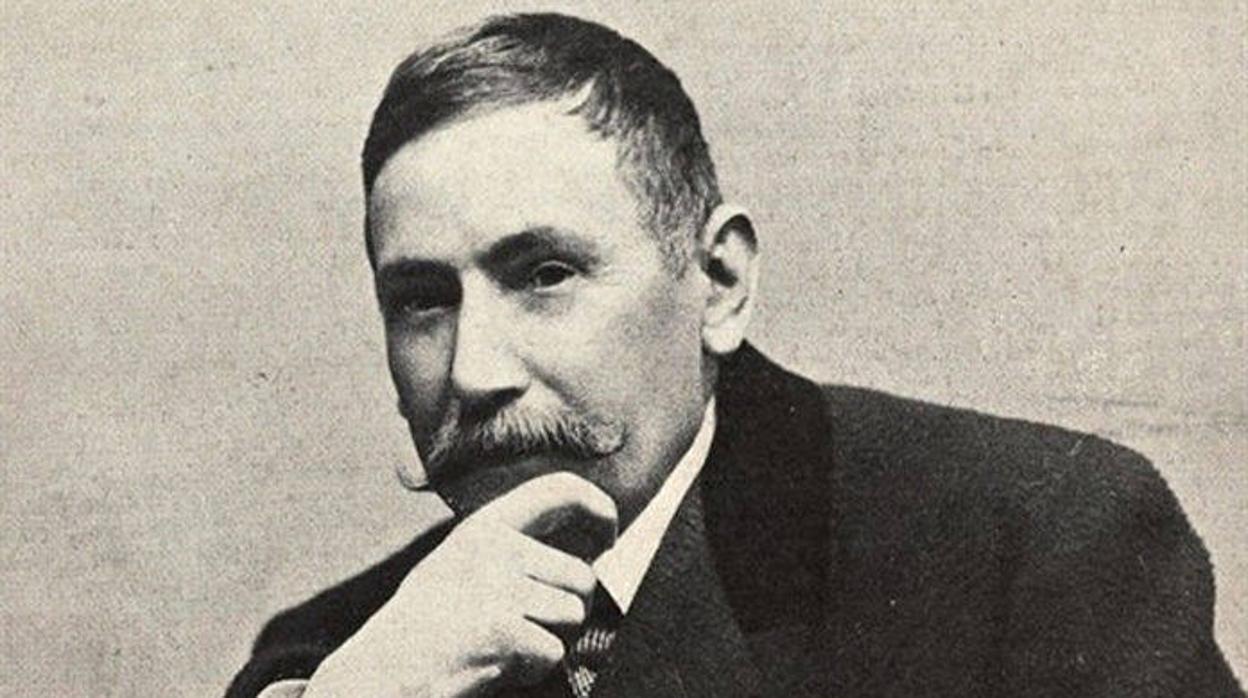

“No hay en las literaturas hispánicas un proyecto narrativo que pueda compararse al de Pérez Galdós —en su ambición, en su complejidad, en su amplitud, en la calidad sostenida de la escritura, en la fuerza inventiva, en la perspicacia y la hondura de la observación—. La capacidad abarcadora de las novelas de Galdós solo se mide con la de Balzac, Dickens, Zola, Tolstói”.

Así comienza “La gran ventana de Galdós”, el prólogo que Antonio Muñoz Molina escribe para esta edición de Misericordia, de la editorial Navona, y que Zenda publica íntegramente.

LA GRAN VENTANA DE GALDÓS

No hay en las literaturas hispánicas un proyecto narrativo que pueda compararse al de Pérez Galdós —en su ambición, en su complejidad, en su amplitud, en la calidad sostenida de la escritura, en la fuerza inventiva, en la perspicacia y la hondura de la observación—. La capacidad abarcadora de las novelas de Galdós solo se mide con la de Balzac, Dickens, Zola, Tolstói. De Balzac aprendió algo que este había aprendido en algunos novelistas ingleses del siglo xviii, que sistematizó y legó a la literatura europea del xix: por decirlo con palabras del propio Galdós, considerar la sociedad contemporánea como materia novelable. Pero también aprendió un recurso en el que serían maestros muchos años después William Faulkner y Juan Carlos Onetti: el tránsito de los mismos personajes de unas historias a otras, que provoca en el lector una sensación inmediata de reconocimiento y permite sugerir una trama que está por encima de las peripecias singulares de cada novela y las conecta todas en una misma construcción, una gran novela tan fluida y a la vez tan bien roturada que se parece al mundo real en sus posibilidades de génesis y entrelazamiento de historias.

Balzac tuvo la revelación de la unidad superior de su Comedia humana cuando ya había escrito bastantes de las novelas que la componían. Zola emprendió su ciclo de los Rougon-Macquart como un proyecto bien calculado desde el principio, el largo despliegue en la demostración de una hipótesis con aspiraciones científicas que primero trajo a la literatura el adjetivo «experimental». Uno de los atractivos de las Novelas Contemporáneas de Galdós es que en el trance mismo de la lectura se intuye a la vez la parte de calculada ambición y de felicidad inventiva. Una novela no le basta para todo el material narrativo que hubiera querido poner en ella, o el que ha ido descubriendo mientras escribía. La novela termina pero la historia se desborda en otras, y el hallazgo de lo nuevo es tan poderoso como el chispazo de las conexiones entre temas y personajes anteriores. Como en el caso de Faulkner o de Onetti, algo que facilita esos crecimientos orgánicos es lo muy limitado y controlado del territorio narrativo: Madrid, en la imaginación de Galdós, actúa como una cámara de presión, como un acelerador de partículas en el que se producen colisiones incesantes, que no serían posibles en tal grado en un espacio más amplio, menos estrictamente limitado. En Dickens y en Balzac, Galdós aprendió el valor de la ciudad no como escenario o decorado de fondo contra el que se perfilan los personajes, sino como espacio tridimensional en el que alcanzan su plena existencia. Pero sabemos que no fue solo un aprendizaje libresco. Galdós descubrió París en las novelas de Balzac al mismo tiempo que exploraba la ciudad en sus primeros viajes de juventud. Vio el original y vio a la vez y con el mismo entusiasmo su proyección literaria, y no cuesta nada imaginar el doble fervor que lo embargaría recorriendo las calles y reconociendo en ellas los lugares de las novelas, y leyendo las novelas y proyectando en las páginas impresas el París que había visto con sus ojos. Y su conocimiento de Londres llegó a ser tan profundo como el de las novelas de Dickens.

Una miserable tradición intelectual de desdén que dura ya más de un siglo ha querido confinar a Galdós en la vulgaridad del costumbrismo, lo provinciano español y poco ventilado. Pero muy pocos escritores españoles, de su época o incluso de la nuestra, han sido más concienzudos en su cosmopolitismo, en su voluntad metódica de explorar la civilización europea y mantenerse al tanto de sus literaturas. Leyó y tradujo a Dickens y se paseó por el Londres de sus novelas igual que lo hizo por el París de Balzac y luego de Zola. De nada aprende más un escritor que de fijarse a conciencia en la manera en que otros escritores han resuelto o al menos afrontado los problemas fundamentales del oficio. Paseando por París y leyendo a Balzac y a Zola, recorriendo Londres y teniendo muy presentes las novelas de Dickens, Galdós pudo observar de primera mano cómo sus maestros habían trasvasado a la literatura la experiencia de la gran ciudad y habían poblado esos lugares reales con sus criaturas imaginarias: sería como tener delante de los ojos la pintura de un paisaje y el paisaje mismo, una persona y su retrato.

Y junto a esa mezcla de lectura y experiencia directa, de inmersión en las novelas y en las ciudades, estaba la impronta fértil de su descubrimiento juvenil de Madrid. Mucho antes de leer a Balzac y de convertirse en escritor, Galdós había sido, a la escala española, un personaje de novela de Balzac, ese «joven limpio de corazón recién llegado de provincias» que ve en la capital la cristalización fabulosa de sus ilusiones —la ilusión del éxito literario, la de la política, la de las conquistas amorosas, las tres mezcladas para mayor volatilidad con la ilusión del periodismo—. Pero difícilmente nos daremos cuenta de la originalidad de Galdós si no reparamos en que la intuición de la gran ciudad como materia literaria, modelada en sus viajes y en sus lecturas extranjeras, no había existido hasta entonces en la literatura española, que en los años de su formación no había ido más allá de los cuadros de costumbres. La fundación que hace Galdós de la novela contemporánea en España es simultánea a su manera nueva de mirar la ciudad, no parcelada en escenas estáticas y detenida en el tiempo falso y arcaico del casticismo, sino estremecida por las convulsiones reales del presente, gobernada por el dinero, fragmentada por los abismos de las diferencias sociales, que configuran su topografía con una claridad obscena, volviendo remotos barrios de la ciudad entre los que solo existe la distancia física de una caminata, o de un breve paseo en coche. Galdós es un novelista de Madrid no por miopía provinciana ni apego a la pringue local, sino por los mismos motivos por los que Dickens es un novelista de Londres o James Joyce, de Dublín: porque justo en el espacio de esa ciudad y no de otra se produce la mezcla poderosa de memoria y deseo, de conocimiento práctico e imaginación, que desata en él la plenitud de sus fuerzas narrativas. Ciudadano español con inclinaciones progresistas, Galdós filtra el conocimiento profundo que tiene de su país a través de la experiencia de sus viajes europeos; como ese expatriado suyo en Inglaterra en el que no es difícil intuir un autorretrato parcial, el Moreno-Isla de Fortunata y Jacinta, el conocimiento del sistema parlamentario más sólido y de la sociedad industrial más avanzada de su tiempo le ofrecía un punto de referencia para calibrar el atraso español. Novelista de Madrid, la ciudad que le es tan exhaustivamente familiar la mira desde sus recuerdos de la primera juventud y sus lecturas extranjeras. El presunto «garbancero» escribía y miraba su país con una lucidez educada por la vida europea y las literaturas europeas. Pero esa posición singular no se convierte en arrogancia o en desapego, sino que ahonda su melancolía española al observar que en otras sociedades parecen resueltos, o al menos amortiguados, los problemas peores de España: el atraso económico, la inestabilidad política, la intolerancia religiosa, el dominio de la Iglesia católica. Y los materiales con los que construyó su mundo, sus mundos de ficción, proceden a la vez del conocimiento gradualmente desolado de su propio país y de la emulación de lo mejor que estaba escribiéndose en Inglaterra y en Francia. Quizás solo Clarín y Emilia Pardo Bazán tuvieron tan presentes como él esas literaturas.

Pero en Galdós actúa aún más decisivamente la devoción apasionada por otro modelo más cercano, en el que no parece que se hubiera fijado ningún otro escritor de ficción español en casi tres siglos. La presencia de Cervantes en Galdós es tan visible, tan omnipresente, tan obvia, que puede distraernos del hecho asombroso de que también es una rareza en la literatura española. Hasta que llega Galdós es como si Cervantes nunca hubiera existido.

De modo que en su ida de aprendizaje hacia la novela europea hay también una vuelta que determina su más verdadera originalidad. Leyendo, y hasta esforzándose por traducir, The Pickwick Papers, Galdós encontró un humorismo delicado y benévolo que parecía lo más exótico, lo más alejado de la bronca burla española. Pero ese humorismo, ese dejarse llevar por las peripecias y las conversaciones de personajes andariegos, Dickens los había aprendido leyendo el Quijote, que desde el siglo XVIII era una inspiración permanente para la novela inglesa.

Pero en Cervantes, y ya no en Dickens, Galdós aprendió algo más que una mirada atenta, respetuosa, llena de tolerancia e ironía, hacia las variedades más extravagantes de los caracteres y los comportamientos humanos. Encontró el dictamen de una propensión española hacia la irrealidad y el delirio en la que reconocía, por experiencia propia, la causa y el efecto de muchos de los desastres de nuestro país.

Cervantes era un maestro para quien quisiera mirar el mundo tal como es, en su belleza y su penuria, y escuchar todas las variedades del habla, desde las más encopetadas y ridículas hasta las más vulgares; pero también para observar la propensión de los seres humanos a tomar por ciertas las ficciones, la obstinación en cerrar los ojos, la facilidad para creerse las propias ensoñaciones y dejarse guiar por ellas, y para acatar las mentiras que otros imponen, los embustes mediocres pero consoladores de la literatura, los simulacros de la ceremonia y del teatro. Cervantes, sobre todo en la segunda parte del Quijote, había explorado la dimensión política del delirio, cuando se convierte en doctrina oficial y en espejismo colectivo. Galdós hizo uno de los temas fundamentales de sus novelas la obcecación de ciertas personas en no ver lo que tienen delante de los ojos, lo que más falta les haría aceptar, y el desastre que sobreviene a un país cuando en nombre de los sueños que pueden parecer más nobles se decide ignorar la realidad o actuar tan torpemente que se frustra la misma posibilidad de que las cosas mejoren. Con frecuencia, uno de los hilos narrativos de Galdós es la correspondencia entre ambos delirios, el personal y el político, y el contrapunto entre el delirio de los ricos y el de los pobres, entre el desastre privado y el público. A Isidora Rufete, en La desheredada, la pierde el sueño nobiliario tan desastrosamente como a Fortunata la intoxicación irracional de un amor que una y otra vez es desbaratado por el desengaño y siempre renace de su propio fracaso. Y los políticos alucinados del Trienio Liberal, en la segunda serie de los Episodios, son tan lerdos y tan culpables del fracaso de una hermosa oportunidad democrática como los cantonales de la cuarta serie. La vida privada y la pública acaban adquiriendo una misma cualidad espectral.

De alucinaciones, delirios y posibles espectros está poblada Misericordia, una novela que tiene algo de culminación y resumen de ese prodigioso período de creatividad que había empezado en el gran salto adelante de La desheredada, escrita en 1881, y que tuvo su cima absoluta entre 1886 y 1887 con la publicación sucesiva de los cuatro volúmenes de Fortunata y Jacinta. En 1897, Misericordia culmina y resume el gran ciclo de las Novelas Contemporáneas, pero también contiene una despedida, a la vez literaria y moral, aunque es muy probable que Galdós no fuera muy consciente de ella. Un escritor nunca sabe si la novela que acaba de escribir será la última, o si lo que vendrá después se parecerá en algo a lo que ha escrito antes. Novela final de una larga racha de fecundidad creativa que ya no iba a repetirse, Misericordia explora los límites del mundo geográfico y social que Galdós había ido roturando a lo largo de casi veinte años: la pobreza extrema, los barrios peores y las fronteras más desoladas de Madrid, el grado máximo de la alucinación y el delirio. También llega más lejos que nunca en el virtuosismo de la caracterización verbal.

Los rasgos singulares que distinguen a cada personaje son la modalidad de su habla y la naturaleza de la alucinación en la que vive sumergido. Cada loco con su tema. Cuanto menos se mira la realidad más difíciles son los acuerdos racionales sobre ella y por lo tanto las acciones concertadas y prácticas que podrían mejorarla. Lo que Galdós parece echar de menos en la vida española es el sentido común, en su acepción corriente de sensatez y en la literal de percepción compartida. Unos personajes cuentan fantasías a otros personajes que se dejan embaucar por ellas, pero a su vez son víctimas crédulas de otras invenciones no menos insensatas que las que ellos mismos han tramado. Y el origen de las mentiras de unos y la credulidad de otros es o bien la renuncia holgazana a mirar la realidad o la impotencia sin remedio para encontrar defensa o siquiera alivio contra las injusticias. La propensión a la mentira es una estrategia de supervivencia que iguala a antiguos ricos tronados y a pobres sin más esperanza que la de ir tirando de un día para otro a costa de trabajos ínfimos o de limosnas, en un país donde no parece que haya señales de economía productiva ni de esa burguesía emprendedora a la que hubiera correspondido una tarea de modernización semejante a la de Francia o Inglaterra. El único burgués pasablemente sólido de Misericordia es un comerciante jubilado que se dedicó más al contrabando y a la trampa que al verdadero comercio, y que ocupa su vejez en devociones de beato y limosnas mezquinas de hidalgo antiguo. El dinero, cuando abunda, procede de las rentas de fincas lejanas que reciben propietarios absentistas dedicados a la ostentación y la holgazanería en Madrid. El gasto no se concibe como inversión productiva sino como despilfarro suntuario. Por esa ciudad de mendigos y espectros que ya casi parece la de Luces de bohemia pululan casi en exclusiva curas, chupatintas, boticarios, criados, mendigos, o personas dedicadas a oficios que existían idénticos en el Madrid de los Austrias, cereros, cordoneros, taberneros, mozos de cuerda, tratantes de ganado, repartidores de leche de burra. En ese paisaje de finales del siglo xix que podía ser de doscientos años antes, los únicos signos de la era industrial son la fábrica del gas que se levanta en los arrabales del sur, una bicicleta y una máquina de coser Singer.

Doña Francisca Juárez y Frasquito Ponte viven en la niebla de sus rememoraciones de tiempos mucho mejores a la vez que se van hundiendo en una lenta caída social en la que ya han traspasado el límite entre la penuria digna y el hambre. Frasquito Ponte es la caricatura fósil de la desmayada clase media que no tuvo empeño ni coraje para sostener la revolución de 1868. Doña Francisca, ahora doña Paca, cegata e inútil, fantasea sobre grandezas pasadas y herencias de latifundios andaluces y acepta las mentiras que le cuenta Benina para no enterarse de que han caído tan bajo que ahora vive no del trabajo de esta en casa de un cura inventado, sino del ejercicio de la mendicidad. Obdulia, la hija de doña Paca, vive alimentada en su miseria por las tonterías románticas de Frasquito Ponte, sus halagos rancios de «tenorio fiambre», sus relatos de recepciones y bailes en una alta sociedad de cuarenta años atrás. Y Frasquito Ponte se embelesa a sí mismo con sus propias rememoraciones, en gran parte sin duda inventadas, al mismo tiempo que va cayendo tan sórdidamente en la vejez y en la miseria que ya no tiene ni para pagar un albergue ínfimo y se ve forzado a dormir con los pordioseros de la calle.

Pero los que nunca han tenido nada no son menos propensos a la fantasía. Petra, la Diega, los dueños de la cuadra de burras de leche especulan sobre las virtudes de los números de la lotería y gastan en ella lo que habrían podido emplear en necesidades verdaderas. Y no es azar que el soñador más fértil sea también el que por estar ciego tiene más difícil el conocimiento de lo real, y por ser extranjero y mendigo se encuentra en la situación más extrema de marginalidad: el ciego Almudena o Mordejai elabora y cuenta sueños que proceden de la Biblia, del folclore judío y de Las mil y una noches, sueños de reyes fabulosos, conjuros y tesoros escondidos. Almudena es un narrador de cuentos orientales, y su dominio de la seducción oral es tan certero que prevalece sobre su ignorancia parcial del español. Igual que dentro de un cuento de Las mil y una noches hay alguien que narra otro cuento y hechiza a un auditorio —queda un rastro de esa tradición en las narraciones intercaladas del Quijote— en una de las escenas cruciales de Misericordia el ciego Almudena cuenta sus fantasías y las aventuras de su vida en un café de indigentes de los barrios bajos de Madrid. Mientras dura la narración, Benina, la Petra y la Diega se toman un descanso en el afán perpetuo y angustioso de buscarse la vida, y la acción de la novela queda en suspenso. Y Benina, a pesar de su sentido práctico, de su capacidad de trabajo, de su juicio certero, casi sucumbe a la credulidad de lo imposible, y está tentada de gastar unos reales en comprar los artilugios necesarios para ese conjuro que, según Almudena, deparará a quien complete cada detalle de su ritual la visión gloriosa del rey Samdai y la posesión de riquezas ilimitadas.

Benina urde a conciencia una mentira para contársela a su ama, y se va enredando en ella a medida que improvisa nuevos pormenores, la historia del sacerdote para el que dice que trabaja cuando en realidad está pidiendo a la puerta de una iglesia, un don Romualdo al que le agrega una hermana, una sobrina, un posible obispado nada menos que en Filipinas. Benina inventa para doña Francisca con la misma desenvoltura guasona y terrenal con que Sancho Panza inventa para don Quijote su encuentro con Dulcinea, sin mucho cálculo, como confiando en la credulidad distraída o perezosa de los señores, quizás en su determinación oculta a no enterarse de la verdad. Pero, en un quiebro también muy cervantino, Benina se ve atrapada en su propia invención. De pronto parece que lo que ella sabe inventado se vuelve verdadero, y su misma incertidumbre, la posibilidad de que después de todo haya sucedido un prodigio, asalta al lector, forzándole también a él a revisar los argumentos de su credulidad, la lógica que hasta ese momento ha aceptado en el relato: resulta que el novelista, igual que los embusteros voluntariosos que pueblan su novela, también ha estado manipulando nuestras expectativas, llevándonos exactamente hacia donde quería.

En una novela, como en una narración oral, el arma definitiva de la persuasión es la voz. Empezamos a leer y al principio no nos enteramos de nada; se nos cuentan cosas que no comprendemos, se nos habla de desconocidos que carecen de cualquier conexión con nosotros, inmersos casi siempre en circunstancias que nos son ajenas. Si persistimos en la lectura hasta el momento en que un asidero argumental o la promesa de un enigma empiezan a atraernos, es únicamente porque nos ha seducido el tono de una voz que cuenta, unas veces en primera y otras en tercera persona. En el primer caso, aceptamos una voz que por ser la de un personaje damos por supuesto que solo existe en el interior de la ficción. Pero en una historia contada en tercera persona de manera automática damos por supuesto que la voz narradora es la del escritor. El equivalente al metal y a las inflexiones que permitirían reconocerla son los rasgos o los marcadores del estilo.

Esa identificación casi siempre es problemática. En el caso de Galdós es particularmente engañosa, y ha dado lugar a algunos de los malentendidos más comunes, y más injustos, sobre su calidad como escritor. La voz que cuenta en la mayor parte de sus Novelas Españolas Contemporáneas no es la de Galdós. Ni siquiera cuenta en tercera persona, ni desde fuera del mundo imaginario en el que viven los personajes. Esa voz pertenece a alguien como ellos. Alguien que habla como si los conociera de muy cerca y que habita, aunque en un segundo plano de invisibilidad y anonimato, la misma ciudad, los mismos lugares. En el principio de Madame Bovary, alguien que no puede ser Flaubert cuenta un recuerdo de infancia: el día en que llegó al internado un chico nuevo, un aldeano torpe del que todos se burlaban. Tenemos una razón para estar seguros de que esa voz en primera persona no es la de Flaubert: ese chico nuevo que llegó al internado es un personaje de ficción, Charles Bovary. Los personajes de ficción no van a las mismas escuelas que las personas reales, ni siquiera las que en la vida adulta se dediquen a escribir novelas. Ese yo narrador de las primeras páginas ya no vuelve a salir en Madame Bovary, pero su presencia permanece latente, aunque el lector se olvide de ella, añadiendo un matiz de duda al célebre precepto de la impersonalidad narrativa.

Hay un yo semejante, e igual de fácil de olvidar, en el comienzo de Fortunata y Jacinta. Alguien rememora, con nostalgia benévola, sus tiempos de estudiante de Derecho en Madrid, los amigos señoritos y un poco gamberros con los que se sentaba en los bancos más altos del aula, el más gallardo y el menos estudioso de todos, Juanito Santa Cruz. Como en Madame Bovary, ese que cuenta no puede ser más que un personaje de ficción, pues si no lo fuera, no habría podido conocer a personas que solo existen en el interior de las novelas.

Es ese narrador implícito y furtivo el que también nos habla en Misericordia. Su voz anónima y algo chismosa había empezado a oírse en La desheredada, y luego asoma en El doctor Centeno. Galdós lo ha inventado para delegar en él la autoridad sobre el relato, igual que Joseph Conrad inventó a su marinero Marlow, aunque sin darle nombre y reduciéndolo a una estricta condición de testigo. Su voz nos resulta inmediatamente familiar porque ya nos ha acompañado en novelas anteriores. Su familiaridad es mayor todavía con los personajes a los que ya conoce de antiguo, igual que conoce casi palmo a palmo las calles y los descampados que ha recorrido muchas veces. No es una voz muy distinguida, porque forma parte del mismo mundo reducido y mediocre que habita esa gente a la que observa y escucha y de la que sabe tanto. Balzac o Stendhal irrumpen casi en cada página de sus propias ficciones para hacer comentarios sobre lo que están contando. A Flaubert lo fascinan la estupidez y la vulgaridad, y puede deleitarse tan meticulosamente en el mal gusto de una estatuilla o de una habitación como en las idioteces del habla doméstica o de la oratoria política, pero su voluntad de estilo es tan rigurosa como la de Baudelaire, y casi nunca se resiste a intercalar en el relato una metáfora perfecta o un seco y luminoso aforismo.

En Galdós, el estilo es invisible porque lo que busca siempre es la correspondencia más exacta posible entre la escritura y la voz común de ese narrador que es tan cercano a los personajes que podría confundirse con uno de ellos. En los diálogos, en los monólogos, son los personajes directamente los que hablan, y el narrador tiene un oído tan certero que puede transmitir una impresión absoluta de veracidad oral. Pero el efecto más poderoso es también el más sutil, y adapta y perfecciona el estilo indirecto libre que Galdós, igual que Clarín, había aprendido de Flaubert y Zola. La tercera persona se contamina de las perspectivas y las voces de los personajes, lo cual permite una sensación rara de intimidad con ellos: no de oírlos hablar, sino de encontrarse a la vez fuera y dentro de su conciencia, de percibir lo que ellos ven, el flujo silencioso de sus representaciones verbales. La narración en tercera persona de Galdós es una perpetua metamorfosis lingüística, porque va saltando sin transición de un personaje a otro, se va amoldando a su grado particular de ignorancia, de rudeza, de inteligencia, de cursilería, de pomposidad, de ridículo. Y eso hace que en el curso de una sola escena vayamos atravesando la perspectiva de cada uno de los personajes, de modo que cada uno, en algún momento, es el eje y el centro de la historia, cada uno recibe la atención que merece, y por lo tanto no es nunca un estereotipo ni una caricatura, ni siquiera un secundario. El narrador escondido y flexible los observa tan de cerca que al mismo tiempo que los retrata se mimetiza con ellos. Si registrara solo lo que dicen, sería un mero testigo; si mirara las cosas desde el interior de uno de ellos, su visión quedaría muy limitada. Así combina la mirada exterior y el punto de vista de cada uno, la visión de conjunto y la fragmentariedad de cada historia. Su omnisciencia está limitada al conocimiento que acumulan entre todos ellos. A ninguno lo puede juzgar con demasiada severidad porque con todos tiene muchas cosas en común. Y en cada uno de ellos la variedad de los procedimientos de caracterización —el habla, la conciencia verbal, el aspecto físico, el rango social— se enriquece más todavía con una sutil complejidad moral que nos fuerza casi en cada página a revisar la opinión que nos merecen, como personas reales que al mostrar en cada encuentro facetas nuevas de sus caracteres eluden las categorías simplificadoras donde las encerrábamos.

Doña Francisca es al mismo tiempo tiránica y cariñosa con Benina, dócil y arrogante, dominadora y fraternal; y cuando por falta de carácter le paga con ingratitud todo lo que Benina había hecho por ella, el remordimiento no la deja vivir. Benina, tan generosa que tiene algo de figura evangélica, tan devota a la familia a la que ha seguido sirviendo a pesar de su ruina, aprovechó sin embargo su puesto de cocinera para robar todo lo que pudo. Juliana, la nuera expeditiva, responsable de la expulsión de Benina, tiene rasgos inesperados de bondad. En la cuadrilla de los mendigos que piden en la puerta de San Sebastián las jerarquías sociales son tan puntillosas como entre las clases dirigentes. Y el habla de los pobres puede ser unas veces brutal y otras bellísima, con desgarradas invenciones verbales y giros del español arcaico que admiran por su riqueza, joyas del idioma que relucen en la mugre, con una fuerza retórica de la que Valle-lnclán aprendió, por cierto, mucho más de lo que habría estado dispuesto a reconocer, él, que denigró tan injustamente y con tanto éxito a Galdós.

La muestra máxima de todas estas complejidades, el personaje más rico, más misterioso, más redondo en el sentido de E. M. Forster, es, desde luego, el ciego Almudena. Su retrato físico tiene la precisión visual de aquellos filósofos griegos a los que Velázquez pintaba usando como modelos a mendigos de las calles, la truculencia de un ciego de Goya. Su carácter oscila entre lo indefenso y patético y lo brutalmente agresivo: es capaz de ensalzar a Benina recitando elogios del Cantar de los Cantares y también de perseguirla a garrotazos, y sus efusiones de ternura y de nostalgia son tan repentinas como sus accesos de cólera. Unas veces se instala como narrador fabuloso en la tertulia de un café de pordioseros y otras se retira hurañamente como un profeta bíblico a los parajes estériles de muladares y escombreras en la periferia extrema de Madrid.

En la galería de marginales y alucinados de la novela, Almudena es el más marginal de todos, el que se entrega a las alucinaciones más elaboradas. Es mendigo, es ciego, es extranjero. Y su identidad les resulta tan confusa a quienes se encuentran con él —incluido el narrador de la novela— como su religión o su lugar de origen. Se llama Almudena, José María de la Almudena, pero también Mordejai. El narrador, igual que todos los personajes, lo llama «moro», porque viene de Marruecos, pero él mismo, Almudena, dice que es hebreo, y aunque no lo dijera sería evidente por sus continuas alusiones culturales y religiosas. En un país sometido desde hace siglos a la más estricta ortodoxia católica, ni el narrador ni los demás personajes tienen manera de distinguir entre un musulmán y un judío.

Un judío, además, sefardí. Uno de los pasajes de más extraordinaria metamorfosis verbal de la novela es cuando Almudena pasa del tosco español moderno, hecho de infinitivos, gerundios, sujetos y complementos mal colocados, que es el que ha aprendido en su vida mendicante, al idioma resplandeciente de las traducciones bíblicas de los siglos XV y XVI, preservado oralmente y por escrito en las comunidades sefardíes del norte de África y del Imperio otomano. De modo que ese mendigo extranjero, ese moro, ese personaje de un exotismo casi tan indescifrable como su habla, resulta ser un secreto compatriota, alguien que ha hecho al cabo de cuatro siglos el viaje de vuelta después de la expulsión. Parece judío y musulmán porque en él se confunden las dos comunidades españolas expulsadas del país en nombre de una pureza de religión y de sangre que ha sido la mayor de las alucinaciones colectivas, y también una de las más dañinas. En la camaradería casi evangélica entre Benina y Almudena está la reconciliación de los que no tienen sitio en el sistema cruel de las castas sociales, regidas por el dinero y por la religión católica: los expulsados en el siglo XV y los expulsados por el otro estigma incurable y permanente de la pobreza.

De nuevo, el único precedente de una invención de Galdós está en Cervantes. Desde el morisco Ricote, en la literatura española no había existido el retrato cabal, como ser humano y no como caricatura, de un musulmán o de un judío. Bastantes años después de Misericordia, en uno de los episodios de la cuarta serie, Aita Tettauen, Galdós volvería más explícitamente al tema de la diáspora hispanojudía, en páginas estremecedoras donde la sorpresa del reencuentro al cabo de siglos se corresponde con el impulso de la reconciliación.

Stephen Gilman habla en uno de sus ensayos de «la gran ventana de Galdós», que nos permite asomarnos a toda la amplitud de la vida española y de lo mejor de la novela europea. Casi ciento veinte años después de su publicación, Misericordia conserva toda su plenitud de culminación y despedida. Y por la gran ventana de Galdós se siguen viendo personajes y mundos que no existen en ningún otro lugar de nuestra literatura. Que varias generaciones de escritores españoles hayan sostenido una tradición de ignorancia y desprecio hacia esa riqueza da la medida de una mezquindad intelectual que ya parece incurable.

—————————————

Autor: Benito Pérez Galdós. Título: Misericordia. Editorial: Navona. Venta: Amazon, Fnac y Casa del Libro

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: