A pesar del dramatismo de la historia, Rao Pingru se resiste a caer en la amargura y a dejarse arrastrar por el rencor. De alguna forma, ha logrado preservar la mirada inocente, abierta y limpia del niño que nos encontramos en las páginas de La historia de Pingru y Meitang. A continuación, os ofrecemos un fragmento del libro.

Con el tiempo, esos encuentros se convirtieron en recuerdos preciosos para ambos,

pero en aquella época los dos vivíamos con la dulce despreocupación

propia de la edad de la inocencia y carecían de significado para nosotros.

1

Nuestros años jóvenes

Pingru

Mi recuerdo más antiguo se remonta a cuando tenía ocho años y mis padres me organizaron la ceremonia del «despertar».

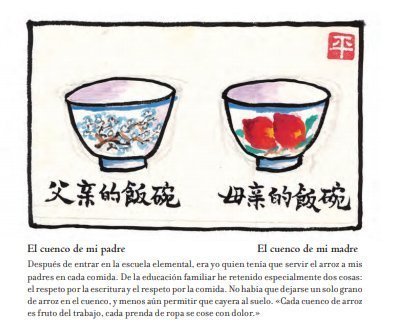

Para celebrar un rito tan importante eligieron una fecha propicia, como era de rigor. Llegado el día, los criados me hicieron levantar de la cama sobre las tres de la madrugada. Después de arreglarme, entré en la sala de recepciones. Todo había sido dispuesto con cuidado. Frente a la entrada, en la que aguardaban mi padre, mi madre y mi preceptor, había un retrato de Confucio. En el silencio de la noche, el resplandor de las velas acentuaba la solemnidad del acto y llenaba mi corazón de niño de una excitación emocionante. Sin embargo, lo que más me impresionó fueron los «cuatro tesoros del letrado», completamente nuevos, que había colocados encima de la mesa: el pincel, el papel, la barra de tinta y la piedra de entintar. El preceptor, al que yo llamaba «tío Wang Yin», pues su hija mayor estaba casada con mi hermano mayor, era el magistrado de rango más alto de la corte de Hunan y un calígrafo excelente. Guiando mi mano con la suya, me ayudó a trazar unos cuantos caracteres sencillos sobre un modelo impreso con tinta roja: «Supremo Confucio, señor de tres mil discípulos y setenta letrados…» Me hacía daño al presionarme los dedos, pero, dadas las circunstancias, no me atreví a rechistar.

Como mandaba la tradición, guardamos con mucho esmero tanto el pincel que utilicé como los caracteres que tracé con el preceptor. En un lado del salón habían dispuesto comida y bebida preparada en La ceremonia del «despertar». La ceremonia del «despertar». especial para la ocasión, y cuyo aroma parecía atenuar la solemnidad de la ceremonia recién concluida. Tras picar algo, el preceptor me llevó a la escuela por las callejas, en las que ya despuntaba el día. El aire matutino era de una pureza glacial.

Ese año, toda nuestra familia se había mudado a Nanchang, capital de la provincia de Jiangxi, donde mi padre ejercía como abogado. La casa en la que vivíamos estaba en Chenjiaqiao, que significa «puente de la familia Chen», un barrio no demasiado agradable.

Acabamos allí por una conjunción de circunstancias curiosa. Una de mis tías, la hermana pequeña de mi padre, se había casado con un joven de buena familia sin saber que el hombre al que se había unido de por vida era de constitución frágil. Al año de casados, la dejó viuda con una hija recién nacida. A partir de entonces, mi padre trató a su hermana con una consideración especial.

Cuando mi primita tenía cinco años, el día del aniversario de la muerte de su padre, al caer la noche, celebramos el ritual para invocar el alma del difunto. De repente, su vieja gobernanta, cuyo rostro ya era lo bastante aterrador de por sí, empujó a la pequeña hacia el interior de la habitación. «¡Vamos, mira! —le gritó—. ¡Tu papá ha vuelto!» La niña nunca se repuso de aquel sobresalto: perdió la razón y, aunque con el tiempo se casó y tuvo hijos, jamás encontró la felicidad.

Mamá me enseñó a lavarme la cara: «detrás de las orejas y el cuello». Cuando tenía unos diez años aprendí a lavarme la cara yo solo. La primera vez reduje el aseo a su mínima expresión: después de restregarme el rostro, dejé la toalla en su sitio y me dispuse a salir. Pero mamá no permitió que me marchara hasta haberme lavado bien «detrás de las orejas y el cuello». También me enseñó a escurrir la toalla: los chicos tenían que retorcerla en el sentido de las agujas del reloj y las chicas en el inverso. Si un chico se equivocaba de dirección, se reían de él. Conservo pocos recuerdos nítidos de las cosas que me decía mi madre, pero esa advertencia me sigue resonando en la cabeza.

Después de enviudar, mi tía había prestado ocho mil piastras, en calidad de socia, a un pariente cercano que quería invertir en un negocio. No sé si la empresa fracasó, pero el hombre, que nunca pudo devolverle el dinero, le dejó su casa de Chenjiaqiao en prenda. Como mi tía no podía encargarse del mantenimiento, se la alquiló a mi padre. Y, durante ocho años, ése fue nuestro hogar en Nanchang.

Todas las noches, después de cenar, mi hermano pequeño y yo, que éramos los benjamines de la casa, íbamos a sentarnos con nuestra madre en su cama para escucharla contar historias. La mayoría eran fábulas antiguas, con moraleja, como la del abnegado Min Ziqian, o leyendas, como la del «callejón de ocho palmos».

Mi ciudad natal es Nancheng, también en la provincia de Jiangxi. En la antigüedad, pertenecía a la comandancia de Yuzhang, creada en la época en que Liu Bang fundó la dinastía Han, en el 206 a.C. Las murallas del casco antiguo habían sido erigidas en la orilla oeste del río Xu, que la atraviesa de norte a sur, y provistas de puertas en los cuatro puntos cardinales, por lo que la ciudad dispone de cuatro grandes avenidas: la del Este, la del Sur, la del Oeste —la más larga— y la del Norte. Nosotros vivíamos en la del Norte. Pasado el puente de la Paz, al este del río, ya en las afueras de la ciudad, las edificaciones eran menos abundantes y la actividad, más escasa. Una red fluvial densa, ramificada como los nervios de una hoja, riega el territorio del distrito, y la ciudad está rodeada de montañas muy verdes, las 26 más famosas de las cuales son Magu y Conggu. Un poeta de la dinastía Song cantó esos paisajes:

De los verdes trigales se elevan cantos, el sur del río languidece

en primavera.

Desde la orilla del Xu llamo a un caminante, mostrándole a lo

lejos el valle de Mayuan.

A juzgar por este poema escrito en la época de los Song, nuestra región apenas ha cambiado: generación tras generación, en las vastas extensiones de Jiangnan (el «sur del río»), por donde corren ríos y cadenas montañosas, los perros han ladrado al oír el cloqueo de las gallinas y los barqueros han cantado mientras manejaban el timón de espadilla. El «valle de Mayuan» al que se refiere el poeta es el más Una calle de Nancheng en los años cuarenta. grande del macizo de Magu. Y, según la leyenda, fue allí donde Magu se retiró para entrar en la Vía. Esta diosa legendaria tiene el aspecto de una muchacha de dieciocho o diecinueve años, pero afirma que a lo largo de su vida ha visto el océano convertirse en campos de moreras y los abismos transformarse en desierto tres veces. Debido a esta leyenda, el valle de Mayuan siempre estuvo impregnado para mí de cierto halo de misterio.

Pero, además, ese lugar tenía otro significado especial. En el interior del valle había cientos de hectáreas de tierras buenas, en las que se cultivaba una variedad de arroz llamada «perla de plata» o «arroz de agua fría». En su día, mi madre había adquirido allí una parcela de terreno en mi nombre, a la que sin embargo nunca fui. Mapa de la región de Nancheng [Empezando por arriba y en el sentido de las agujas del reloj.] Provincias de Anhui (amarillo), Fujian (gris), Guangdong (violeta), Hunan (verde), Hubei (azul) y Jiangxi (naranja, en el centro). 28 Según mi padre, ésta tenía una superficie de algo más de una hectárea. En Mayuan había sido enterrado mi abuelo. Y cuando mi madre murió, fue sepultada a su lado, en una tumba un poco más pequeña. En 1958, las autoridades locales inundaron el valle para hacer un pantano, así que los «campos de moreras» se convirtieron realmente en un océano, y éste se tragó las dos tumbas.

La vida cotidiana de los habitantes de Nancheng siempre ha reflejado la vitalidad y la alegría que caracterizan estas regiones fértiles de la cuenca del Yangtsé. Mi abuelo lo expresó en un poema breve:

De Ningzhou mi yerno ha traído té recién cogido;

con el cuévano lleno de calabazas, A Gu cruza el río;

por la noche los chicos salen en bote a jugar

pues a la luz de las antorchas el tridente les gusta manejar

—————————————

Autor: Rao Pingru. Título: La historia de Pingru y Meitang. Editorial: Salamandra. Venta: Amazon, Fnac y Casa del libro

Textos e ilustraciones: @Rao Pingru, 2013.

Zenda es un territorio de libros y amigos, al que te puedes sumar transitando por la web y con tus comentarios aquí o en el foro. Para participar en esta sección de comentarios es preciso estar registrado. Normas: