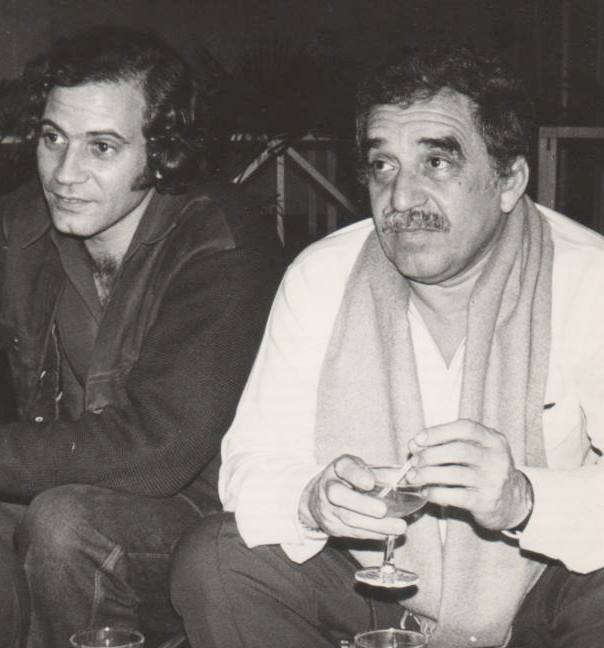

Un día cualquiera de 1983 llevé a Gabriel García Márquez al solar donde vivía mi abuela, en la calle Aguiar #105 esquina Cuarteles, en La Habana Vieja.

El Gabo conocía estas anécdotas por mis novelas y nuestros diálogos, así que quiso conocerla personalmente. Le advertí que mi abuela vivía en una casa de vecindad bastante deteriorada por el paso de los siglos, los ciclones con sus diluvios, la tenacidad del salitre y una prolongada falta de mantenimiento. Los vitrales de medio punto que antaño engalanaban la mansión colonial ya no ostentaban sus cristales policromados, sólo quedaban los marcos de madera, algunos astillados. El último tramo de un pasillo se había derrumbado y los vecinos cruzaban un puente de tablones para llegar a los fétidos inodoros donde languidecían duchas y fregaderos, sedientos de agua corriente.

Nada de eso lo asustó. Me alegré, pues yo quería sacar a mi amigo colombiano de los circuitos turísticos para que viera con sus propios ojos cómo vivían los cubanos de a pie. Él también quería conocer las dificultades cotidianas de los de abajo.

Por un corredor ya apuntalado le fui presentando a los vecinos más antiguos: mis madres negras (Isabel y Pichichi), la rubia Herminia… Aunque mi abuela no tenía teléfono, ya estaba esperándonos, pues los niños le habían avisado de mi inminente visita con un amigo extranjero.

Ella enseguida coló café y el Gabo se interesó por sus viajes marítimos. Mi abuela le contó que había vivido un tiempo en Argentina (“por eso tengo un hijo argentino”), país que abandonó cuando mi abuelo desapareció sin dejar rastro. Su barco hizo una escala en Brasil (donde mi mamá se asustó al ver por primera vez a los negros acercándose en botes para venderles frutas a los pasajeros). De allí reanudó su desconsolado retorno a La Coruña, pues el abuelo que nunca conocí se había esfumado no sin antes dejarla embarazada. Esa costumbre la repitió tres veces fuere porque huía del hambre o del servicio militar (Segunda Guerra de Marruecos), fuere porque lo poseyó un espíritu aventurero heredado de los celtas.

Al cabo de un tiempo en su aldea, allá en Ribadavia (Orense), ella decidió zarpar hacia La Habana en cuanto supo que mi abuelo estaba en la exótica isla pintando ángeles en bóvedas de iglesias. Los jóvenes más pobres de España se agolpaban en los puertos de Vigo y La Coruña exclamando: “¡mamá, me voy para Cuba a comer plátanos fritos!”. Al igual que miles de gallegos, ella viajó en tercera, con sus alpargatas y un pañuelo atado alrededor de la cara.

El Gabo estaba fascinado con esa historia de encuentros y desencuentros transoceánicos, una novela de amor y de furia escuchada por boca de la protagonista. Nadie mejor que él para valorar la emoción que emana de estas abuelas novelizables y así empezamos a hablar de Aracataca, de Barranquilla, de Cartagena…, yo aludí a su abuela colombiana espantando con un trapo a la mariposa blanca que siempre se metía en su casa cada vez que venía el electricista. Él esbozó su teoría del Mar Caribe, ese caleidoscopio étnico y cultural que nos une con sus aguas. Yo agregué que el Caribe se prolongaba en el océano que besa la costa gallega penetrándola a través de las rías.

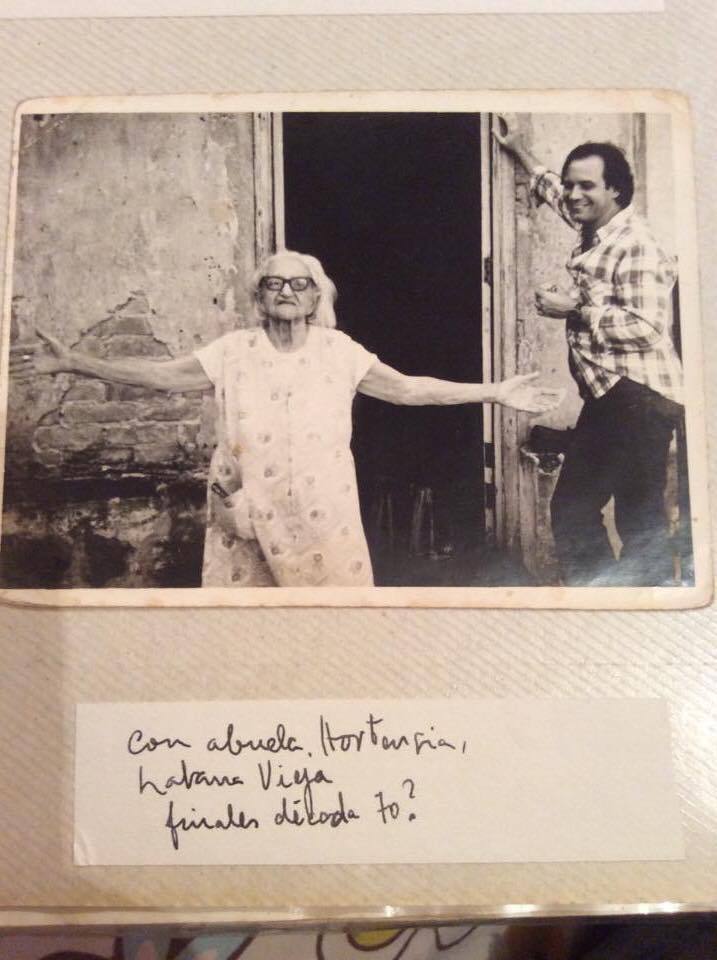

Con mi abuela. Fot: Luc Chessex.

¿Quién iba a decirlo? Un Premio Nobel disertando en un achacoso solar con tantas almas hacinadas. Pero mi abuela analfabeta no sabía qué era la Academia Sueca, para colmo tampoco sabía dónde quedaba Estocolmo. Pocos años atrás confundía a mi maestro y amigo Alejo Carpentier con algún famoso carpintero que salía en los periódicos y en televisión. Mucho antes, en 1960, confundía a Sartre con algún ilustre sastre francés de visita en la Isla.

Saqué del aparador las tacitas para las grandes ocasiones. De las vigas de madera caían piedrecitas cuando correteaban los niños de los altos. El Gabo miraba de reojo las paredes descascaradas y humedecidas. Le pidió a mi abuela que cantara alguna canción gallega, y ella entonó:

“¡Ay, miña nai, miña naiciña

non hai outra como a miña

que non comía o pan

por llo dar á súa filla!”

Esa copla le recordaba a su mamá dejada atrás en Galicia. Yo sabía que la soga de la morriña apretaría su garganta con un nudo corredizo, por eso le sugerí:

“Abuela, baila una muiñeira para que él vea…, sólo unos pasos de punta y tacón…”.

Súbitamente levantó los brazos como muelas de cangrejo y chasqueando los dedos tarareó esa danza tan alegre de su infancia. Algunos niños se asomaban por las persianas azules exclamando: “¡la gallega está bailando!”. El Gabo y yo la acompañábamos dando palmadas. No hacían falta gaitas, ni panderetas, ni tamboriles, pues ella vibraba transportada en cuerpo y alma a la lejana tierra del orvallo. Como si estuviera en la Calle de los Pulpos, giraba sobre sí misma desplegando tanta energía que hasta los cacharros más tiznados de su cocina resplandecían como nuevos.

Saqué dos jarras de agua fría del refrigerador, que era su único “lujo”. Un General Electric del año 58, ya con algún desconchado en su esmalte blanco, que ronroneaba como un descomunal gato asmático.

—Manoliño, ¿tu amigo sabe mi nombre?

—Díselo tú, abuela.

—Yo tengo un nombre muy bonito— coqueteó ella.— Me llamo Hortensia, que es la flor más linda del mundo, porque es azul.

Alzando sus pobladas cejas negras, el Gabo se deshizo en elogios, y ella agregó: “Dice mi nieto que allá en mi aldea todavía me llaman ‘la Moreniña’ [risas]… porque yo nunca fui rubia sino morenita”.

Ella le enseñó a mi admirado escritor su dormitorio y el balconcito con arabescos de hierro forjado que daba a la calle Cuarteles, frente al número doce, donde yo nací.

Le enseñó sus macetas con geranios, helechos, lenguas de vaca, vicarias y sus plantas aromáticas que lo mismo usaba para aliñar las comidas que con fines medicinales o religiosos: yerbabuena, orégano, salvia…

La gallega era muy yerbera. De pequeño me despojaba desnudo azotándome con albahaca y colgándome ajos con imperdibles por dentro de la camisa para cortar el meigallo (mal de ojo). Como buen periodista, el Gabo indagaba sobre sus supersticiones botánicas y las yerbas odoríferas: el tomillo, el romero, la esotérica mata de ruda…

Asomados en la barandilla de hierro forjado, ella empezó a señalarle lugares ya fantasmagóricos a lo largo de la cuadra. Le explicó que antaño en las dos esquinas prosperaban sendas bodegas que señoreaban la manzana: “La Flor Asturiana” y “La Moneda de Oro”, ambas alegrando el vecindario con la música de sus vitrolas, tan contagiosa que cuando los bailadores no cabían en esas tiendas de víveres, salían a bailar al medio de la calle. Veinte años atrás, debajo de su balcón, bullía la cafetería El Castillito de Arena, en la acera de enfrente había un taller de mecánica, a mano izquierda estaba la carnicería de Máximo (su paisano y amante); en la intersección de la calle Aguiar, el puesto chino de las verduras, un poco más arriba, la barbería de Cuco…, aquí, allá, y acullá, ya nadie se acordaba de la quincallería de la cegata Clara, ni de la Guarapera del guajiro Cheo, ni de la Panadería Catalana…, pequeños negocios ya transformados en tugurios tras las confiscaciones de 1968 que tuvieron lugar durante la llamada “Ofensiva Revolucionaria” que no dejó títere con cabeza.

La brisa que soplaba desde la bahía, a unos 250 metros, refrescaba el balcón. Cuando ella desembarcó, allí no existía el muro del malecón, ni el Parque del Anfiteatro, al que ella llamaba “El Relleno” precisamente porque los ingenieros del puerto estaban arrebatándole terrenos al mar.

La toalla de mi abuela, siempre secándose en ese balconcito, flotaba agitada por el viento como un pañuelo diciendo adiós. El Gabo quiso saber sobre su ropa y ella abrió el armario mostrándole orgullosa sus prendas íntimas sin estrenar. “Éste es mi vestido de gala para cuando yo muera”, sentenció ella, y el Gabo me miró desconcertado.

Desde que tengo uso de razón mi abuela solía guardar unas impolutas enaguas dentro de unas cajas de regalo forradas con papel satinado. El Gabo observó intrigado las largas sayuelas blancas. “Mi nieto —dijo señalándome con su dedo admonitorio— es el único que sabe lo que tiene que hacer cuando llegue mi momento”.

Repentinamente me vi obligado a contarle al inventor de Macondo que ella siempre me decía: “Manoliño, estas sayuelas blancas tú las cuidarás hasta que yo me muera”. ¿Por qué? “Porque sólo tú podrás bañarme y vestirme cuando yo esté muerta y entonces tú me pondrás estas sayuelas”. ¿Y eso para qué? “Para que cuando yo suba al cielo los cabrones de aquí abajo no se junten a mirar para arriba para verme la berberechina”, y entonces el Gabo estalló en una carcajada homérica que se oyó en todo el solar. Por si acaso el significado de la palabra gallega “berberechina” no había quedado del todo claro, ella soltó este pareado: “Todas o temos, todas o damos, la berberechina por onde ouriñamos”. Entonces los tres nos desternillamos de risa.

Mi abuela cantando en una azotea en la década de los 80.

Frente a su cama se alzaba el altar presidido por la Caridad del Cobre. El Gabo examinó la hornacina de medio punto forrada con papel de aluminio donde resplandecía la virgen de los cubanos.

Mi abuela se sentó ante su coqueta con espejo ovalado para explicarle al visitante ese rincón sagrado. En otros tiempos, cuando se celebraba la Semana Santa, ella siempre ponía allí una cruz trenzada con guano bendito. “Mis bisnietas ya no saben qué es el guano bendito”…, suspiró.

Allí se aglomeraban otros santos, velas medio derretidas, flores artificiales con minúsculas cagadas de moscas…, pues ya era difícil conseguir flores frescas. Antaño ese altar siempre tenía girasoles. Muchas personas en la isla quitaron o escondieron sus altares cuando el ateísmo se convirtió en religión de estado. Mi abuela nunca hizo eso.

A una pregunta del Gabo, ella le enseñó los dos platicos donde ponía merengue a sus santos niños traviesos para que bajaran a comer sus golosinas. Aquí le expliqué al Gabo que ella sincretizaba al Santo Niño de Atocha con el dios yoruba Elegguá.

Serví vasos de agua fría y me puse a colar café mezclado con chícharos. Para que al Gabo no le pareciera demasiado amargo, lo hice a fuego lento y con un toque mágico de azúcar blanca. Mientras tanto ella le contaba al invitado que buscando a su amor huidizo había deambulado por otros parajes muy hermosos, como Portugal, la Isla de Madeira, Canarias…

Al Gabo le asombraba que una mujer joven, sola y con tres hijos, hubiera viajado tanto en aquellos tiempos.

—Andaba perdida —comenté yo sirviendo el café—, igual que ese eterno extraviado de Colón de quien, por cierto, ahora dicen que era pontevedrés.

—También los catalanes lo reclaman— bromeó el Gabo, y de pronto preguntó por la Libreta de Abastecimientos de la que había oído hablar.

Mi abuela se la enseñó, allí aparecían los víveres en letra de imprenta: arroz, pollo, azúcar, leche, huevos, aceite, frijoles, espaguetis, cigarrillos…, se veían también impresos los nombres de los meses, luego venían los toscos números y los garabatos a mano de los bodegueros.

Las preguntas del Gabo se multiplicaban: hablaron sobre el precio asequible de los productos, pero las cantidades sólo alcanzaban para unos diez días. Entonces ella le explicó el sistema del trueque, por ejemplo, los no fumadores cambiaban su cuota de cigarrillos por aceite o por jabón. La libreta existía desde 1962 sin dar señales de querer desaparecer.

El Gabo apuró su taza de café sin hacer muecas, yo encendí un cigarrito y le ofrecí la cajetilla a mi abuela, pero dijo que daban tan pocos por la Libreta que ya se había acostumbrado a sus “Tupamaros”.

Boquiabierto, el Gabo me lanzó una mirada interrogativa. “Les llaman así porque son clandestinos”, sonreí trayéndole a la gallega su fábrica portátil de “Tupamaros”.

Ella empezó los preparativos para confeccionar un cigarrillo artesanal en aquel artefacto de madera salido del Neolítico y tan parecido a una caja de dominó que sólo faltaban las fichas adentro. El Gabo no daba crédito a sus ojos. Algo tan normal entre los cubanos fumadores, para él resultaba un alucinante espectáculo totalmente inédito.

Sentada en una mecedora con la rejilla del respaldo ya desgarrada, mi abuela seguía manipulando su cajita mágica, su segundo “lujo” después del refrigerador. En las frecuentes crisis por escasez de tabaco, ella al igual que muchos recogía colillas en la calle para destriparlas y obtener picadura.

Metió esas hebras en su “maquinita”, jaló hacia ella un palito cilíndrico a guisa de rodillo, como si fuera una ballesta, estirando una larga lengüeta de caucho que hizo saltar un cigarrito recién enrollado previamente engomado con almidón. Ella lo encendió echando una placentera bocanada de humo hacia el techo. La sonrisa del Gabo al mirarme se tornó sagaz.

El problema en Cuba es que no vendían papel para liar cigarrillos y ella usaba lo primero que le caía en las manos: papel de calcar, papel cebolla o las páginas casi transparentes de la revista Carta de España que le mandaban de la Embajada. Pero cuando no conseguía ninguna de esas variantes, arrancaba páginas de una Biblia que, si bien no sabía leer, atesoraba por devoción. Primero le pedía perdón a Dios persignándose y, acto seguido, lo mismo se fumaba un versículo de San Juan que una sentencia del Eclesiastés.

—Me gustaría hablar del bloqueo y sus consecuencias— me dijo el Gabo cuando estuvimos solos en la calle—, me encantaría contar la imaginación de los cubanos para vencer las dificultades…

Estábamos en la esquina de Aguiar con Cuarteles, cruzando en ida y vuelta desde la esquina donde estuvo la Carnicería de Máximo a la de la extinguida bodega “La Flor Asturiana”.

“Me gustaría escribir un libro sobre la escasez de los cubanos, tu abuela haciendo sus Tupamaros, la falta de dicha doméstica…

—Escríbelo, sería un libro estupendo— comenté.

Se puso medio tristón y agregó:

—Me gustaría escribirlo, pero no quisiera molestar a Fidel. No lo puedo escribir, porque es un libro que Fidel va a sentir como un ataque…

Después de eso, ya no insistí. En lo alto, mientras oscurecía, mi abuela se fumaba un capítulo del Levítico y el humo bíblico salía por su balconcito como una plegaria dedicada a la Luna.

Qué maravilla de artículo. Esto es un regalo. Sencillo y divertido, con la grandeza y la profundidad que dan los detalles únicos. Esa abuela… Cuanto me recuerda a mi madre, con esa transformación de palabras y lenguajes, sobre todo televisivos, hasta llevarlos a una dimensión tan certera como surrealista. Definitivamente, Manuel Pereira es un gran escritor.

Absolutamente maravilloso y conmovedor